Фото: RBC / TASS

(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМИ АГЕНТАМИ ГУДКОВЫМ ЛЬВОМ ДМИТРИЕВИЧЕМ И «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ ГУДКОВА ЛЬВА ДМИТРИЕВИЧА И «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Коррупция в России — одна из самых старых и затасканных тем. Банальность дискуссий этого рода не делает эту проблему менее значимой в общественном мнении — об этом говорит уже само постоянство подобных разговоров. В марте 2021 года половина опрошенных (49%), отвечая на вопрос, какие из проблем страны они считают самыми труднорешаемыми, заявили — «коррупция».

Никакие другие позиции из списка в 18 задач, которые респонденты ставили перед политическим руководством, не могли сравниться по значимости с этой проблемой: ни рост «экономики» (его называли 24%), ни вопросы «внешней политики» (10%), ни «права человека» (9%). Опросы общественного мнения, проводимые «Левада-центром»* более 30 лет, раз за разом демонстрируют убежденность общества в том, что коррупция неискоренима в России. Даже смена власти, как полагают 65% опрошенных, не сможет снизить уровень коррупции в стране (не согласны с ними в этом отношении 26%, 9% затруднились с ответом; март 2018 г.). 70% горожан считают, что коррупция — это «неизбежное зло», что «это будет всегда». Есть даже оттенок мазохистского удовлетворения в том, как опрошенные говорят, что «Россия одна из самых коррумпированных стран», что «уровень коррупции в России выше, чем в Европе». Так утверждали 52% респондентов в исследовании 2013 года. Более ранние опросы, например, в 2007 году, давали на этот вопрос еще более высокие цифры утвердительных ответов: 58% («меньше, чем в других странах» — говорили лишь 4% респондентов). Как и уничижительная самохарактеристика советского человека — «совок», этот момент указывает на важные особенности национальной идентичности — акцент на «исключительности» (позитивной или негативной, как в этом случае, не так уж важно). Вместе с тем опрос студентов и преподавателей российских вузов, проведенный в 2017 году по большой выборке в 6000 человек, показал, что фактор распространения коррупции не является достаточным основанием для того, чтобы «перестать гордиться страной» (так отвечали 90% опрошенных; противное мнение высказывали лишь 8%).

Обычно, когда в СМИ, в соцсетях, в интернет-изданиях говорят о коррупции, то имеют в виду главным образом коррупцию власти, обличение действий чиновников. Гораздо реже — так называемую «бытовую коррупцию» и ее последствия для морального состояния общества. Неявно предполагается, что население, пытаясь решать возникающие проблемы повседневной жизни, вынуждено соглашаться на вымогательство бюрократии, устанавливающей труднопреодолимые административные барьеры, бумажные препятствия, порождающие волокиту и сложности согласования требований различных ведомственных инструкций, которые составляют саму суть неформального господства и объем чиновничьей ренты.

Без внимания остается коррупционное поведение самого населения, его готовность к вступлению в такого рода сделки, покупку услуги и т.п., без которых сама власть была бы бессильной.

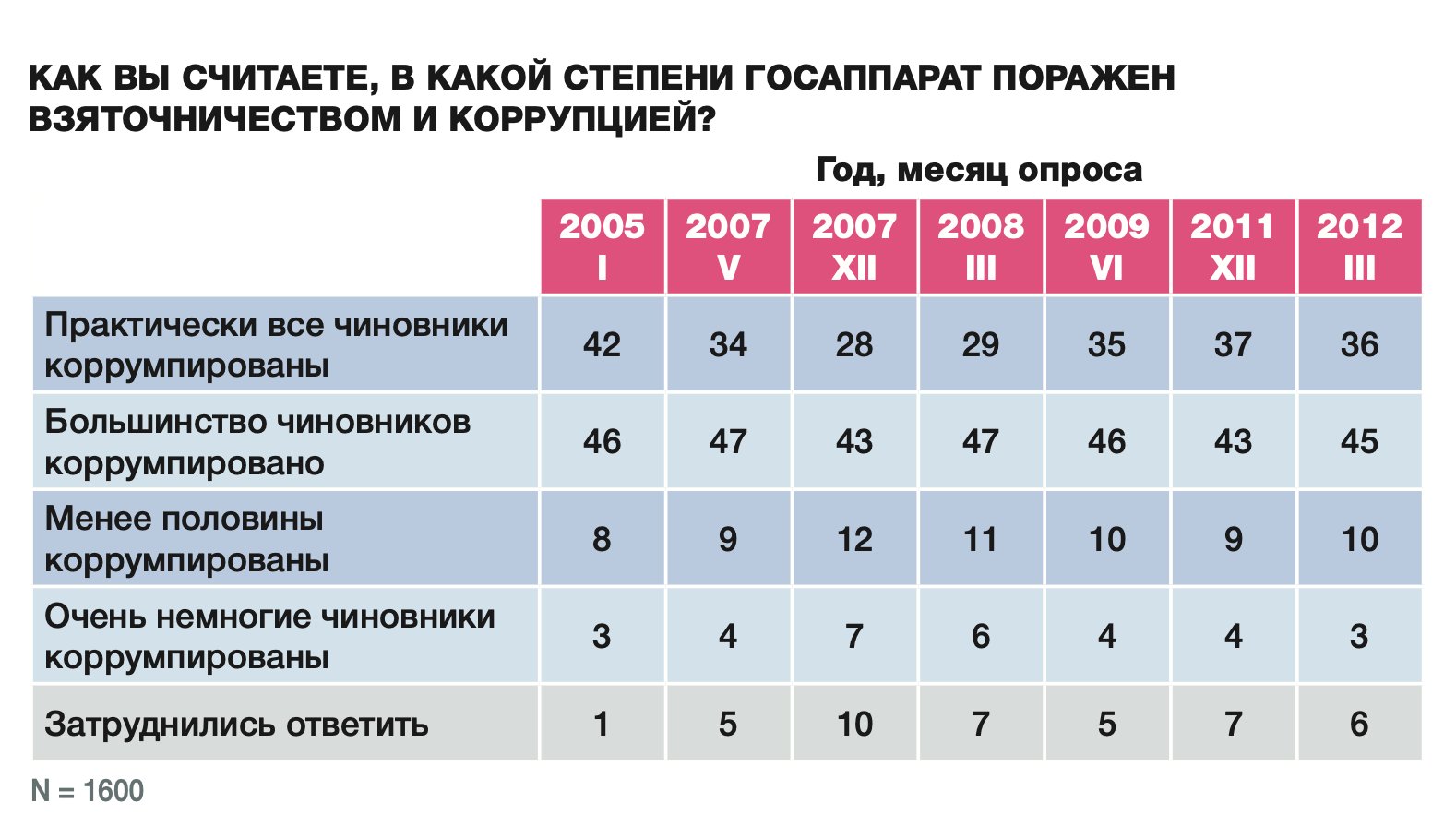

Мнения населения о масштабах коррупции во власти стабильны и мало меняются под влиянием каких-то ситуативных изменений или событий.

Общественное мнение о таких материях, как коррупция, складывается из многих разнородных источников. Самой общей (и самой главной) причиной следует считать повседневный опыт административного насилия и принуждения, социального неравенства, порождающего сознание «мы–они» (мы — люди, они — власть), который многократно опосредуется, интерпретируется, рационализируется и частично трансформируется в латентное негативное отношение или предубежденность, убеждение в порочности власти. Такого рода представления возникают вне зависимости от того, имел ли сам индивид дело с вымогательством, взяточничеством, злоупотреблениями или нет. Это идеологические производные от других социальных отношений.

Другой важный источник — непосредственный опыт коррупционного взаимодействия с бюрократией разного уровня, принудительное приспособление к разнообразным практикам неформальных решений бытовых проблем — блату, вымогательству, обходу закона, неформальному получению услуг, помощи и т.п., формирующие атмосферу общественного имморализма и цинизма. В 1990-е годы примерно 30% населения регулярно вступало в сомнительные с точки зрения закона и морали коррупционные отношения (мелкие взятки гаишникам, «подарки» учителям, врачам, «услуги» и т.п.); среди предпринимателей этот показатель поднимался до 70%.

таблица 1

таблица 2

Но такой опыт остается аморфным и не подлежащим обобщению знанием. Для того чтобы он получил санкцию «достоверной всеобщности», нужна авторитетная инстанция, которая бы подтвердила частные подозрения или мнения людей. Эту роль невольно играют официальные средства массовой информации. Последние 10–15 лет почти каждый день федеральные каналы ТВ сообщают о том, что к ответственности (арестованы или возбуждены уголовные дела) привлечены такие-то и такие-то высокопоставленные чиновники, политики, депутаты разного уровня. Имена здесь не важны, поскольку многие россияне убеждены, что вина задержанных не больше, чем других, не тронутых российским правосудием, что в той среде все так или иначе повязаны нарушением закона и круговой порукой. За год, по моим не слишком точным оценкам, набегает примерно 700–900 сообщений разного рода о возбуждении уголовных дел (два-три фигуранта), связанных с взятками, хищениями госсредств, растратами, злоупотреблениями должностных лиц. Такой поток информации от СМИ, выступающих как бы голосом самого государства или его авторитетным представителем, создает общий фон для оправдания неясных подозрений и мнений обывателя. Спектр областей занятости, о которых говорится в таких сообщениях, охватывает все сферы государственного управления — от Министерства обороны, МВД, ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры, судов до космической отрасли, сельского хозяйства, Министерства культуры, таможенной службы, образовательных учреждений и т.п. Обвиняемыми при этом могут стать как сенаторы из Совета Федерации (Р. Арашуков), депутаты Госдумы или региональных законодательных собраний (В. Белоусов, Д. Вороненков, А. Митрофанов, К. Ширшов, О. Михеев и др.), так и министры или их замы (А. Сердюков, М. Абызов, А. Улюкаев, С. Сторчак, И. Иванов и др.), начальники департаментов, губернаторы (А. Хорошавин, В. Ишаев, И. Белозерцев, В. Гайзер, А. Соловьев и еще 28 других), мэры городов, руководители госкорпораций, крупных фирм, связанных с госзаказами, ректоры госуниверситетов, высокого ранга военные и проч. Нет такой отрасли, которая была бы свободна от подозрений в коррупции.

таблица 3

Помимо сообщений о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, занимающих высокое положение в государстве, работает еще один очевидный в повседневном плане фактор: характер демонстративного потребления чиновников и политиков. Скандалы, шумные аресты и возбуждение дел лишь укрепляют подозрения, или точнее — заведомую уверенность массы населения в тотальной коррупции власти. Недоверие распространяется и на публикации сведений о доходах чиновников. Расхождение в декларациях о доходах и образе жизни оказывается сильным фактором массового раздражения (табл. 4). Власти реагируют на этот потенциал массового недовольства и делегитимации системы, принимают законы, засекречивающие сведения о доходах высокопоставленных чиновников и политиков под предлогом защиты персональных данных граждан, что, конечно, лишает интересующуюся публику точных данных, но не снимает сам вопрос о презумпции тотальной коррупции системы.

таблица 4

Контекст представлений о власти включает и понимание характера формирования политического класса и его интересов по защите своих позиций. Связь бизнеса и политики — один из самых устойчивых стереотипов российского общественного мнения, появившегося как следствие приватизации в 90-х годах (табл. 5).

таблица 5

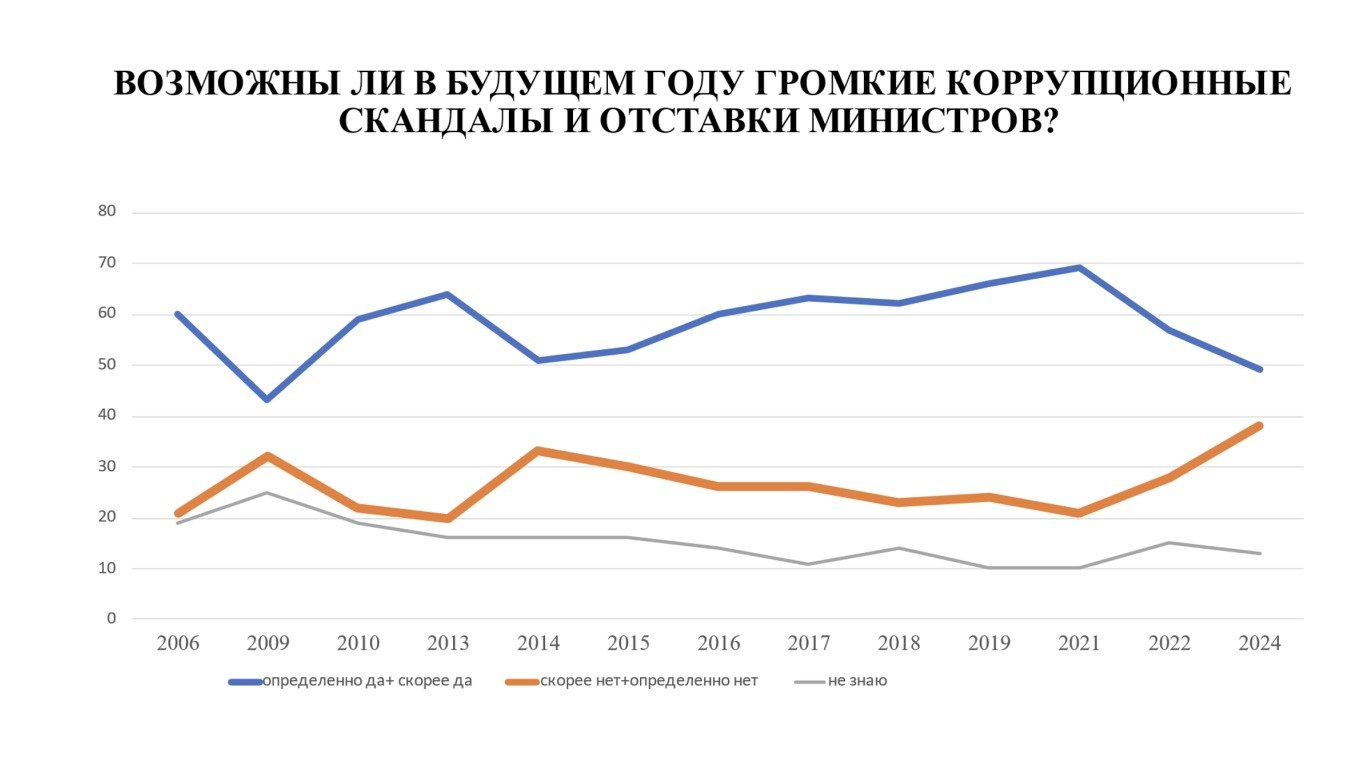

Преобладающее большинство респондентов убеждено в высокой степени коррумпированности российской политики (так думают 61% опрошенных, противоположное мнение — «низкий уровень» высказывают лишь 4%, март 2018 г.). Такое положение вещей, по мнению 74% россиян, является угрозой для страны, но не вызывает сколько-нибудь массового стремления к изменению такого порядка. Аресты чиновников превратились в рутину, утратив не только свою сенсационность, но и характер скандальности (табл. 6).

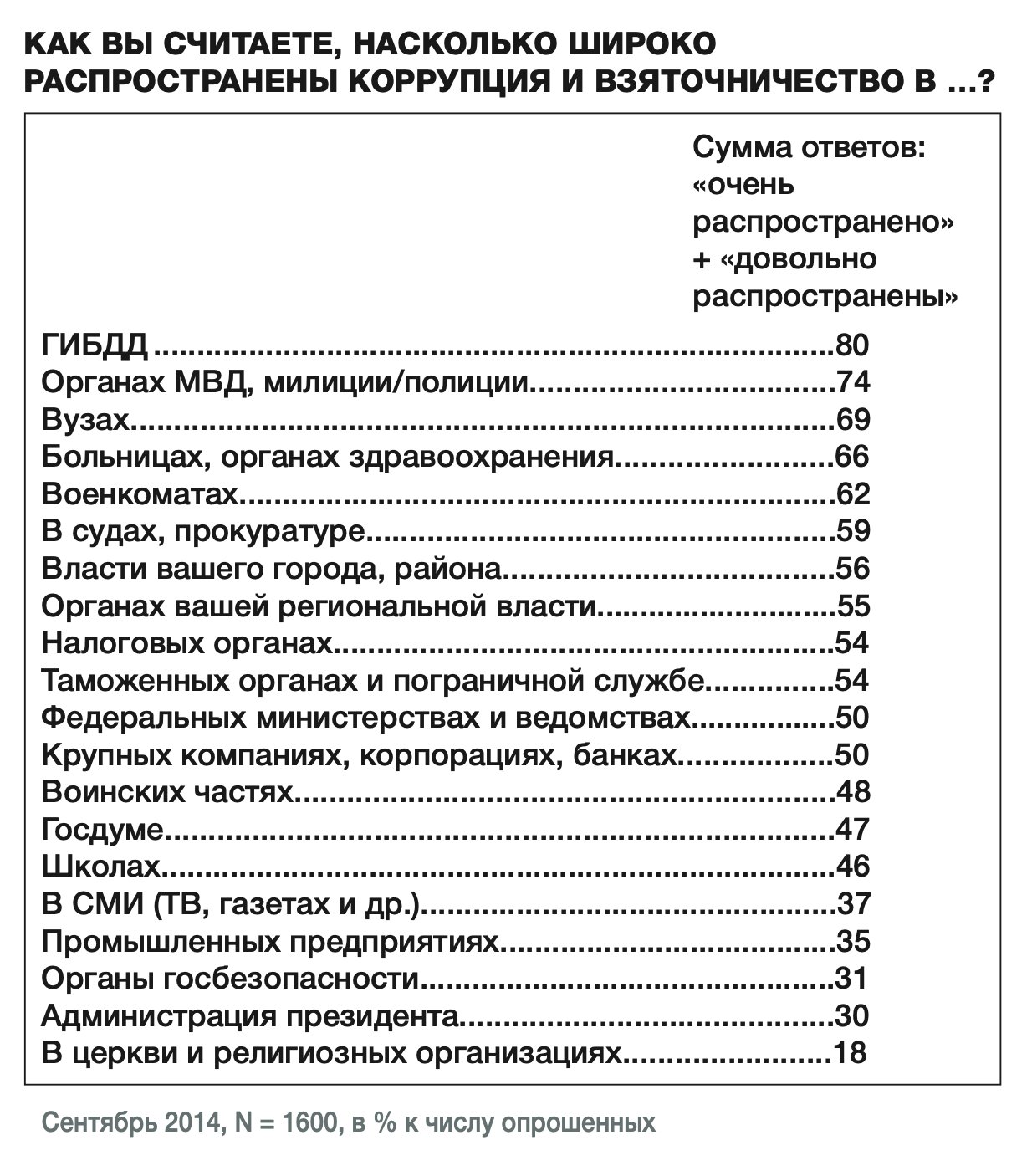

Когда мы спрашиваем о распространенности коррупции в каких-то сферах общественной жизни или государственных институтов, мы получаем смешение источников или оснований для ответов: сочетание собственного опыта (или личного опыта ближайшего окружения респондента) с идеологическими представлениями, которые не могут быть получены непосредственно из взаимодействия с закрытыми ведомствами или высшими бюрократическими инстанциями. То, что может думать обыватель о деятельности прокуратуры, таможенной службы, Госдумы, СМИ, региональной власти, крупных банков и т.п., является продуктами многоступенчатой социальной коммуникации, многократного межгруппового пересказа и интерпретирования, оседающих в качестве идеологического содержания «общественного мнения». Напротив, знание о полиции, в особенности — ГИБДД, больницах, школах и т.п., имеет практический и субъективный характер. Приведу для краткости лишь утвердительные ответы нескольких типовых опросов, повторяемых с большей или меньшей регулярностью.

таблица 6

Апрель 2007 года: на вопрос, в какой степени распространены коррупция и взяточничество «в милиции», сумма ответов «в значительной степени» + «в какой-то мере» составила 81%, в «военкоматах» — 70%, в «органах регистрации, выдачи разрешений» — 68%, «в органах, учреждениях образования» — 70%, в «здравоохранении, медицинских учреждениях» — 78%, в «налоговых органах» — 65% и т.п. Спустя 10 лет, апрель 2017 года: на тот же вопрос получены такие распределения мнений: «в полиции» — 76%, «в военкоматах» — 56%, в «органах регистрации, выдачи разрешений» — 56%, «в органах, учреждения образования» — 58%, в «здравоохранении, медицинских учреждениях» — 72%, в «органах соцобеспечения» — 41% и т.п. В таких опросах важны не абсолютные цифры, а ранг тех или иных ответов.

Более полный список ведомств, ранжированных по частоте ответов о степени коррупции в них, выглядит следующим образом (табл. 7).

таблица 7

Наиболее коррумпированными сферами государственного управления люди считают те, с которыми они чаще сталкиваются в своей повседневной жизни: полиция, медицина, образование. Наименее захваченными коррупцией — церковь, президентскую администрацию и ФСБ, то есть те области общественной и государственной жизни, которые наиболее закрыты от публичного внимания и сохраняют высокий ценностный авторитет.

Однако объем взяток в ГИБДД, поликлиниках и больницах, школах или вузах — относительно небольшой. Откупиться от гаишника противно, но не так дорого. Во всяком случае, стоимость подарков или платы за услуги врачу несопоставимы с размерами откатов или взятками, о которых говорится в материалах, поступающих в связи с арестами высокопоставленных лиц.

Среди направлений государственной политики, которые общественное мнение (но не власти!) в последние пять лет считает приоритетными, «борьба с коррупцией» занимает лишь третье-четвертое место (ее называли в среднем за эти годы 29% опрошенных), после непременного требования «повышения уровня жизни» (40% опрошенных), «повышения качества медицины, доступности системы здравоохранения для населения» (35%), «снижения инфляции и роста цен» (33%). В списке из 17 важнейших политических целей, которые обычно выдвигаются публикой, сохраняющей иллюзию о своем праве давать советы руководству страны о том, что оно должно делать, значимость этих пяти направлений намного превосходит все остальные. Для сравнения: «расширение международного влияния России» или «обеспечение боеспособности российской армии, госбезопасности» актуальным и значимым считают лишь 9% и 13% опрошенных, «обеспечение свободных и честных выборов» или «расширение гражданских прав и демократических свобод», «обеспечение независимости судов» — еще меньше: 6, 4 и 3% соответственно.

На первый взгляд кажется, что коррупция достала россиян. Однако это не больше чем слова, скрывающие собственный имморализм общества и отсутствие какой-либо реакции большей части населения. Социологические опросы показывают двойственные установки населения в отношении коррупции и взяточничества:

- «коррупция в России была всегда», это — «часть нашей национальной культуры» (53%, август 2014 г.), это как климат, в России зимой холодно, и сделать с этим ничего нельзя;

- коррупции год от года становится «все больше и больше» (в июле 2000 г. так думали 41%, в 2021 г.— 47%; (см. граф. 1 и граф. 2)).

график 1

график 2

график 3

Во втором случае текущая ситуация обычно сравнивается с идеализированными представлениями о советском времени, о дореформенном состоянии, служащими основаниями для критической оценки настоящего положения дел. Тогда, дескать, был порядок, умеренный достаток, массовый оптимизм, не было межнациональной вражды и ксенофобии, отношения между людьми отличались добротой и тому подобное благолепие. Злокачественной коррупции, как теперь, не было (газеты об этом ничего не писали) и не могло быть среди партийно-хозяйственного руководства.

Этот тип массового сознания допускал существование в те времена только бытовой коррупции, и то — в ограниченных масштабах. Блат, «связи», «несуны» и прочие «пережитки» были предметом карикатур в «Крокодиле», сюжетом милицейского кино или детективов о работе ОБХСС. Мало кто вспоминает «хлопковое дело», Медунова и «сочинско-краснодарское дело», цеховиков, или хотя бы всерьез вдумывается в сюжет «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, построенного на расследовании сетевой аферы в «Геркулесе».

Общая установка — «коррупция растет и ширится» — вытесняет из массового сознания всякую связь коррупции с природой тоталитарного режима, уничтожающего какие бы то ни было условия и механизмы контроля общества над властью и ее институтами

(прежде всего, независимые СМИ и судебную систему как условия гражданского общества), а значит, создающие условия для произвола и появления мафиозно-подобных отношений внутри государственной системы, в конечном счете — отрицательной селекции человеческого материала во власть.

Подчеркну два момента в графике 2. Первый — резкое снижение мнений о распространенности коррупции в России в моменты «патриотической мобилизации» 2014 года и последовавших резонансных скандалов, связанных с отставкой

А. Сердюкова и расследованием злоупотреблений в концерне «Рособоронсервис». Второй — увеличение ответов «меньше» с началом СВО и пропагандой, подавляющей весь негатив, поступающий по мере расследований злоупотреблений, мошенничества, взяточничества в Министерстве обороны в последние годы.

На вопросы, почему так неэффективна борьба руководства страны с коррупцией, обычно ответы сводятся к двум вариантам мнений: первый — власть (президент) хочет бороться с ней, но ей (ему) препятствует сама бюрократия; второй — «власть сама повязана коррупционными отношениями» и связями, а потому не заинтересована в реальном снижении злоупотреблений и коррупции бюрократии, опирается на нее и т.п.

Каждый раз, когда возникал очередной громкий скандал в высших кругах, социологи спрашивали, что это значит, как люди понимают такие события. Наиболее устойчивыми являются первая и третья позиция ответов, приводимых в таблице 9 (вера в серьезные намерения власти бороться с коррупцией и борьба кланов за передел сфер влияния, слив компромата на аппаратных противников, грызня бульдогов под ковром). Колебания ответов средней позиции оказываются ситуативно более обусловленными (одно дело, когда речь идет о прокурорах или милицейских чинах — «оборотнях в погонах», другое дело — скандальные детали отставки министра обороны).

таблица 8

Судя по данным таблицы 9, сравнительно небольшая часть населения (от одной пятой до трети) готова верить словам руководства страны о его стремлении к полной ликвидации злоупотребления и недобросовестности в госаппарате и администрации разного уровня. Напротив, две трети опрошенных видят в этом либо показуху (и это обстоятельство новое в сравнении с советскими временами), либо — что еще важнее для массового понимания природы действующей власти — ожесточенную борьбу разных групп интересов, кланов, слив компромата на противников в аппарате власти, что и становится реальной причиной возбуждения уголовных дел.

В этом смысле абсолютное большинство опрошенных (сумма второй и третьей позиции) вполне трезво и цинично рассматривает подобные дела, полагая, что задержанные или осужденные не более виноваты в предъявленных им обвинениях, чем другие, оставшиеся вне поля внимания более высокого начальства, что таковы нравы в структурах власти. Подобные умозаключения подкрепляются пониманием значительной частью общества, что законы, принимаемые Думой как бы для защиты прав человека, в реальности представляют собой систему защиты власти бюрократии. Так, лишь 24% опрошенных разделяли мнение, что подобные принимаемые законы направлены против вмешательства отдельных лиц и государства в частную жизнь граждан, напротив, большинство (59% респондентов) полагало, что они предназначены «для защиты чиновников и депутатов от контроля за их доходами, собственностью и коррупционной деятельностью со стороны общества» (16% затруднились с ответом в этом случае, 2013 г.).

таблица 9

И здесь мы имеем очень интересный с точки зрения социологии механизм двоемыслия. Акцентированные представления обычного человека о тотальной коррумпированности власти позволяют ему вполне оправданно дистанцироваться от «них», от тех, кто «во власти». Критические оценки коррупции власти «снимают» с самого обывателя сознание его собственного оппортунизма в повседневной жизни, признания взяточничества, блата, «неформальных» отношений и т.п. допустимых или удобных средств решения своих проблем (да, нехорошо, но так сложилась жизнь). Моральные нормы и обязательства (честности, порядочности) значимы в этом типе сознания только по отношению к своим близким, но не к «абстрактным другим», не к «обществу». Поэтому мнения о тех, кто во власти, всегда будут двойственны: с одной стороны, меняются политические режимы, но убежденность в тотальной коррумпированности государства остается; а с другой стороны — близкая причастность к государству (системе безальтернативного господства) в условиях конфронтации с Западом, нагнетания угрозы безопасности придает тем же государственным людям ореол настоящих патриотов, защитников, опытных политиков и т.п.

Антиномичные мнения о коррупции в посткоммунистической России играют важную роль в воспроизводстве коллективной идентичности, сохраняя определенные представления о власти и основания для выражения недовольства отдельными ее действиями при общей лояльности к тотальному государству. Нет сомнения, что централизация власти и распространение контроля правящей элиты на все сферы общественной жизни, подавление социальной дифференциации, автономии различных общественных групп, в сочетании с формированием рыночных отношений в обществе, резко расширяет само корруптивное пространство и потенциал властной коррупции. Осмысление этих изменений общественным мнением, уже не контролируемым властью, не меняет самого характера вынужденного приспособления к коррумпированной власти, существованию в коррумпированном пространстве безальтернативного подчинения и лицемерия.

Известная часть оппозиционного движения в России долгое время строила свою политическую программу на критике коррупции власти, стремясь пробудить общественное возмущение аморализмом элиты (как правящей, так и реформаторов). Результат (если не считать слепой ненависти тех, кто оказывался объектом расследований, и резкого ужесточения репрессивного законодательства и карательной судебной практики) был непропорционален ожиданиям. Критики «ломились в открытую дверь» — реальность коррупции власти и самого общества была очевидной и не требовала специальных усилий ее доказательства. Публикации такого рода не стали сенсациями, несмотря на большое число просмотров разоблачительных роликов и чтения соответствующих материалов. Реакции сводились к пробуждению обывательского интереса и некоторой зависти («ну надо же, как живут»), либо вызывали темные чувства у основной массы населения, испытывающей фрустрацию из-за клубка противоречивых переживаний (слабого возмущения приводимыми свидетельствами и невозможности публичной реакции на них). В итоге — парадоксальное, смещенное раздражение, направленное уже не на конкретных коррупционеров или покрывающую их власть, а на самих «разоблачителей», гасящее ожидаемый моральный эффект утверждениями, что «ничего принципиально нового не сказано», что «все это всем и так давно было известно». Такое дистанцирование и отторжение от обличителей коррупции должно рассматриваться как вынужденное адаптивное поведение, принятие условий коррумпированного существования, симптом «сделки с собственной совестью, как нарушение наиболее фундаментальных нравственных запретов под влиянием актуальных соблазнов и страхов». Другими словами, «речь идет о коррумпированности самого человека в корруптивных общественных условиях» (см. сноску 1).

сноска

- Левада Ю. Человек в корруптивном пространстве // Левада Ю. Ищем человека. М.: Новое издательство, 2006. С. 233.