Житель Праги держит знак в форме буквы V в честь окончания правления коммунистов, 11 декабря, 1989 год. Фото: AP / Питер Дейонг

Треть столетия назад, когда распался «лагерь стран социализма», а вслед за ним и Советский Союз, нередко можно было слышать заявления о том, что народы востока Европы получили за время господства коммунистических режимов такую «прививку от социализма», что в обозримом будущем будет сложно себе представить политические успехи левых сил в странах этого региона. Но уже через пару лет социалистические и социал-демократические партии, по большей части возникшие в результате трансформации бывших компартий, начали побеждать на восточноевропейских выборах и формировать правительства.

Левый поворот пережили страны с неодинаковыми политическими традициями, социально-экономическими реалиями и общественными настроениями, от Польши и Литвы до Болгарии и Румынии. В подавляющем большинстве случаев это не означало отказа от взятого после антикоммунистических революций 1989–1991 годов курса на экономическую трансформацию в рыночном духе, создание конкурентной политической системы европейского типа и прозападную ориентацию внешней политики.

Однако XXI век принес новые изменения. В результате левый фланг политического спектра стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) либо заметно «сжался» под натиском более успешных конкурентов, либо пережил определенную идеологическую эволюцию в сторону национал-популизма. Почему это произошло и что эти процессы говорят о состоянии общества в странах ЦВЕ?

От «комми» к «соци»

За исключением Румынии, падение коммунистических режимов в регионе носило мирный характер. Одним из ключевых факторов здесь следует считать изменение общественной атмосферы в результате перемен в СССР при Михаиле Горбачеве. Москва фактически отказалась от активного вмешательства в дела своих восточноевропейских сателлитов, что стимулировало внутренние процессы в этих странах, направленные на демонтаж 40-летней политической монополии компартий.

В некоторых случаях речь шла фактически о передаче коммунистами власти в результате переговоров (круглых столов) в руки легализованной оппозиции, чья победа была позднее закреплена на свободных или частично свободных парламентских выборах. Это произошло в 1989–1990 годах в Польше и Венгрии. Правящие просоветские коммунистические партии — Польская объединенная рабочая партия (ПОРП) и Венгерская социалистическая рабочая партия (ВСРП) — были распущены и тут же преобразованы в «обновленные» левые партии — Социал-демократическую Республики Польша (с 1999-го — Союз демократических левых сил, СДЛС) и Венгерскую социалистическую партию (ВСП).

Эта трансформация сопровождалась внутренним расколом и борьбой, в ходе которой консервативное крыло в руководстве экс-коммунистов потерпело поражение. Оно было вытеснено соперниками-реформистами, ориентированными на умеренные экономические преобразования в социал-демократическом духе и либерализацию политической системы.

В некоторых случаях вовремя «перестроившимся» прежним лидерам удалось сохранить политические позиции.

Показательна карьера бывшего лидера компартии Литвы Альгирдаса Бразаускаса, основавшего Демократическую партию труда (ДПТЛ), которая в 2001 году слилась с менее крупной Социал-демократической партией — преемницей докоммунистических социал-демократов. Бразаускас стал одной из самых влиятельных фигур литовской политической сцены, с 1993 по 1998 год занимал пост президента, а в 2001–2006-м — премьер-министра страны.

Альгирдас Бразаускас. Фото: Геннадий Хамельянин / Фотохроника ТАСС

Другие коммунисты-реформаторы оказались менее удачливы — прежде всего там, где смена режима происходила менее упорядоченно, с участием «улицы». Так, в Болгарии смещение в результате внутрипартийного переворота престарелого коммунистического лидера Тодора Живкова вынесло на вершину власти многолетнего министра иностранных дел Петра Младенова. Однако падение Живкова стало катализатором антикоммунистических демонстраций, сделавших ситуацию в стране близкой к неуправляемой. Младенов ушел в отставку уже через несколько месяцев — после того, как была обнародована видеозапись, на которой новый лидер говорит об очередном массовом выступлении в Софии: «Лучше бы приехали танки» (сам Младенов подлинность записи отрицал).

Петр Младенов и Михаил Горбачев . Фото: В. Кавашкин, А. Пушкарев / Фотохроника ТАСС

Безуспешными оказались попытки оседлать революцию и в Чехословакии. Там в качестве лидера «перестроечного» крыла КПЧ выступал глава правительства Ладислав Адамец. Однако ход событий «бархатной революции» вынудил его подать в отставку 10 декабря 1989 года, в один день с многолетним коммунистическим президентом Густавом Гусаком. Тем не менее компартия на политической сцене Чехословакии, а затем Чехии сохранилась в качестве заметной политической силы под слегка видоизмененным названием — Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ). До 2021 года она была постоянно представлена в парламенте, а на выборах 2013 года набрала почти 15% голосов. При этом доминирующей чешской левой партией в 1990–2010-е годы стала Социал-демократическая (ЧСДП), которая, как и в Литве, заявляла о себе как преемнице социал-демократов докоммунистических времен. ЧСДП не только не стремилась к сотрудничеству с «нереформированными» коммунистами, но и приняла специальное постановление, запрещающее формирование такой коалиции.

Экстремальным случаем оказалась Румыния. Свержение диктатуры Николае Чаушеску произошло в результате переворота, сочетавшего в себе черты народного восстания и военного путча.

С политической точки зрения, однако, главным его бенефициаром оказался находившийся при Чаушеску в опале бывший видный представитель коммунистической номенклатуры Ион Илиеску. Став одним из лидеров Фронта национального спасения, фактического переходного правительства, сформировавшегося в ходе революции, Илиеску впоследствии был дважды избран президентом Румынии. Он опирался главным образом на левые силы, объединившиеся в 2001 году в ныне крупнейшую в стране Социал-демократическую партию.

Несмотря на разные способы смены коммунистических режимов, нигде в ЦВЕ их структуры не были демонтированы полностью.

Даже там, где, как в Чехии, была проведена достаточно жесткая люстрация, сохранились неформальные паутины патрон-клиентских связей, сформировавшихся до 1989 года. Это позволило многим людям, имевшим за спиной карьеру в аппарате компартии и/или органов госбезопасности прежнего режима, занять заметное положение если не в политике, то в новых бизнес-структурах. Эти структуры хотя и не превратились в подобие российской «семибанкирщины», однако с самого начала посткоммунистической трансформации оказывали заметное, пусть и по большей части закулисное, влияние на политическую жизнь. Это в полной мере проявилось в 1990-е годы, когда «улеглась пыль», поднятая революционными переменами.

Ион Илиеску. Фото: Mal Langsdon / Reuters

Левый поворот: девяностые и нулевые

Уже в первой половине 90-х выяснилось, что у преобразованных экс-коммунистических партий есть заметное преимущество перед их соперниками. Политические движения и коалиции, ставшие организационным ядром антикоммунистических революций, практически по всей ЦВЕ были крайне идеологически разнородными. Они включали в себя широкий спектр противников коммунистического режима — от христианских консерваторов до умеренных левых. Членов этих «зонтичных» структур («Солидарность» в Польше, Гражданский форум в Чехии, «Общественность против насилия» в Словакии, Фронт национального спасения в Румынии и др.) объединял лишь общий противник в лице терпящего крах коммунистического режима. Как только этот крах стал реальностью, противоречия в рядах бывшей оппозиции привели к ее естественной фрагментации, образованию десятков новых партий и объединений. Лишь немногие из них сумели заручиться поддержкой значительной части избирателей.

Напротив, левые силы, возникшие в результате трансформации бывших компартий, обладали унаследованным от них аппаратом и сетью местных и региональных организаций, позволявшей проводить эффективные предвыборные кампании. Например, в Болгарии это проявилось уже на выборах 1991 года, когда преемница коммунистов — Болгарская социалистическая партия (БСП) хотя и не победила, но получила 106 мест из 240 в Народном собрании. Четыре года спустя социалисты уже смогли сформировать правительство во главе с Жаном Виденовым.

В Польше на выборах 1993 года победу одержал Союз демократических левых сил (СДЛС), набравший более 20% голосов; еще 7% получил Союз труда, также находившийся на левом фланге. Два года спустя лидер СДЛС Александр Квасьневский, бывший министр в одном из коммунистических правительств 1980-х, произвел политическую сенсацию, победив на президентских выборах действующего президента Леха Валенсу, бывшего лидера главной движущей силы антикоммунистического движения — профсоюза «Солидарность».

Виктор Черномырдин и премьер-министр Болгарии Жан Виденов перед началом встречи. Фото: Кузьмин Валентин / Фотохроника ТАСС

В Венгрии в 1994 году к власти пришло правительство социалистов и либералов во главе с Дьюлой Хорном. Позиции посткоммунистических левых усилились в середине 90-х по всему региону.

Главной причиной левого поворота стали тяжелые социальные последствия экономических перемен первых посткоммунистических лет. В условиях резкого падения жизненного уровня, высокой инфляции и массовой безработицы, нередко сопровождавших радикальные экономические реформы, посткоммунистические левые партии позиционировали себя как сторонники «гуманных» перемен и сохранения хотя бы части социальных гарантий.

При этом, в отличие от большей части российских левых, прежде всего КПРФ, и других левых сил

в странах бывшего СССР, социалисты и социал-демократы в ЦВЕ за редким исключением избежали превращения в партии ностальгии по коммунистическому прошлому.

Сохранение в их программах в качестве стратегических целей европейской интеграции и прозападного курса позволило этим партиям опереться на относительно широкую коалицию избирателей. Она объединяла не только пострадавших от «шоковой терапии», но и в целом вписавшихся в новую реальность демократически настроенных сторонников более умеренной модели перемен. Кроме того, левые выступали под лозунгами национального примирения и единства (так, предвыборным лозунгом Квасьневского было «Польша для всех»), противопоставляя этот курс радикальному антикоммунизму и национализму значительной части правых.

Долой истеблишмент!

Эта тактика имела успех по меньшей мере до середины 2000-х, в период относительно устойчивого экономического роста и быстрого сближения стран ЦВЕ с Евросоюзом и НАТО. В 2004 и 2007 годах, когда членами ЕС стали 10 бывших стран соцлагеря, в семи из них левые и левоцентристские партии были правящими или входили в состав правительственной коалиции. Однако, как выяснилось, серьезный кризис был не за горами.

Большую часть первого десятилетия нынешнего века, до начала глобального экономического кризиса в 2008–2009 годах, можно назвать временем обманчивой ясности в европейской политике. Евроинтеграция оставалась идейным ядром политического мейнстрима, хотя конфликты вокруг проекта конституции ЕС и сменившего его Лиссабонского договора показали, что евроскептические настроения в ряде стран находятся на подъеме. На политической сцене доминировали партии «чуть левее» и «чуть правее» центра.

В то же время в обществе подспудно накапливалось недовольство. В странах ЦВЕ этот процесс по ряду причин шел быстрее, чем в Западной Европе. Социальное неравенство оставалось здесь более значительным, росла трудовая миграция на Запад, создавая у определенной части населения ощущение того, что в единой Европе их страны остаются «бедными родственниками». Масла в огонь подливали некоторые бюрократические новшества и стандарты ЕС, воспринимавшиеся как «диктат Брюсселя». Кроме того, более культурно консервативные восточноевропейские общества с трудом воспринимали прогрессистскую политическую и культурную повестку, которая стала доминировать на Западе. Нарастало отчуждение значительной части избирателей от политических элит. Его подпитывали многочисленные коррупционные аферы, касавшиеся как правых, так и левых политиков.

Одним из первых проявлений массового недовольства стал скандал в Венгрии в 2006 году, который привел к падению правительства социалистов во главе с Ференцем Дьюрчанем. Причиной стала скандальная речь Дьюрчаня, бывшего комсомольского активиста, ставшего в 90-х успешным бизнесменом. Выступая перед однопартийцами и обильно употребляя нецензурную лексику, Дьюрчань устроил товарищам по партии разнос за отсутствие ярких успехов и недостаточную боевитость, признав как бы между делом, что ВСП обманывала избирателей, допуская манипуляции с экономической статистикой.

Ференц Дьюрчань. Фото: Hungary Today

Заседание, на котором выступал лидер социалистов, было закрытым, однако запись речи Дьюрчаня попала в СМИ. Произошел колоссальный скандал, который, как выяснилось впоследствии, на много лет подорвал репутацию ВСП. Чувства многих граждан оказались также оскорблены тем, что политик несколько раз назвал Венгрию «этой грёбаной страной». Между тем в речи Дьюрчаня были и высказывания, свидетельствовавшие о том, что он ясно понимал динамику общественных настроений и нарастающий протест против истеблишмента:

«Скандальным для общества является тот факт, что «верхние десять тысяч» укрепляют свои позиции за счет государственных средств».

Это можно считать исчерпывающей формулировкой главной проблемы посткоммунистических левых во всех странах региона. Вопреки риторике, в которой много места занимала «защита интересов человека труда», посткоммунистические левые стали органической частью новой правящей элиты, приобретавшей все более замкнутый, олигархический характер. В конечном итоге устоявшиеся партии начали восприниматься многими гражданами как две стороны одной медали — коррумпированного и непопулярного истеблишмента. Почва для тектонических сдвигов в политике к началу 2010-х годов была подготовлена, экономическая рецессия лишь ускорила этот процесс, а миграционная волна 2015 года довершила дело.

Эволюция «пылесосов»

Урожай «гроздьев гнева» собрали разнообразные силы, позиционировавшие себя в качестве альтернативы мейнстримной политике. Здесь можно выделить две тенденции, характерные для политической жизни стран ЦВЕ, как и остальной Европы, в последние 15–20 лет. Первая — появление новых политических субъектов популистской направленности, продемонстрировавших способность успешно перехватывать избирателей как на правом, так и на левом фланге. Вторая — эволюция ряда партий, начинавших как «стандартные», в том числе социал-демократических, в сторону популизма, национализма, евроскептицизма и культурного консерватизма при сохранении социальной риторики и склонности к дирижизму в экономике.

Первую тенденцию олицетворяет большая группа партий и движений, которые сформировались в первые два десятилетия этого века и сумели занять заметное место на политической сцене своих стран. Это польская «Право и справедливость», венгерский «Йоббик» («Движение за лучшую Венгрию»), чешские ANO и «Свобода и прямая демократия» (СПД), болгарская «Атака», румынский AUR («Альянс за объединение румын»), литовские Партия труда и «Заря над Неманом», эстонская EKRE и др. Их политическая тактика была различной, но наиболее успешными оказались те из них, которые сумели в той или иной мере стать catch-all parties, т.е. субъектами, способными привлечь в ряды своих сторонников избирателей, которые в прошлом голосовали за партии различной идеологической направленности (или не голосовали вообще).

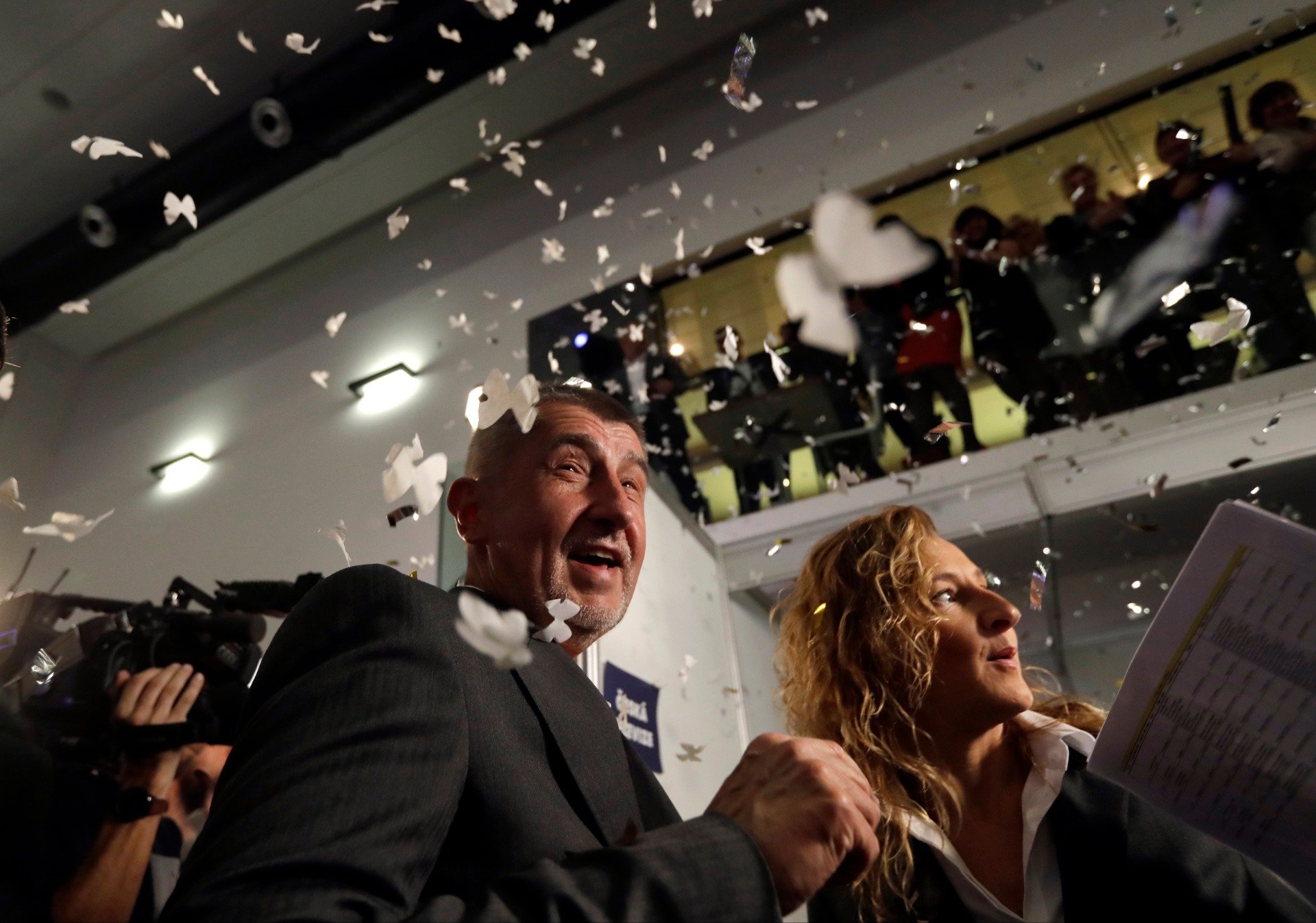

Наиболее показателен в этом отношении взлет чешского движения ANO, основанного в 2011 году предпринимателем-миллиардером словацкого происхождения Андреем Бабишем. (Аббревиатура ANO, одновременно представляющая собой слово «да» по-чешски, изначально расшифровывалась как «Акция недовольных граждан», но сейчас употребляется только сокращенное название.) На выборах 2013 года движение заняло второе место с почти 19% голосов и сформировало правительственную коалицию с социал-демократами. В 2017 году ANO уже победило на выборах, набрав около 30% голосов, и снова вступило в коалицию с ЧСДП, но уже в качестве старшего партнера; Бабиш стал премьер-министром. Еще четыре года спустя ANO поддержали 27% избирателей, но коалиция «Вместе», созданная тремя правоцентристскими партиями, опередила его. В октябре Чехию ждут очередные выборы, и ожидается, что Бабиш и его соратники вернутся к власти: рейтинг ANO, согласно опросам, сейчас превышает 30%, его ближайшие соперники не дотягивают и до 20.

Андрей Бабиш. Фото: AP / TASS

ANO претерпело значительную политическую эволюцию. Оно начинало как либеральное движение, борющееся с коррупцией и за «очищение» политики, но уже ко вторым в своей истории выборам резко сместилось влево, обещая щедрые социальные выплаты и поддержку малоимущих. В начале 2020-х Бабиш снова скорректировал курс, включив националистическую, евроскептическую и антимигрантскую риторику. В результате ему удалось, по выражению одного из чешских политических аналитиков, «пропылесосить» левый фланг, отобрав голоса у социал-демократов и коммунистов.

(В 2013 году ЧСДП набрала 20% голосов, КПЧМ — около 15%; в 2021-м ни одна из этих партий не преодолела 5-процентный барьер.) Одновременно к ANO перешла и часть избирателей крайне правых политических субъектов — СПД, Правого блока и др. В Европарламенте ANO мигрировало из либеральной фракции ALDE в созданную в 2024 году национал-популистскую фракцию «Патриоты за Европу», став одним из ее основателей.

Вторую из описанных выше тенденций представляют, в частности, партия Фидес (Венгерский гражданский союз) и словацкая «Курс — социальная демократия», возглавляемые многолетними премьер-министрами обеих стран — Виктором Орбаном и Робертом Фицо. Обе возникли в 1990-е годы как стандартные проевропейские партии, соответственно либерального и умеренно левого направления, то есть находились на разных политических флангах. После поражения от социалистов в 2002 году Орбан заложил руль вправо и вернулся к власти в 2010-м уже под национал-консервативными лозунгами. Их он дополнил рядом экономических мер дирижистского характера и достаточно щедрой социальной политикой, что принесло Фидес долговременную поддержку большинства избирателей (на выборах 2018 года партия набрала около 45%, в 2022-м — 52,5% голосов).

Под руководством вот уже 15 лет правящего Венгрией премьера Фидес еще более радикализировалась, став одной из самых евроскептических, националистических, а в последние годы и прокремлевских политических сил в ЕС. Партия Орбана также оказалась «пылесосом», сумев устранить на правом фланге угрозу со стороны националистической партии «Йоббик», а также переманить часть центристского электората и даже некоторых бывших избирателей разгромленных социалистов. Только в последние полтора года серьезную конкуренцию Фидес начала представлять партия «Тиса» Петера Мадьяра, бывшего соратника Орбана, разошедшегося со своим шефом.

Роберт Фицо и Виктор Орбан перед саммитом глав государств и правительств ЕС. Фото: AP / TASS

«Курс» долгое время ничем не выделялся среди левоцентристских партий ЦВЕ. В первое премьерство Фицо (2006–2010) Словакия с некоторыми коррективами продолжала реформистский курс предыдущих правоцентристских правительств, вступила в зону евро. На выборах 2012 года партия установила национальный рекорд, набрав 44,4% голосов. Позднее антикоррупционный посыл, с которым социал-демократы пришли к власти, сильно поблек, поскольку некоторые деятели «Курса» сами оказались причастны к коррупционным скандалам и замешаны в связях с мафией.

Катастрофа для партии, казалось, произошла в 2018 году, когда убийство известного журналиста-расследователя Яна Куцьяка и его невесты вызвало массовые акции протеста. Фицо был вынужден уйти в отставку, а от «Курса» отделилась часть его членов, создавших собственную партию «Голос».

Роберт Фицо, однако, сумел вернуться к власти по итогам выборов 2023 года. Он умело воспользовался политической неразберихой начала 2020-х и сделал ставку на настроения антиэлитного протеста. Риторика Фицо, сохранив характерный для него с самого начала левопопулистский характер, в то же время приобрела отчетливый националистический и евроскептический оттенок.

Фицо, как и Орбан, выступил с резкой критикой Украины и совершил в нынешнем году два визита в Москву, где был принят Владимиром Путиным.

О характере политической эволюции словацкого премьера и его партии говорит тот факт, что, несмотря на исторически сложные отношения между Словакией и Венгрией, Орбан и Фицо стали ближайшими политическими союзниками на европейской сцене.

В какой-то мере словацкая социал-демократия пошла по тому же пути, которым следовали посткоммунистические левые в Сербии еще в 90-е, при Слободане Милошевиче. Это превращение в националистическую партию, в которой от социалистических идей не осталось почти ничего, кроме названия. Ее предвыборная тактика основана на поисках внешних и внутренних врагов, мобилизации своего ядерного электората и финансовых подачках малоимущим избирателям, т.е. фактической покупке голосов. Впрочем, у Фицо был и словацкий предшественник — Владимир Мечьяр, который занимал пост премьер-министра в 1990-е годы. Его Движение за демократическую Словакию во многом предвосхитило своей идеологией и политикой нынешнюю национал-популистскую волну.

Будущее принадлежит национал-популизму?

Описанные примеры отражают несколько фактов, важных для понимания современных политических процессов в Центральной и Восточной Европе.

- Во-первых, популистская волна, вызванная кризисом доверия к существующей политической системе, привела к размыванию традиционных идеологических границ между правыми и левыми. Наиболее успешные представители этой волны сочетают в своей риторике национализм, изоляционизм, культурный консерватизм и ксенофобию с лозунгами социальной поддержки малоимущих и государственного патернализма. В этом смысле можно провести определенную историческую параллель с межвоенным периодом, когда именно благодаря такой комбинации преуспели партии и движения фашистского типа.

Нынешние популисты, конечно, пока далеко не столь радикальны, как их предшественники столетней давности. Практически никто из них не заявляет о необходимости замены демократии авторитарным режимом, корпоративным государством или иной альтернативной моделью. Однако общество радикализируется столь быстро, что и этого в скором будущем нельзя исключать.

Политическая практика современных популистов показывает, что их эклектичная идеология и политика — лишь паллиативное решение. Подрывая основы европейского интеграционного проекта, она в то же время не дает эффективного ответа на кризис модели социального государства, равно как не избавляет общество от коррупции и других негативных явлений, реакцией на которые является. Правление тех же Милошевича, Мечьяра, Фицо или Орбана привело к созданию в их странах авторитарных режимов или «управляемых демократий», которые имеют отчетливый мафиозно-олигархический характер или, по меньшей мере, быстро эволюционируют в этом направлении.

- Во-вторых, посткоммунистические левые (как и их собратья на западе Европы, например, французские социалисты, немецкие или шведские социал-демократы) наиболее серьезно пострадали от популистской волны. Большинство из них не пошло по пути Милошевича — Фицо и не трансформировалось в национал-популистские партии. В то же время левые пока не сумели убедительно отреагировать на «правый марш» и предложить разумную альтернативу национал-популизму. Темы защиты малоимущих и борьбы с последствиями экономического кризиса, который в 2020–2022 годах усугубила пандемия ковида, оказались отданы на откуп политическим оппонентам. В то же время эксплуатация модных прогрессистских тем — экологический алармизм, права меньшинств, гендерное равноправие — не принесла особых политических дивидендов именно в ЦВЕ, где основная масса избирателей остается, сознательно или стихийно, приверженной культурному консерватизму.

- В-третьих, почти повсеместным трендом в современной политике стала ее персонализация, запрос на харизматических лидеров. Популисты отвечают на этот запрос: «Курс», Фидес, ANO, польская «Право и справедливость» Ярослава Качиньского — политические субъекты вождистского типа. Важнейшие решения в них принимает лидер, являющийся одновременно и главным электоральным активом партии. Левые и либерально-демократические силы пока почти не выдвигают лидеров, которые, оставаясь приверженцами демократии, обладали бы обаянием и драйвом, способным как привлечь неопределившихся избирателей, так и переманить у популистов часть их электората. Исключением выглядит разве что Петер Мадьяр в Венгрии. Но его политический профиль остается пока неопределенным, и лишь время покажет, не является ли его бунт против Орбана лишь борьбой двух медведей в одной берлоге и попыткой замены популистского правления под национал-консервативными лозунгами таким же популизмом, но в несколько иной идеологической обертке.

Популистская волна в странах ЦВЕ, однако, не выглядит как долговременный политический тренд. В отличие от своих устрашающих предшественников в первой половине ХХ века, сегодняшние национал-популисты не обладают стратегическим видением и собственным пусть и утопическим, но достаточно стройным проектом будущего. Они успешны в качестве разрушителей, однако созидание получается у них гораздо хуже. Нынешнее правительство Фицо уже столкнулось с серьезными экономическими проблемами и вынуждено нарушать собственные предвыборные обещания, сокращая бюджетные расходы, в том числе и на социальные нужды. Это вызвало протесты, включая забастовки врачей и учителей.

Наиболее успешные популистские партии ЦВЕ, «Право и справедливость» в Польше, Фидес в Венгрии и ANO в Чехии, смогли долгое время оставаться у власти за счет, по сути дела, мошеннической тактики: раздувая евроскептические настроения в обществе, они не стеснялись пользоваться средствами ЕС для финансирования разнообразных проектов и проведения щедрой социальной политики. Однако планов эффективного долгосрочного решения таких проблем, как падение жизненного уровня, пенсионная реформа, миграционный кризис и национальная безопасность в условиях *** в Украине и кризис евроатлантических связей, ими предложено не было.

Эта ситуация дает левым, либералам и непопулистской части консерваторов шанс перейти в контрнаступление. Но для этого им необходимо отказаться от близорукой тактики «нам бы день простоять да ночь продержаться»,

которая стала главной бедой современной демократической политики. По-прежнему в дефиците стратегическое видение, авторитетные лидеры и политическое воображение, которое позволило бы искать решение насущных проблем за пределами привычного business as usual. От того, смогут ли сторонники демократии и правового порядка, вне зависимости от их экономических и социокультурных предпочтений, изменить эту ситуацию, зависит будущее Европы.