Павел Финн. Фото: Photoagency Interpress Global Look Press

Замечательный киносценарист, автор почти четырех десятков сценариев, по которым были сняты фильмы «Объяснение в любви», «26 дней из жизни Достоевского», «Леди Макбет Мценского уезда», «Тайны дворцовых переворотов», «Смерть Таирова», «Роль» — о концентрации уникальных дарований в одном месте и в одной отдельной эпохе.

— …Сегодня кинематограф не похож на тот, которым было очаровано мое послевоенное поколение.

— Очарованные странники в кинематографе «кратковременного и противоречивого Ренессанса».

— Увлеченность начиналась с детства, когда мы прогуливали школу в кинотеатрах и клубах, где крутили «трофейное кино». Потом у меня был «золотой век» ВГИКа.

— Но во ВГИК его золотой поры пришли люди разных поколений.

— Конечно. Нельзя сравнивать, например, приход алтайского колхозника Шукшина и сына офицера царской армии тбилисца Отара Иоселиани, ради ВГИКа бросившего мехмат МГУ.

— Примерно тогда учились Тарковский, Митта. Я имею в виду звездный курс Михаила Ромма.

— Митта пришел позже, он поначалу был в мастерской Довженко. Как и Отар Иоселиани, Георгий Шенгелая, Баадур Цуладзе, Джемма Фирсова, Лариса Шепитько, Ира Поволоцкая. И конечно, на актерском отделении — удивительная Софико Чиаурели. После смерти Довженко в 1956-м они позвали в мастера Михаила Чиаурели.

— Неужели того самого, который снял «Падение Берлина», где Сталин мудро руководит советскими войсками, а в финале подлетает к Рейхстагу и его приветствуют освобожденные народы Европы?

— Ну он же был мужем Верико Анджапаридзе, отцом Софико. После смерти Сталина его сослали в Свердловск. Потом в Тбилиси он снял несколько картин. Он владел профессией и мог учить.

— Смешно, что Отар Иоселиани — один из самых свободных режиссеров, выходец из мастерской Чиаурели.

— Вообще-то он, если можно так сказать, «выходец из самого себя»… Золотой век! Фантастический операторский курс Бориса Волчека: Саша Княжинский, Юра Ильенко, Гоша Рерберг, Ходжакули Нарлиев, Юра Белянкин, отличный документалист. Следующий за ними курс Александра Гальперина. Митя Долинин, Толя Мукасей, Володя Нахабцев… Художники — Валерий Левенталь, Миша Ромадин, Коля Двигубский, Алик Бойм. Актеры… Я еще не всех называю. А сценаристы! Наташа Рязанцева, Гена Шпаликов, Володя Валуцкий…

— Ого, как же случилась такая концентрация уникальных талантов?

— Время нас всех меняло. После смерти Сталина в 53-м.

— Все вы дети страшной войны. После всемирной трагедии возникла необходимость в непарадной правде. Считается, что оттепель началась примерно в 1956-м.

— Я поступил во ВГИК в 1957-м, был самый младший на курсе. Вгиковская жизнь была довольно бурной. На третьем сценарном курсе, где мастером был Евгений Иосифович Габрилович, учились Наташа Рязанцева, Володя Валуцкий, Володя Трифонов, Дима Иванов. Они и придумали «капустник» — безобидную пародию на ленинское кино. Кто об этом донес, до сих пор не известно. После фельетона Шатуновского в «Комсомольской правде» начался страшный скандал, расследование, репрессии. Было знаменитое комсомольское собрание во ВГИКе. Началось голосование — за исключение «виновников». Некомсомольцев попросили покинуть зал. Из переполненного актового зала вышли двое: Валера Левенталь, будущий народный художник СССР, и я.

— Вы не были комсомольцем?

— Меня не приняли в восьмом классе за плохое поведение.

— И чем закончилось голосование?

— Пятеро молодых людей, которые через год готовились получить дипломы, были исключены из комсомола и отчислены из института. А я до сих пор помню, кто был «за» и кто — «против».

ВГИК. После защиты диплома. Фото: Юрий Ильенко

— Шестидесятые для вас уже не оттепель?

— Ореол 60-х и шестидесятники — скорее миф, чем реальность.

— Потрясающее заявление…

— Не было такого «организованного» идейного движения. Было общее настроение у некоторой части молодежи и стремление к свободе. Творчества. В центре были поэты, их публичные выступления. Помните эпизод в «Заставе Ильича»? Политехнический музей! Кстати, потом этот эпизод заставили частично переснять.

— Но не только в поэзии — в кинематограф, в театр, литературу пришли люди со своей системой ценностей, с вниманием к отдельному человеку.

— Конечно. В кино пришли фронтовики… Я видел в детстве, в сорок пятом, по Арбату едут верхом кавалеристы, с войны возвращаются. Счастливые, молодые, победители. И для фильма «Объяснение в любви» написал такой эпизод. За кавалеристами едет машина, в ней наш герой Филиппок и полковник. «Ты понимаешь, что все кончилось? — говорит полковник. — Теперь все будет по-другому!» Но снять это мы не смогли, к сожалению. 1977 год, годовщина Октября, в Москве введен режим, тем более на Арбате. Мы не знали, что делать, сидели у Ильи Авербаха. Он сказал: «Давай позвоним Леше Герману, что он посоветует». Герман попросил пять минут подумать. Он, как фокусник, войну вынимал из карманов. И действительно, звонит. Готово! И возник точный эпизод в фильме. Тогда пришли в кино фронтовики, которые тоже думали, что будет по-другому. И те, кто на фронте не был, как Хуциев, Кулиджанов, у которых отцы были репрессированы, Швейцер, Венгеров, тоже так думали. Это была одна волна, «новая волна» советского кино. Мы подружились с ними. Они много значили для нас. Мы уважали их как настоящих фронтовиков, без «понтов», и как настоящих талантливых людей. Почему такая невероятная тяга была у Гены Шпаликова к Виктору Некрасову? Почему у меня был такой счастливый месяц в Ялте, когда я дружил с Борисом Балтером, автором повести «До свидания, мальчики», который старше меня на 20 лет! Но и они относились к нам с интересом. Шпаликова вообще обожали все. Возможно, эта «преемственность поколений», дружба и единомыслие во многом позволили нашему кино не только выжить в то время, но и не скурвиться. А такая возможность была.

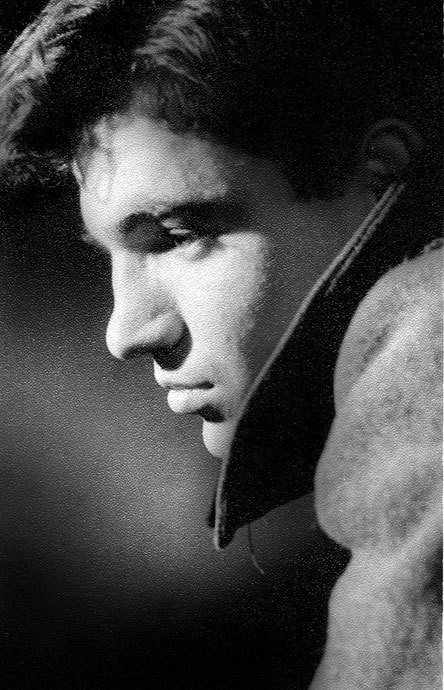

— Что отличало в этом поколении Шпаликова?

— Талант. В профессии и в жизни. И огромное обаяние. Я пришел во ВГИК, его второй курс был на практике, но ВГИК был полон разговоров о Шпаликове: что и как он написал. Мне это надоело: я-то считал, что я — самый талантливый. Дали прочитать его отчет о практике, смешно написанный. И вот едем из ВГИКа: на остановке 2-го троллейбуса целой компанией садились, всегда сзади. Ко мне подходит парень в кепке-лондонке и говорит: «Как я рад, что вы поступили». «Ну спасибо», — не понимаю, кто это. Сели в троллейбус, пауза, говорить вроде не о чем. Ну раз все о Шпаликове, и я тоже. И своей однокурснице Соне Давыдовой говорю:

«Слушай, прочитал этого вашего Шпаликова, по-моему, это полное…» Наступает трагическая пауза. Мы выходим с этим парнем… Но не расстаемся. Часа четыре ходили, ездили, разговаривали. Так до последних его дней оставались вместе.

Геннадий Шпаликов — студент ВГИКа. Фото: Кинопоиск

— Как вам кажется, кинематограф конца 50-х — 60-х так взлетел «на крыльях художников» — благодаря или вопреки?

— Благодаря. Прежде всего, благодаря одной картине, «Летят журавли». Нет, не только. Тогда две картины возникли, абсолютно антагонистические по стилю.

— «Летят журавли» и «Баллада о солдате»?

— Нет. «Баллада о солдате» — это, в общем, романс, хотя и хороший. А вот «Дом, в котором я живу» Кулиджанова и Сегеля — это абсолютно противоположное кино: в нем нет особых эффектов, но когда его смотрят, плачут. А когда смотрят «Летят журавли» не плачут, но…

— Но сердце замирает. И когда Вероника, опаздывая, бежит на призывной пункт, и когда Борис взлетает вверх по лестнице…

— Обе картины, заметьте, это война, хотя никаких военных действий на экране нет. Главное — ощущение войны. Это было «кино лейтенантов». Все-таки они смерть видели, понимали, что лгать нельзя. И само кино не о войне, скорее о поиске правды. Картина Швейцера, которую погубили, «Тугой узел» по повести Тендрякова — тоже была такой попыткой. Над ней цензоры издевались больше, чем над «Заставой Ильича». Все это было чрезвычайно важно для нас. Мы как-то раз сидели с Наташей Рязанцевой в ресторане ВТО, мы же очень с ней дружили, и появился Евтушенко, увидев Наташу, попросился к нам за столик. Сразу распустил перья. Сидели, выпивали, потом он сказал: «Поехали ко мне. Галя будет в восторге». Он поймал какую-то развалюху, «Москвич». Пока ехали до «Аэропорта», он разливался соловьем. А когда стал расплачиваться с водителем, тот сказал: «Я с автора «Бабьего Яра» денег не возьму». Многое можно простить Евгению Александровичу за «Бабий Яр»… Но вот тогда же Евтушенко и заявил: «Что вы все вокруг этой «Заставы Ильича» носитесь? Это же конформистское кино».

Кадр из фильма «Летят журавли»

— Аргументы?

— Я тогда не понял. Дело в том, что и со стороны Марлена, и его соавтора Гены Шпаликова, разумеется, это не конформизм… они были искренни в своем… советизме.

— Марлен Мартынович вообще был очень советским человеком.

— И Гена. Я даже такой термин придумал — «трагический советизм».

— Как вы его расшифровываете? Романтика? Комиссары в пыльных шлемах?

— Мне ближе формула Лидии Гинзбург — «специфическое мироощущение советского человека»… Под конец жизни в Болшеве, нашем Доме творчества, Гена приходил ко мне в номер и со мной вместе задумчиво слушал «Голос Америки» из желтой «Спидолы». Слушал-слушал, а потом написал свой сценарий «Девочка Надя, чего тебе надо?». Совершенно неожиданный. Где она, кандидат в депутаты Верховного совета, сжигает себя на груде мусора, чтобы привлечь внимание к несправедливости этой жизни. В послесловии к публикации я написал, что, собственно, это он себя сжег на груде мусора.

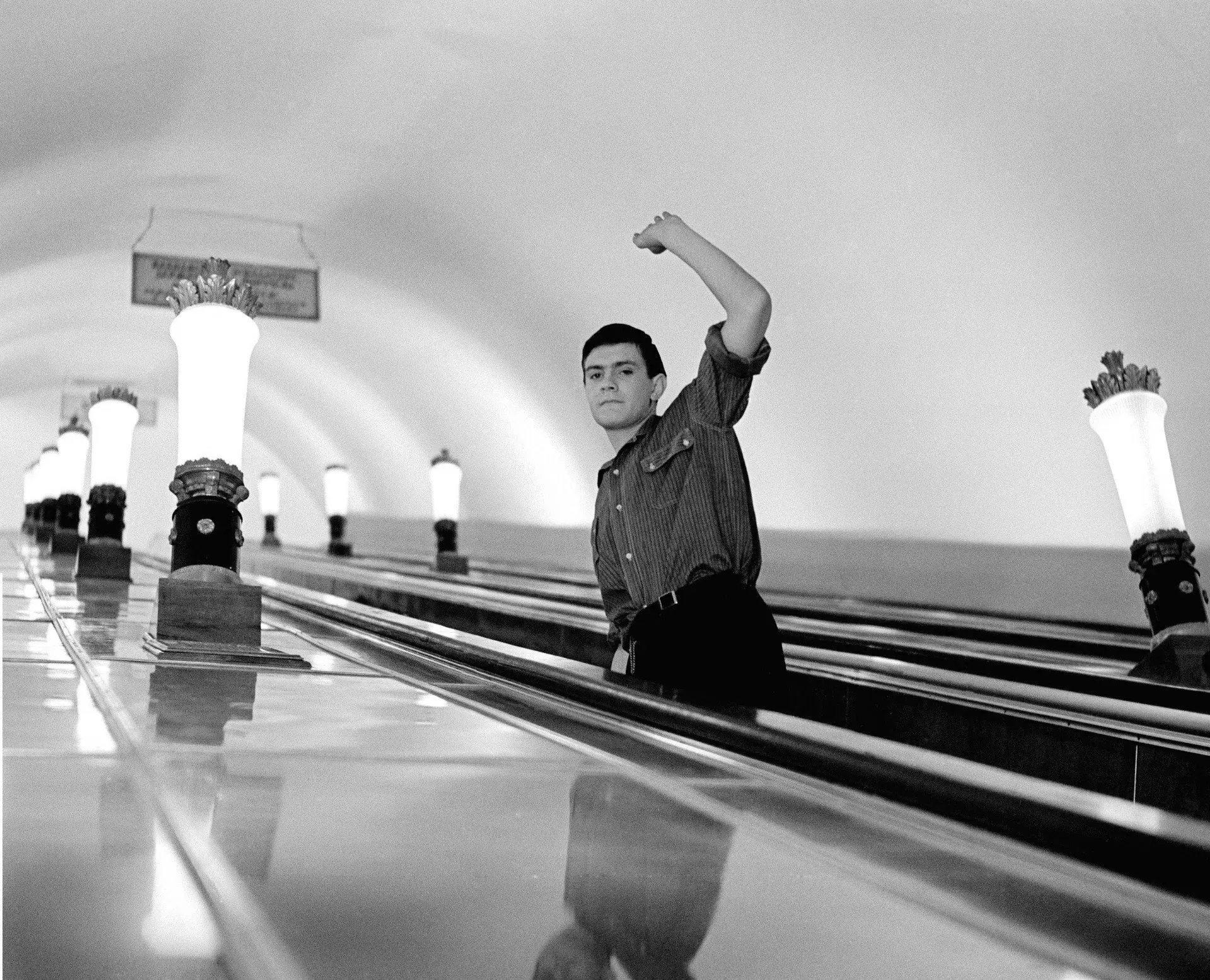

Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

— То есть это был момент страшного разочарования?

— Разочарования и непонимания, что происходит.

— Может, это одна из причин и его почти осознанного медленного ухода? Завершившееся самоубийством само-уничтожение.

— За некоторое время до смерти — ему же негде было спать, жить — он приходил ко мне. Мама моя его очень любила. Она однажды записала под его диктовку: «Спасибо жизни, что она была».

— Да, в прошедшем времени. Но его же постоянно отменяли.

— Ничто, никакие сценарии не проходили, при самом хорошем к нему отношении, и на «Мосфильме», и на «Ленфильме». Как и эти два последних сценария — «Прыг-скок, обвалился потолок» и «Девочка Надя, чего тебе надо?». Кроме того, Гена же совершенно был болен космосом, какие-то фантасмагорические космические произведения писал, непроходимые абсолютно.

С тех пор, как его не стало, мы каждое 1 ноября приходим на Ваганьковское кладбище. Сначала было много людей, потом меньше… совсем мало, а сейчас просто никого.

В один из таких походов мы с моей женой Ириной пришли, а возле могилы три пожилых человека. Выясняется, это суворовцы из его отряда. Выпивают, мы тоже достали, выпили вместе, обменялись телефонами. Потом они позвонили, сказали, что у них есть сценарий и письма Шпаликова. И я все это получил, и понял, что не знал об этом сценарии ничего. Это такая абсолютно шпаликовская история, как некий герой, вроде инженер, получает сообщение, что в его городе будет праздноваться юбилей Суворовского училища. Собирается ехать. По дороге забирает с собой девушку, с которой у них начинаются какие-то отношения. Исповедальный сценарий, который должен был ставить на студии Довженко Леонид Осыка, потом Михаил Ильенко… Никто так и не поставил.

Геннадий Шпаликов на съемках «Долгой счастливой жизни». Фото: архив

— Ну студия Довженко была все-таки очень консервативная.

— Конечно. Но я о том, что он всегда думал о той суворовской жизни, хотя никогда не говорил об этом.

— А вот это советское…

— Он из такой семьи. Его родной дядя Семен Переверткин — генерал-полковник, Герой Советского Союза, его дивизия брала Рейхстаг. Стал заместителем министра МВД, потом погиб — вертолет разбился. Он его и определил в Суворовское.

— Хоть убейте, совсем не похож Шпаликов на Homo soveticus по текстам. Даже самая беззаботная картина «Я шагаю по Москве», позаимствовавшая мотивы «Заставы Ильича», даже в ней нет и проблеска идеологии, объяснения в любви к «советскому».

— Все-таки в их с Марленом «Заставе» очень заметна «советская тема». И в его стихах. «Не верю ни в бога, ни в черта, / Ни в благо, ни в сатану, / А верю я безотчетно / В нелепую эту страну». Или его песни, которые он писал к фильмам друзей…

— Кажется, если хочешь что-то узнать про рубеж 50–60-х — смотри кино (Хуциева, Калатозова, Данелии, раннего Тарковского). Впечатление, что там другой воздух.

— Он и был другой.

— И экран нащупывал особую человеческую связь со своим зрителем. Они были нужны друг другу.

— До поры до времени.

— Даже в застойные 70-е. И ваша картина «Объяснение в любви» обращена к зрителю-единомышленнику, романтическая, по сути, она сплетает частную жизнь с историческими событиями.

— Там погубили одну сцену, очень для нас важную.

— Какую? Ведь осталась довольно страшная сцена свадьбы — сцена встречи интеллигенции и народа, в которой невеста Светланы Крючковой избивает радетеля за колхозы на глазах у замеревшего от ужаса литератора Филиппка — Юрия Богатырева.

— Заставили переснять — уже в павильоне — командировку героя в степь. Там у костра разговор Филиппка с передовой девушкой по фамилии Масленкина. Потом к костру прибивается чумазый бродяга, язвительно комментирует их беседу, читая Гете. А потом появляются на лошадях чекисты и его забирают, он вроде бы бежал из лагеря.

Филиппок и Зиночка. Кадр из фильма «Объяснение в любви»

— Ее смыли?

— Нет, конечно, не смыли, что-то вырезали, что-то пересняли. Но «исходники» не удалось найти. В архив Белых Столбов вырезанный материал не сдавали. А события развивались так. Мы готовую картину показывали зампредседателя Госкино Павленку. Во время показа он встал и ушел. Свет зажгли. Мы понимаем: все провалилось. Проходит полтора часа, он молча возвращается и досматривает наше кино. Понуро идем в его кабинет — обсуждать, то есть, как мы понимаем, — хоронить. Там уже за столом все редакторы. Вдруг происходит странное. Павленок хвалит, не просто хвалит, он в восторге от картины. Мы выходим в абсолютнейшей эйфории, идем пешком с Илюшей в ресторан Дома кино. Он говорит: «Прокручивай дырочку на пиджаке, это Госпремия». В ресторане нас ждут за столиком Наташа Рязанцева и Володя Валуцкий, волнуясь за нас. Празднуем. Через несколько дней Илюша звонит из Ленинграда: «Нас ждут завтра утром у Павленка». Приходим. Та же мизансцена, но уже нас разносят в пух и прах. Главный редактор Даль Орлов, который потом посмел писать, что помогал кинематографистам, торжественно выдает нам — 45 поправок! Совершенно диких.

— Так что же произошло?

— Картины обычно принимали не только в Москве, но и в Ленинграде. Смотрел первый секретарь горкома, бывший счетовод колхоза «1 мая» Борис Аристов. Возмущенный увиденным, немедленно позвонил председателю Госкино Филиппу Ермашу. И все завертелось. Обидно, что тогда же у них там, в обкомах-горкомах, случился скандал, и Аристова буквально на следующий день отправили послом в Польшу. Если бы на день раньше, мы бы проскочили. Полгода с помощью нашего друга, режиссера Семена Арановича, делали «поправки».

Илья Авербах и Павел Финн. Фото: архив

— Ужас. А расскажите про Авербаха. Все-таки кинематографическая ленинградская вселенная с тремя центрами — Герман, Панфилов и Авербах — жила своей жизнью.

— «Ленфильм», конечно, частично, был гораздо «прогрессивнее», либеральнее «Мосфильма». Замечательная Фрижетта Гукасян! В Первом объединении, где она была главным редактором, тогда собрались сценаристы нового поколения: Рязанцева, Клепиков, Володарский, ваш покорный слуга. А какие режиссеры! Хейфец, Авербах, Герман, Мельников, Аранович, Динара Асанова…

— То есть получается, что киносообщество — передовое, продвинутое, внутри сосуществовало мирно. Не было, как сейчас, такой конкуренции страшной, не говоря уже про доносы.

— Думаю, всякое бывало, но Фрижетта до последнего боролась за наши работы и отстаивала перед начальством. За поддержку фильма «Мой друг Иван Лапшин» ее освободили от занимаемой должности, потом, правда, восстановили. И еще она очень мудро «сводила» сценаристов с режиссерами. Есть картина «Роль», которую лет десять назад поставил Константин Лопушанский, мы с ним за сценарий получили «Нику». Так вот, нас соединила Фрижа.

— А с Авербахом соединил кто?

— Жизнь. Он учился на Высших курсах. Мы, вгиковцы, особенно сценаристы, были ужасно недовольны появлением курсов. Я познакомился с Ильей случайно в гостях. Потом видел его как-то… в красном свитере…

— Модник был?

— Да нет, в одном и том же свитере ходил. Все мы нищие были. Считалось, что он похож на Бельмондо. Я придумал про него, что когда он пьянеет, то становится похож на Бельмондо в роли деда Щукаря. А однажды Наташа Рязанцева вызвала меня к памятнику Пушкину, чтобы сказать, что у нее роман. «С кем?» — «Ну ты, наверное, не знаешь, такой… Авербах, с Высших курсов». Я возмутился: «Курсы? Даже не думай об этом!» Ну, как известно, она меня не послушала. Потом мы стали с ним близкими людьми. Он старше все-таки на 6–7 лет, часто меня воспитывал. Порицал за пьянство. Я же был гуляка.

— А так не скажешь. А он?

— Илюша пил, но по-другому… Пьяницей не был, но смешно напивался.

— Как возникла общая работа?

— Он учился на Курсах у Евгения Габриловича. Потом сделал по его сценарию картину «Монолог». Габрилович дал ему прочитать рукопись книги «Четыре четверти». В ней Илюша и увидел историю интеллигента Филиппка, беззаветно влюбленного в решительную устроительницу жизни Зиночку, образ которой был, в общем, как бы списан с жены Габриловича — Нины Яковлевны.

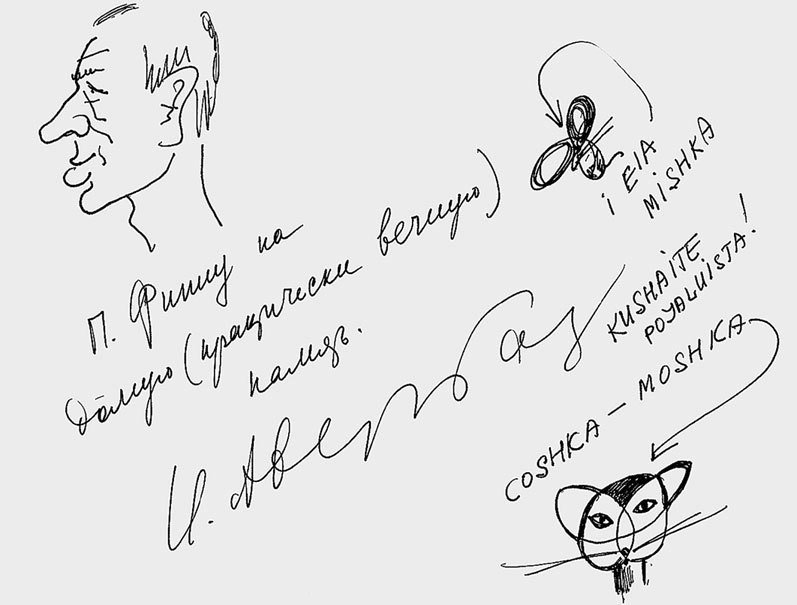

Автограф Ильи Авербаха. Из личного архива Павла Финна

— Ее прекрасно играет Эва Шикульска. А Филиппок — это во многом сам Габрилович?

— Там, в прозе, была такая фраза: «А Филиппка она, хоть убей, не любила». Фраза — ключевая для понимания характеров и их судеб. У Ильи был дар режиссерского прозрения. После долгих поисков он неожиданно для меня поручил роль Филиппка актеру Юре Богатыреву, совершенно внешне не похожему на Габриловича. Этот выбор, в общем, решил все. И со мной тоже… Он понял, что писать сценарий должен я. Притом что рядом с ним — Рязанцева, на мой взгляд, она интереснее сценарист, чем я, но позвал меня. Потому что это была и моя жизнь. Семья Габриловичей не только мои соседи по дому на улице Фурманова, но и очень близкие люди. Между прочим, Нина Яковлевна и Алеша Габрилович меня и во ВГИК всунули, я всегда говорю, что по блату поступил.

— Но все-таки объясните, почему ваше поколение так пило? От отвращения к действительности?

— По поводу отношения к действительности. Были люди подполья и были люди застолья. Как ни странно, наши «застолья» тоже были формой протеста, конечно, не такой опасной. Но, собираясь и выпивая, мы были откровенны и свободны. И конечно, мы — скорее подсознательно, копировали прошлое. Когда видели в кафе «Националь» Юрия Олешу и Михаила Светлова…

— А кинематограф? Чем он был для вас? Способом выражения, диалогом со своим поколением, возможностью сказать что-то важное о себе или о стране?

— Это все слишком высоко. Вообще пафос был нам чужд, принципиально.

— То есть мессийности никакой не было? Даже у Тарковского?

— Он был просто очень талантлив, умен и сосредоточен на своем таланте, на своих возможностях. Я наблюдал за ним в течение месяца, когда мы снимались вместе…

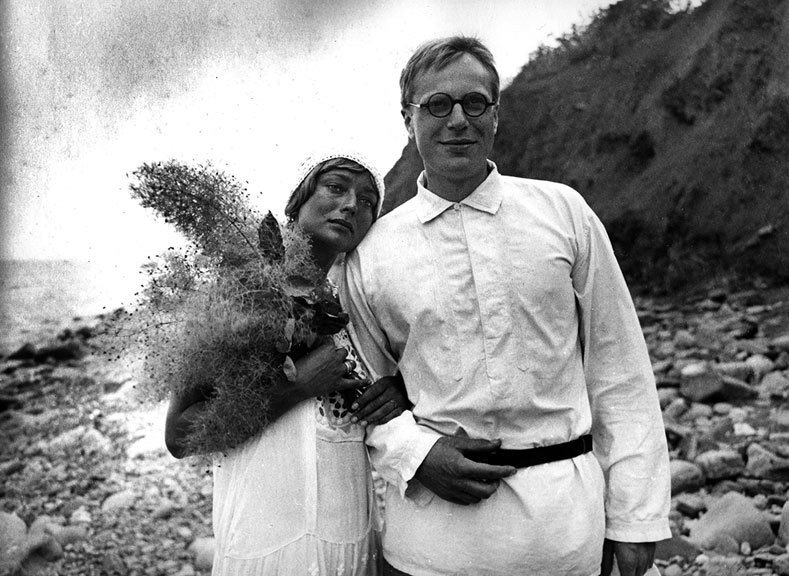

— В той самой знаменитой сцене из «Заставы Ильича», в которой Хуциев собрал Тарковского, Кончаловского, Рязанцеву?

— Да. Мы хулиганили там страшно — целый месяц на съемках в такой компании!

— Помню, вы рассказывали, как Марлен Мартынович ездил рядом с Ритой Пилихиной на операторской тележке, выстраивая мизансцены.

— Вообще было весело. Шпаликов, написавший сценарий, сам был на каждой съемке в павильоне. Почему-то я вызвал интерес у Марлена, даже перешли на «ты», несмотря на разницу в возрасте.

В перерывах ходил со мной по коридору и делился своими идеями. Ему нужен был не я, нужен был слушатель.

— Ему нужна была атмосфера.

— Да, атмосфера и естественность. Он этого добился.

Единственный человек, который во всей этой компании на съемках был абсолютно строг и дисциплинирован, — Тарковский. Он был абсолютно сосредоточен на кино.

Андрей Тарковский в фильме «Застава Ильича»

— Все-таки кинематограф стремился быть искусством, решать художественные задачи. И почему-то был востребованным. Вас слышали, видели, было взаимообогащение: киноавторы и зрители. Почему все это исчезает? Много шумихи, «Оскар», развлечения, кассовые сборы, арт для узкой прослойки… А большой серьезный кинематограф словно эмигрировал, уехал от нас куда-то.

— Общее понижение культурного уровня. И еще. Мы были читателями. Несмотря на страсть к кино, я приходил домой — не важно когда — и читал, читал. А новые поколения в основном читают только то, что у них в телефоне.

— Но новое поколение — визуалы, может быть, они как-то иначе постигают мир?

— Интернет перевернул с ног на голову жизнь, цивилизацию, и это бесповоротно. Кинематограф поглупел. Глупейшие фильмы становятся лидерами проката, собирают премии. И никто по-настоящему не исследовал серьезное влияние визуального искусства на человеческую психику. Модели поверхностной компьютерной игры — на сознание.

Кроме того, существует еще один важный фактор роковых перемен — сериалы. Сериальное кино — агрессор, хотя само по себе бывает и вполне приличным и увлекательным. Сейчас взахлеб обсуждают как открытие английский «Переходный возраст», где каждая серия снята одним кадром. А я сорок с лишним лет назад для мосфильмовского объединения Юлия Райзмана написал сценарий «Деревенский футбол 49-го года», где все должно было быть непрерывным, без монтажа сцен, «одним кадром». Может, поэтому он так и не был поставлен, хотя всем нравился…

Все изменения, которые мы переживаем сегодня, — уменьшение масштабов, задач, в том числе художественных. Другие люди, другие интересы, и ничего с этим сделать нельзя.

— Оптимистично заканчиваем.

— Но, может быть… как всегда неожиданно, явится новый гений. Как когда-то Сережа Параджанов. «Из ряда многих поколений / Выходит кто-нибудь вперед. / Предвестьем льгот приходит гений / И гнетом мстит за свой уход». Вот, пожалуй, единственная надежда. Кино требует лидеров. Появится лидер, быть может, что-то изменится.