«Камень безумия»

Перевод с английского Полины Казанковой. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2025.

- «Во-первых, порой сойти с ума — значит дать адекватный ответ реальности;

- Во-вторых, правда и безумие могут быть симптомами одной болезни, и

- В-третьих, утрата понимания — это цена, которую мы платим за знание».

Или так: почему наш мир становится все страньше и страньше, что с этим делать, как противостоять и надо ли?..

Или так: безумие может быть не просто побочным эффектом гениальности, а ее необходимым условием или даже источником. Самые революционные идеи — в науке, искусстве или философии — зарождаются в ментальном пространстве, которое общество считает ненормальным и опасным.

Все это — вызывающие дискомфорт и протест неудобные вопросы чилийского писателя, автора «романа нон-фикшн» «Когда мы перестали понимать мир». В новой книге — развитие темы в максимально концентрированном виде: два эссе о безумии как способе понимать современный мир.

Почти полвека назад, в 1977-м, с трибуны Международного фестиваля научной фантастики в Меце главный фантаст конца ХХ века Филипп К. Дик кинул камень сомнения в рациональное понимание окружающего человека материального мира. Смысл того, что он сказал (как утверждали очевидцы, с выражением легкого злорадства на лице), сводится к предположению, что наш мир, «твердая планета, населенная людьми, на самом деле никакая не осязаемая, и гораздо правильнее воспринимать ее как симулякр». Тогда это восприняли как паранойю писателя, витающего в выдуманных мирах, хотя Дик был абсолютно серьезен. Теперь это практически мейнстрим, любимый мотив масскульта, а с развитием ИИ-технологий — уже активная составляющая современной реальности.

Да, мир усложняется в геометрической прогрессии. Точнее, не сам мир, а наши знания и представления о нем. Времена простых и понятных причинно-следственных связей миновали. Наука, открывая нам тайны мироздания, отбивая у непознанного плацдарм за плацдармом, предлагает пугающе запутанную картину реальности. Человеческому мозгу, тысячелетиями стремившемуся к постоянству и стабильности, привыкшему во всем искать — и находить — стройную систему координат, привыкшему планировать и контролировать, как минимум — ориентироваться в жизни, непредсказуемость, порожденная сложностью и изменчивостью, нестерпима. И он, мозг, выдает неожиданные реакции.

«Человечество всегда боялось хаоса, — пишет Лабатут, — а сейчас он стал таким привычным, таким распространенным, что кажется, пора бы нам задуматься: а не превратить ли его в краеугольный камень нового мировосприятия? В прошлом веке наука подарила нам множество метафор, но мы охотнее всего ухватились за хаос, потому что он, видимо, описывает современную ситуацию лучше, чем любой, даже самый идеально сбалансированный порядок, каким бы прекрасным и многообещающим он ни был».

Камень безумия — мощная метафора, но какая связь? «Камень безумия» — La piedra de la locura — древняя вера в то, что в голове сумасшедшего образуется — мифический для нас, для них вполне реальный — чужеродный объект. Если его извлечь, удалить, вырвать, человек вернется к норме. У Босха есть картина с этим редким сюжетом, Лабатут этот экзотический образ переворачивает. В его трактовке «камень безумия» не чужероден, а, возможно, является неким внутренним элементом, неотделимым от самой способности к глубокому прозрению или радикальному творчеству. Искрой, порождающей гениальность. Возможно, только благодаря «камню безумия» современный человек сможет понять этот безумный, безумный, безумный мир.

«Какими бы ни были наши убеждения, мы начинаем с подозрением относиться к порядку — к любому порядку, — и даже верующие начинают подозревать, что Бог, может быть, вовсе не всемогущий, всеведущий и всепрощающий дедушка, какого нам обещали в детстве, а безумный старик, злой на собственное творение, неспособный ни направить, ни понять его. Этот другой бог, как демиург гностицизма — неполноценный бог, бог-неудачник, — срывает злобу на своем создании, как ребенок, который еще совсем недавно не выпускал игрушку из рук, а теперь в ярости ломает ее, потому что ему стало с ней скучно, она кажется старой и вся состоит из горькой ностальгии, невыносимо напоминает о былых временах и утраченной радости; она лишилась того особенного волшебства, которое придавало ей красоту, значение и смысл. Жалкое зрелище, абсолютная власть без понимания — вот во что мы превратились в XXI веке».

Провокация? Конечно! Иначе как разбудить, прервать сон сытого, пребывающего в комфорте разума?

В том и состоит миссия публициста — раздражать, будоражить, ошарашивать убийственными аргументами. Иначе говоря, задавать неудобные вопросы, владеть материалом настолько, чтобы каждый факт — в десятку…

Бенхамин Лабатут по этой части — виртуоз.

Бенхамин Лабатут. Фото: соцсети

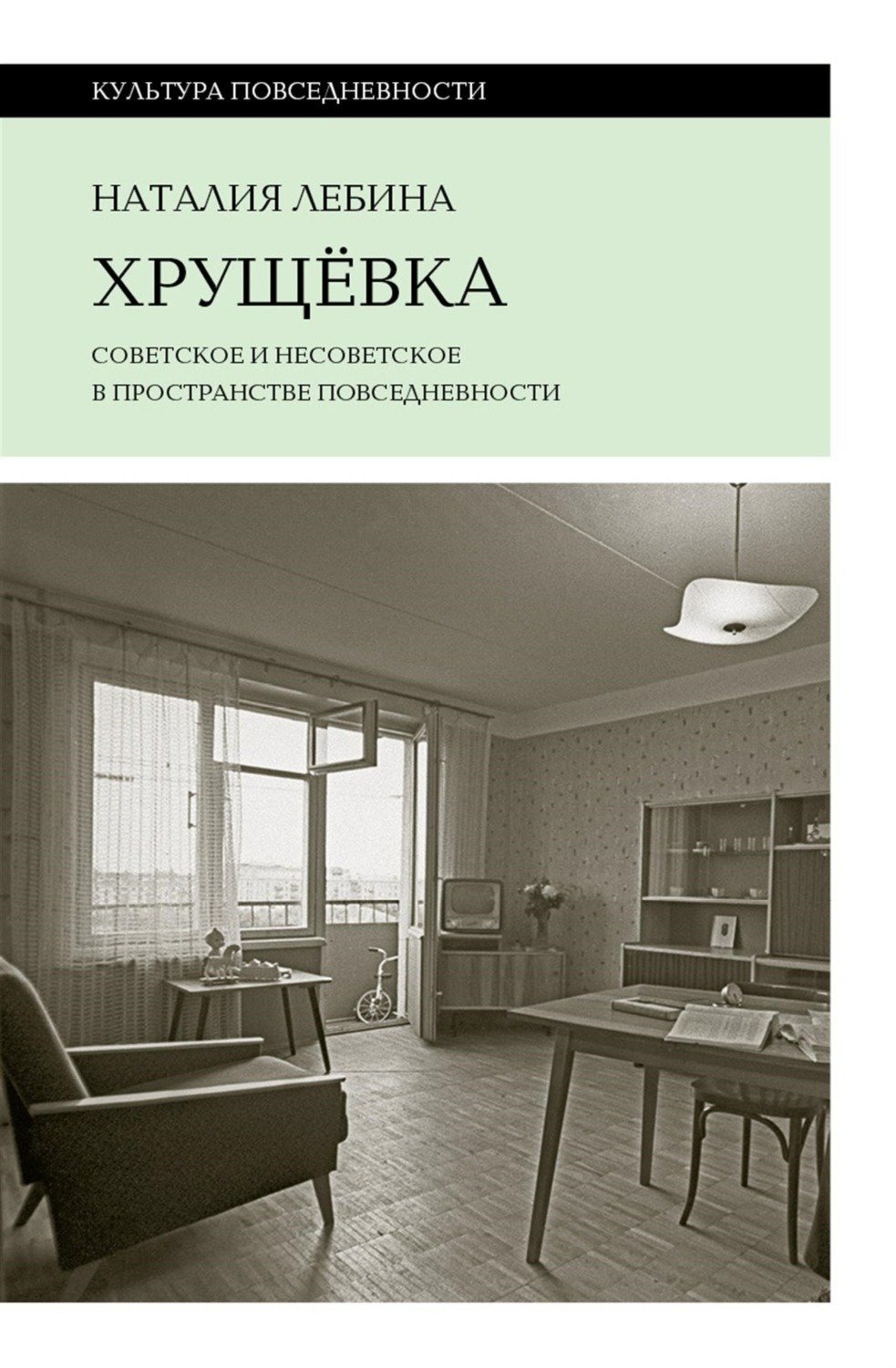

«Хрущёвка: советское и несоветское в пространстве повседневности»

М.: Новое литературное обозрение, 2024.

В поединке сталинки vs. хрущевки по всем статьям вроде бы побеждают первые — у них все выше, мощнее, пышнее, затейливей. Но, как всегда у нас, все не так однозначно. Незатейливые коробки, если разбираться честно и непредвзято, стали ярким и значимым социально-культурным феноменом, который не только породил свою особую эстетику, но и сформировал стиль общения, новый для советского общества. Чего стоят хотя бы «кухонные посиделки» — когда в тесноте, да не в обиде, на своей личной кухне, со своими, с единомышленниками, без посторонних глаз и ушей. Много чего породил, порой неожиданного и неочевидного. Воистину жилье определяет сознание, особенно общественное.

Для ясности — стишок. «Отходная-архитектурная» называется.

Архитекторы-мышки

Позабыли про вышки,

Эркера, парапеты,

Про шпили-силуэты,

Позабыли фасады

Украшать для парада,

И под звон похоронный

Обдирают колонны,

Обдирают излишки

Архитекторы-мышки.

Их дома, точно доски,

Безотрадны и плоски…

Эх, пришла, видно, крышка

Архитекторам-мышкам!

Так выразительно-горестно описал свои чувства зодчий Владимир Овчинников, человек, непосредственно соприкасавшийся с разгромом архитектуры сталинского неоклассицизма.

Его можно понять.

Как можно понять людей, уже не способных ждать повсеместного возведения монументальных сталинок, авторов сотен обращений, направленных москвичами в 1955 году в адрес II?Всесоюзного съезда советских архитекторов: «Товарищи делегаты съезда! Разрешите вас поприветствовать и передать пожелание как можно скорее перейти к строительству жилищ для людей, для простых людей…» К сожалению, никто из делегатов не прислушался к голосам тех, кто живет в старых деревянных домах, ходит за водой в соседний переулок, затыкает стенные щели тряпками… Тех, у кого во дворах по пять-шесть выгребных ям и помоек… Но и это не самое главное.

Эстеты-архитекторы не очень-то хотели вникать в заботы людей, которые даже не мечтают о местах для велосипедов и сезонной одежды — а лишь о месте, где поставить кровать ребенку… «Эти товарищи, — как писали в одной из статей, — могут быть служащими, инженерами, а большей частью рабочими, бывают на улицах, где строят высокие разукрашенные дома, любуются ими, а потом приходят в свои жалкие обиталища, где негде толком отдохнуть… Вот с такими москвичами делегатам съезда следовало поговорить. Так бы они поняли, что реконструкцию Москвы следовало начинать не с гостиниц-миллионеров, а с простого человеческого жилья».

В стране, которая подхватила громкий лозунг французских революционеров — «мир хижинам — война дворцам». Которая знала кроме изб и усадеб только доходные дома, особняки, казармы, бараки, а потом неистребимые коммуналки. В стране, где «квартирный вопрос» испортил не только москвичей — всех испортил. Где устраивали многолетний холивар за спорные полтора квадратных метра.

В начале 1970-х годов в беседе с писателем Феликсом Чуевым Вячеслав Молотов говорил: «Хрущев сыграл на обывателе, на мещанине… похуже да подешевле. Домов понастроили с низкими потолками, скопировали за границей у капиталистов, но те-то заинтересованы лишь бы как-нибудь впихнуть побольше рабочих». Сталинский нарком как будто понимал, что непривычное для СССР жилье потребует иных правил жизни, которые уже существовали на Западе.

Противоречия, однако, какие-то непримиримые противоречия. Разбираемся со всем этим в новой книге замечательной серии «Культура повседневности».

Наталия Лебина — серьезный ученый, за достоверность и матчасть отвечает репутацией: источники выверены, ссылки актуальны. Бояться наукообразия не стоит, по жанру это увлекательные научно-популярные очерки. Для полноценного раскрытия темы расцвечены веселыми картинками из «Крокодила»: оказывается, на интересующую нас тему — сотни карикатур! — анекдотами, байками, стихами, фельетонами, газетными статьями, воспоминаниями — ностальгическими и не очень. Как лейтмотив и самая выразительная иллюстрация — знаменитая на рубеже 50–60-х, почти забытая сейчас оперетта «Москва, Черемушки». Музыку Дмитрия Шостаковича можно включать параллельно чтению, зато слова авторов либретто Владимира Масса и Михаила Червинского будут сопровождать погружение в этот мир от начала до финала.

«Физиологическая» составляющая подкреплена всевозможными документами эпохи: свидетельствами проектировщиков и строителей, обитателей и наблюдателей, ГОСТами, нормативными материалами. И даже мнением ироничного песика Фафика, который добавляет соли и перца повествованию. Дадим напоследок высказаться и ему: «Аскетический экстерьер хрущевок предотвращал развитие гиподинамии у жильцов из-за отсутствия лифтов, а скромный внешний декор предохранял от травм в результате падения штукатурки, покрывавшей архитектурные излишества».

А что, в чем-то Фафик прав.

Наталья Лебина. Фото: Дарья Герцева

«Грета»

Роман / Перевод с английского Кирилла Красника. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2025.

Кто убил Лору Палмер (зачеркнуто) Грету Пью?

Ее тело нашли в карьере. Нет, не изнасиловали, не глумились — одежда в порядке. Очень сильно ударили камнем по голове и оставили лежать. Ни телефона, ни сумочки. Мертвая девочка — отличница, самая красивая в школе, добрая, милая, ее, как говорят в таких случаях, все любили… У кого могла подняться рука? За что? Точнее, почему?

Неизбежные ассоциации с фильмом Линча. Только тут вам не Америка, а Северный Уэльс. Не вымышленная сонная община Твин Пикс в пяти милях к югу от канадской границы и в двенадцати милях к западу от границы штата Вашингтон, а реальный городок Бетесда, расположенный в пяти милях (какое совпадение!) к юго-западу от Бангора. Когда-то тут добывали редкий фиолетовый сланец, была работа, жили сносно. Теперь — дыра дырой, жителей и пяти тысяч не наберется. (Специально посмотрела в Сети: даже на рекламных фотографиях опрятно, тоскливо, невзрачные дома из местного серого сланца.) В остальном — все как везде. Разве что в школе кроме обычных предметов учат валлийский.

И шестнадцатилетние, как везде, живут своей скрытой жизнью. От них пахнет фруктовыми леденцами и сигаретами. Они знают про секс больше, чем взрослые, кое-что и сами попробовали. На дни рождения кроме кроссовок и наушников все еще получают в подарок печенье, которое обожали в три года и тайно любят до сих пор. Формально они все еще дети, особенно когда родители приходят на родительские собрания и узнают о своих чадах что-то неприятное — сами отпрыски ни за что не расскажут. А еще родительские собрания — своего рода ярмарка тщеславия, тут можно улыбаться в глаза и за спиной громким шепотом говорить гадости. Это все тоже дело житейское, рутина. Пока не происходит убийство.

Понаехали журналисты с телекамерами, прибыла специальная бригада следователей во главе с неприятной теткой, которая прикидывается доброжелательной, лезет с расспросами-допросами, а на самом деле подозревает всех. В финале будет суд, приговор, гада посадят, и жизнь его семьи разрушится навсегда. Так этой сволочи и надо.

Но облегчения не наступит — ни для читателей, ни для главного героя.

Что с Гретой не так, что с ней было не так?

Пока она была жива, вопросы никто не задавал. А какие у милой благополучной Греты могли быть проблемы? Ее семья — самая богатая в округе, ее мама — самая элегантная дама в округе, ее папа — гурман, душа компании, радушный хозяин. Грете уготована легкая стезя — престижный университет, пробиваться вверх по карьерной лестнице не придется, скорее всего, ей найдут достойного состоятельного мужа…

Никто, почти никто не поинтересовался, почему, например, когда за несколько недель до трагедии фотографировали их класс, все девчонки усиленно прихорашивались, а Грета тщательно стерла макияж, вынула из ушей эффектные длинные серьги и вдела невзрачные «гвоздики» с крохотными бриллиантиками, которые обычно дарят маленьким девочкам. (Конечно, упоминание этих «гвоздиков» не случайно, как ружье на стене, которое неизбежно стрельнет.) Потом именно этот трогательный портрет — невинный взгляд, скромная полуулыбка, будто девочке не шестнадцать, а не больше двенадцати, — будет постоянно появляться во всех новостных выпусках. Почему девочка из самого роскошного в округе дома редко приглашает подруг в гости? Почему в тайном месте собирает рюкзачок для побега? Почему, почему…

Ответы на эти вопросы знает только один человек — ее одноклассник и тайный друг Шейн. Тайный? Грета не хотела, чтобы окружающие, особенно взрослые, знали про их дружбу; Шейн — сын женщины, которая убирает их особняк: дочь хозяев и сын уборщицы — не комильфо. Да, Шейн знает все ответы, только он никогда никому ничего не скажет. Именно он, наблюдатель и участник событий, рассказывает нам эту историю, после которой стал окончательно взрослым.

«Грета» не так проста, как кажется, тут двойное дно, подтекст. На самом деле это социальный роман воспитания в лучших английских традициях. Вот только социалку в чистом виде сейчас публике не скормишь, поэтому Манон Стеффан Рос вполне профессионально упаковала острый критический пафос в привычную детективную коллизию.

К финалу почти всех жалко. Остается проговорить не слишком оригинальный, слегка назидательный, но всегда актуальный посыл.

Если совсем плохо и кажется, что нет выхода, — просите помощи. Найдутся люди, которые отзовутся. Богатые родители не захотели научить бедную Грету, что так можно.

Манон Стеффан Рос. Фото: соцсети

«Бражники и блудницы. Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века»

М.: Individuum, 2025.

Предуведомление.

Ассоциативные ряды, возникающие в голове читателей, обусловлены исключительно знанием предмета, широтой кругозора, фантазией и полностью остаются на их совести…

11 апреля 1908 года. Петровская и Ауслендер плывут на остров Капри, где уже пару лет живет самый популярный пролетарский писатель Максим Горький. Горький встречает гостей на просторной вилле: горный воздух, вид на море, нагретые солнцем камни и прекрасные цветы. Петровская, Ауслендер и Горький сидят на террасе и разговаривают о литературе.

— Да, люблю я Россию и русскую литературу, — грустно замечает Горький.

— А вы не чувствуете какой-то общей усталости от России? Бегут из нее за границу. Вот Бальмонт, Мережковский и многие другие, — спрашивает Петровская.

— Да, но ведь это не по своей воле. Я бы вернулся через год, да посадят или вышлют, — продолжает Горький.

И так месяц за месяцем, год за годом — любови, разрывы, ревности, интеллектуальные оргии, возлияния, путешествия, рефлексия по поводу происходящих событий, письма, встречи, знакомства, стихи, карнавалы, пиры во время чумы и странные поступки странных людей.

…8 мая 1906 года проходит второе заседание кружка «Гафиз». Единственная женщина этого тайного общества — Зиновьева-Аннибал, она же Диотима. Она любит своего мужа Иванова и, кажется, влюблена в Сомова. Кузмин в том мае не влюблен ни в кого и этим мучается…Собравшиеся играют на флейтах, пахнет розовым маслом. В конце все целуются…

20 мая в петербургском окружном суде рассматривается дело редактора сатирического журнала «Маски» Плеханова, который позволил разместить в журнале рисунок с изображением казаков, вешающих людей. Окружной суд не находит в этом оскорбления армии и оправдывает подсудимого.

На следующий день вовсе не уставшие от эротической экзальтации завсегдатаи «Башни» спорят о вопросах пола. Мыслитель Бердяев по этому поводу ложится на пол: ему кажется, что логично говорить о вопросах пола, лежа на полу…

Остроумный, хоть и не вполне оригинальный ход: попытаться нарисовать картину известного своими словами. Впасть в неслыханную простоту — повествование без выкрутасов, вензелей, цветистости и прочих финтифлюшек. Не исследовать, а рассказывать. Не анализировать, а наблюдать. Не копаться в мотивах, не додумывать, не предполагать, а старательно бесстрастно фиксировать. Своих страстей там достаточно. Свести линейно и посмотреть, что откроется.

Осень 1912 года. Петербуржцы ждут наводнения. Мережковский ждет суда. Цветаева ждет ребенка. Ахматова ждет ребенка. Все ждут чуда.

Фокус удался!

Уже слегка забронзовелые, местами покрывшиеся патиной героини и герои светских и богемных сплетен, скандалов, легенд вековой давности, а потом любимые персонажи мемуаров, диссертаций и научных дискуссий оказались живыми, смешными, жутковатыми, нелепыми, трогательными.

Самое ценное в книге — интонация: свобода, легкость, изящество, никакой пошлости, никакого новояза. Тщательно выстроенные мизансцены, паузы, умение «держать читателя» выдают человека театра. Очень молодого человека. Максиму Жегалину — тридцать, и он актер Театра у Никитских ворот. Отправная точка «Бражников…» — 9 января 1905 года, когда на одном поезде в Санкт-Петербург из Москвы приехали 24-летний Борис Бугаев (будущий Андрей Белый) и 27-летний Максимилиан Волошин. И разминулись. В городе слышны выстрелы, люди не понимают, что происходит. Паника.

— Ну и денек вы выбрали, — скажет Белому через несколько часов Зинаида Гиппиус, протягивая руку для поцелуя.

И понеслось. Сквозь войны, революции, временные разломы и личные катастрофы.

Точка невозврата — вторая половина 1921 года. Болезнь и смерть Блока, арест и расстрел Гумилева… Конец блистательной игры, которую потом назовут Серебряным веком.

Двери закрываются, эпоха завершается, начинается новое время. Опускается занавес — не свинцовый, даже не железный — занавес из плотного тумана, и сквозь него мерцает неведомое. Последняя отмеченная веха принадлежит уже совсем другому времени.

30 декабря Даниилу Ювачеву исполняется шестнадцать, он много смеется, пишет что-то и подумывает над псевдонимом. Может, Хармс?..

Отличный финал для этой книги, но у нас с вами будет иной.

Открутим временную шкалу на 110 лет. 1915 год, май.

«А сознания у народа ни проблеска нет, — пишет в своем дневнике Зинаида Гиппиус, — то, что говорят ему, к сознанию не ведет. Царь приказывает — они идут, не слыша сопроводительных казенно-патриотических слов. Общество, интеллигенция говорят в унисон, те же и такие же патриотически казенные слова; т.е. «принявшие войну», а не «принявшие» физически — молчат, с начала до конца, и считаются «пораженцами»… да, кажется, растерялись бы, испугались бы, дай им вдруг возможность говорить громко. «Вдруг» нужных слов не найдешь, особенно если привык к молчанию».

Гиппиус волнует вопрос: возможна ли революция в такое время? Она всматривается в «темно-красный туман войны» и понимает: возможно все.

Максим Жегалин. Фото: соцсети

Читайте также