Петр Саруханов

Почему язык девяностых сегодня снова так востребован в критике политического и экономического режима РФ: мафиозная власть, слабое государство, неограниченная коррупция? В разговоре на кухнях это спонтанный ответ на удушающе рутинные репрессии и цензуру, а что еще важнее — на затяжную и не вполне осознанную коллективную травму, связанную с тем, что называется СВО. Опасно мафиозные и одновременно нелепо слабые «они» на мгновение словно избавляют болезненно отяжелевших «нас» от невыносимого груза ответственности. В политической аналитике те же понятия обладают несколько иным назначением. Они транслируют wishful thinking, то есть выдают желаемое за действительное, позволяя виртуально исключить российский политический истеблишмент из расчета альянсов и сдержек, на которых держится международная сцена.

События уже почти двух последних лет снова заставили нас почувствовать, в какой мере язык — инструмент власти, генерирующий политические и культурные последствия. Есть они сегодня и у языка девяностых. Давая выход болезненному напряжению и желаниям, его конструкции мешают нам наблюдать институциональные сдвиги, которые направили Россию к тому, что мы имеем сегодня, и, сколь ни парадоксально это прозвучит, обеспечили «необъяснимую» устойчивость национальной экономики в волнах кризисов и международных санкций. Такие сдвиги были продиктованы не только затвердевающей изоляционистской идеологией, долгое время остававшейся привилегированным объектом внимания журналистов и аналитиков. За ними скрывается постепенная суверенизация институтов управления, казалось бы, еще совсем недавно, в 2000-е годы, реформируемых под лозунгами приобщения к мировому опыту.

Нередко именно это измерение упускает из виду аналитика, призванная учитывать многослойность российского государственного капитализма, который создавался в несколько этапов на протяжении последних 30 лет. Российский режим, безусловно, сохраняет и насильственный, и династический характер. Однако его механика гораздо сложнее «закона бандитской группировки». В 2000-е годы она теснейшим образом синхронизирована с глобальными ритмами неолиберальных реформ (чего настойчиво не желают замечать многие критики), и даже драматический 2022 год демонстрирует нам не банальный откат в архаику, а новый извод архаизированного и при том по-прежнему глобализованного ультрамодерна. Я предлагаю пунктирно проследить эти сдвиги в трех срезах: карьерном, экономическом и административном — соотнеся каждый из них с поворотными точками в недавней политической хронологии.

На историческом распутье: поворотный 2012-й

На исходе «бурных» девяностых российский госаппарат пополняется высокопоставленными управленцами, которые одержимы неолиберальным искушением. В чем его смысл? Как и повсюду в мире, оно сулит рост производительности за счет конкуренции, требует дохода в нерентабельных отраслях, включая медицину, образование и культуру, и акционирует общественные блага ради извлечения прибыли. Вспомним рефрен правительственных дискуссий и посланий этого периода: производительность, конкуренция, инновации. К началу 2000-х ключевые позиции в госаппарате занимают сторонники ограниченной свободы во имя продуктивности: либеральные экономисты, такие как Алексей Кудрин и Татьяна Голикова, виртуозы «управляемой демократии», подобные Владиславу Суркову и Глебу Павловскому.

Вице-премьер РФ Владислав Сурков, премьер-министр РФ Владимир Путин и министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова, 2012 г. Фото: ITAR-TASS

Смену эпох приносит политическая реакция на гражданские протесты 2011–2012 годов, которая затрагивает публичную сферу, но не только. В самих кремлевских коридорах «прозападных» министров и администраторов-«интеллектуалов» сменяют лоялисты и показные «патриоты», которые приучают Думу легализовать решения администрации президента, а население — трудиться молча. Охранители Вячеслав Володин и Алексей Громов занимают место экспериментатора Суркова, публичный стратег Кудрин уступает министерское кресло молчаливому тактику Антону Силуанову, интеллектуального политтехнолога-манипулятора Павловского сменяют бизнес-подрядчики Владимир Мединский и Евгений Пригожин. Вместе со вкусом к ультраправым идеям новая генерация исполнителей привносит в кремлевские кабинеты категорически ясные неомеркантилистские рецепты.

Вовсе не отменяя требований рентабельности, неомеркантилизм связывает процветание страны не с успехами в международном состязании, а с накоплением суверенных ресурсов: защитой и расширением территории, импортозамещением, усилением военной мощи, финансовой автономией, ростом рождаемости и лояльности населения.

Если присмотреться внимательнее, мы обнаружим, что на протяжении трех десятилетий эти две тенденции: неолиберальная (нацеленная на эффективность и рентабельность) и неомеркантилистская (озабоченная территориальным суверенитетом, экономической самодостаточностью и естественным воспроизводством населения) — переплетаются и в институциональных проектах, и в высших государственных карьерах. Возьмем несколько примеров из разных сфер политики.

Моральная паника последних двух лет, подогреваемая консерваторами в правительстве и представительстве вокруг феминизма, трансгендерного перехода, опасности абортов и низкой рождаемости, не нова. Она наследует модели, тестируемой с конца 2000-х, когда первые рекламные кампании за трехдетность и против абортов финансировались из федерального и регионального бюджетов. Но то была лишь часть конструкции, призванной направлять репродуктивное поведение населения. Другая ее часть имела не запретительный, а отчетливо поощрительный и финансовый характер. Введение материнского капитала в 2007 году монетизировало моральную дилемму семей, переведя ее в регистр экономической выгоды. С этого момента конвульсивно циклические попытки замедлить депопуляцию российской периферии предпринимаются на фоне внедрения неолиберальной дисциплины на тех же территориях, побуждая население к продуктивному выбору чередованием премий и штрафов.

О той же двойственности говорят другие, неожиданно близкие, примеры. Один — проект федеральных университетов-гигантов, реализованный на рубеже 2000-х и 2010-х, когда гонку за международной эффективностью в Министерстве образования и науки возглавлял Андрей Фурсенко. Другой — частично реализованная концепция культурной политики, созревшая в недрах Министерства культуры уже в 2014 году, при изоляционисте Мединском. Неолиберальные задача роста производительности и наваждение рейтингами в обоих проектах соседствуют с явственно меркантилистскими. Оба нацелены на привязку молодежи к территории, пополнение населения в пустеющих регионах, создание защитного «геополитического» пояса в периферийных зонах страны. Так, федеральные университеты на востоке и севере РФ создаются в регионах с несоразмерно низкой плотностью населения и, очевидно, выполняют функцию демографических хабов.

Источник карты РФ: Алексей Глушков, ru.wikipedia

Тогда как университетам в более густонаселенных южных регионах и в Калининграде отведена роль приграничных форпостов. Во всех трех примерах неомеркантилистское наваждение «национальной безопасностью» увязывается с неолиберальной инвестицией в «привлекательность» регионов. Той же двойственностью отмечена вся карьера бизнесмена от патриотической пропаганды Мединского. Его приход в правительство вовсе не отменяет неолиберального прессинга в образовании и культуре, а лишь усиливает таковой, дополняя показатели эффективности патриотизмом и моралью.

По мере восхождения «патриотических» кадров в правительстве с 2012 года атаки против всех видов самоуправления и самоорганизации постепенно расстраивают прежнее равновесие. К концу 2010-х в государственном секторе упразднен базовый компромисс между интернационалистами и изоляционистами, который позволял не принимать всерьез агрессивные выкрики последних, учитывая их явственно сервисную функцию в российском государственном капитализме. Утверждение претензий на «исконно русские» территории силой оружия в 2022 году показывает, как суверенный изоляционизм эмансипируется от сервисной функции и обретает собственную агентность.

Неомеркантилизм в ответ на кризис: ловушка 2008-го

Если 2012 год — поворотный в российской политической истории, как локализовать такую же точку в экономической хронологии? Чтобы ее нащупать, необходимо перевести исторические признаки меркантилизма в показатели текущей экономической политики. Удачное определение меркантилизма дает К.-Д. Эшодмезон: «Суверен, чья власть покоится на золоте и прибавлении его налогами, должен опираться на торговый класс и способствовать промышленному и коммерческому процветанию нации, чтобы положительное сальдо торгового баланса обеспечивало ввоз драгоценных металлов». Следуя ему, нам нужно обратить внимание на динамику национального золотого запаса, торгового баланса и внешнего государственного долга РФ.

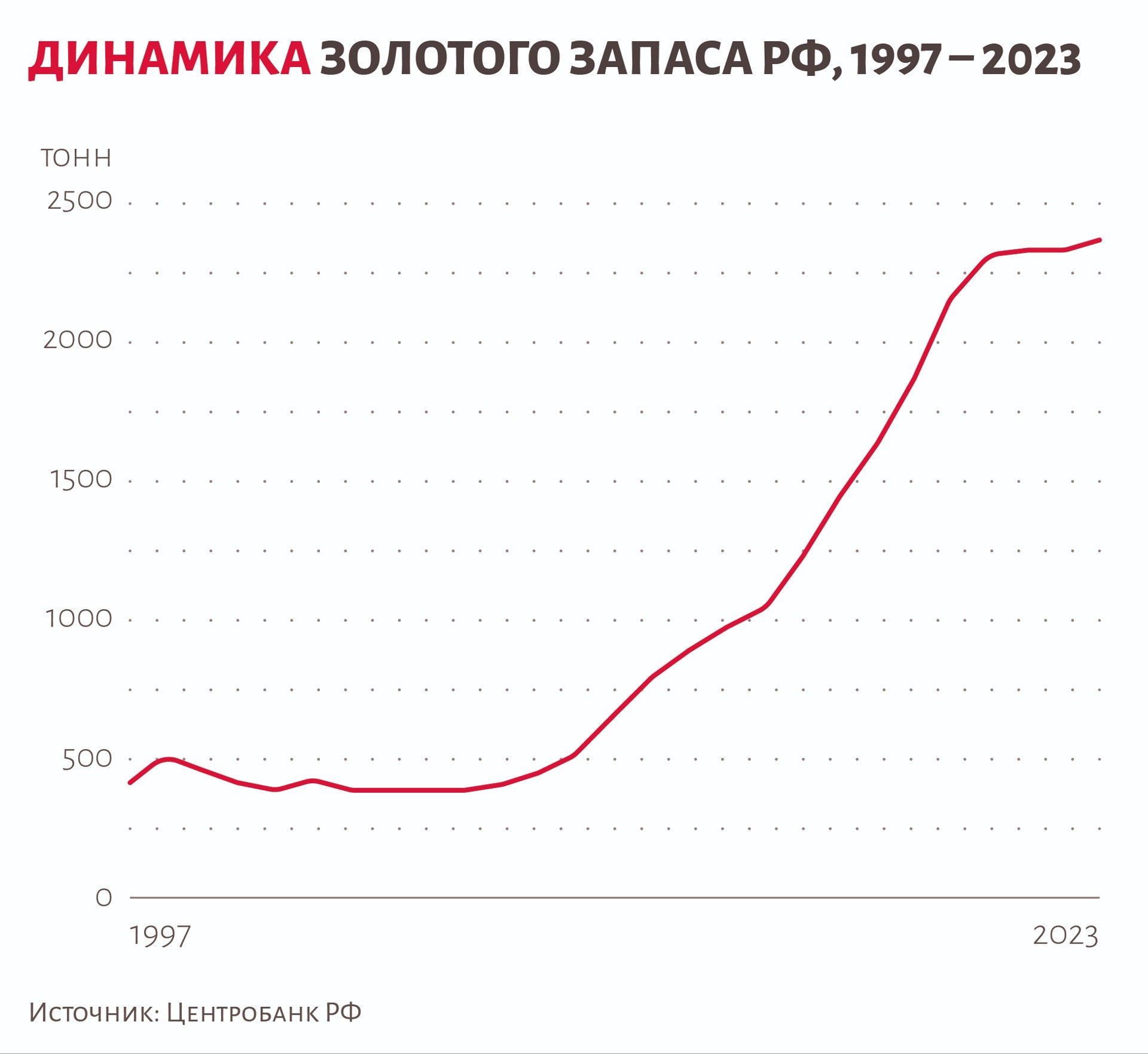

Золото — фетиш эпохи первоначального накопления и денежный стандарт, возврат к которому в последний раз всерьез обсуждался после финансового кризиса 2008 года. В системе международного обмена такой возврат был признан бесперспективным, и во многих развитых экономиках золотой запас с тех пор даже незначительно уменьшился. В противоположность тому золотой запас РФ, как и суверенный Фонд национального благосостояния, ощутимо тяжелел. В сравнении с предкризисным 2007 годом вес золотых слитков в хранилищах Банка России за 15 лет вырос почти в шесть раз.

Как и приведенные выше примеры из других отраслевых политик, этот отмечен характерной двойственностью. Архитектором суверенной конструкции российской экономики стал не тайно окопавшийся в правительстве изоляционист, а ключевой либеральный стратег Алексей Кудрин.

Важно отметить, что столь значительный рост суверенных фондов становится ответом российского правительства на глобальный кризис 2008 года, а не на международные экономические санкции, введенные в 2014 году и лишь ускорившие этот сдвиг. При этом если запас металлического золота достигает пика к 2023 году, он близок к максимуму уже в ковидный 2020-й, когда резко меняется ритм и стиль коммуникации Владимира Путина, уходящего в глубокую суверенную самоизоляцию. То есть укрепление изоляционистской идеологии в государственной и экспертной средах следует за суверенизацией финансов, включая монтаж замкнутой платежной системы «Мир». Не суд над Pussy Riot, не криминализация ЛГБТ и не уголовное дело против Алексея Навального подталкивают Банк России к заполнению своих подвалов. Именно избыток золота, этого «сверхнадежного» и инертного ресурса экономической безопасности, предвосхищает политическую реакцию, опрокинутую в гражданское поле и государственное управление.

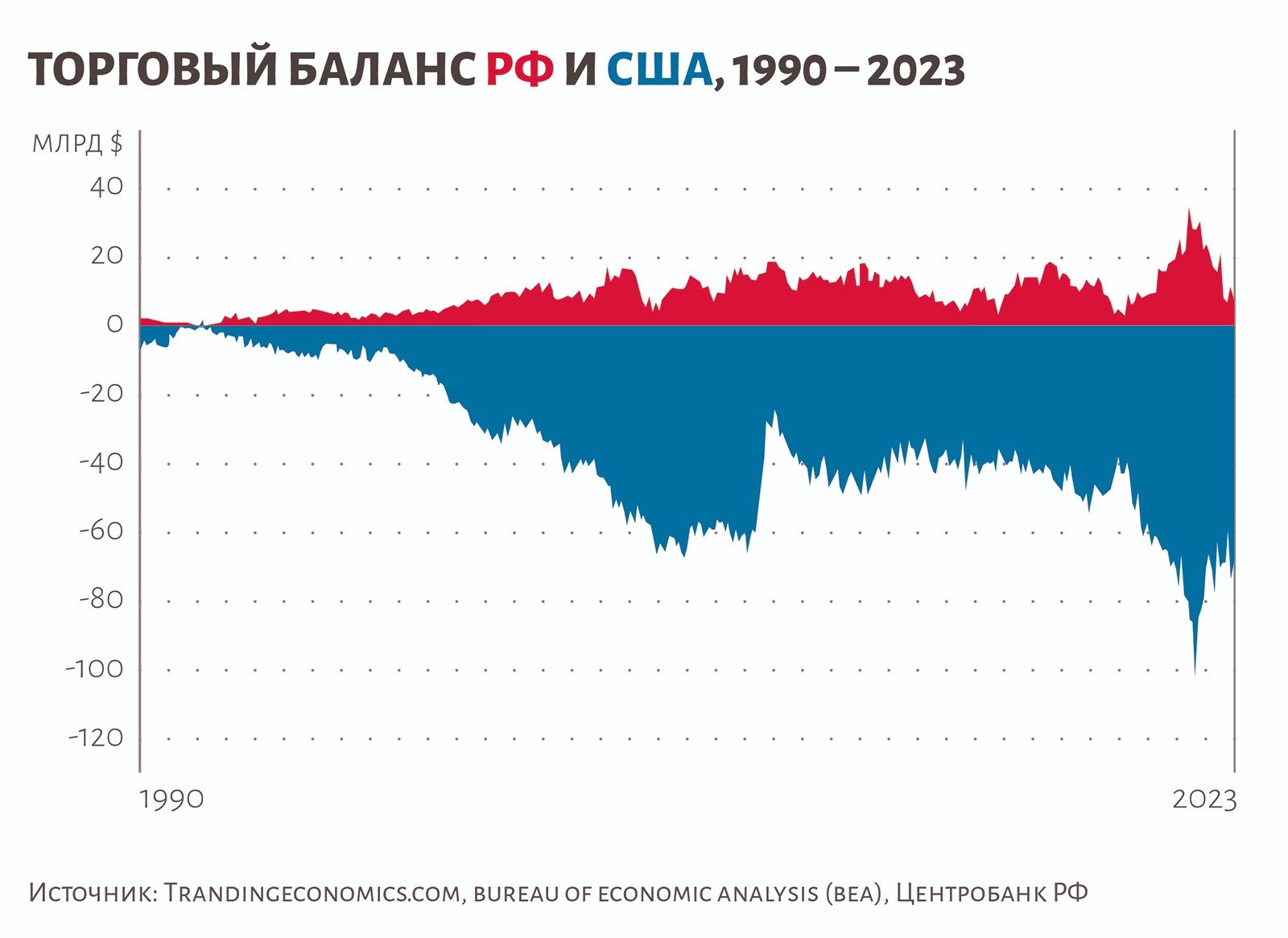

Следующий показатель, основная ставка меркантилизма — это профицит торгового баланса, то есть преобладание экспорта над импортом. Такое преобладание характерно для российской экономики уже в 1990-е годы и растет с 2000-х, в первую очередь за счет экспорта нефти и газа (красным цветом на графике).

В 2022 году торговый баланс достигает пика в абсолютных показателях, несмотря на ужесточение международных санкций. Тем самым военная операция становится продолжением меркантилистской политики иными средствами, наследуя в этом эффекту западноевропейских колониальных завоеваний XVII–XIX веков.

Как и в случае с золотым стандартом, экономическая автономия, которая опирается на торговый профицит, не единственно возможная модель. Она контрастирует с растущим дефицитом торгового баланса США за тот же период (синим цветом на графике), который не лишает страну автономии, но отражает ее господствующее положение в системе свободной торговли.

В этом смысле российская и североамериканская стратегии экономической автономии зеркально противоположны. Единственное, чего при этом не следует упускать из виду: американский золотой запас тяжелее российского в три с половиной раза, сохраняя мировое первенство среди национальных.

Наконец, сокращение государственного внешнего долга служит еще одним средством обеспечить экономический суверенитет. В 2000-е правительство ставит цель погасить советский внешний долг, достигнув ее к середине 2010-х. Уже выплата долга европейским кредиторам в 2006-м ощутимо снижает этот показатель.

А с 2014 года даже бюджетные расходы на Крым и Донбасс в значительной мере обеспечиваются внутренним перераспределением, включая заморозку накопительной части наших пенсионных сбережений.

Эффективность и суверенитет: переломный 2017-й

Итак, «патриотические» перестановки 2010-х в управленческом корпусе закрепляют и усиливают «суверенные» сдвиги, заложенные кризисным экономическим менеджментом в конце предшествующего десятилетия. Как это сказывается на административных процессах? Я уже показал, какой парадоксальный сплав образуют неолиберальная и неомеркантилистская тенденции в одних и тех же государственных проектах, пока к концу 2010-х прежняя амальгама не меняет оттенка. Это в полной мере относится к центральному объекту неолиберальных реформ — государственной службе, постепенно, в течение 20 лет преобразуемой в рынок услуг. И центром этого центра остается рынок образования.

Пик неолиберальной тенденции приходится здесь не на 2003 год, когда РФ ратифицирует Болонскую конвенцию, а на рубеж 2000-х и 2010-х, когда правительство завершает коммерциализацию бюджетной сферы. Ее апогей, Федеральный закон № 83 (2010), обязывает государственные учреждения к конкуренции за бюджетное финансирование и участию в рынке платных услуг.

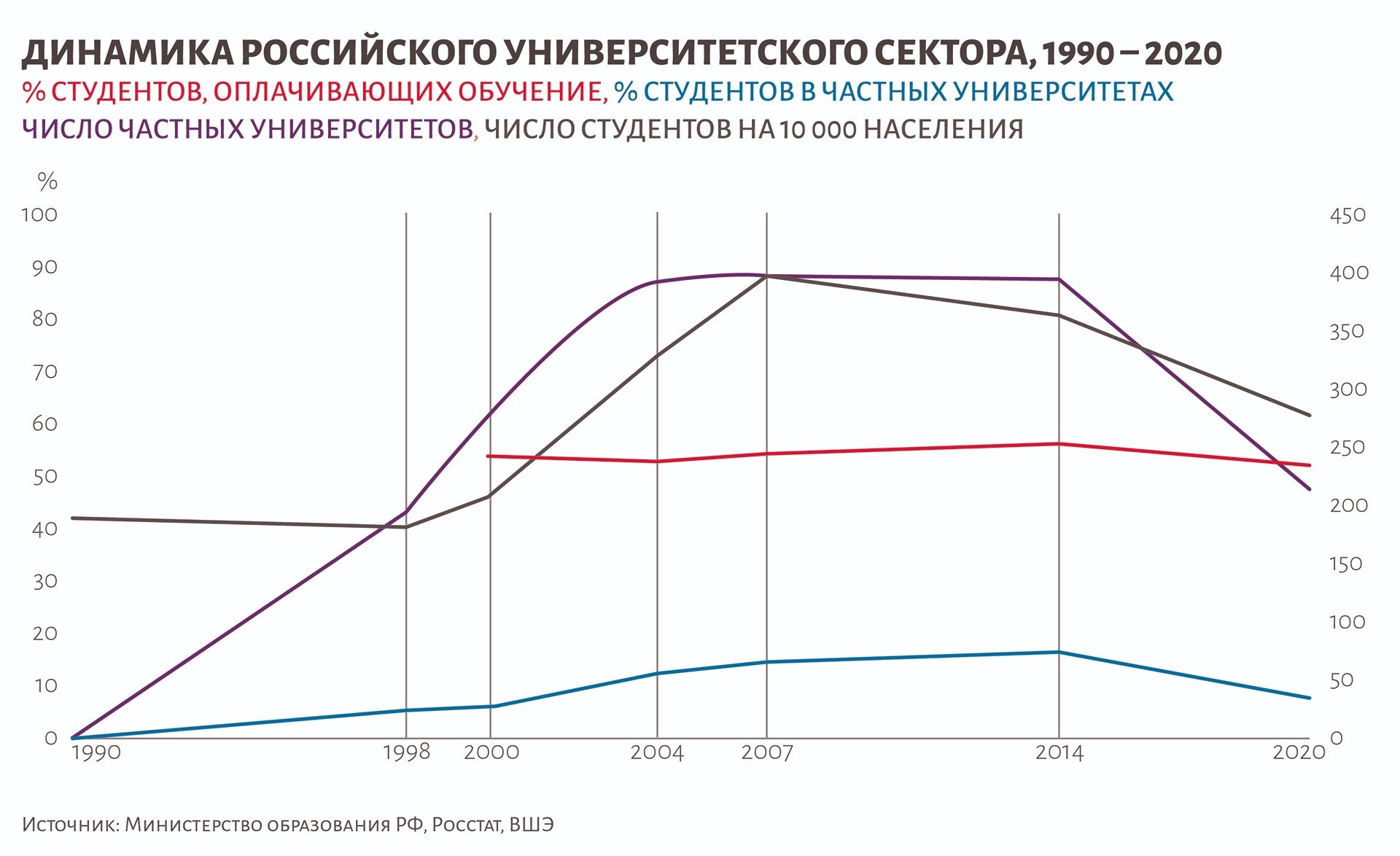

В вузовском секторе растет число частных учреждений (фиолетовая линия, правая ось привязки) и их студентов (синяя линия, левая ось привязки). Университеты ветвятся региональными филиалами: в 2007 году их 1702 у 662 государственных вузов и 378 у 409 частных. К середине 2010-х максимальный процент первокурсников поступает на платные отделения (красная линия, левая ось привязки).

Смена фаз происходит в конце десятилетия. Консервативное правительство решительно «обрезает ветви», сократив частный вузовский сектор и произведя укрупнения в государственном. К 2020 году у оставшихся 497 государственных и 213 частных университетов в общей сложности 554 филиала. Высшее образование приобретает отчетливый национальный и моральный акцент по мере растущего контроля за публичной активностью преподавателей и непродления контрактов как с «неэффективными» (в неолиберальном ключе), так и с «нелояльными» сотрудниками (в логике изоляционизма). Вводятся обязательные курсы «духовно-нравственного воспитания», перестает быть чистой формальностью кураторская (внеучебная) работа преподавателей со студентами.

Парадокс состоит в том, что при определении сроков контракта и в вознаграждении труда преподавателей все большую роль играют неолиберальные показатели производительности — KPI, включая публикационную активность и объем привлеченных по грантам средств. Иначе говоря, «патриотический» тренд, негласно заложенный в рабочие часы и базовые условия найма, не отменяет, а усиливает растущие требования производительности. Кроме того, с сокращением частного сектора почти не меняется доля первокурсников, поступающих на платные отделения (красная линия на графике). Это означает, что, безотносительно к «международной» или «патриотической» фазе, коммерциализация захватывает прежде всего государственный сектор, где более половины студентов и их семей полностью возмещают вузам расходы на обучение.

Чередование неолиберальной тенденции (эффективность любой ценой) и неомеркантилистской (обеспечение государственного суверенитета) прослеживается и в структуре государственного аппарата.

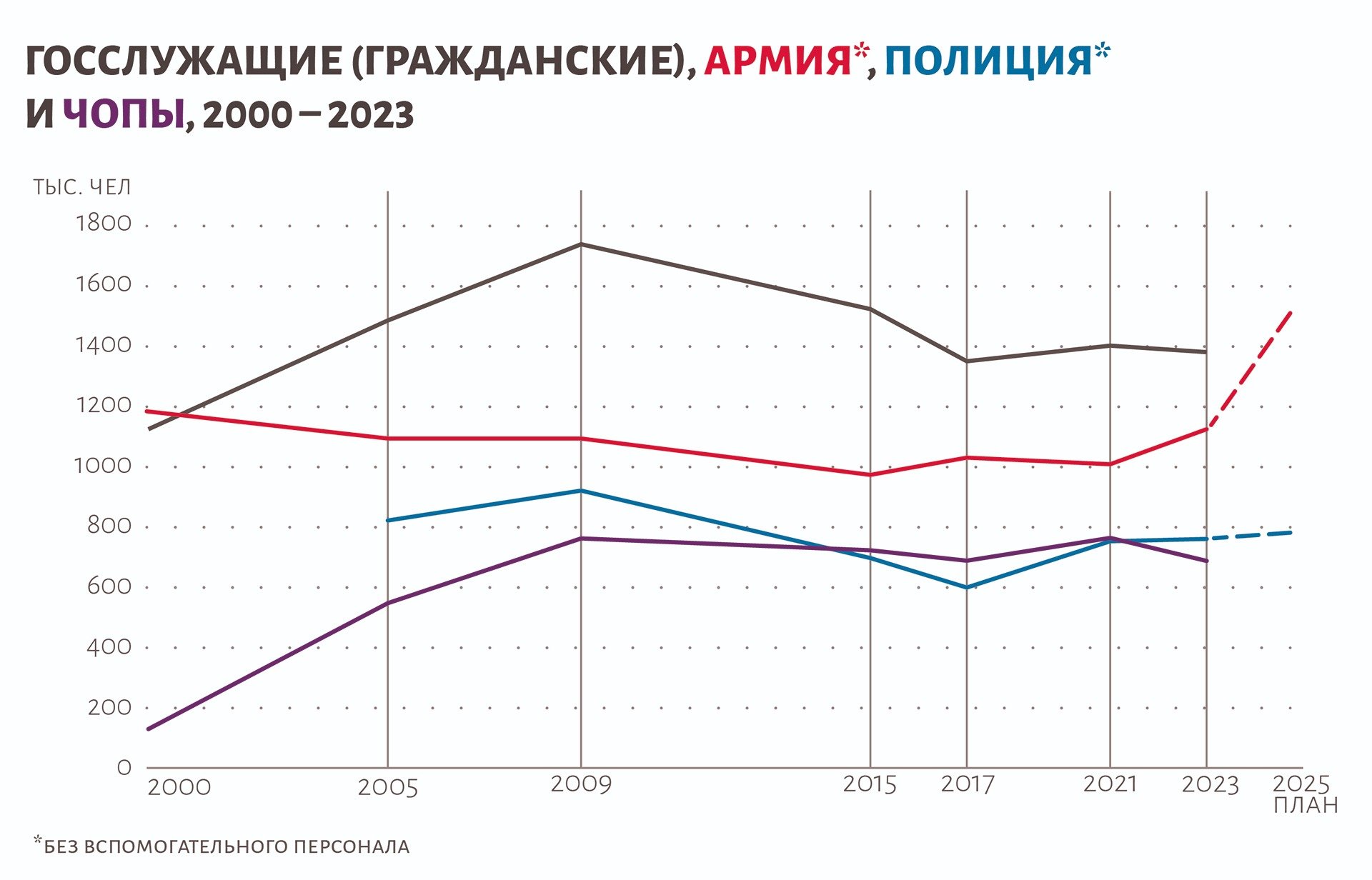

До середины 2010-х неолиберальные реформы во имя эффективности и снижения нерентабельных бюджетных трат сокращают ряды гражданских государственных служащих (серая линия на графике), армии (красная линия) и полиции (синяя линия). (При расчете численности полиции и армии, по разным источникам, учитывались только штатные сотрудники, исключая технический, обслуживающий и иной вспомогательный персонал.) То есть вопреки стереотипам правительства Путина и Медведева пытаются экономить на цене управления, включая его репрессивные компоненты. Самой запоминающейся здесь, вероятно, остается реформа МВД 2010–2012 годов, с переименованием службы, массовой переаттестацией и сокращением сотрудников. Не менее важным, пускай и не столь заметным движением к неолиберальной модели, становится введение в 2014 году системы денежных штрафов на госслужбе за несвоевременное и недобросовестное исполнение должностных обязанностей.

Административный переворот начинается в 2017-м. Ряды полиции, а затем и армии снова пополняются, в противоположность гражданскому корпусу. Суверенные функции государственного аппарата насилия, прежде сокращавшегося под лозунгами эффективности, укрепляются по мере роста репрессий оппонентов, сдерживания социального протеста и, наконец, начала СВО. Плановый рост к 2025 году лишь подтверждает этот сдвиг.

При этом государственное использование насилия уже немыслимо без управления частным. В этом смысле важен еще один, на первый взгляд внешний, показатель: рынок силовых услуг. Фиолетовая линия (на графике) дает представление о лицензированных сотрудниках ЧОПов, число которых стабилизируется уже к концу 2000-х. С началом «патриотической» фазы к этому показателю следует плюсовать наемников частных армий, таких как пригожинский «Вагнер», которые не учтены статистикой из-за их нелегального статуса.

К середине 2010-х годов только чоповцы по численности соразмерны с полицией, внося вклад в общую милитаризацию повседневной жизни российских городов, в особенности крупных.

В конечном счете нововведения обоих периодов в российской политике — и интеграции, и изоляции — направлены к одной и главной цели: подстегнуть рост продуктивности. Дают ли искомый эффект сперва сокращение бюрократического аппарата, монетизация услуг и подстегивание правительством конкуренции (зачастую весьма жесткое), а затем суверенное использование аппаратов насилия? Очевидно, не столь ощутимый, если вообще какой бы то ни было. Об этом ярко свидетельствует один из ключевых показателей развития экономики — производительность труда. До конца 2000-х, и в особенности до мирового финансового кризиса 2008 года, производительность растет быстрее. В следующем десятилетии, по мере коммерциализации государственного сектора и одновременной суверенизации экономики, рост замедляется, несмотря на высокие показатели ВВП. В странах Евросоюза в среднем рост в тот же период более выражен. В российской «патриотической» фазе с 2014-го он замедляется еще заметнее, при растущих поступлениях в национальный бюджет.

На вопрос «Почему?» первый ответ: из-за рентного характера российской экономики. Действительно, механика ренты мешает долговременному развитию, способствуя сверхконцентрации доходов и блокируя инвестиции в труд. Но и это объяснение не исчерпывающее. Чтобы лучше понимать устройство режима, который распоряжается нашими жизнями, важно умение читать его показатели, которое не ограничивается узкотехническими рамками и не разменивается на броские метафоры девяностых. Обойти стереотипные ловушки «исключительности» российского случая помогает обращение к широкому и эвристичному контексту политической экономии. Анализ неолиберальной и неомеркантилистской тенденций в государственном управлении позволяет яснее определить истоки проблемы и всерьез обсуждать будущее страны.

Александр Бикбов