Писатель Денис Драгунский. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Денис Драгунский — писатель и журналист, сын Виктора Драгунского, создателя «Денискиных рассказов». Их слава и всенародная любовь долго мешали их прототипу выйти из тени своего литературного двойника. В конце концов автор романа «Дело принципа», книг «Вид с метромоста», «Каменное сердце», «Окна во двор», «Отнимать и подглядывать», «Мальчик, дяденька и я», «Взрослые люди», «Пять минут прощания» и других вступил в диалог с персонажем в недавно вышедшем романе «Подлинная жизнь Дениса Кораблёва». В этом автобиографическом повествовании писатель не сбивает романтический флер со знаменитого героя, он просто показывает себя и других такими, какими видит их через призму собственных воспоминаний, рассказов родителей и друзей (от выдающихся писателей до одноклассников). Роман — увлекательный экскурс в жизнь Москвы второй половины ХХ века, в котором сплетены беспощадная наблюдательность и метафизика, обескураживающая искренность и ироничность, предельная четкость выражения и скупость средств. Эти присущие авторскому стилю черты на полную мощь проявились и в сборнике его новых рассказов, три из которых мы сегодня предлагаем читателям.

Обложка книги «Двоюродная жизнь»

Двадцать пятый номер

Первая книга прозы у меня вышла в мае 2009 года. В декабре 2023-го выходит двадцать пятая — юбилей своего рода. Двадцать пятая «номерная», как говорят рок-музыканты, то есть не считая переизданий.

Новый сборник называется «Двоюродная жизнь». Так озаглавлен рассказ о том, как овдовевшая богатая дама искренне, но безуспешно пытается помочь своей простецкой кузине и ее дочери.

В книге много рассказов парадоксальных и резких, с непременной неожиданной развязкой, как и положено в классической новелле.

Все они — о любви. О культовом философе, который платонически влюбился в учительницу из провинции («Что такое философия»). О слабовольном пареньке, который всю жизнь мечтал отомстить за свои поруганные чувства («Зассыка»). О фантазиях преуспевающей банковской служащей («Атмосфера»). О девушке, которая готова пойти в тюрьму, только бы не признаться, что мама была права («Незнакомый мужчина»). О диверсанте, который спасает любимую, но не получает заслуженной любви («Мы простимся на мосту»), и еще три десятка новелл. Кроме того, в сборнике — эссе о литературе, подслушанные разговоры, диалоги о счастье, ресторанные хроники, семейные сцены, пародии, фантастические интервью, а также длинный рассказ «После тела» — весьма дерзкая версия толстовского «После бала», насыщенная плотью, кровью, бесстыдно обнаженной эротикой и многочисленными явными и скрытыми цитатами из Льва Николаевича. Завершает книгу повесть «Третий роман писателя Абрикосова» — о не слишком талантливом литераторе и его гениальной ученице.

Меня все время спрашивают: «Почему в ваших книгах все персонажи — то слабаки, то пошляки, а то и вовсе негодяи? Почему у вас нет положительного героя?» Отвечаю: «Положительные герои у меня есть, их очень много. Это — вы, мои умные и добрые читатели! Вы, которые способны понять и пожалеть запутавшихся в жизни персонажей моих книг».

Легкая девочка

— Мама! — вдруг позвала Юля из своей комнаты. — Ты где?

Наталья Сергеевна замерла и приоткрыла рот. Потом прикусила губу. Не сказать, чтобы задохнулась. Но сердце забилось, и шея вспотела, сзади. Она вытерла испарину ладонью. Слава тебе, господи. Наконец. Шесть лет прошло. Девочка первый раз произнесла это слово.

Какое счастье.

А как ужасно все начиналось!

Они с Дмитрием Васильевичем чуть не развелись из-за этого. Нет, вы представляете себе: муж вдруг заявляет жене, что у него есть дочь. Побочная, извините за выражение. Девяти лет. Зовут Юля. Говорит, что он ее признал, дал свою фамилию. И что он все это время тайком ей помогал. То есть маме ее помогал, на самом-то деле. Маму зовут, конечно же, Кристина. «Конечно» — это с горькой иронией произнесла в уме Наталья Сергеевна; хотя что такого в имени Кристина? Да ничего; а все равно: она просто Наталья, а там этакая вся из себя, ах, Кри-стиии-на.

Правда, муж клялся и божился, что с этой Кристиной он не общается, и дочку последний раз видел два года назад. Он вообще сомневается, что девочка знает, кто ее папа.

— Ну и всё, — сказала Наталья Сергеевна и махнула рукой.

Но это было еще не всё.

Кристина собралась за границу, устроилась на хорошую работу, и с потрясающей непринужденностью попросила Дмитрия Васильевича взять девочку себе. В свою семью. Тем более что у них с Натальей Сергеевной детей не было.

Наглость, конечно, несусветная. Замешанная на моральном шантаже: «а иначе я твою дочь отдам в интернат». В детский приют, проще говоря. Потому что своих родственников у этой Кристины не было. Или были где-то на Хренуткином Хуторе, и она с ними дела иметь не желала. Да и вообще: отдать московскую девочку троюродной тете на Хренуткин Хутор — лучше уж в детский приют.

Наталья Сергеевна думала ровно десять минут. В полной тишине. Потому что было без десяти семь.

Когда на телевизоре выскочили цифры «19.00», она встала с кресла и сказала:

— Берем.

Дмитрий Васильевич поцеловал жену и радостно сказал, что Юля — по словам Кристины, ее матери — очень легкая девочка.

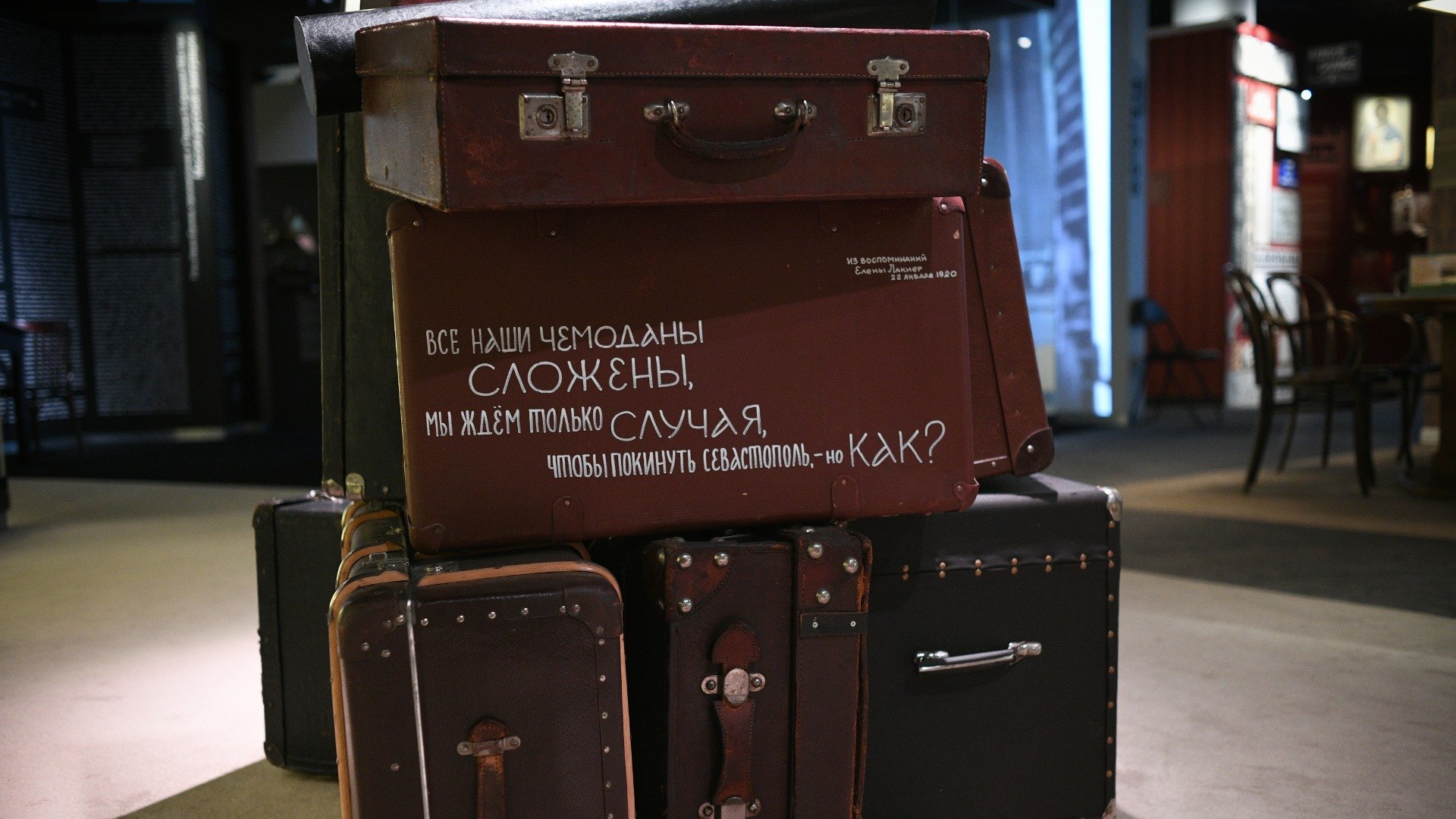

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Да, правда.

Ни капризов, ни скандалов, ни требований, ни слез. И в школе порядок — со всеми в классе дружит, учится хорошо. Сидит за столом, подперев головку худыми кулачками, и учебник читает. Вилку держит правильно. Спит ручки под щечку. Даже когда пошел переходный возраст — двенадцать, тринадцать, четырнадцать — такая же вежливая. Дмитрия Васильевича называла папой, а Наталью Сергеевну — никак. Исхитрялась, чтоб без обращения. «Простите… А вот можно… Видите ли… Как вы думаете…» и все такое. И строго на «вы».

Наталья Сергеевна не давила на девочку в этом смысле. Просто старалась быть с ней еще ласковее, еще мягче и роднее.

Потому что буквально через два-три месяца после того, как Юля переехала к ним, Наталья Сергеевна полюбила ее. Эом специально звонила в дверь, чтоб услышать легкий топот по коридору, и была счастлива. Она ждала, что все получится само.

Вот оно и получилось.

В пятнадцать лет Юля первый раз, так легко, естественно и просто, как будто говорила это слово по сто раз в день, позвала из своей комнаты:

— Мама! Ты где?

— На кухне! — отозвалась Наталья Сергеевна из кухни. — Иду, доченька.

— Что ты, что ты, это я к тебе иду…

Ах, этот милый невесомый топот почти детских ножек, обутых в тонкие домашние балетки! Юля вбежала, обняла Наталью Сергеевну, посмотрела ей в глаза и сказала:

— Мама! Я получила письмо от… От Кристины Михайловны.

В смысле, от бывшей мамы. Ну, в смысле настоящей. Ой, нет. То есть биологической… Прости, запуталась…

Уселась на табурет и рассказала, что

«мама Кристина» в Германии устроила себе личную жизнь. Вышла замуж за очень крутого дядю. Его должны избрать депутатом в региональную, эту, типа, думу. Ландтаг, вот! А там журналисты. Они уже пронюхали, что его жена — то есть «мама Кристина» — оставила дочь в ужасной-опасной России. Это плохо для репутации перед выборами.

— А что в России так ужасно-опасно? — как-то некстати спросила Наталья Сергеевна.

— Да все понятно! — махнула рукой Юля. — В общем, надо, чтоб я была с ними.

— Непонятно вот что, — еще нелепее спросила Наталья Сергеевна. — Ты хочешь туда, чтобы выручить нового мужа матери? Или тебе самой очень хочется? Типа, новая жизнь, да? — подсказала она.

Юля молчала долго. Наверное, минуту или две.

На кухонном таймере было 18.58. Выскочило 19.00.

— Я так тебе благодарна, мама! — чуть не заплакала Юля. —

За всё, за всё!

Наталья Сергеевна собралась было сказать, что благодарность бывает не на словах, а на деле, но подумала: «Чего же я хочу? Чтоб девочка в отплату за шесть лет любви и заботы отказалась от новой жизни в новой стране? От прекрасной, интересной и легкой, как ей сейчас мечтается, жизни. Зачем?»

Поэтому она только спросила:

— А папа знает?

— Да, — сказала Юля. — Он мне оформил разрешение, сделал паспорт и купил билет.

— Дай я тебя поцелую.

— Мама! — Юля обняла и тоже расцеловала Наталью Сергеевну.

Наталья Сергеевна ощутила ее горячую щеку и подумала, что все-таки надо развестись с Дмитрием Васильевичем. Поскорее. Несмотря на двадцать три года совместной жизни. Но разве это жизнь, когда всё — так?

Фото: ITAR-TASS

Мира и Мура

Когда-то здесь — между станцией метро и трамвайным кругом — был небольшой рынок. Несколько тесных рядов — палатки, киоски, стекляшки, и просто прилавки, сверху покрытые то фанерными козырьками, то полосатой парусиной, то кусками пластика на металлических рейках. Овощи, фрукты, мясо, молоко — но и всякие хозяйственные мелочи тоже. Лампочки, например.

Он как раз покупал лампочки. Даже не покупал, а выбирал. Рассматривал, что там выставлено на полках за спиной у продавца.

— Мура! — услышал он.

Обернулся.

Сзади стояла женщина — его возраста, то есть сильно за сорок. Честнее сказать — к пятидесяти. Смотрела на него пристально, будто стыдясь спросить — «узнал?».

Узнал.

— Мира? — спросил на всякий случай. Она кивнула, он протянул к ней руки, взял ее за плечи, придвинул к себе, легонько обнял.

Она засмеялась, обнимая его в ответ:

— Что, сильно повзрослела?

— Не сильней, чем я.

Она чмокнула его в щеку. Он ее — тоже. Астматический запах духов. Отступил на полшага. Посмотрел на нее быстро, но внимательно. Да, повзрослела. Обдергалась, извините. Он тоже не помолодел, и тоже не в «Бриони».

Но не в том дело, господи!

Он вдруг почувствовал мороз на щеках. Вспомнил, как они ездили компанией на дачу к однокурснику Василькову — у того родители в командировке. Зима. Скрипучий искрящийся снег. Огромный дом. Камин. Много комнат. Луна в окне второго этажа. Верхушки елок. Картинка! И гадчайшее чувство одиночества, брошенности, ненужности.

Мура и Мира.

Он — Саша Муромцев. Красивая фамилия, кстати. Никакого отношения к знаменитому дворянскому клану — но все равно приятно. Кстати говоря, Мурой его прозвала она. Почему? Да так. Когда впервые познакомились, на первом курсе. «Я Мира, а ты будешь Мура! Мира и Мура, а?» То есть сразу как будто пристегнула к себе.

Мира Захарова. Почему Мира? Нет, не еврейка. Папа так назвал. Профессиональный советский «борец за мир». Но не из Комитета защиты мира, что на проспекте Мира — забирай выше, из Всемирного совета мира… Сначала Вена, потом Хельсинки. Всякие Пикассо, Арагоны и прочие Жолио-Кюри. Мира родилась где-то там, и прожила в Европе чуть ли не десять лет.

— Ну, что ты, как ты? — спросил он.

— Пригласил бы девушку в кафе! — ответила она.

Там рядом была «Шоколадница».

Сели.

— А ты как?

— Нормально, — сказал Мура. — Жена-дети. Живу тут недалеко. Вот, вышел пройтись. Замдиректора издательства. Небольшое, но нам с ребятами хватает. Плюс разные совместные проекты.

— Отлично! — сказала Мира. — А я как раз перевожу!

— О! — Мура бодро поднял брови. — Романы? Или нон-фикшн? С какого?

— С немецкого и финского. Романы тоже, в том числе.

— Хорошо. Ты лучше о себе расскажи.

Она рассказала. Хотя могла бы и не рассказывать, Мура все и так увидел, по ее плащу, сумочке, ногтям и особенно — по туфлям. И еще — по удушливому парфюму. «Не увидел, а учуял», — в уме произнес он.

Итак, был муж — она нарочно отчетливо произнесла его имя-отчество-фамилию, чтоб Мура понял, что это не Коля Бахарев, к которому она от него убежала на глазах всей компании, в новогоднюю ночь, на даче у Василькова. Добавила, что Коля Бахарев пропал в конце девяностых. «Кажется, — она прищурилась, — пропал от слова «совсем», ты меня понял?» Мура понял. Она продолжала. Папа давно умер. Мама тоже. Много лет был муж, есть дочка, которая уже выросла; мужа выгнала, потому что полная бестолочь, хотя поначалу папа его одобрил: перспективный молодой человек. «Бездельник, почти что альфонс, и даже хуже, чем сволочь, потому что придраться не к чему», — зло улыбнулась Мира.

— Эх! — сказал Мура и тоже хотел улыбнуться, но не сумел, только губы дрогнули.

На секунду забылись все годы, и вся жизнь куда-то ушла из памяти, и захотелось обнять Миру — но не так, как полчаса назад, осторожно за плечи, а как следует, сильно прижать ее к себе, поцеловать и прошептать: «все будет хорошо», и сделать так, чтоб у нее — и у него с ней — все на самом деле стало хорошо.

Фото: ITAR-TASS

Да, это мелькнуло буквально на секунду — он ничего не сказал, даже не вздохнул, не пошевелил рукой ни на миллиметр, но Мира будто почувствовала его смятение, и вдруг, ни с того ни с сего, как бы с чистого листа начиная, спросила:

— Скажи, а ты правда меня любил?

— О, как я тебя любил…

— Да. Я знала.

— Ну вот видишь! — Мура слегка развел руками и наконец улыбнулся.

Улыбнулся добродушно, дружески и чуть-чуть покровительственно. Так улыбается друг юности, который выбился в большие начальники, и вот случайно встретил своего оголодавшего однокурсника, выслушал его невзгоды и, кажется, готов предложить ему помощь.

Мира поймала эту улыбку и сказала:

— Разумеется… — и замолчала.

Он вдруг снова почувствовал зиму, ночь и загородный мороз — хотя сейчас был теплый сентябрь, пять часов дня самое позднее.

Они ехали на Новый год к Василькову, обоим было ясно и понятно, что должно случиться в эту ночь — они специально решили, что все у них начнется с первого января, с первого дня нового года. Боже, как сияли ее глаза, сбоку подсвеченные луной, как бы насквозь пронизанные серебряно-синим светом ночи, когда они вышли из маршрутки и шагали, нагруженные сумками с вином и закусками, по улочкам дачного поселка, и во всех окнах переливались огни новогодних елок, и кто-то весело перекрикивался с соседями, с крыльца на крыльцо, и мороз щипал щеки. На даче Васильков сразу выдал Муре стопку простынок, наволочек и пледов, и указал комнату на втором этаже.

А потом приехал Коля Бахарев. Высокий, пошловато красивый, в просторном узорчатом свитере — и Мура, потом сто раз вспоминая эту ужасную новогоднюю ночь, никак не мог найти этот момент, когда Мира вот только что была с ним, и хохотала, и прижималась плечом — и вдруг она стоит у окна с Колей Бахаревым, смотрит на него снизу вверх, теми же сияющими, луной подсвеченными глазами, смотрит робко и радостно, преданно и покорно, и пальцем водит по его свитеру. Водит своим драгоценным, теплым, с ласковым ноготком пальчиком, который Мура еще два часа назад сжимал и гладил, когда они ехали в маршрутке, и тайком целовал, и облизывал, поднеся ее руку к губам, и косился на ее взгляд, сияющий в темноте, и это сияние было ему — а теперь, значит, все? Почему? За что?

Нет, он не хотел отступаться. Были танцы, был чай с тортом, и он пытался ее вернуть, обнять, хотя бы поговорить, но она выскальзывала из объятий, ускользала от вопросов, а счастливый соперник все время то курил на крыльце, то заваливался на диван подремать — впрочем, Мура и не собирался бить ему морду, потому что он тут ни при чем, это Мира сама так решила и поступила…

Ужасное, унизительное чувство — вдруг стать неприятным, нежеланным, назойливым. И ненужная стопка наволочек и простынок на диване. Он уехал, не попрощавшись, еще затемно. А потом Мира спокойно здоровалась с ним на факультете, как будто ничего не было.

Нет, не этой подлой ночи не было — а вообще ничего не было, трех месяцев встреч и провожаний, кино и театров, поцелуев в подъезде, медленного привыкания друг к другу, осторожных прикосновений, расстегиваний сначала одной пуговицы, потом двух, трех… как будто не было никогда.

— Что «разумеется»? — спросил Мура.

— Разумеется, я не имею морального права просить тебя…

Она подняла глаза и посмотрела на него так же, как тогда смотрела на рослого красавца Колю Бахарева — робко и преданно, радостно и покорно.

И с восторгом, с негодованием, с презрением, уверенный, что его никто — в том числе и он сам себя — за это не осудит, он сказал, отчетливо выговаривая каждое слово, да что там слово — каждую букву:

— Разумеется, не имеешь никакого права!

Встал, подошел к стойке, расплатился и вышел, не оглянувшись на нее.

***

Потом этот рыночек у станции метро снесли. Теперь на его месте пустое асфальтовое поле, и туча голубей, которых целыми днями кормят старушки и дети. Голуби густо покрывают асфальт белыми кляксами помета — и эта маленькая площадь иногда пахнет курятником.

Из жизни книголюбов

Я знаю много историй об утерянных и найденных книгах. Писатель Леонид Юзефович рассказал, как его жена Наташа потеряла второй том «Анны Карениной», взятый у соседки — но самое обидное, что это был том из 12-томного собрания сочинений — то есть урон, нанесенный хозяйке, был бы особенно сильным; даже не знаю, с чем сравнить собрание сочинений с недостающим томом. Однако урон нанесен именно «был бы», потому что поэт Алексей Решетов тут же отдал Юзефовичу нужный том со своей книжной полки… Помню чудесный рассказ одной знакомой, как она забыла в электричке драгоценный томик Кафки, но позвонила диспетчеру, он сообщил машинисту, и книгу ей вернули через окно локомотива.

Я сам вспомнил, как мой друг дал мне почитать однотомник Хлебникова 1930-х годов издания; дело было на даче. И вдруг книга исчезла. Я сразу признался другу — вот такая странная неприятность, но подожди, я достану тебе такую же книгу. Через неделю я ее достал-таки, с трудами и немалыми затратами — но что поделаешь… Не точно такую же, но почти! Тоже 1930-х годов, и, кажется, даже еще более редкую. А буквально назавтра на дачу приезжает один наш родственник и говорит: «Вот я у тебя тут книжку взял почитать, держи, возвращаю!» — и отдает мне Хлебникова.

Но вот еще одна история о пропавшем томе собрания сочинений.

* * *

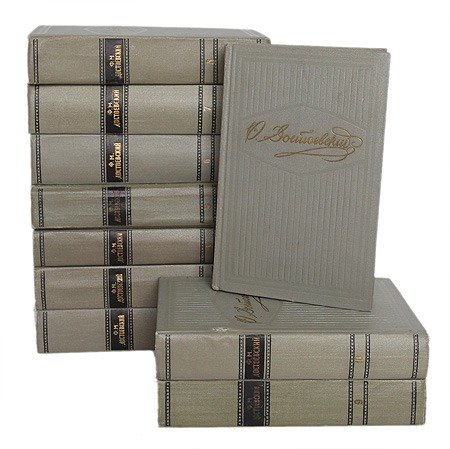

Подруга взяла у меня почитать «Подростка» Достоевского. Это был восьмой том так называемого «серого», или «ермиловского», десятитомного собрания сочинений. Книга толстая, я ее не торопил, но штука в том, что это была не «моя» книга, а «наша», то есть семейная: собрание сочинений Достоевского, среди прочих собраний, стояло в книжном шкафу в гостиной, и я боялся, что отец или мать заметят недостачу — в те годы люди очень ценили свои библиотеки. Так что я придвинул седьмой том к девятому, а спереди поставил статуэтку — фарфорового мальчика с собакой — и стал поторапливать подругу, тем более что прошло уже месяца полтора. Достаточно даже для такого длинного и сумбурного романа.

Подруга сначала три раза забывала взять книгу с собой, идя ко мне на свидание, потом была дико занята, потом уезжала за город, потом принимала кузину из Воронежа, потом тяжело расставалась с любимым человеком, но в конце концов все же призналась: книгу она потеряла.

— Но я тебе ее верну, клянусь! — сказала она со всей серьезностью, и даже взяла меня за руку и сжала мои пальцы, что мне было не так уж приятно, особенно в свете ее рассказов о расставании с «любимым человеком», о котором я узнал внезапно, и был этим, правду сказать, огорчен: я-то думал, что ее любимый человек — это я…

— Клянусь! — повторила она.

— А где ты ее возьмешь? — спросил я, высвобождая пальцы.

— Не вопрос. Запишусь в библиотеку, в абонемент, возьму на дом, а потом скажу, что посеяла. И заплачу штраф, фигню какую-то.

— Нет! — сказал я. — Не годится. Библиотека — это святое.

Я же был настоящим книголюбом. Я не мог посягнуть на общественную читальню.

— Хорошо, — ответила она. — Все равно придется спереть, но ладно, не в библиотеке, раз уж ты такой строгий.

— А где?

— Да боже мой! — засмеялась она. — Куча людей, у которых книги стоят так, для красоты и солидности. Они их все равно не читают. Но дай мне на это дело недели две, а? Дашь?

— На! — сказал я.

Мне не понравился этот разговор, но говорить ей: «ладно, брось, забыли» я тоже не хотел. Это было бы совсем глупо.

Собрание сочинений Достоевского

Через две недели она позвонила вечером и сказала, что через пять минут зайдет.

Раздеваться не стала. Вытащила из сумки сверток — книга была завернута в цветастый платок. Сообщила, что сперла нужный том у своей давней знакомой Марины Морозовой — кажется, я ее мельком когда-то видел, но плохо помнил. Рассказала, что сначала высмотрела Достоевского в шкафу в кабинете ее папаши, а потом — а именно сегодня вечером, прямо вот только что — сумела-таки вытащить книгу, сунуть ее под свитер, в ванной перепрятать в сумку — «и вот я пред тобою, мой милый!».

— Но ты хоть прочитала? — неизвестно зачем спросил я.

— А то! Хорошая книга. Но тяжелая. В обоих смыслах! — она развернула платок, достала восьмой том «серого» Достоевского, положила на приступочку у вешалки, повернулась и убежала.

Я вышел за нею, послушал, как лифт едет вниз, вернулся, взял книгу и понес ее на место. Отодвинул в сторону фарфорового мальчика с собакой, раздвинул седьмой и девятый тома, и вдруг почувствовал, что книга и в самом деле тяжеловата.

Раскрыл ее. Слава богу, в комнате никого не было. В середине книги была вырезана сердцевина страниц по форме пистолета.

И пистолет был на месте. Не Макаров и не ТТ. Что-то иностранное. Я не стал рассматривать. Я захлопнул этот чертов восьмой том и задумался.

Это была пятница, в субботу мы всей семьей ехали на дачу, там я скотчем примотал к книге камень, и в лесу бросил ее в болотце. Хотя камень был лишним. Она бы с пистолетом и так утонула. Восьмого тома я так и не достал, потом, уже после смерти родителей, купил новое собрание сочинений, академическое, бежевое, в тридцати томах. Вот и всё…

Да, чуть не забыл! Подруга рассказала, что папаша этой Марины Морозовой через пару дней вечером сел в машину и уехал, и больше его не видели.