Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

«Империи будущего будут империями разума», — заявил Уинстон Черчилль в 1943 году. Последний премьер-министр Британской империи, он сам являл собой тип политика-интеллектуала, свойственного скорее веку XIX, нежели XX. Бывший журналист, автор не только многотомных воспоминаний, исторических и публицистических книг, но и настоящего художественного романа («Саврола», 1900, — то есть на самой заре карьеры), Черчилль увлекался живописью и экспериментировал в риторике.

Согласно правилам публичной политики, Черчилль, конечно, упрощал свой имидж. Изображал то наглого «бульдога», то степенного «старца», то лихого «авантюриста» — а слабые аргументы, как известно, «усиливал голосом». В нем было и ребячество, и задор, и глупость. Но по сравнению даже с Рузвельтом и Трумэном, не говоря уже о начитанном, но совершенно окаменевшем и затерянном в паутине интриг и жестокости Сталине, Черчилль действительно был мудрецом, лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Тем не менее в прогнозе он ошибся.

Преемник традиции премьеров-интеллектуалов вроде Гладстона-теолога и Дизраэли-беллетриста, в некотором роде — наследник либеральной эпистолярной традиции отцов-основателей США,

Уинстон Черчилль. Фото: википедия

Черчилль надеялся на трансформацию своей любимой Британской империи. И вместо того, чтобы скреплять ее силой и экономикой, он предвидел скрепляющие общечеловеческие «механизмы разума» — того, что мы сегодня бы назвали гуманитарной soft power, мягкой силой.

В научно-техническом смысле он попал в точку. Сегодня вряд ли найдется человек, действительно представляющий себе — в деталях, а не в рамках удобной теоретической модели, — как функционирует любая из современных сверхдержав. Экономические процессы стали слишком сложны даже для специалистов; наука ушла слишком далеко вперед, и фундаментальные исследования ведутся в областях, где вообще неясно, найдется ли какое-либо практическое (рыночное) применение открытиям.

Все очень сложно. И сложность современных империй-сверхдержав обеспечивается, в том числе, невероятно запутанными и продвинутыми финансовыми, техническими, цифровыми системами.

Так что в смысле инструментария — это империи разума.

Но с точки зрения политики — и управления этим инструментарием — все невероятно просто. Если не сказать хуже.

Времена, когда государствами — и империями, и национальными государствами, и другими политическими формами — управляли интеллектуалы-аристократы, монархи и элиты, были страшными, жестокими, несправедливыми. Интерес к античной философии и дебатам о божественной природе человека не мешал начинать бессмысленные и кровавые войны, устраивать колониальные геноциды, цинично закрывать глаза на страдания и собственных народов, не имевших ни голоса, ни политического представительства.

Эмансипация ранее бесправных групп и обретение ими возможности влиять на политический курс — огромное достижение человечества. Этот процесс еще далек от завершения: уровень неравенства в мире все еще огромен, причем это неравенство не «естественное» (то есть сложившееся в результате взаимодействия более-менее паритетных акторов), а априорное — на уровне неравенства стартовых возможностей.

Но вовлечение все новых и новых групп в политический процесс (то, что Збигнев Бжезинский называл «глобальным политическим пробуждением») вкупе со взрывным ростом и развитием информационных технологий, формированием полноценных альтернативных/продолженных реальностей (через гаджеты и интернет), распространяемых и на материально-необеспеченные широкие слои, — влечет за собой ряд новых политических вызовов.

Один из них — радикальное упрощение политического нарратива.

* * *

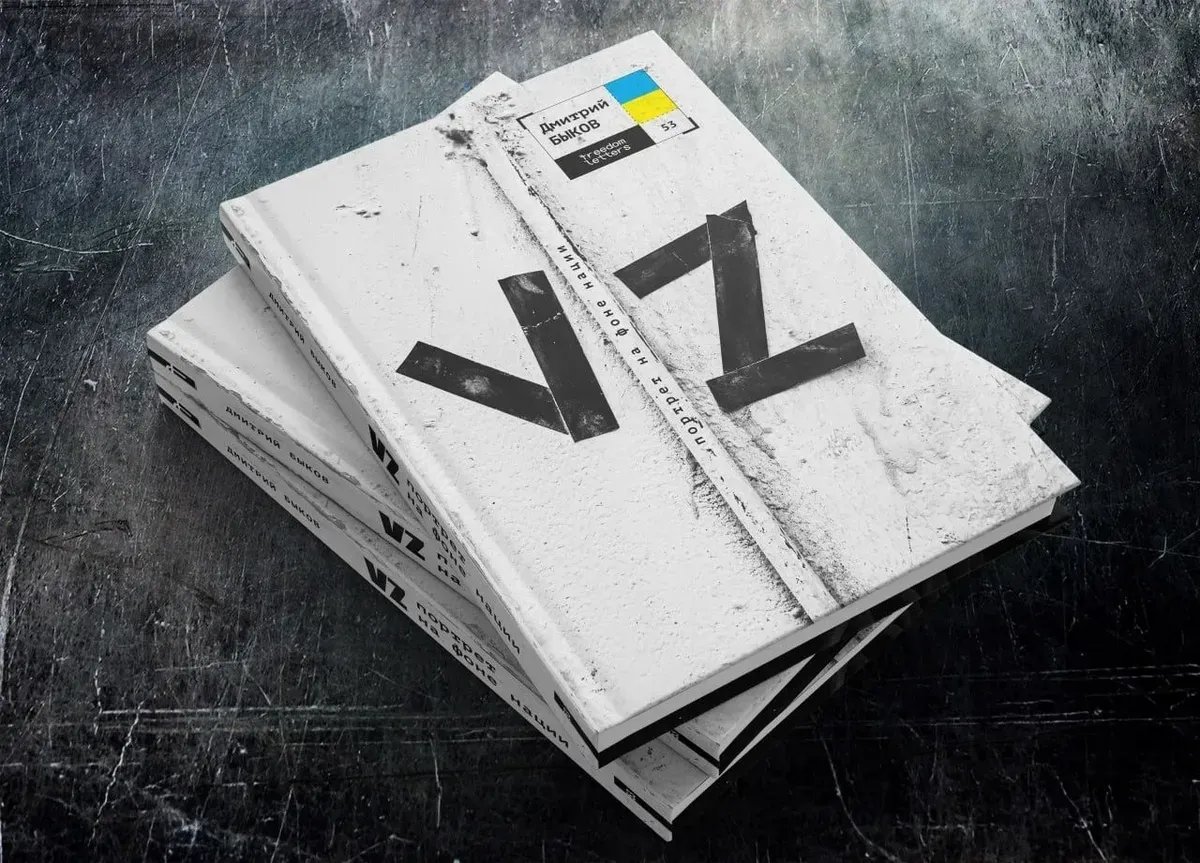

Публицистический роман Дмитрия Быкова* «VZ» заявляет яркую идею: политики нового типа — это «короли-нарраторы», «короли-повествователи». Они не «профессионалы» и могут не разбираться в экономике или промышленности (это слишком сложно, и там нужны узкие спецы) — но зато они выдумывают интересные сюжеты, которые предлагают обществу. В том, что эти новые нарративы больше похожи на сюжеты телевизионных шоу, чем на идеологические системы, как раньше, писатель видит и новый смысл политики, и веяние времени.

Обложка романа Дмитрия Быкова «VZ»

Действительно, пройдя этап профессиональных политиков (который был, к слову, недолгим), мы вернулись назад — в эпоху до профессиональной «нормальной», «скучной» политики, назад в Средние века и Античность — где сыновья Божьи, носители мессианских идей, пламенные революционеры-освободители и прочие чудесные посланцы небес ходят среди нас и указывают нам правильный путь.

Через интернет делать это стало гораздо удобнее.

Нужны только скорость, упрямство в отрицании фактов (которые не ложатся в заявленный сюжет) и умение формулировать. Вдобавок, очень важна простота и доступность нарратива — ведь чем больше людей сможет войти в него (то есть проассоциировать себя с героем нарратива, как в телешоу), тем более успешен он будет.

Это азы пропаганды. Но пропаганда тоже бывает разная.

Обратите внимание, как упростились мейнстримные идеи в политических дискурсах разных стран. Везде, даже в наиболее сложносочиненных сообществах — то есть либеральных демократиях, — нарративный упор делается на простейшие формулы «государства», «справедливости», «своих и чужих», «наших и не наших». Идеи глобализации, общечеловеческих ценностей, прав человека, разнообразия и так далее — сами по себе всего лишь чуть-чуть более сложные, но требующие некоторой концентрации и доведения ряда мыслей до логического умозаключения, опровержения самых базовых традиционных представлений, — теряют популярность повсеместно.

Одновременно с этим настоящие интеллектуалы, замыкаясь внутри собственных интересов, коллег и сочувствующих, идут по пути все большего и большего усложнения. Это естественно: ведь если ты пишешь книжку по философии в XXI веке, ты обязан прочитать, ну или по крайней мере иметь представление хоть в общих чертах, но обо всем, что было написано до тебя.

Так научная традиция продолжается и развивается. Но порог вхождения становится все выше. Новые специалисты, приходящие не только в гуманитарные, но и в точные науки, не всегда имеют время действительно прочитать все, написанное прежде. В результате им приходится (а куда деваться?) довольствоваться пересказами и списками, из которых неизбежно выпадают целые научные течения и научные школы.

Выход этих интеллектуалов в публичное поле тоже приводит либо к значительным упрощениям (за которыми теряются нюансы и остается просто голый и оттого легко критикуемый нарратив), либо к тому, что их (почти) никто не слушает.

Сергей Караганов. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Но есть и третья опция.

Когда политикам нужно распространить свою пропаганду (или свой «нарратив») на образованные слои граждан, они могут этих интеллектуалов рекрутировать. Далеко не всегда подобный симбиоз будет наемничеством со стороны интеллектуала. Чаще — в том, что делает политик, интеллектуал увидит собственный нарратив, который может в корне отличаться от подлинного смысла происходящего. Но став союзником политического курса не на уровне теории, а по факту, интеллектуал может проявить настоящие чудеса мыслительной акробатики — и выстроить поистине головоломную идейную архитектуру для оправдания вещей абсолютно примитивных.

Посмотрите, как изощряются «консервативные философы» вроде Александра Дугина, приписывая СВО вселенские смыслы. В какую бездну теорий — от американских моделей теории игр до сложных моральных весов, менеджмента рисков — забираются пропоненты ядерного шантажа вроде Сергея Караганова. Оба они, конечно, не являются настоящими интеллектуалами (в профессиональных сообществах их всерьез не воспринимают). Но для того, чтобы подверстать примитивным идеям сложную основу, они эксплуатируют вполне легитимные научные конструкции.

То же самое мы можем наблюдать в текущей стадии войны Израиля с ХАМАС. С одной стороны, для того, чтобы обосновать и оправдать открытый человеконенавистнический террор, используется сложная научная постколониальная оптика, юридический аргумент «права на восстание», отсылки к концепции самоопределения наций. С другой стороны, чтобы обосновать и оправдать военный ответ Израиля, гуманитарную катастрофу, неизбирательные удары, жертвы среди гражданских, — используется не менее сложная оптика «теории справедливой войны», «права государства на ответ», «коллективной ответственности» и так далее. Хотя и то и другое на самом деле — просто вариации первобытного принципа «око за око», а если еще проще — мести.

* * *

На эту ситуацию налагается общий «кризис экспертности». У этого социального явления — связанного в первую очередь со скоростью распространения информации и ее количеством — есть много измерений.

Одно из них — внешнее: для того, чтобы адекватно оценить чужую экспертность, — необходимо самому быть в этой области экспертом. Иначе мнение шарлатана для вас будет звучать так же убедительно, как и мнение специалиста. Другое — внутреннее — собственный кризис в науках об обществе, известный как «кризис воспроизводимости». Многие из известных социальных и психологических экспериментов, на которых основывали свои тезисы ученые, оказались невоспроизводимы — а значит, неверны для генерализации. Грубо говоря, значительный объем того, что мы считали, мы знаем о человеке, оказался подвергнут сомнению. И для человека, который не понимает принципы научного подхода (а таковых, к сожалению, большинство), это является свидетельством того, что науке вообще нельзя доверять (что, конечно же, не так).

Александр Дугин. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

А ведь если «ученые и сами не знают, что происходит», то у нас пропадает и единственный критерий настоящей интеллектуальности, а именно — признание профессионального статуса. Если наука не может ничего доказать, значит, никакой объективной правды не существует. Значит, дело интеллектуала — красивые формулировки. Но по красоте формулировок, если столкнуть условного Дугина с условным Фукуямой, еще неизвестно, кто победит. Оцените, насколько удачливы мистические репризы Дугина, расходящиеся на мемы даже среди его противников, — и насколько неудачной оказалась гипотеза «конец истории», где Фукуяма имел в виду вещь совершенно иную, чем думает подавляющее большинство комментаторов (очень здравую и довольно тонкую). Но из-за неловкой формулировки над ним все равно и сегодня продолжают смеяться.

Такую девальвацию интеллектуального капитала у широкой публики политики чувствуют. Они все еще могут и довольно активно используют мыслителей для поддержки собственных нарративов. Но сами, будучи нарраторами и шоуменами, в них уже не нуждаются. Сложные конструкции отпугивают: нарративы нужны простые, интересные, захватывающие.

А главное — продолжающиеся без остановок, без рефлексии, без размышлений, без пауз на перекур и обсуждение.

Ради того, чтобы шоу шло, и шло, и шло, эти короли-нарраторы переписывают сюжет в середине показа, заменяют героев, мотивации, ломают собственную логику. Но если в недавнем прошлом их еще могли поймать за руку и медийное разоблачение лжи высокопоставленного политика в состоявшейся демократии еще могло привести к его отставке, то в демократиях постмодерна, типа США при Трампе, даже уголовное преследование и буквально попытка силового захвата власти — отнюдь не приводит к концу карьеры. Что и говорить про автократии.

Публичные интеллектуалы, даже самые популярные и имеющие большие и лояльные аудитории, для политиков никакой угрозы не представляют.

Даже нечестный публичный интеллектуал все равно ограничен некоторыми представлениями о мышлении, потому что иначе он интеллектуалом вообще не является. А нарратор, политик-шоумен, не ограничен вообще ничем, он не имеет ни школы, ни традиции, ни (часто) адекватного образования, он просто сочиняет на ходу, а проверять факты после дебатов — это все равно что махать мечом на поле проигранной битвы.

Ложь, ясное понимание цели, ресурсы (финансовые, информационные, кадровые) — вот что важнее сегодня в публичной сфере, чем идеи и смыслы. Способ доставки идеи, как доказывает феномен твиттер-президентов, — сегодня не просто и есть идея, а важнее идеи. Не the medium is the message (как писал Маршалл Маклюэн), а the medium is over the message.

Дональд Трамп. Фото: AP / TASS

Интеллектуалам, еще не предавшим хоть какие-то стандарты честности, позволяют существовать в гетто. Можно сказать — в сектах, можно — в комфортабельных шарашках. Они там продолжают производить смыслы и общаться друг с другом, обсуждать важные вопросы — вот только людям за пределами этих гетто нет до них никакого дела. Включиться в реальную борьбу за ресурсы и за осуществление политического действия они неспособны.

Это пессимистическая точка зрения.

Оптимистическая — в том, что они взращивают новую аудиторию и новые поколения. Работа на усложнение — это работа вдолгую, и, таким образом, меняя публичный дискурс по чуть-чуть, спустя какое-то время благодаря эффекту накопления они могут добиться некоторой смены общественной парадигмы (или «нарратива»).

К сожалению, все чаще этот аргумент напоминает самовнушение.

Интеллектуалы, конечно, могут поучаствовать в воспитании части политической элиты. И потом в официальных биографиях политиков будет значиться — ученик такого-то философа, крестник такого-то писателя, приемный племянник такого-то режиссера. Но логика политической борьбы рано или поздно заставит человека, попавшего внутрь системы, пойти на компромиссы: и либо уйти, либо измениться под давлением среды.

Интеллектуальная деятельность — хотя и производное от огромной сети и наследства предыдущих поколений — дело одинокое. А политика — это дело коллективное.

В этом смысле интеллектуалы чаще не воспитывают, а вооружают политиков опасными технологиями и идеями. Вспомним Аристотеля и Александра Великого: как первый просветил его великой мечтой панэллинского единства и как второй под прикрытием этой светлой утопии построил, по сути, восточную деспотию, страшно разочаровав учителя. Существует даже конспирологическая (не подтверждаемая фактами) версия, что это Аристотель отравил Македонского.

Мы в тупике. Мы наблюдаем крах популярной некогда идеи (скорее в культуре, чем в жизни), что условный поэт или художник превосходит короля. «Брежнев — мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой» — а так ли это? Нет. Леонид Брежнев мог изменить судьбу человечества своими решениями. И мог сделать так, что Аллы Пугачевой не существовало бы вообще, как и всех нас. Это неприятно осознавать, потому что

миф о могуществе искусства — и мысли, интеллекта — в нас силен. Но, увы, он преувеличен. В моменте король всегда сильнее.

И как бы летописец или историк ни описывал короля, издеваясь над ним после смерти, — главное в том, что бы он посмел сказать при жизни. И чем бы заплатил.

* * *

Здесь — по обычной нарративной логике — после такой неприятной констатации должен появиться духоподъемный финал. Да, все тяжело и непросто, времена меняются слишком быстро, гуманизм не успевает за прогрессом, а знания за технологиями — но как-то справимся, переживем и не такое бывало.

Но хорошего финала пока нет.

Либо интеллектуальная часть общества во всемирном масштабе научится новому способу взаимодействия с окружающей средой — в первую очередь, информационным потоком, а общество — то есть мы все — научится заново доверять сложности и ценить сложность. Тогда будет шанс избежать превращения человечества в диверсифицированную помойку. Либо сделать этого мы не сможем. Тогда мыслителям останется замкнуться в своих кельях и продолжить просвещать друг друга, не оказывая никакого влияния на происходящее за окном. И надежда будет только на роботов.

Читайте также