Выпускники на Красной площади. 1961 год. Фото: Владимир Лагранж / ТАСС

(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КОЛЕСНИКОВЫМ АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КОЛЕСНИКОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.

Обложка книги «Попасть в переплет»

Книга Андрея Колесникова «Попасть в переплет» (М.: АСТ, «Редакция Елены Шубиной», 2024) посвящена домашней библиотеке. Бумажным книгам.

Каждое слово тут имеет значение — и то, что библиотека «домашняя», то есть доставшаяся по наследству, от родителей и от их родителей, и то, что в ней собраны именно бумажные книги, то есть не просто тексты, а «объекты», физические тела, имеющие материальную оболочку, цвет и запах, собирающие память поколений на тактильном, даже молекулярном, уровне.

Книги, разумеется, — это важная часть каждой биографии. Это как бы овеществленная, материализованная, вынесенная вовне, объективированная часть нашей души, мозга, интеллекта, воспитания, в общем, всего того, что у нас есть. И одновременно это те инструменты, источники, ресурсы, из которых этот интеллект и эта душа возникают. Вот так все сложно и так просто.

Поэтому, когда автор говорит о годе издания, тираже, выходных данных, о рисунке на обложке, об интеллектуальной моде того или иного десятилетия, о купюрах и исправлениях, о пометках на полях, о мифах и легендах, которыми были окружены, скажем, первые издания «Мастера и Маргариты» или эренбурговской «Оттепели», или синие томики «Библиотеки поэта», — все это тоже невероятно важно запомнить и сохранить.

И для него, и для нас. Потому что именно из этих бумажных книг потом сложились убеждения, взгляды, идеи нашего времени.

Те идеи, которые сегодня подвергаются очень большому испытанию.

Сложились эти идеи постепенно — в книге «Попасть в переплет» очень дотошно исследуется генеалогия этих идей, этой системы взглядов отечественной интеллигенции, которая привела, по сути дела, к перестройке и реформации 90-х. И к нынешней оппозиции «власть–общество».

Увы, я не удивлюсь, если наши внуки, например, не очень хорошо будут представлять себе, что же это такое — «домашняя библиотека».

- Во-первых, они вырастут уже в цифровую эру.

- Во-вторых, и это даже важнее, их жизнь вместе с родителями происходит сейчас в самых разных странах, где есть только временные дома и где существование библиотеки, которая складывается годами, — ну просто нереально, увы.

Кстати, многие мои ровесники, нынче живущие за границей, говорили мне именно об этом: что испытывают огромный дефицит именно бумажных книг, что им очень не хватает их домашней библиотеки, что они скучают о ней и даже страдают без нее.

Найти «по памяти», почти с закрытыми глазами нужную книгу, раскрыть на нужной странице, вспомнить точный порядок слов, найти ключевую цитату — как без этого жить? Как жить без этих обложек и этих закладок?

Тяжелый вопрос. Но оптимистическая сторона дела в том, что вся эта ситуация проявила истинное значение домашних библиотек — как фундаментальных факторов бытия.

А значит, будущее у них все-таки есть.

Борис Минаев

Главы из книги Андрея Колесникова

Тающий снег, пахнущий огурцом

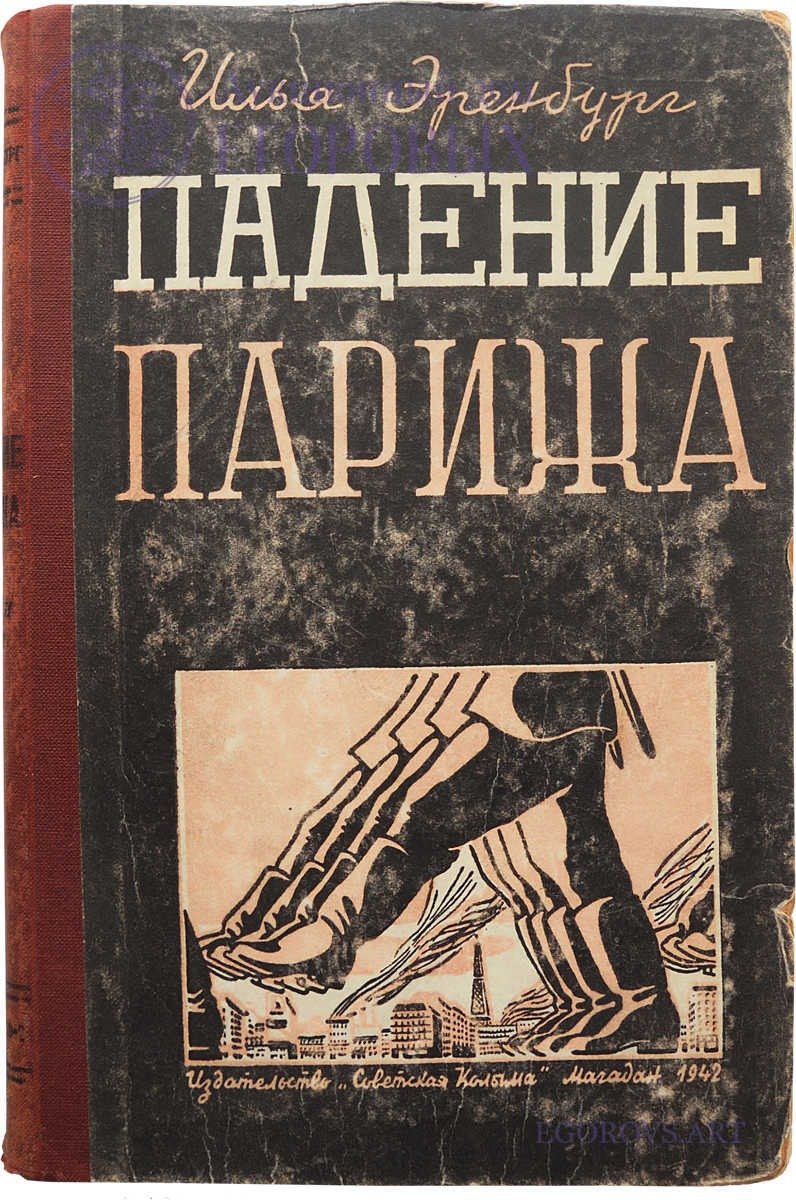

Эренбург для поколения моих родителей был очень важной фигурой — советский несоветский писатель. Легальный, но при этом с привкусом чего-то иностранного. Как сувенирная банка с воздухом Парижа или пылью дорог Испании. Эти его пиджаки, которые в другую эпоху станут называть casual, изысканные, не партийно-правительственные мягкие галстуки, шевелюра, похожая на взрыв, ощутимый даже на фотокарточках запах трубочного табака. Эренбурга много в моей библиотеке, стоят три толстенных кирпича, самая старая книга — «Падение Парижа» 1942 года издания с папиным своего рода экслибрисом, помеченным 1951-м, — вероятно, тогда он и купил этот роман. «Буря» 1948-го с папиной же пометкой — 1948 год. «Девятый вал», 1953 год, там еще Сталин хороший, том помечен братом как его собственность в 1968-м. Интересное чтение для продвинутого 16-летнего. Все тома, как и тоненький, на четыре с половиной листа сборник публицистики 1950-го «Надежда мира», зачитаны до дыр. «Синего» Эренбурга из «Библиотеки поэта» я купил в букинистическом сам — для полноты коллекционной картины. Что тут можно сказать? Как говорила Маргарита Павловна из «Покровских ворот» Леонида Зорина: «Ремесленник!»

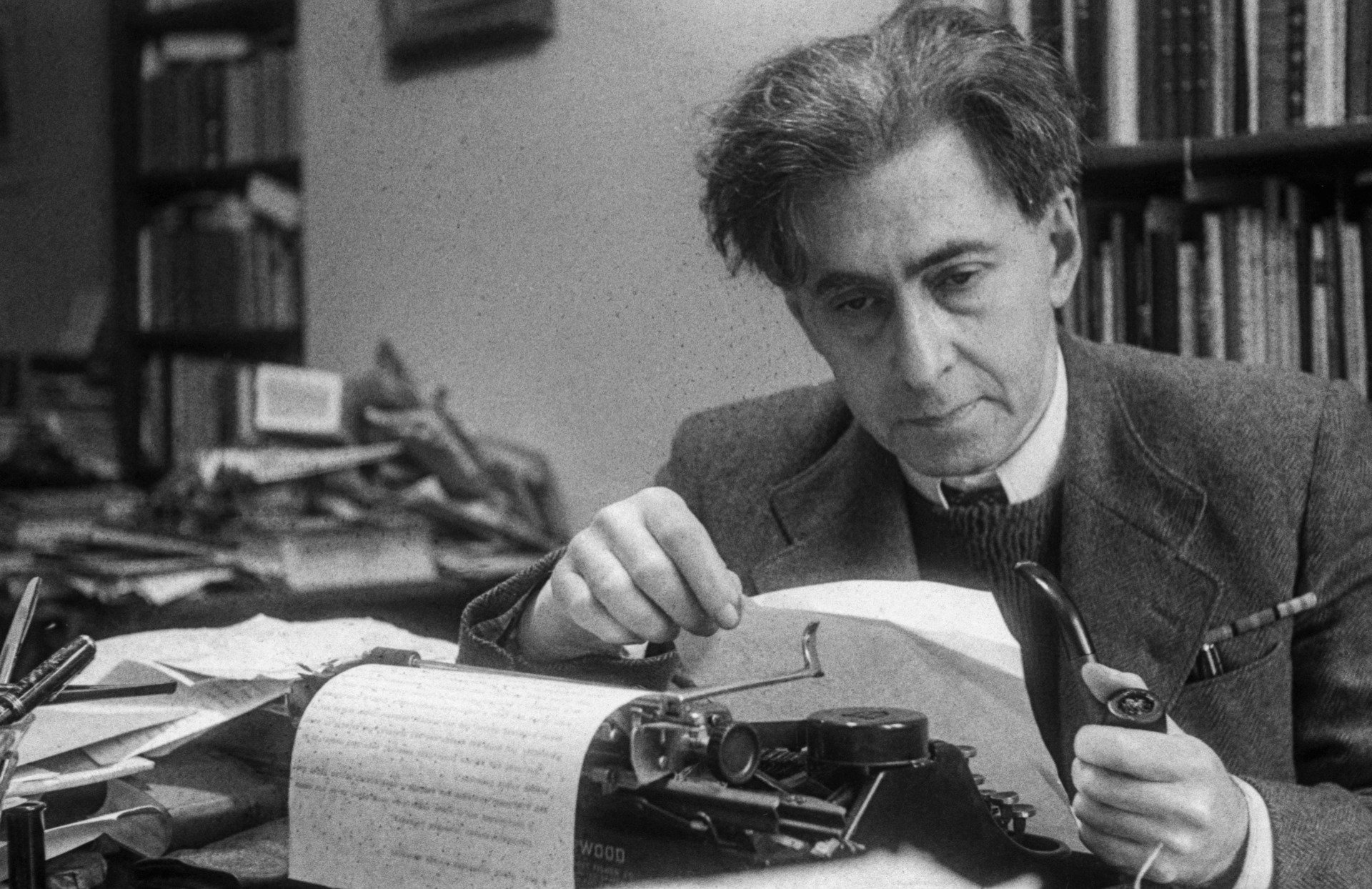

Илья Эренбург за работой в своем домашнем рабочем кабинете. Фото: Евгений Тиханов / ТАСС

Волшебным образом ровно за день до 60-летия доклада Хрущева на XX съезде я случайно купил в букинистическом магазине «Оттепель» Ильи Эренбурга 1956 года издания. Оно, разумеется, не первое. Илья Григорьевич принес рукопись в редакцию «Знамени» в начале 1954-го, она увидела свет очень быстро, в майской книжке, затем вышла отдельным изданием — скромным, словно бы кто-то, озираясь на начальство, пробовал воду, тиражом 45 тысяч экземпляров. В декабре 1954-го на втором съезде советских писателей повесть ругали, память Сталина почтили вставанием.

Обложка книги «Падение Парижа»

В своих мемуарах Эренбург сетовал на то, что повесть мгновенно разошлась, но допечаток не было. В Венгрии «Оттепель» была издана тиражом 100 экземпляров для партийного руководства. Издание 1956 года с изящной акварельной суперобложкой, попавшее мне в руки, сдано в набор в сентябре 1956-го, а до этого его надо было еще поставить в план «Советского писателя» — то есть сам издательский процесс стал очевидным следствием февральского пленума и доклада о культе личности. Или скорее июньского постановления ЦК о преодолении культа личности и его последствий.

Но тираж — опять пугливый, 30 тысяч… Да, Эренбург очень много значил для поколения моих родителей — а как иначе, если его роман мог начаться с нездешних слов «Мастерская Андре помещалась на улице Шерш-Миди», и за это еще и давали Сталинскую премию первой степени, — поэтому в нашей домашней библиотеке его произведений тех лет немало.

Есть с чем сравнить. И эти 30 тысяч ничто по сравнению, например, с романом «Девятый вал», вышедшим в 1953-м тиражом 150 тысяч экземпляров. Это там, где в конце произведения происходит «апофигей» — демонстрация на Красной площади, «Нина Георгиевна смотрела на Сталина; он улыбался…».

Обложка книги «Оттепель»

В «Оттепели» Сталин не улыбается. В этой, в сущности, слабой повести, но по-ремесленному мастерски сделанной в жанре производственной драмы, улыбаются люди. Тиран только умер, а у Эренбурга они улыбаются.

Плачут. Страдают от запретной любви. Мучаются от собственного приспособленчества.

Заводской персонал состоит из людей со сложными характерами — они постоянно творят, выдумывают, пробуют и зверски ссорятся.

Еще не пожелтела бумага с доносом Лидии Тимашук на врачей-убийц, а у Эренбурга Вера Григорьевна Шерер, врач-еврейка, положительный и мятущийся персонаж, вдруг остается на ночь у любимого человека, которому 58 лет и у которого дочь за границей. Больше того, герои Эренбурга успели прочитать роман Василия Гроссмана — явным образом имеется в виду «За правое дело». В конце повести значится — 1953–1955. Значит, Эренбург что-то дописывал после журнальной публикации, возможно, как раз про Гроссмана, тихо, в полстроки, почти контрабандой и дописал.

А один из героев «Оттепели», Евгений Владимирович Соколовский, главный конструктор (здоровье не бережет, в любви к докторше признаться боится), говорит о времени, которое, как считают 29% сегодняшних россиян, принесло «больше плохого, чем хорошего», а 23% убеждены, что «не принесло ничего особенного», ключевые слова: «Выпрямились люди». В мемуарах «Люди. Годы. Жизнь» Эренбург вспоминает, как весной 1956 года к нему пришел студент Шура Анисимов и сказал: «Знаете, сейчас происходит удивительное — все спорят, скажу больше — решительно все начали думать…»

Выпрямились и начали думать. То есть в терминах нашего нынешнего карикатурного пародийного языка, которым вдруг заговорила нация, — встали с колен. Не тогда, когда захотели обратно в пропахший «Герцеговиной флор» уют сталинской шинели, а тогда, когда почувствовали запах оттепели, пахнущего огурцом тающего снега, перестали стесняться рефлексии и начали обретать человеческие чувства.

И этой повести — осторожной и почти проходной — было достаточно, чтобы ее название дало имя целой эпохе, одной из самых продуктивных в истории страны. И все потому, что таким чутким и перезревшим было ожидание перемен.

Сейчас перемен если и ждут, то все равно гонят из реальной жизни и, что хуже, из голов и душ. В этом принципиальное отличие той эпохи от сегодняшней.

Но в монолите иногда очень быстро обнаруживаются зазоры и трещины. А власть, представлявшаяся прочной, далекой, сработанной на века, как сталинский дом, при ближайшем рассмотрении оказывалась трухлявой.

Наверное, не мне одному выдающийся художник Борис Иосифович Жутовский, сначала обруганный Хрущевым, а потом сблизившийся с ним, рассказывал историю про то, как чуть ли не на следующий день после смерти Сталина он отправился на лыжах посмотреть на ближнюю дачу вождя в Волынском — поскольку жил неподалеку. В заборе этой, в сущности, главной после Кремля географической точки страны зияла здоровенная дыра, через которую можно было легко проникнуть в святая святых: «Тихо, никого нет — охранная будка с выбитыми стеклами… И только одна тетка выходит в ватнике, в валенках, с ведром и идет к речке полоскать тряпки».

Сказано же — оттепель…

Москва, 1963 год. Фото: Виктор Будан / ТАСС

Post scriptum.

Слякоть вместо оттепели. С последующими заморозками

В середине десятых годов нашего столетия вдруг слово «оттепель» вернулось в словарь повседневности. Как выяснилось, временно… Стоило только в те годы кому-нибудь в Кремле чихнуть со всей неопределенностью и двусмысленностью очередного «сигнала», как сразу все начинают беспокоиться: «Неужели оттепель?»

И вот уже пришедший в Кремль на пост политического манипулятора Кириенко представал в облике человека, который чуть ли не XX съезд готовит, а стратегии Кудрина ждали, как нового, но слегка задержанного Главлитом номера «Нового мира» Твардовского. А там, глядишь, обнаружится «Один день Ивана Денисовича»… В Третьяковке на Крымском Валу и Музее Москвы прошли грандиозные выставки об оттепели. Выставка в ГМИИ. Откуда в то время взялся этот внезапный интерес, который потом пропал?

Объяснение простое: зависть.

А пропал этот интерес из-за безнадежности и бесперспективности жизни в беспрецедентных обстоятельствах двадцатых годов XXI века.

Те, кто устал от агрессии и ненависти, схожих со временами борьбы с космополитами, от ностальгии по Сталину, завидовали и завидуют той эпохе, когда этого не было. Во всяком случае, романтизированному образу той эпохи, которая ведь и в самом деле была уникальной в истории страны.

Тогда в известном смысле тоже было единство, но только не на основе строительства осажденной крепости, а, напротив, некоторого размывания ее фундамента. Сейчас Сталина вносят в массовое сознание как одну из «скреп», как один из исторических «якорей» для «правильного» понимания, что такое хорошо, а что такое плохо, а в 1960-е его выносили — и из мавзолея, и из мозгов.

Тогдашний политический режим тоже цеплялся за прошлое, но не за темные его страницы, а за те, которые были серые, — романтизировал и обелял.

Тогдашним «мейнстримовским» коммунистам, в отличие от нынешних, у которых ничего, кроме Сталина и одновременно крестного знамения, не осталось, и в голову бы не пришло обложить цветами могилу вурдалака.

Никто не носился с фиктивным примирением «красных» и «белых» — власть четко заявляла, на чьей она стороне. Но «красные» были этакие добрые рыцари, и у них имелись идеалы, а не скрепы (если, конечно, не иметь в виду прочную марксистско-ленинскую основу, но она оставалась декорацией, а кто же всерьез обращает внимание на фон). Скрепа — это о прошлом. Идеал — это о будущем. Оттепель была большой чисткой идеалов, но для того, чтобы двигаться вперед, а не самосохраняться, отливаться в граните и отстреливаться от всего мира.

Сейчас же провонявшие сырым сараем скрепы извлекают из подвалов имперской истории, чтобы изготовить из них хоругвь и с песнопениями двигаться как можно дальше назад — приблизительно во времена опричнины, но с айфонами и телевизионными тарелками, чтобы в любой глухомани принимать сигнал федеральных каналов.

Фото: Влад Докшин

Пиар хрущевской эпохи оказался очень удачным — объявить часть истории хорошей, противопоставив ее плохой, и назвать себя прямыми наследниками хорошего — особенно революции и Великой войны: это стратегия win-win.

Но при этом оттепель могла похвастаться реальными достижениями — не прошлого, а настоящего. Полет Гагарина и сегодняшним общественным мнением оценивается как одно из величайших достижений в истории страны. Но ведь он почти совпал с передачей Крыма! Как же одно вяжется с другим?

Да, Хрущев орал на художников-«абстракцистов» и шельмовал молодых поэтов и писателей. Но что это были за «абстракцисты», какого запредельного уровня! И какие это были поэты и писатели — их же можно читать и сегодня: даже тот же ранний, адаптированный к коммунизму Аксенов несравним ни с чем из того, что производится сейчас.

Еще раз: речь не о конкретно-исторических обстоятельствах хрущевской версии социализма, авторитарной с сохраняющимися элементами тоталитаризма, а о духе эпохи.

Негласный контракт сработал: одни соглашались на очищенный и романтизированный социализм без Сталина, но с Лениным (с этого, кстати, начинался ремейк оттепели — горбачевская перестройка), а другие допускали некоторое расширение степеней свободы. И этого оказалось достаточно для того, чтобы изменились настроения, возникли феноменального уровня для подцензурных обстоятельств литература, искусство, кино, театр. Возник культ науки, и интерес к Западу формировался через внимание к его научным успехам.

У этой эпохи был стиль. Люди даже одеваться старались не так скучно и коряво, как в 1970-е и 1980-е. У этой эпохи была… эстрада. И на том месте, где сейчас штырем торчит невыносимая агрессивно-самоупоенная пошлость, у шестидесятнической попсы обнаруживались наивность и, если угодно, нежность. Та самая, из песни. Массовая песня дала язык, которым можно было говорить не о Ленине, а о нормальных человеческих чувствах. Пьеха пела с иностранным акцентом, Кристалинская проникала в душу — «он прошел и не заметил», Мондрус оголяла плечи и ноги до колен и, страшно сказать, при этом имела голос!

Москва, 60-е. Фото: Виктор Ахломов / МАММ / МДФ

Физики, лирики, Гагарин, «голубые огоньки» с космонавтами и даже обещанный в программе партии 1961 года коммунизм составляли, если угодно, позитивную программу для мейнстримовского большинства и быстро росшего городского среднего класса, переселявшегося в маленькие, но отдельные квартиры, территорию частной жизни.

Шестидесятые дали мечту. Мягкая, а не жесткая сила составляла конкурентное преимущество оттепели, притом что жесткой силой власть пользовалась неумело, едва не подняв на воздух весь мир во время Карибского кризиса.

При этом режим мог чувствовать себя в полной безопасности: большинство разделяло базовые идеологические принципы. Но только потому, что они казались органичными этому типу общества. Да, атомная бомба нужна. Но для ядерного сдерживания.

Все это примиряло людей с режимом. До поры до времени — пока он не впал в спячку после 1968-го. Тогда уже процесс примирения продолжался не на основе единства идеалов, а на лицемерии, взаимном обмане и равнодушии. Что и взорвало империю изнутри — цинизм как всеобщая конвенция сдетонировал сильнее, чем рухнувшие цены на нефть и милитаризация экономики. Ведь развал империй и режимов происходит, прежде всего, в головах.

Вот мы и завидуем — тайно и явно — шестидесятым. Их достижениям, их обращенности в будущее, ощущению исторической (и моральной!) правоты, мягкой силе, согласию людей с самими собой и — до некоторой степени — даже с властью. Их романтизму, наивности и доброте.

И это, если угодно, наша контрпамять, которую мы противопоставляем сталинизированному официозу. У них — Сталин, у нас — шестидесятые, тем более что они существуют в живой памяти, и пластинка с какой-нибудь «Гуантанамерой» наворачивает свои круги перед внутренним — детским — зрением, просмотр же черно-белого данелиевского или хуциевского кино — это не отстраненное наблюдение за чужой эпохой, а узнавание.

Официозная память гордится чем угодно, только не духом шестидесятых. Ей неприятно, что это был короткий период, когда нация действительно была в известном смысле единой, а держава — по крайней мере, по общему ощущению — великой.

Карикатуре всегда неприятен подлинник. Слякоть твердо знает, что она не оттепель. И так получается, что она переходит в заморозки.

Споры о Германии и моральные ловушки

Как ни странно, Томас Манн ассоциируется у меня с брежневским временем. О существовании Манна я узнал в раннем подростковом возрасте, потому что родители часто вывозили меня летом на Куршскую косу, а там мы неизменно посещали библиотеку, располагавшуюся в доме писателя, вполне себе разрешенного и чтимого в СССР. И переводившегося классиком в своей профессии — Соломоном Аптом. На обширной террасе, которая использовалась как читальня, можно было, накинув на себя кофту, чтобы уберечься от ветра c залива, располагаться всерьез и надолго, время от времени бросая взгляд на небесное жидкое золото, окутывающее сосны. Именно там родители вели неравный бой с голубыми томами «Иосифа и его братьев». А я всерьез прочитал его уже только в весьма зрелом возрасте. Правда, больше, чем романы Манна, меня увлекали его письма.

Томас Манн. Фото: Википедия

«Иногда вспоминаешь, что воюешь с Гитлером как-никак дольше, чем Америка», — заметил в 1942 году Томас Манн, одновременно и благодарный Штатам за то, что они его приютили, и слегка обиженный на то, что формально он оказался в статусе enemy alien, союзника врага. То есть — этническим немцем. А статус этот распространялся на всех немцев, итальянцев, японцев вне зависимости от того, боролись они с нацистским режимом или нет.

Отсюда и грустное недоумение нобелевского лауреата, который подписался под письмом, которое направили Франклину Рузвельту антифашисты в эмиграции — от Альберта Эйнштейна до Артуро Тосканини, — призывая провести черту между потенциальными врагами американской демократии и «жертвами и заклятыми врагами фашизма».

«Иосиф и его братья» Томаса Манна

Как это все томительно напоминает наши сегодняшние дискуссии по поводу того, заслуживаем ли мы, те, кто имеет российское гражданство, запрета на получение шенгенских виз, и как распознать сторонников режима, его противников и равнодушную массу, которой, по большому счету, все равно, что происходит в стране и в мире.

Томас Манн — великий писатель и очень умный человек с обостренным нравственным чувством. Но и он, как и мы все сегодня, метался между любовью к Германии и ненавистью к тому режиму, который был установлен в этой стране на двенадцать лет и лишил его родины. Все повторяется, и Манн спорил со своими корреспондентами и даже с самим собой — причем в связи с теми же сюжетами, которые возникают в дискуссиях сегодня.

Отмена культуры и языка

В ноябре 1938-го, уже находясь в Штатах, куда он переехал, приняв приглашение Принстонского университета (точно так же, как сегодня выручают некоторых, но очень немногих scholars at risk, «ученых в опасности»), Манн отвечает на письмо профессора германистики одного из американских колледжей Анны Джейкобсон. Ее студентки отказывались изучать культуру и язык страны, которая несла миру человеконенавистнические идеологию и войну. «Америке делает честь, что это отвращение и возмущение здесь так сильны», — начинает ответное письмо писатель. Однако замечает, что отвращение к политическому режиму не следует переносить на немецкую культуру, которая «тут совсем ни при чем».

Манн еще поменяет свою точку зрения, но пока разъясняет: «Не надо же забывать, что

большая часть немецкого народа живет в вынужденно немой и мучительной оппозиции к национал-социалистическому режиму и что ужасные преступления, происшедшие там в последние недели, отнюдь нельзя считать делом рук народа».

Антисемитизм — «дело исключительно правящей верхушки». Западноевропейские державы проводили близорукую политику по отношению к национал-социалистическому режиму и развязали ему руки. Немецкая же культура — одна из самых богатых и значительных в мире, и когда немецкий народ «покончит» со своими правителями, которые позорят его, эта культура еще принесет свои плоды. «Ужасы нашей растерянной современности» — не повод отказываться от изучения культуры и языка.

Германия злая и Германия добрая

Итак, режим не следует отождествлять с культурой и языком нации. Но и народ не следует отождествлять с его вождем, установившим специфический режим со специфической идеологией. В 1942 году Томас Манн отказался возглавить кампанию по сбору средств на американский бомбардировщик. Возмездие Германии заслуженное, и он даже стоически считает справедливыми бомбежки родного Любека, места действия «Будденброков», но не готов лично соучаствовать в военном ответе.

В 1943-м в Библиотеке Конгресса и в Колумбийском университете Манн прочитал доклад «Новый гуманизм», в котором призывал не отождествлять понятия «немецкий» и «нацистский»: «Не Германию и не немецкий народ надо уничтожить и стерилизовать, а уничтожить надо отягощенную виной комбинацию власти юнкерства, военщины и тяжелой промышленности, ответственную за две мировые войны».

В мае 1945-го он снова оказался в Библиотеке Конгресса с докладом «Германия и немцы», где уже совсем не столь уверенно отделял немцев от их павшего только что режима, и говорил о том, что трудно разделять Германию на добрую и злую, потому что «злая Германия — это и есть добрая, пошедшая по ложному пути». И потому «для человека, родившегося немцем, невозможно начисто отречься от злой Германии, отягощенной исторической виной».

Разрушенный Дрезден в конце 1945 года. Фото: DPA / TASS

Конформизм и руины

К Манну апеллируют немцы. Один из них, писатель Вальтер фон Моло, проведший годы войны в Германии во «внутренней эмиграции», обратился к выдающемуся соотечественнику в открытом письме с призывом вернуться в Германию и помогать ей «советом и делом». Манна все время о чем-то просили — собрать деньги на бомбардировщик, возглавить комитет по восстановлению демократии на родине, похлопотать перед оккупационными властями за коллаборациониста, который себя таковым не считает… Но это письмо хорошо известного ему писателя, критиковавшего тех, кто уехал из Германии в годы национал-социализма, вывело нобелевского лауреата из себя — и 7 сентября 1945-го он ответил со всей возможной страстностью.

Манн пишет о своем настороженном отношении к Германии. Той Германии, которая травила его, способствовала утрате «привычного уклада жизни, дома, страны, книг, памятных мест и имущества», сопровождавшейся «постыдной кампанией отлучений и отречений». И далее — о главном, о всеобщем конформизме, который привел к тому, что режим утвердил себя в Германии: «Если бы немецкая интеллигенция, если бы все люди с именами и мировыми именами — врачи, музыканты, педагоги, писатели, художники — единодушно выступили тогда против этого позора, если бы они объявили всеобщую забастовку, многое произошло бы не так, как произошло». И далее: «Непозволительно, невозможно было заниматься «культурой» в Германии, покуда кругом творилось то, о чем мы знаем. Это означало прикрашивать деградацию, украшать преступление». Эту мысль он повторит в одном из писем 1946 года — горе и стыд он испытывает по поводу «ужасного, бессердечного и безмозглого провала немецкой интеллигенции на экзамене, которому она подверглась в 1933 году». Это из письма Гансу Блунку, председателю Имперской палаты по делам печати при Гитлере, за которого Манн отказался ходатайствовать перед оккупационными властями. Немецкая интеллигенция, продолжал писатель в письме этому коллаборационисту 22 июля 1946 года, «должна сделать много великого, чтобы это забылось».

Ханна Арендт. Фото: Википедия

Аналогичным образом тогда думала Ханна Арендт, которая, после всего того, что она испытала в Германии, утратила веру в тот слой, который Манн назвал «немецкой интеллигенцией». В интервью западногерманскому телевидению в 1964 году она вспоминала, как в национал-социалистической Германии вокруг нее — «в любом случае, не под давлением террора» — образовался вакуум. Это был тот самый Gleichschaltung — добровольно-принудительное подчинение устанавливаемым сверху правилам, та эпидемия конформизма и казарменной верноподданности. Арендт говорила о том, что никто не обвинял тех, кто приспосабливался из заботы «о своей жене и ребенке»: «Хуже всего то, что некоторые люди действительно верили в нацизм!» Веру в национал-социализм она потом простила своему бывшему возлюбленному Мартину Хайдеггеру, хотя в эссе 1946 года «Образ ада» назвала его среди тех, кто фабриковал действительность и снабжал нацистов «идеями и методами» («Хайдеггер сделал нацизм респектабельным среди университетской элиты»), но не простила немецким интеллектуалам как таковым. А вот как происходило их приспособление и падение, превосходным образом на примере артистической среды показал сын Томаса Манна Клаус Манн в своем романе «Мефистофель», который был написан еще в 1936 году.

…Манн продолжал в упомянутом письме 1945 года объясняться с коллегой фон Моло: он благодарен Штатам, стране, его приютившей: «…у меня подрастают внуки, говорящие по-английски». Ему хочется довести труд своей жизни «в атмосфере могущества, разума, изобилия и мира». Кроме того, «не скрываю, что боюсь немецких руин — каменных и человеческих».

И в то же время: «Довольно разговоров о конце немецкой истории! Германия не равнозначна тому короткому и мрачному эпизоду, который носит имя Гитлера… Пусть Германия вытравит из себя спесь и ненависть, и ее полюбят». В этом же письме весьма точно и прозорливо Манн предрекает характер послевоенного восстановления западного мира — наступление эры глобализации с «уменьшением роли политических границ». Он верил, что Германия способна вписаться в этот процесс.

И, в сущности, не прогадал. Хотя разочарования на этом не закончились.

Европейская Германия

Март 1947-го. Снова его зовут в Германию, в Мюнхен. Он пишет письмо младшему брату Виктору, который в годы войны остался в Германии и работал советником по сельскому хозяйству в структурах вермахта. Старший брат выражает опасения в связи с возникающей в стране атмосферой, ссылаясь на мнение, согласно которому, приди Гитлер сейчас к власти, «60, а то и 80% народа встретили бы его возгласами «ура». Неужели мне ходить по Мюнхену с охраной, спрашивает Томас у Виктора. «А что надо, что можно сказать немцам, если они чувствительны, как мимоза, исступлены, изранены, предельно раздражены?»

Собрание писем Томаса Манна

Это психологический диагноз, поставленный нации, которая должна нести коллективную ответственность, но совершенно не собирается этого делать. Манн пишет брату: «Немцы, в сущности, не хотят давать в обиду своей Третьей империи. Значит, говорить только о будущем! Но ведь оно покрыто сплошным мраком».

И тем не менее в 1949-м он совершит первую поездку в Германию. И уже в 1950-м Манн в письме (от 21 ноября 1950 года) книготорговцу Мартину Флинкеру станет мечтать о Европе «лучших немцев, которые хотят европейской Германии, а не германской Европы» — безукоризненная формула, которой можно описать определенный слой в российском обществе, «европейских русских», которые мучаются совестью и проблемой коллективной ответственности, ругаются между собой по поводу того, где должен оставаться «хороший русский» — за границей или в России.

…И в том же году в письме писателю Эмилю Бельцнеру (24 мая 1950-го) — оптимистическое: «Германии нужно время, сосредоточенность, раздумье, мир, чтобы после ужасных нравственных сумятиц и разрушений прийти к самой себе». А в январе 1951-го, в письме Агнес Мейер, журналистке и матери ставшей впоследствии легендарной хозяйки The Washington Post Кэтрин Грэхем, Манн ругает Конрада Аденауэра и восхищается бастующими немецкими рабочими: «Благословенна страна, где рабочие думают не только о заработной плате, но добиваются «права участвовать в государственной жизни» и завоевывают его!» Практически счастливый конец.

История показывает, что наши сегодняшние споры — результат растерянности и отчаяния, не уникальны. История показывает, что она, увы, повторяется. Как и ее уроки, которые никто никогда не желает учить. Каждое поколение учится не собственных ошибках. Выход, наверное, есть. Однако Германии понадобились «время, сосредоточенность, раздумье, мир». Все это понадобится и России.