Наше общество не осудило прошлого, не покаялось в молчаливом соучастии в чудовищных преступлениях сталинского режима и послевоенного времени. Мы смирились со злом, и если бы не отдельные личности, которые восставали против лжи, борясь с личным страхом и наступая на прежние свои представления во имя будущего, то у нас не было бы настоящей истории сопротивления, надежды на возрождение. Поэт Ольга Берггольц — одна из них. Она оставила дневники такой пронзительной силы и сокрушительной откровенности, что дала возможность способным слышать надежду на спасение.

Ольга Берггольц. Фотография из следственного дела 1938 года

«Сегодня Коля закопает эти мои дневники, — писала Ольга Берггольц 17 сентября 1941 года. — Все-таки в них много правды, несмотря на их ничтожность и мелкость. Если выживу — пригодятся, чтоб написать всю правду. О беспредельной вере в теорию, о жертвах во имя ее осуществления — казалось, что она осуществима. О том, как потом политика сожрала теорию, прикрываясь ее же знаменами, как шли годы немыслимой удушающей лжи. (Зенитки палят, но слабо, самолеты идут на очень большой высоте — несомненно, прямо над моей головою. Не страшно ничуть. «В меня не попадет, почему именно в меня, зачем я им».) Да, страшной лжи, годы мучительнейшего раздвоения всех мыслящих людей, которые были верны теории и видели, что на практике, в политике — все наоборот, и не могли, абсолютно не могли выступить против политики, поедающей теорию, и молчали, и мучились отчаянно, и голосовали за исключение людей, в чьей невиновности были убеждены, и лгали, лгали невольно, страшно, и боялись друг друга, и не щадили сил, и дико, отчаянно пытались верить».

Спасение дневников для нее было необходимо, чтобы свидетельствовать о своем времени, которое — она тогда с ясностью увидела — вызвало ее к жизни.

За несколько месяцев до начала войны — 23 марта 1941 года — Ольга Берггольц мучилась теми же мыслями: «Иудушка Головлев говорит накануне своего конца: «Но куда же всё делось? Где всё?» Страшный, наивный этот вопрос все чаще, все больше звучит во мне. Оглядываюсь на прошедшие годы и ужасаюсь. Не только за свою жизнь. Где всё? Куда оно проваливается, в чем исчезает, и главное — зачем, зачем?!»

Ольга Берггольц самый необычный пример советского поэта и советского человека, с ранних лет убежденного в правоте всего, что делает государство, сама ставшая символом блокадного сопротивления, но та же Ольга Берггольц, особенно в послевоенное время, внутренне сопротивлялась любому нажиму и все дальше отходила от попыток власти использовать себя в идеологических целях. Эта трансформация в ней шла долго и мучительно, но можно утверждать одно — главное размежевание с советской сталинской системой шло у Ольги Берггольц именно по линии противостояния лжи. И когда она понимала, что вынужденно участвует в общей фальшивой жизни, то испытывала огромные страдания, которые выражались в ее многолетнем алкоголизме.

Отсюда эти надрывные строки послевоенных лет: «На собранье целый день сидела — то голосовала, то лгала… Как я от тоски не поседела? Как я от стыда не померла?» Но вся эта внутренняя работа происходила в ней постепенно.

Борис Корнилов и Ольга Берггольц. Фото: архив

Поэтическая судьба Ольги Берггольц начинается в шестнадцать лет в литобъединении для рабочей молодежи «Смена», где собираются молодые поэты и писатели. Она пришла туда «с безумной робостью» в самом начале 1925 года. «В литгруппе «Смена» в меня влюбился один молодой поэт, Борис К., — вспоминала Берггольц. — Он был некрасив, невысок ростом, малокультурен, но стихийно, органически талантлив… Был очень настойчив, ревнив чудовищно, через год примерно после первого объяснения я стала его женой, ушла из дома». Они поженились в 1928 году, и первая книга стихов Корнилова «Молодость» была посвящена Ольге. В то время ее идейный выбор был абсолютно определенный — советская жизнь с энтузиазмом и верой в коммунизм.

У молодой пары родилась дочь Ирина, и между кормлениями Ольга бегала на лекции в Институт истории искусств. Борис пытался зарабатывать, учиться, но срывался, пил. В 1929 году его исключили из комсомола. Пути их очень скоро разошлись. В июне 1930-го, начиная новую тетрадку дневника, почти с первых же строк она заявляет: «Вот — развод с Борькой. О да, уже окончательный, рецидивов не будет. Правда, сейчас стало больнее, чем первое время, хочется написать ему ласковые слова, но сдерживаю себя, т.к. знаю, что это ни к чему. Да, я поступила правильно». Спустя годы в автобиографии Берггольц объясняла:

«Я разошлась с ним просто-таки по классическим канонам — отрывал от комсомола, ввергал в мещанство, сам «разлагался».

1930 год начинается с рокового постановления ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству». На ОГПУ возлагается организация так называемого раскулачивания. В столыпинских вагонах в Сибирь и на Крайний Север везут сотни тысяч раскулаченных крестьян с семьями. Едут миллионы трудолюбивых крестьян. Часть из них пополнит число рабов на стройках социализма, часть высылается в лагеря. Дорогу выдерживают только самые сильные. Умирают женщины и дети. Но это никого не останавливает. Летом 1930 года Ольга отправляется на преддипломную журналистскую практику в газету Владикавказского окружкома ВКП(б) «Власть труда». Объезжает города и аулы, пишет о ходе коллективизации. С тоской и нежностью вспоминает Корнилова, думает о далеком Коле Молчанове, о своем будущем: «Я должна, я буду писать настоящие, хорошие стихи!..» Для нее стихи — средство борьбы и строительства новой жизни.

…Вернувшись в Ленинград, Ольга добивается того, чтобы их вместе с Николаем Молчановым по распределению отправили в Казахстан корреспондентами газеты «Советская степь». В Казахстане идет массовая насильственная коллективизация. Через несколько лет Ольга напишет повесть «Журналисты». Там не будет даже намека на трагическую реальность, которая открылась ей в те дни. Тем не менее эта повесть сыграет страшную роль в жизни Берггольц. В конце тридцатых годов «Журналисты» будут фигурировать в ложных обвинениях в ее следственном деле.

Ольга Берггольц с корреспондентами газет на VIII Всеказахском съезде Советов. Алма-Ата, 1934. Фото: архив

Фактически со времени поездки в Казахстан Берггольц становится женой Николая Молчанова. Но долго она в Казахстане оставаться не могла и вскоре поспешила в Ленинград к своей маленькой дочери.

В письме к Молчанову от 23 сентября 1931 года Ольга в подробностях и не без гордости расскажет, что произошло с ней в те летние месяцы в Ленинграде. «Потом приехал Авербах… По приезде он сразу проявил максимум заинтересованности ко мне. Мы с ним сразу подружились. <…> Ну ладно, потом приезжает небезызвестный тебе Горький. Маршак тянет меня к нему насчет «Костров». Идем, долго говорим (больше я, чем Маршак). Спорим. Горький заинтересован, заражен. Пишет рассказ о Ленине, воззвание относительно «Костров». Колька, Горький до того милый, хороший парень, что я просто обалдела. Сидела с человеком, который написал «Клима Самгина», и чувствовала себя лучше, вернее, непринужденнее, чем с Авербахом». Связь с Леопольдом Авербахом — главой РАППа, родственником наркома НКВД Ягоды — сыграет в судьбе Ольги Берггольц роковую роль, когда он будет арестован и расстрелян, это отразится и на ее судьбе.

В сентябре 1936 года Ольгу назначают ответственным секретарем «Литературного Ленинграда», где она работает вплоть до ликвидации газеты в марте 1937 года. «В жизни — крутая перемена, — пишет она, — назначили завредакцией «Литературного Ленинграда». Это во всех отношениях паршиво. Отрыв от собственной работы, погружение в это подлое стойло — газету…» Здесь Ольга все больше чувствует себя настоящим партийным пропагандистом. Она объясняет, растолковывает, ведет и возглавляет. На многочисленных собраниях, в том числе и писательских, звучали сокрушительные заявления в адрес предполагаемых троцкистов: «Расстрелять как бешеных собак!» Тогда Ольга Берггольц была на стороне тех, кто призывал к расстрелу.

Ольга Берггольц и Николай Молчанов. Начало 1930-х. Фото: архив

Вскоре в «Литературной газете» появилась статья «Авербаховские приспешники в Ленинграде». Героями ее стали Ольга Берггольц, Ефим Добин и Лев Левин. Незадолго до собрания, где ее исключили из Союза писателей, 9 мая 1937 года, Ольга записала в дневнике: «Если я доношу Степу (так она называла будущего ребенка. — Н. Г.) — это будет чистой случайностью». Но самое унизительное для нее произошло 29 мая, когда состоялся разбор персонального дела с подробностями ее близких отношений с Авербахом.

Еще в июле 1937 года она записала в дневнике:

«10 июня 1937. На фоне того, что происходит кругом, — мое исключение, моя поломанная жизнь — только мелочь и закономерность. Когда падает огромная глыба — одна песчинка, увлеченная ею, — незаметна».

Берггольц была арестована в ночь с 13 на 14 декабря 1938 года под Ленинградом в Доме творчества как «участница троцкистско-зиновьевской организации» и доставлена в Шпалерку — тюрьму Большого дома (Большой дом — здание управления НКВД, потом КГБ, сейчас ФСБ в Ленинграде, на Литейном проспекте, 4. — Ред.). В постановлении об аресте говорилось, что Ольга Берггольц входила в террористическую группу, готовившую террористические акты против руководителей ВКП(б) и советского правительства (т. Жданова и т. Ворошилова). Среди прочего у нее изъяли дневники.

Леопольд Авербах. Фото: Википедия

Спустя год, вернувшись домой, Ольга запишет о своем следователе: «…я сначала сидела в «медвежатнике» у мерзкого Кудрявцева, потом металась по матрасу возле уборной — раздавленная, заплеванная, оторванная от близких, с реальнейшей перспективой каторги и тюрьмы на много лет…» И еще о тех днях: «Ровно год назад в этот день я была арестована, — запись от 14 декабря 1939 года. — Ощущение тюрьмы сейчас, после 5 месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения. И именно ощущение; т.е. не только реально чувствую, обоняю этот тяжкий запах коридора из тюрьмы в Большом доме, запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице, но и то смешанное состояние посторонней заинтересованности, страха, неестественного спокойствия и обреченности, безысходности, с которым шла на допросы… Ну ладно… Не надо… Да, но зачем же все-таки подвергали меня всей той муке?! Зачем были те дикие, полубредовые желто-красные ночи (желтый свет лампочек, красные матрасы, стук в отопительных трубах, голуби…). И это безмерное, безграничное, дикое человеческое страдание, в котором тонуло мое страдание, расширяясь до безумия, до раздавленности!..»

3 июля 1939 года Ольгу освободили из-под стражи. Следствие по делу было прекращено за недоказанностью состава преступления. Ольге вернули дневники с красными пометами. Каково ей было прикасаться к страницам, исчерканным красным карандашом! «Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят — «живи»… Выживу? Все еще не знаю…»

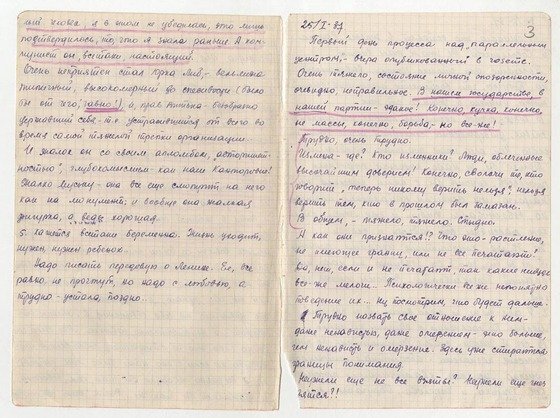

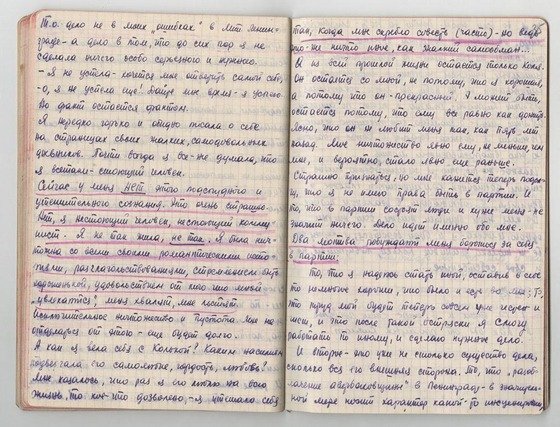

Страницы из дневника Ольги Берггольц с пометками следователя. Фото: архив

Страницы из дневника Ольги Берггольц с пометками следователя. Фото: архив

За время тюрьмы Ольга изменилась кардинально. Не было больше фанатичной коммунистки, оправдывавшей любые преступления власти высокой целью. В ее дневнике — и растерянность, и ужас перед открывшимся новым знанием о стране, о людях, которым верила. Но главное, это понимание реальности, где каждый поступок имеет собственную ценность, и предательство — это предательство, а ложь — это ложь.

…А я бы над костром горящим

Сумела руку продержать,

Когда б о правде настоящей

Хоть так позволили писать.

Меж строк безжизненных и лживых

Вы не сумеете прочесть,

Как сберегали мы ревниво

Знамен поруганную честь.

«Решетка, решетка стоит между мною и миром! Решеткой разделено и внутри на волю и неволю…» — записывает она в дневнике в начале 1940 года. Ей всего лишь тридцать, а она пишет завещание потомкам, отдавая себе отчет в том, что и советская литература, и советская печать той поры создадут о ее поколении превратное представление:

Нет, не из книжек наших скудных,

Подобья нищенской сумы,

Узнаете о том, как трудно,

Как невозможно жили мы.

Тюрьма во многом изменила образ мыслей Ольги, ее мировоззрение. Необходимо было заглянуть в себя и ответить, а чем же был для нее 1937 год? Что случилось с Борисом Корниловым? Ведь в те дни в порыве общего помешательства она участвовала в его травле на собраниях, писала в дневнике, что правильно арестован, «за жизнь». Теперь же хотелось повернуть время назад, чтобы из ее уст никогда не звучали подобные слова.

Обложка книги Бориса Корнилова «Молодость»

«Перечитываю сейчас стихи Бориса Корнилова, — пишет Ольга 23 марта 1941 года, — сколько в них силы и таланта! Он был моим первым мужчиной, моим мужем и отцом моего первого ребенка, Ирки. Завтра ровно пять лет со дня ее смерти. Борис в концлагере, а может быть, погиб… Смерть, тюрьма, тюрьма, смерть…» Все эти чувства и мысли нашли отражение в стихах, увидевших свет спустя десятилетия.

22 июня 1941 года Берггольц пишет: «Мы предчувствовали полыханье / этого трагического дня. / Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье. / Родина! Возьми их у меня!» И в то же время войну Ольга восприняла как освобождение от затянувшегося тупика и отчаяния.

29 января 1942 года ее муж Николай Молчанов умер в психиатрической больнице от истощения и прогрессирующего нервного расстройства. «Как страшно и бессмысленно погиб этот изумительный, сияющий человек. Я ужасаюсь тому, что осталась без его любви. Но пусть бы даже разлюбил — я и недостойна была этой священной его, рыцарской любви, — только пусть бы жил, пусть бы жил…»

Новое понимание свободы, пришедшее в блокадные дни, когда жители города оказались практически брошенными на произвол судьбы, вырастало из необходимости самим принимать решения, брать ответственность на себя. Несмотря на то что НКВД продолжал свою работу и аресты не прекращались, люди, девятьсот дней жившие рядом со смертью, боялись власти уже гораздо меньше. Гордость и достоинство ленинградцев не остались для Сталина незамеченными. После войны был уничтожен (по сути, народный) музей блокады и организовано «ленинградское дело».

Ей удалось выразить свое предназначение в жизни блокадного Ленинграда:

Я говорю за всех, кто здесь погиб.

В моих стихах глухие их шаги,

их вечное и жаркое дыханье.

Я говорю за всех, кто здесь живет,

кто проходил огонь, и смерть, и лед,

я говорю, как плоть твоя, народ,

по праву разделенного страданья…

Ольга Берггольц, 1951 год. Фото: Н.Караваев / ТАСС

Вторая часть жизни Ольги Берггольц стала ответом на вопрос, для чего ей выпали такие тяжкие испытания. Надо было прожить вместе со страной, с людьми, все события и драмы — от надежд до поражений. Верить так же страстно, как верили ее современники, и разочароваться вместе с ними. Быть счастливой энтузиасткой и погибать в тюрьме. «Я здесь, чтобы свидетельствовать…» — скажет она спустя годы о себе.

После войны она стала человеком-легендой. Вот тут для нее начиналось самое трудное.

Теперь Берггольц не желала участвовать в разоблачениях своих друзей, произносить на собраниях покаянные речи. Она говорила себе в дневниках, что никогда не повторит то, что было с ней в 30-е годы. Тревожным звонком для Ольги Берггольц стал запрет книги «Говорит Ленинград». Об этом ей рассказали друзья, работавшие в Публичной библиотеке, — пришло распоряжение об изъятии из фондов всех экземпляров. Уничтожение книги обычно предшествовало уничтожению человека.

Ольга Берггольц с мужем Юрием Макогоненко в крайней тревоге едут на дачу в Келломяках. «31 октября 1949. …Ощущение погони не покидало меня. Шофер, как мы потом поняли, оказался халтурщиком, часто останавливался, чинил подолгу мотор, а мне показалось — он ждет «ту» машину, кот. должна нас взять. Я смотрела на машины, догоняющие нас, сжавшись,— «вот эта… Нет, проехала… Ну значит, эта?» Уже за Териоками, в полной темноте, я, обернувшись, увидела мертвенные фары, прямо идущие на нас. «Эта». Я отвернулась и стиснула руки. Оглянулась — идет сзади. «Она». Оглянулась на который-то раз и вдруг вижу, что это — луна, обломок луны, низко стоящий над самой дорогой… Дорога идет прямо, и она — все время за нами. Я чуть не зарыдала в голос — от всего. Так мы ехали, и даже луна гналась за нами, как гепеушник…» Именно в эти дни на обложке ее дневника появились следы от гвоздей: пытаясь спрятать тетради от возможного обыска, Юрий Макогоненко прибил их к обратной стороне дачной скамейки.

Весной 1952 года Ольга Берггольц с группой писателей, в которую входили Александр Твардовский и Юрий Герман, была командирована на строительство Волго-Донского канала, возводившегося силами заключенных. «В начале 52-го, зимой и весной, — дважды Волго-Дон, — писала Ольга в дневнике. — Дикое, страшное, народное страдание. Историческая трагедия небывалых масштабов. Безысходная, жуткая каторга, именуемая «великой стройкой коммунизма», «сталинской стройкой». Это — коммунизм?! Да, люди возводят египетские сооружения, меняют местами облик земли, они радуются созданию своих рук, результату каторжных своих усилий, я сама видела это на пуске Карповской станции, на слиянии Волги и Дона, но это — радость каторжан, это страшнейшая из каторг, потому что она прикидывается «счастливой жизнью», «коммунизмом», она драпируется в ложь, и мне предложено, велено драпировать ее в ложь, воспевать ее… и я это делаю, и всячески стараюсь уверить себя, что что-то «протаскиваю», «даю подтекст», и не могу уверить себя в этом. Прежде всего, я чувствую, что должна писать против этого, против каторги, как бы она ни называлась. До сих пор я мычу от стыда и боли, когда вспоминаю, как в нарядном платье, со значком сталинского лауреата ходила по трассе вместе с гепеушниками и какими взглядами провожали меня сидевшие под сваями каторжники и каторжанки. И только сознание — что я тоже такая же каторжанка, как они, — не давало скатиться куда-то на самое дно отчаяния».

Ольга Берггольц и Белла Ахмадулина в Большом Кремлевском дворце. Фото: Валентин Мастюков, Владимир Савостьянов / ТАСС

Вряд ли кто-нибудь мог рассказать о причинах ее алкоголизма и невозможности излечения откровеннее, чем она сама. Ольга Берггольц писала: «…С октября 1951 года усиленно лечусь — вернее, лечат меня от хронического алкоголизма. …Так вот для чего все было — Колина смерть, дикое мужество блокады, стихи о ней, Колиной смерти, Юриной любви, о страшном подвиге Ленинграда, — вот для чего все было — чтоб оказаться здесь, чтоб заперли здесь, всучили оловянную — ту же ложку и посадили над той же страшной кашей, как в тюрьме. А я-то мучилась, мужалась, писала, отдавала сердце и, чтоб заглушить терзания совести и ревности, пила (только от этого и пила), — оказывается, у жизни один для меня ответ: тюрьма. Не можешь подличать, мириться с ложью, горит душа — полезай в тюрьму. Очень помню ощущение тех дней. А лечили «по павловскому методу», «выработкой условных рефлексов» — рвотой, апоморфином. Каждый день впрыскивали апоморфин, давали понюхать водки и выпить, и потом меня отвратительно, мучительно рвало».

В пьяном виде она обличала начальников, высмеивала доносчиков, издевалась над лицемерами. И с ней ничего нельзя было сделать.

После огромного успеха книги прозы «Дневные звезды», написанной на основе дневников, она думает о своей Главной книге. И в центре будущей книги-исповеди должна быть судьба ее поколения, прошедшего через тюрьмы, допросы и пытки. Поэтому она и написала в дневнике такие отчаянные слова: «Тюрьма — исток победы над фашизмом, потому что мы знали: тюрьма — это фашизм, и мы боремся с ним, и знали, что завтра — война, и были готовы к ней». Помогла ли им тюрьма выстоять блокаду? Если считать, что ценность отдельной жизни человека была полностью утрачена, то да. Но и то, что советские люди еще и до войны были готовы к смерти, слабое утешение. Однако они выстояли.

Но Главная книга рассыпается, не складывается. Должно быть, не было сквозного стержня, как в первой части «Дневных звезд». Если бы ей удалось внутренне выйти за пределы советской системы, за пределы «учения», в которое больше не верила, если бы она стала писать историю своих и чужих бедствий как есть — как когда-то бесстрашно о времени и о себе написал Герцен — может быть, у нее бы и получилось. Но для этого надо было не только отринуть веру в коммунистическую мечту, но и увидеть полную несостоятельность социализма, который был построен в Стране Советов. Этот путь сумели проделать Солженицын, Копелев, Некрасов и многие другие ее современники. Ей же он был не по силам. Завершающей частью ее Главной книги должен был стать сборник стихов «Узел». Он вышел в 1965 году. Начинается сборник тюремным циклом «Испытание». Вторая часть — «Память» — открывается эпиграфом из Бориса Пастернака: «Здесь будет все пережитое, / И то, чем я еще живу, / Мои стремленья и устои, / И виденное наяву». В третьей части — «Из Ленинградских дневников» — звучат неопубликованные блокадные стихи Ольги. А в последнем разделе «Годы» она прощается со своей молодостью, с мечтой о счастье… Книга лишена всякого пафоса. Голос Ольги сдержан и суров. Она рассматривает свою жизнь через призму народной катастрофы, которую разделила со всей страной.

Памятник Ольге Берггольц в Санкт-Петербурге. Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Смольский

Она умерла в шестьдесят пять лет, 13 ноября 1975 года. Некролог появился в газете «Ленинградская правда» только 18 ноября, в день похорон. Согласования наверху шли почти пять дней. Панихида была в Союзе писателей на улице Воинова.

«Зато начальство было довольно, — написал Даниил Гранин. — Похоронили на Волковом, в ряду классиков, присоединили, упрятали в нечто академическое. Так спокойнее. И вроде бы почетно. Рядом Блок, Ваганова и пр. Чего еще надо? А надо было похоронить на Пискаревском, ведь просила — с блокадниками… На Пискаревском хоронить не стали».