(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРХАНГЕЛЬСКИМ АЛЕКСАНДРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРХАНГЕЛЬСКОГО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

Иллюстрация: Петр Саруханов

9 мая 1985 года, через два месяца после похорон Черненко, через два дня после постановления о борьбе с «пьянством и алкоголизмом» и за неделю до демократичных диалогов с обывателями на улицах Ленинграда («Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Всем»), молодой генсек Михаил Горбачев выступил с докладом к 40-летию Победы. Жанр юбилейного доклада ритуальный, не предназначенный для скандальных заявлений. Но как гром среди ясного неба прозвучали слова: победа была одержана «усилиями коммунистической партии во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным». Именно так, демонстративно и уважительно, по имени-отчеству. Поперек намеков на предстоящие перемены, вопреки надеждам, которые пробуждал сам облик нового начальника; каракулевый пирожок, шотландский мохеровый клетчатый шарф (подарок, как многие считали, самой Маргарет Тэтчер), прилично сидящий костюм…

Хуже того. Имя Сталина в партийных речах поздних брежневских времен не упоминалось. Вообще никак. Да и нет не говорите, черное и белое не называйте, не буди лихо, пока оно тихо. Борьба «за»/«против» генералиссимуса в публичном поле не прекращалась, однако шла в неявных формах; образ Сталина мелькал в несмотрибельных фильмах вроде «Освобождения» Юрия Озерова или нечитабельных романах члена ЦК Александра Чаковского и бойких пьесах Михаила Шатрова; да, за этим стояли идеологи, кураторы, вожди, но за них говорили привластные художники. Предшественник Горбачева, краткосрочный генсек Черненко вернул партбилет Молотову, а прилюдно вспомнить о вожде народов — не решился.

Возможно, Горбачев решился нарушить традицию — по причинам вполне популистским; нужно было срочно перебить реакцию на неуклюжее решение — запуск антиалкогольной кампании накануне Дня Победы. То есть накануне праздника, когда по радио звучит «Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой», а в парке культуры и отдыха фронтовики разливают по 100 грамм… Возвращая имя Сталина в официальный оборот, Горбачев пытался искупить невольную вину перед ветеранами. Запретили мы вам выпивать, зато позволим радоваться Иосифу Виссарионычу.

Но вместо компенсации за испорченное настроение случился двойной фальстарт. Озлобились все, и массовые сталинисты, и демократически настроенные интеллигенты. Это станет печальной приметой великой эпохи:

Горбачев будет постоянно принимать двояковогнутые решения, поочередно обижавшие всех.

После начала карабахского конфликта в прямом эфире он устроит выволочку армянским активистам — и тут же болезненно зацепит азербайджанцев; оскорбит партийную гвардию, позволив республикам Балтии вольность, — и поездкой в Вильнюс оттолкнет литовцев… Но в начале, в истоке — метания с именем Сталина. С другой стороны, они заложат основу благого конфликта, невероятно важного для судеб перестройки. Спор о прошлом превратится в разговор о будущем. В этом споре будут принимать участие писатели и генералы, члены политбюро и диссиденты. В однопартийной стране обнаружатся зачатки протопартий; сталинизм и антисталинизм превратятся в скрытые формы идеологической борьбы.

В этом смысле оговорка 9 мая 1985 года запустила механизмы перестройки; она была ошибкой и случайностью, она же стала спусковым крючком. Парадоксальным образом антисталинистская политика 1985–1991 годов обязана попытке прикрыться Сталиным; так сказать, свое же угрызоша.

Кадр из фильма «Покаяние»

Что было дальше, слишком хорошо известно: на экраны прорвется снятый на излете застоя и прикрытый авторитетом грузинского начальника Шеварднадзе фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Не важно, кто реальный прототип героя — Сталин, Муссолини или Берия; важно другое: зло тотально, мы пойдем другим путем. Пройдет еще немного времени, и самым читаемым текстом десятилетия окажется роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата»; причем вопреки слухам лидер консервативного крыла политбюро Егор Кузьмич Лигачев не станет роману препятствовать. Наоборот, позвонит в «толстый» журнал «Дружба народов» главному редактору Сергею Баруздину и по-партийному, отечески похвалит: «Ты, Сергей Алексеевич, большой молодец, моя семья тоже пострадала от репрессий, но обиды никто не затаил».

И тонкий журнал «Огонек», во главе которого поставят компромиссного писателя Коротича, без остатка втянется в сталинскую тему (тут похвал от Лигачева не последовало). Грандиозная женщина Нина Андреева напечатает просталинский манифест «Не могу поступаться принципами» и чудом не сорвет процессы перестройки. Два одинаково советских генерала, Владимир Карпов и Дмитрий Волкогонов, схлестнутся в заочном споре о вожде народов. Последуют перепечатки книг, написанных в эмиграции, от штудий чеченского исследователя Авторханова до «Утопии у власти» Геллера и монографий Некрича… Каждое следующее обращение к сталинской теме будет жестче предыдущего. А на пике в «Новом мире» состоится публикация отдельных глав из «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына и, соответственно, крах самого института цензуры. Если можно это, значит, можно все.

И тут, пожалуй, следует притормозить. Потому что все эти дискуссии учат нас многому.

«Дети Арбата» Анатолия Рыбакова

С одной стороны, если нет готовых форм освобождения, их может заместить что угодно; разговоры о Сталине яркий пример. Поминаем «Иосифа Виссарионовича», выясняем отношения с собой. С другой — идейное окно возможностей открывается внезапно — и ненадолго. Если бы писатель Рыбаков не начал свой роман в 60-х, в середине 80-х ему нечего было бы предъявить публике. И наоборот: если бы демократическая интеллигенция в массе своей не уснула после танков в Праге, не было бы потрачено драгоценное время. Почти полтора года нежданной свободы ушли на договаривание недоговоренного: Сталин плохой, Ленин хороший; уйдем от сталинских эксцессов, придем к возращению ленинских норм; в «Письме съезду» Владимир Ильич предупреждал, а промпартия могла бы стать альтернативой… Нет, Ленин тоже как-то не того; может быть, пришла пора его похоронить по-христиански…

Затем дошли до красного террора, собирались обсудить животрепещущую тему, не пора ли усомниться в основах строя… тут-то историческое время вышло, и начались тектонические сдвиги, когда всем стало не до сталинизма, красной империи и прав человека.

Вывод на будущее: завтра наступило вчера. Тот, кто ждет, когда придет пора свободно думать, не успеет начать;

нет возможности для политического действия? Пожалуй. Но мыслить будущее нам никто не мешает. Осваивать умственный опыт, книжки читать, проговаривать идеи, двигаться вперед. И тут порукой опыт Горбачева, который предоставил интеллектуальному сословию блестящий шанс, запустив политическую десталинизацию, — и получил довольно скудный запас встречных идей.

Но это рифма с будущим. А где же с прошлым?

Вот и она.

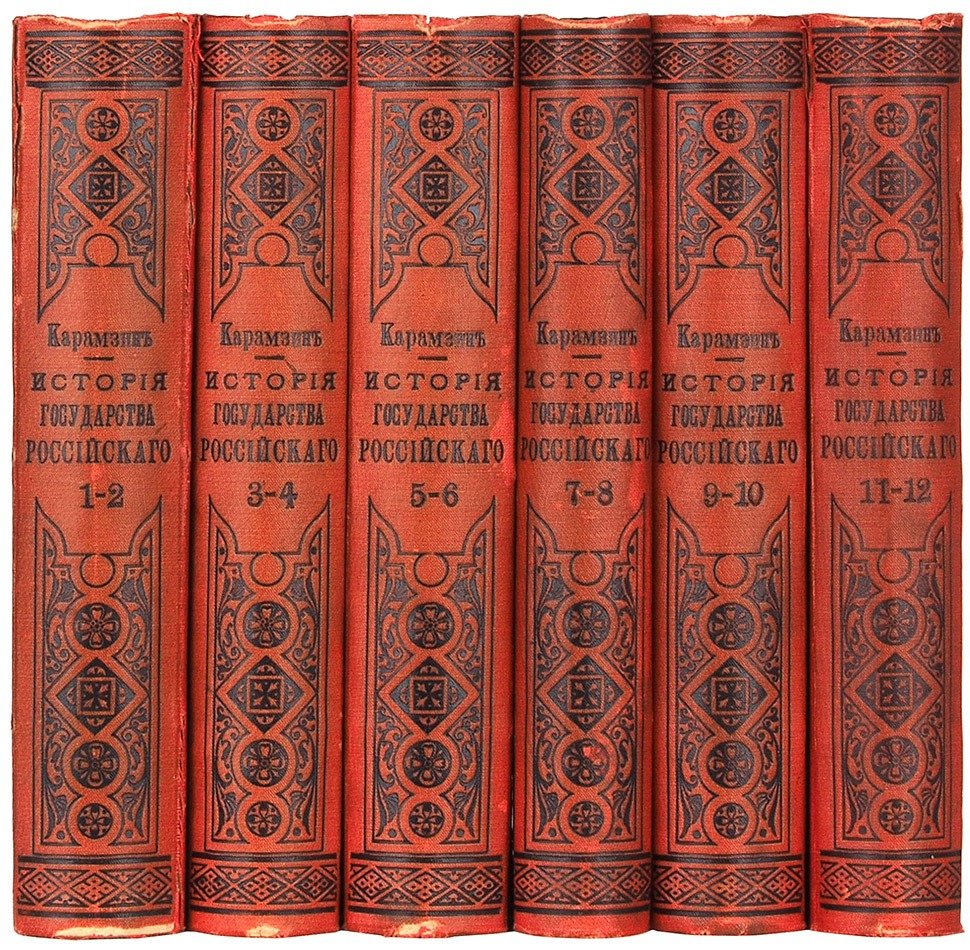

В 1816 году Николай Михайлович Карамзин застрял в Царском Селе: Александр Первый его не принимал, намекая, что сначала надо поклониться Аракчееву. Карамзин упирался до последнего, но мартовский снег собирался растаять, а пережидать распутицу — значило терять драгоценное время. Пришлось смириться, послать визитку всесильному графу, и вопрос немедленно решился. Что за вопрос? О публикации «Истории государства Российского» от имени и по поручению государства. И главное — о разрешении печатать 8-й и 9-й тома, посвященные эпохе Грозного. Где впервые прямо говорилось о злодействе, которое лежит в основе единоличной власти тирана; о том, что венчанный монарх может стать, по сути, самозванцем. Получить отмашку на такое — значило совершить смысловую революцию. Все равно что генералу Волкогонову выбить разрешение на антисталинский биографический памфлет «Триумф и Трагедия». Притом что Волкогонов, мягко говоря, не Карамзин.

И если бы пушкинский наставник исходил из трезвого расчета, из придворной прагматики, он не стал бы тратить время на Ивана Грозного. Все равно не пройдет, все равно не допустят. Но истина сильнее царя… Да,

государь вполне мог запретить крамольные тома, однако это вилами на воде писано, а точно мы знаем одно: не напиши их Карамзин, разрешать было бы — нечего.

Тома «Истории государства Российского» Николая Карамзина

Кстати сказать.

Десятый том «Истории…» открывался знаменитыми словами:

«Первые дни по смерти тирана (говорит римский историк) бывают счастливейшими для народа: ибо конец страданий есть живейшее из человеческих удовольствий».

Язвительный Пушкин откликнулся: «Стерн говорит, что живейшее из наслаждений кончается содроганиями почти болезненными. Несносный наблюдатель! Знал бы про себя; многие того не заметили б».

Торжественный зачин «нового Стерна», как называли Карамзина, растворяется в эротической иронии. Но главное сомнению не подвергается: живейшее из удовольствий неизбежно. В том числе и удовольствие называть тирана вслух — тираном. Только работать нужно сейчас; потом будет поздно.