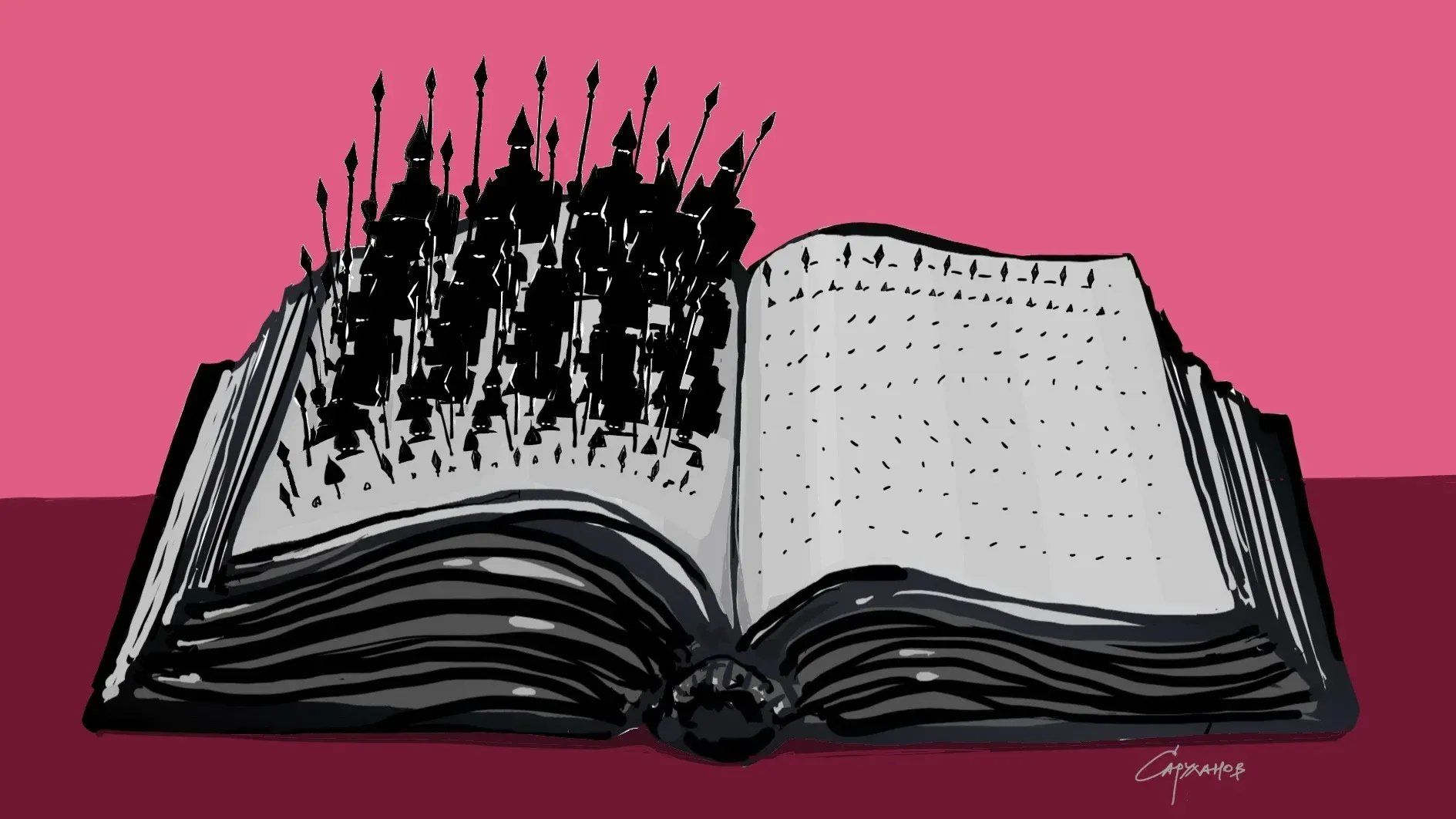

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Писателю тяжело

Писателю тяжело. На всех этапах. Так было и, по всей видимости, так будет: уж такой это род деятельности. Когда возникает мечта стать писателем? Вероятно, не в детстве. В классическом ряду детских мечтаний (пожарный, продавец мороженого, космонавт, киноартист) писатель не значится. В биографии большинства людей литературы это самая счастливая пора: тогда им еще не тяжело. Проблемы начинаются в юности, когда эта мечта возникает.

Тяжелее всего начинающим писателям. Им кажется, что никто не обращает на них внимания и никто их не ждет. Издательства и журналы не охотятся за их рукописями. И даже если рукописи добираются до издателей самостоятельно, никто не бросается их читать. Так кажется авторам — и для этого есть основания.

Они пишут длинными, витиеватыми предложениями, напоминающими структуру ДНК. Начинающие писатели боятся показаться примитивными и невежественными. Они любят скрытые цитаты и многозначительные намеки. Иногда пишут, отдавшись стихии языка, надеясь на позднейшее осмысление написанного.

Язык обладает магией, и соединение слов, как соединение букв у гоголевского персонажа, само по себе создает какую-то гармонию.

Но это гармония гаммы, а не симфонии. Новичкам кажется, что они нашли свой Гольфстрим, который вынесет их в какое-то достойное место. Течение, однако, оказывается не Гольфстримом и в конце концов растворяется в бескрайних просторах океана.

По подсчетам литературного критика и редактора «Знамени» Сергея Чупринина, в нашей стране насчитывается 700 000 человек, определяющих себя как писатели. Это много. Но позицию этих авторов нельзя оспорить. Издательства и журналы, публикация в которых прежде была сертификатом качества, в эпоху интернета потеряли свою монополию на выдачу подобных свидетельств. Всякий, кто опубликовался на литературном сайте (в том числе — созданном им самим), имеет полное право называть себя писателем. Или, боясь быть нескромным, литератором. И, честное слово, они не так уж неправы. Потому что в последние годы интернет действительно открыл читающей публике ряд хороших авторов. Вот тут-то ими и начинают интересоваться издательства и редакции, а большая литература распахивает им свои объятия. Так что положение не безвыходно. Но это только первая ступень. Потому что даже состоявшиеся литераторы делятся на популярных и непопулярных.

Евгений Водолазкин. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Непопулярным писателям тяжело. Их удивляет, что они непопулярны. Но в еще большей степени их удивляет, что популярные популярны. Некоторые отвечают на этот вопрос решительным «меня не понимают». Более кроткие ищут причину в качестве своих текстов, и это самый конструктивный подход. В конечном счете он нередко приводит к популярности.

Существует, наконец, категория тех, кто занимает активную жизненную позицию. Работу над художественными текстами они откладывают до лучших времен и начинают внимательно смотреть по сторонам.

Кропотливо собирают доказательства несостоятельности своих более успешных коллег, наглядно демонстрируя, что их успех не имеет под собой никаких оснований. Нередко объединяются и очистительной грозой проходят по шорт-листам основных премий. Объясняя, почему тот или иной шортлистник не должен был туда попасть, подводят читателя к выводу, что туда должны были попасть они.

Наиболее проницательные рассматривают литературный процесс как умело организованный заговор, знакомя широкую общественность с причинами больших тиражей, премий, поездок и любви читателей. Копают глубоко, время от времени оповещая окружающих о своих нелитературных находках.

Свое подземное существование перемежают с выходами на поверхность, устраивая набеги на сонное, как им кажется, царство литературы. На шершавом языке литературоведения это называется «скандал как стратегия успеха».

Тяжело, наконец, успешным писателям. Они («Быть знаменитым некрасиво…») стыдятся своего успеха и оправдываются за него при всяком удобном случае. Жалкие фразы о том, что их доходы не так уж велики, вызывают гомерический хохот у менее успешных коллег. Попытки объяснить, почему они не могут прочесть все посылаемые им рукописи, отзываются свинцовым непониманием отправителей. Но самое печальное — они всерьез начинают думать, что, по выражению Александра Галича, «каждое слово их — миллион, и каждый шаг — миллион», следуя (снова вспомним о литературоведении) «стратегии властителей дум».

На некотором расстоянии от этой пирамиды стоят критики. Этим людям тоже тяжело — их боятся. Критики бывают разные. Есть критики от Бога, чье золотое слово оплодотворяет литературу, вызывая к жизни первоклассные тексты. Есть, однако, и те, чья связь с небом неочевидна.

И не то чтобы «очи их, яко свещи потухлы, а зубы их обнаженны», но сталкиваться с ними не хочет ни один писатель. Особо опасны они для начинающих авторов, которые не только ответить не могут, но и сами еще не уверены в своей состоятельности. Такое столкновение иногда может стать фатальным.

Худшие из критиков — несостоявшиеся писатели. Каждое авторское высказывание проверяют по Википедии. Глаза их слезятся, выдох несвеж. Находят какие-то крохи и замирают в экстазе.

И пережевывают на пяти страницах. Крохи с писательского стола — приятного аппетита.

Писателям тяжело оттого, что критики их не любят. А ведь — должны. Любовь критика выражается в готовности исследовать законы, по которым создан авторский текст, а не приходить со своими и требовать соответствия именно им. По словам Джулиана Барнса, такой критик, разглядывая изображение слона, замечает: «Если видеть в изображенном слона — это еще куда ни шло. Но в качестве землеройки он не выдерживает ни малейшей критики».

Писателям тяжело. Всем, особенно живым. После смерти им становится немного легче.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Наклонение, которого не знает история

Слово «история» имеет множество значений, но основных, пожалуй, два:

Последовательность событий во времени.

Повествование об этих событиях.

Со вторым все относительно просто. Повествование можно крутить во все стороны — что, собственно, всегда делалось и делается. На то оно и повествование, чтобы повествовать, используя все возможные наклонения или, чего доброго, представлять события в иной последовательности. Наиболее яркий подход такого типа мне посчастливилось наблюдать на родительском собрании в мюнхенской гимназии, где училась в то время моя дочь.

Выступавшая перед родителями учительница истории жаловалась, что на каменный век (Steinzeit) приходится всего шесть часов учебного времени. Эти слова почему-то задели моего соседа, простого баварского человека, до этого мирно дремавшего. Он заявил неожиданно, что Steinzeit ему не так интересен, как современность. И тут в голову родителя пришла интереснейшая мысль, которой он немедленно поделился с учительницей. Хитроумный баварец обратил внимание на то, что изучение истории идет от Steinzeit до нашего времени. Между тем любому здравомыслящему человеку настоящее время гораздо ближе, чем Steinzeit. Так вот, нельзя ли изучать историю, двигаясь от современности к Steinzeit? Пораженные оригинальностью идеи остальные родители замолчали. Все взгляды были направлены на учительницу, которая стояла перед нелегким ответом. Ответ же оказался неожиданно прост.

— Ну, разумеется, можно изучать историю и так, как вы предлагаете, — сказала учительница. — Но тогда всякий раз придется слишком многое объяснять.

Иными словами,

историю как текст можно не только переписывать по-иному, но даже излагать ее в обратном направлении — хоть это и неудобно. Может быть, поэтому историю переписывают почти все, а задом наперед ее излагают немногие.

В истории как цепи реально произошедших вещей сослагательным наклонением и не пахнет. В отличие от гибкого повествования, объективная последовательность событий во времени — пункт труднопреодолимый. Он непреодолим хотя бы потому, что шахматная партия уже сыграна, и ничто не способно вернуть фигуры на их прежние клетки. Дело слишком далеко ушло вперед, чтобы пытаться подправить то, что когда-то было настоящим. Это со стороны будущего.

Невозможность перемен обеспечивается, как ни странно, и со стороны прошлого. Речь идет о предсказаниях и предвидениях, которые сопровождают основные исторические события. Эти события с точки зрения до видны в них с той же четкостью, что и с точки зрения после. «Повесть временных лет», первая русская летопись, рассказывает нам историю о князе Олеге, которому предсказали смерть от собственного коня (большинству сюжет известен по пушкинской «Песни о вещем Олеге»). Не будучи человеком самонадеянным, Олег расстался со своим верным другом. Спустя время он справился о судьбе коня — и узнал, что тот умер. Олег захотел видеть кости коня. Наступив ногой на конский «лоб» (так по-древнерусски обозначался череп), князь поинтересовался: «От сего ли лба смерть было взяти мне?» В ту самую минуту из черепа выползла змея, «уклюну» Олега в ногу, и он умер. Мы видим, как незыблемость события подпирается с двух сторон — прошлого и будущего. При такой двойной защите, какое уж тут сослагательное наклонение!

Другой пример. Царь Валак призывает волхва Валаама проклясть его врагов израильтян. Событие кажется неотвратимым, потому что Валак применяет в отношении Валаама материальные стимулы. Но нет: вопреки заключенному договору, израильтян Валаам благословляет. Иными словами, история движется так, как ей должно двигаться, и сослагательному наклонению нечего делать ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем.

Для людей нерелигиозных движение истории определяется скрещением миллионов воль. Результат этого скрещения люди религиозные зовут волей Божьей. Над событиями не властны ни время, ни логика, потому что они независимы и от того, и от другого. События, по сути своей, вневременны. Вопрос «когда» имеет смысл только в земных условиях. С точки зрения вечности он смысла не имеет — так же, как не имеет смысла предположение «если бы…». Итак, сослагательное (а также изъявительное и даже повелительное) наклонение возможно только применительно к текстам. Характерно, что даже сам термин имеет отношение к языку, а не к реальности. Полагать, что сослагательное наклонение в отношении прошлого возможно — значит бессовестно путать текст с жизнью.

Читайте также