(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Никакая власть, какой бы она ни была жестокой, не держится чистым насилием и принуждением. Чтобы править, нужно быть признанной населением. Одной из трех важнейших составляющих легитимности российской власти является массовая убежденность в том, что

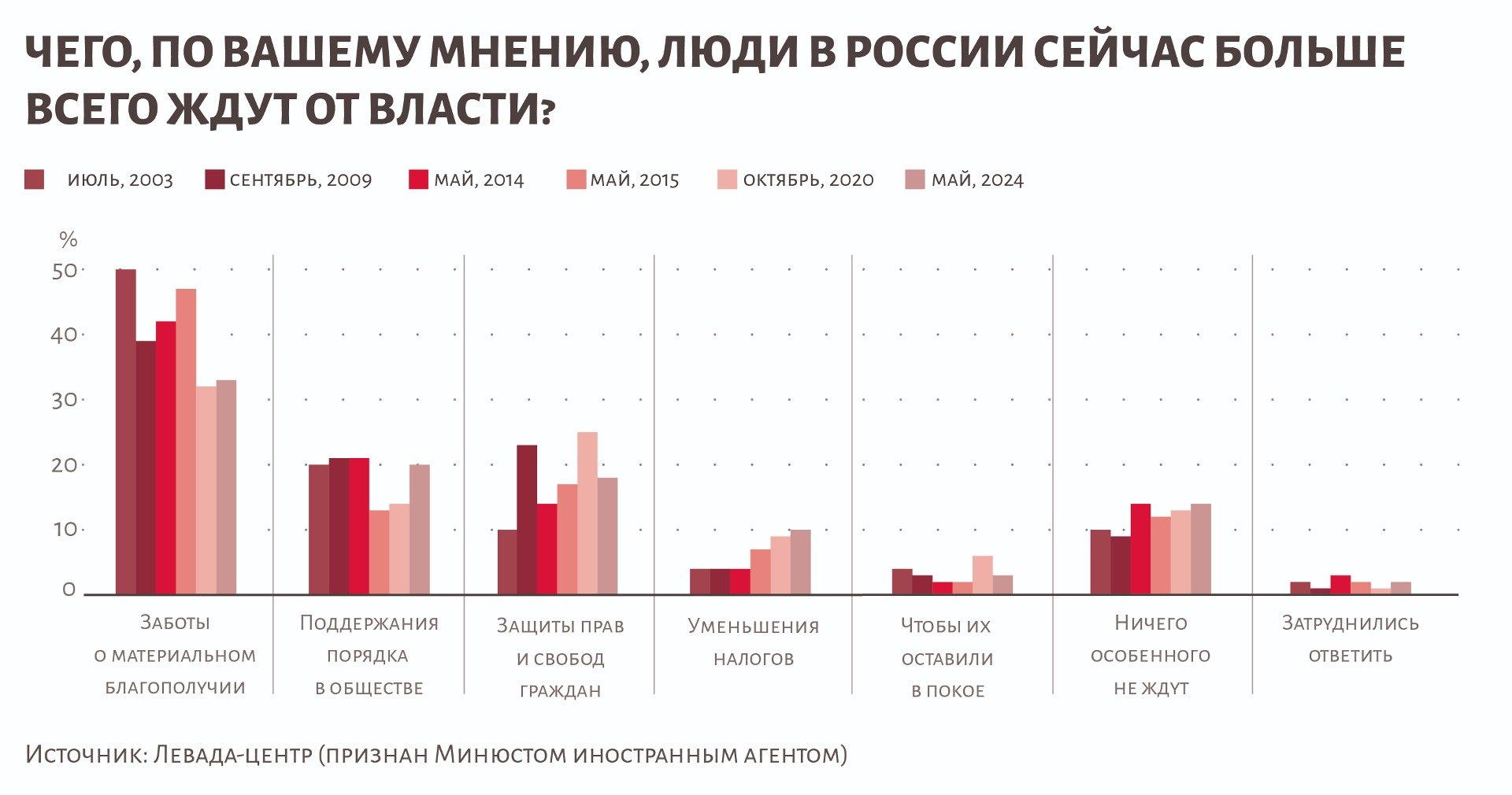

- государство должно заботиться о «народе», то есть о «простых людях», обеспечивая им приемлемый уровень жизни, безопасность, гарантированное будущее.

«Должно» не значит «будет заботиться», это разные модальности. Два других основания для признания населением права властей на повиновение им заключаются:

- в смиренном понимании безальтернативности власти

- и в вере в превосходство России как Великой державы над другими странами, которое обеспечивается ее руководством. Ключевой момент здесь — «превосходство», «исключительность», «величие», сила.

Все три функциональных составляющих легитимности российской власти связаны между собой, равны по своей значимости, обеспечивая стабильность государства (или, по крайней мере, демонстративную лояльность населения, отсутствие сопротивления и протестов).

Неудовлетворенность «заботой» власти ослабляется привычкой («всегда так было», «ничего другого и не знаем») и пониманием ее несменяемости (ритуального характера выборов, управлением селекции людей во власть). Для нейтрализации недовольства служит тезис о внешней угрозе, побуждающей население к единству и покорности. Гордость за армию играет все более важную роль психологической компенсации комплексов коллективной неполноценности. Последние годы армия оказалась единственным воплощением национальной чести, поскольку другие символические компоненты национального самоуважения (успехи науки, достижения в космосе, мировое признание русской культуры и литературы) сильнейшим образом девальвировались. Ушли сомнения в способности вооруженных сил защитить страну от врагов, как это бывало в прошлом, позор дедовщины, скандалы, связанные с насилием против гражданского населения (в Тбилиси, Вильнюсе, Риге, Баку…).

Милитаризм все сильнее занимает доминантное положение в структуре героической истории России, ее побед над другими странами.

Сама огромность территории, завоеванной нашими предками, оказывается подтверждением несомненного исторического величия страны и предначертанности свыше ее судьбы.

Тщеславное сознание быть подданными ядерной державы — это все, что осталось сегодня от особости православия, революционного энтузиазма большевиков, миссионерской идеологии строителей коммунизма и от имперского национализма Большого брата брежневского времени. Но прежняя вера или идеология никогда не исчезает «сразу» или полностью, она сохраняется в виде бессознательных структур мышления («…в Россию можно только верить»), на которые оседают новые пропагандистские интерпретации. Можно проследить, как византийская конфронтация с католическим Римом после падения Константинополя превратилась на Руси в легенду «Москва — Третий Рим», ставшую оправданием московского деспотизма и самоизоляции от Европы, затем — империи, догоняющей развитые страны («отсель грозить мы будем шведу…»). А еще позже — в большевистскую эсхатологию мировой революции, миссии коммунистического строительства, в представление о ведущем положении СССР в мире и противостоянии его загнивающему капиталистическому Западу. Наконец, при нынешней власти совсем уже стертые следы этой идеологии превосходства и исключительности предстают в виде отстаивания своей «суверенности» и призрака «традиционных ценностей», сдвига от передового учения к сомнительным претензиям на лидерство среди стран Глобального Юга.

Но в массовом сознании от всей этой идеологической трухи, от остатков социалистических верований в светлое будущее остались установки, что «завтра будет лучше, чем сегодня». Так, по крайней мере, обещают люди во власти. Трезвый взгляд на действительность заставляет население всегда ожидать худшего, надеясь на лучшее. В этом плане общественное мнение принципиально антиномично: институционально воспроизводимый структурный «оптимизм» (в самом рутинном виде — «авось пронесет») проявляется примерно у 34–40% населения независимо от положения дел в стране. Чуть больше — 45–50% живут с сознанием, что «худшее впереди». Это не разные группы населения, а индикаторы разных установок, присутствующих обычно в одних и тех же головах.

Никаких содержательных образов или определенных идей относительно нашего будущего, то есть будущего страны, сегодня не осталось, да их по ряду причин и быть не может. Ретроориентированная апелляция властей к традиции, к «традиционным ценностям» уничтожает в массовом сознании образы будущего, в лучшем случае сохраняя неопределенность будущего как повторения того, что есть сейчас (по принципу «и т.д. и т.п.»).

Социологические исследования описывали процесс разложения и исчезновения будущего (усиливающиеся по мере укрепления авторитаризма) уже в начале 2000-х годов. Но его причины лежат не столько в пропаганде, исходящей от новой власти уже после прихода Путина, сколько в глубоком разочаровании обывателя (это не ругательное слово, а характеристика «обычного человека»!) в итогах реформ, разошедшихся с массовыми иллюзиями перестройки и начала 90-х годов.

Ни «прекрасной России будущего» оппозиции, ни патриотической «Великой России» нынешнего режима уже не будет. Впереди перспектива деградации, медленной, а потому незаметной и тем более — не сознаваемой,

поскольку такой мысли сопротивляется культура «особого пути» и «особой цивилизации», на которой держится сознание своей национальной исключительности. Возьмем лишь один аспект этих процессов — перенос на политиков массовых ожиданий, обусловленных представлениями о легитимности власти.

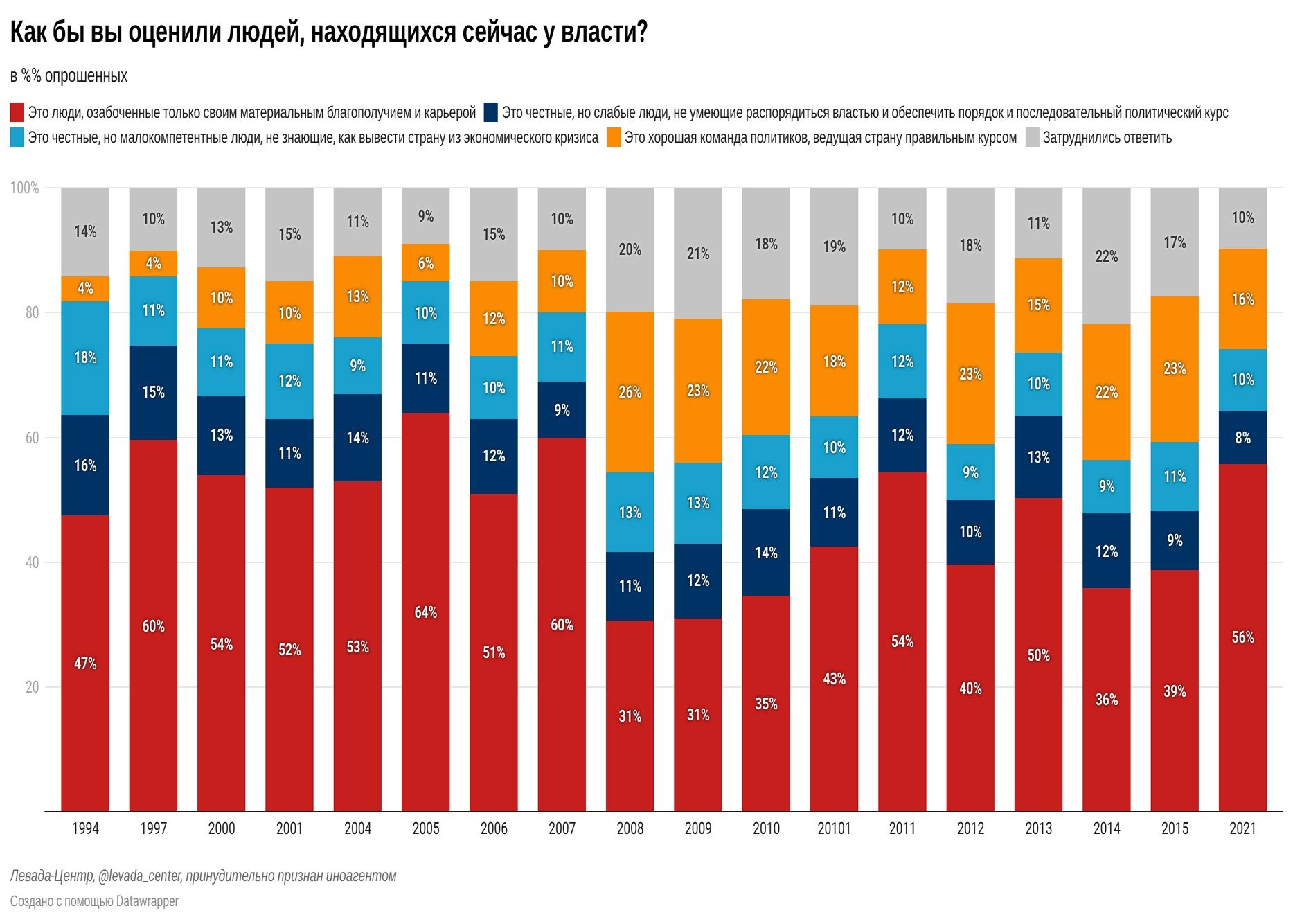

От прежней идеологии социализма, даже в ее вырожденной и стертой форме «государственного патернализма», остались лишь слабеющие упования на появление честных политиков, которые будут заботиться о «благе народа», в первую очередь — освобождении его от бедности (табл. 1). Кстати, первый общенациональный социологический опрос (1989 г.), проведенный еще в СССР, фиксировал эти же установки, сохраняющиеся до настоящего времени.

график 1

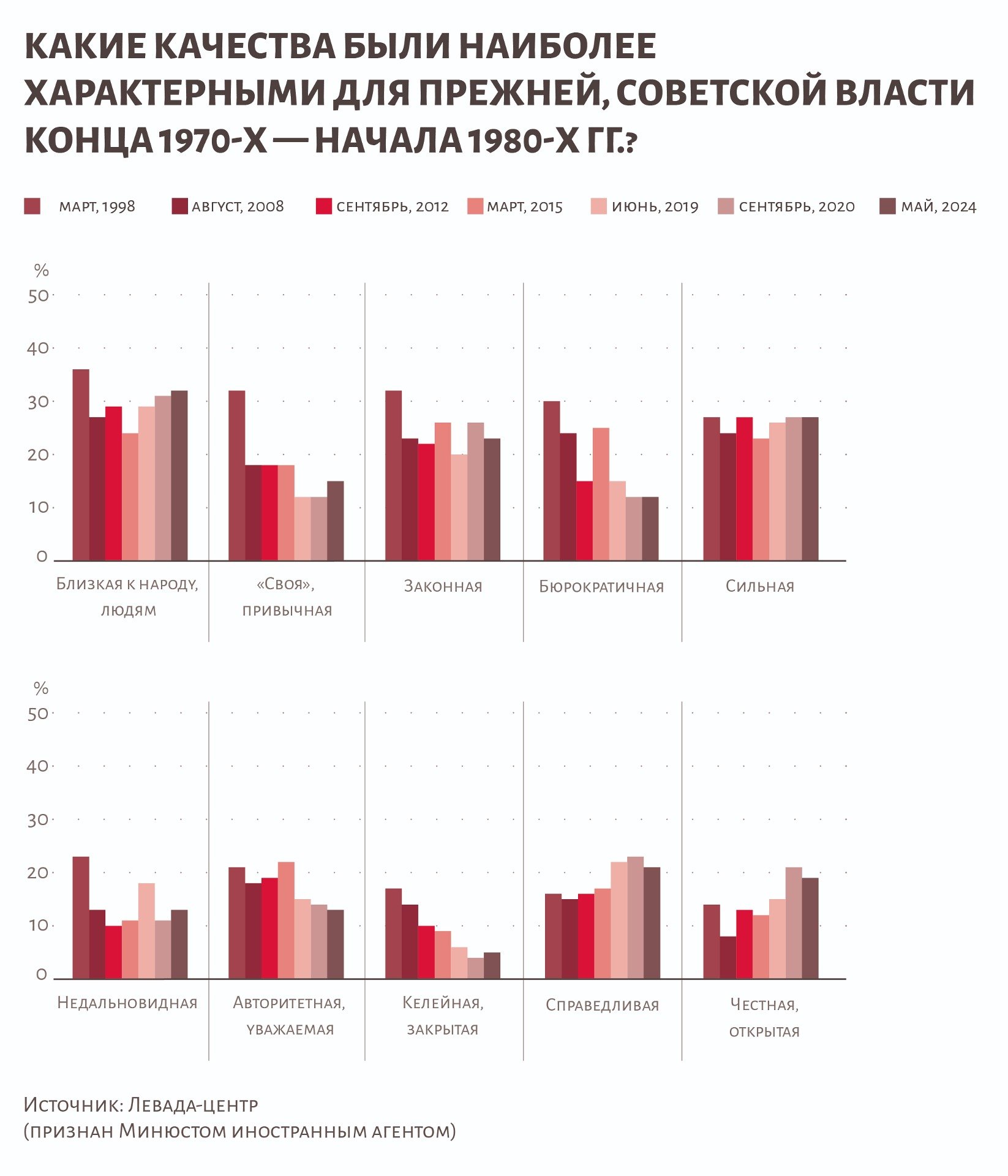

«Левада-центр» на протяжении последних тридцати лет отслеживал, как и на основе чего меняются основания авторитета власти — от реформ и ожиданий чуда «жизни, как в нормальных странах» до потребности в «стабильности» и «порядке». Соответствующие проекции фиксировались в виде массовых оценок действующих политиков, а также представлений о человеческих качествах самой власти (граф. 1, табл. 2, 3).

таблица 1

Долгое время основу мнений о власти составляло убеждение в том, что в политику, то есть в сферу борьбы за власть или допуск к властным ресурсам, идут эгоистичные и алчные, циничные люди, «озабоченные лишь своим материальным благополучием и карьерой». Почему так — у респондентов на это не было ответа. Хотя негативное отношение к «людям во власти» явно преобладает в структуре оценок на всем протяжении этих почти 30 лет, оно не порождает возмущения и неприятия, которые могли бы переходить в активные действия протеста большинства, требований морально-политической ответственности и смены этих людей другими на очередных выборах. Характеристики людей, составляющих корпус российского политического класса, носят статичный характер, будучи своего рода компонентами представлений о «метафизике власти», не подлежащих изменениям и не предполагающих собственного участия или активности со стороны высказывающих подобные мнения.

Колебания в интенсивности выражения мнений о правящем классе совпадают с волнами коллективного возбуждения и спада, связанными с патриотической мобилизацией.

Военные акции всякий раз ведут к единству общества и власти, оборачиваясь заметным снижением отрицательных оценок.

Чтобы получить детальную картину человеческих качеств современных российских политиков, мы используем методику множественного выбора, что позволяет снять эффект «наведенных» подсказок при ответе. Респондент сам выбирает из большого числа парных альтернативных характеристик те, которые соответствуют его представлениям о предмете. В одном из длительных исследований такого рода список диагностических характеристик состоял из 12 альтернатив (например, «желание получить власть только честным демократическим путем» / «стремление к власти, не гнушаясь самыми грязными средствами»; «бескорыстие» / «корыстолюбие»; «строгое соблюдение законов» / «пренебрежение к законам»; «честность, порядочность» / «бесчестность, непорядочность»; «вера в Бога» / «атеизм» и т.п.). Из соображений объема приведу лишь те определения политиков, которые отражают мнения относительного большинства, то есть обладают силой коллективной нормы, определяя вектор «общественного мнения». (Условно это значит, что доля таких ответов в одном замере более 25%; отсутствие в таблице альтернативных характеристик из приводимой пары означает, что доля таких ответов составляет менее 25%; табл. 2).

таблица 2

Из таблицы 2 видно, что с началом СВО (2022 г.) характеристики большинства российских политиков чудесным образом меняются на противоположные: «скудоумие» меняется на «высокий интеллект», «нелюбовь к России» сменяется неподдельной любовью к ней, «бесчестность» — «порядочностью», «непрофессионализм» — «профессионализмом» и т.п. Негативные характеристики, данные в 1995–2015 годах каждым третьим-четвертым опрошенным, меняются на положительные мнения, высказываемые примерно таким же числом респондентов — 25–35%). На первый взгляд было бы логичным предположить, что последовавшие честные выборы привели к радикальной смене персонального состава российских политиков, в первую очередь — избранных депутатов. Однако состав депутатов парламентских и региональных выборов после 2016 года принципиально не менялся, как не менялись и электоральные фильтры и механизмы селекции во власть, подчиненные контролю АП и направленные на обеспечение максимальной лояльности кандидатов. Скорее они становились более жесткими, чем ранее. Но и простые объяснения, что общественное мнение с началом военных действий в Украине просто «перекрестило порося в карася», тоже не годятся.

Если во мнениях о «людях во власти» преобладают или сохраняются хотя бы частично негативные определения, то представления о «власти в целом» (режиме правления) меняются очень существенно: они становятся преимущественно позитивными. Сравним мнения о власти в 1990-х годах, о советской и нынешней (табл. 3, 4, 5).

Таблица 3

таблица 4

За четверть века (1998–2024 гг.) общий вес негативных мнений и оценок российской власти снизился в два-три раза (табл. 3). Доля отдельных определений, например, «криминальная, коррумпированная» власть, уменьшилась с 63% в 1998 году до 23% в 2024 году, «слабая, беспомощная» — с 31 до 5–9%, «далекая от народа» — с 41 до 16%, «паразитическая» — с 18 до 7% и т.п. Напротив, удельный вес позитивных характеристик радикально увеличился: «авторитетная, уважаемая» — с 2 до 15%, «законная» — с 12 до 28%, «эффективная» — с 2 до 15%, «честная, открытая» — с 3 до 16%, «близкая к народу, людям» — с 2 до 18%.

Меняются не только отдельные оценки, но и сами основания оценок. Разочарования в характере реформ (утрата иллюзий о том, что отказ от советской власти приведет к немедленному процветанию) оборачиваются враждебностью к «демократам» и «реформаторам» и переоценкой советской жизни. Утрата образа будущего ведет к мифологии величия прошлого, а вместе с тем — идеализации советской власти. Советская власть оказывается «своей, привычной», «близкой к народу, людям», «авторитетной», «законной», «справедливой», «честной», «сильной и прочной», хотя и «бюрократической», «недальновидной» тоже. (При изменении оснований для оценки бессмысленным оказывается сам вопрос: как же так получилось, что «сильная и прочная», она рухнула в три дня?) Объяснение заключается в том, что функциональная дискредитация реформ 90-х годов становится основанием для позитивной оценки нынешней власти, восстанавливающей элементы легитимности прежней власти. В этом отношении ресентимент массы и потребность в легитимации последующей власти совпадают между собой. Причем потребность в идеализации советской власти и советского прошлого достигает максимума именно к 2024 г.: соотношение суммы позитивных и негативных мнений составляет в конце ельцинского правления (1998 г.) 2,5, в 2015 г. — 3,5, в 2020–2024 гг. — 5,7–5,0.

Дефект любых авторитарных режимов органически связан с отсутствием встроенных механизмов институционально упорядоченной смены людей во власти.

Поэтому логика оправдания захвата или внутриаппаратной интриги прихода к власти предполагает обязательный характер обличения, критики и дискредитации предшествующих обладателей власти. Это важнейший элемент легитимации тех, кто приходит к власти недемократическим путем — в результате заговора, переворота или внутриаппаратной интриги. В России так действовали большевики, затем Сталин по отношению к Троцкому, Хрущев по отношению к Сталину, Брежнев — к Хрущеву, Горбачев — к брежневскому застою, Ельцин— к Горбачеву, Путин — по отношению к ельцинским демократам и реформаторам. Но это верхушечный вариант самолегитимации, ограничивающийся в основном технологией власти.

таблица 5

В массовом сознании работают другие механизмы. Крах советской системы вызвал глубокий кризис коллективной «советской» идентичности. Речь шла о развале самой системы координат советского общества, быстро нарастающем состоянии общей дезориентированности, приближающейся катастрофы. Дело не только в падении привлекательности советского образца государства или тоталитарного общества, а в быстром нарастании темного, мазохистского сознания: «мы — хуже всех, мы отрицательный пример другим народам, как не надо жить», «наша история — цепь преступлений и нищеты», «мы — Верхняя Вольта с ракетами» и т.п. (такого рода оценками и стенаниями были наполнены анкеты и письма социологам, сопровождавшие первый в отечественной истории репрезентативный социологический опрос общественного мнения в 1989 году). Индикаторами этого состояния были ответы опрошенных об «исчерпании терпения народа», «предчувствии гражданской войны и распада СССР», причины которых тогдашнее общественное мнение видело в разложении самой системы, удерживаемой партийной номенклатурой, и тупом стремлении аппарата любыми средствами удержать власть.

Но последовавшие после августа 1991 года социальные изменения не привели к новым основаниям коллективного самосознания и идентичности. Напротив, массой населения они были восприняты как продолжение или другие формы того же процесса разложения, который уничтожил СССР. Крайне низкий рейтинг авторитета Ельцина и его окружения к 1995 году, похмелье после вынужденного голосования за него на президентских выборах 1996-го породили хроническое угнетающее чувство — «мы проиграли в результате всех реформ, идущих с конца 80-х годов», которое возникло и сохраняется до настоящего времени у 55–65% российского населения. Неясное чувство мстительности по отношению к тем, кто пробудил надежды на лучшую жизнь, ресентимент, характерный для колхозно-крепостного сознания, довольно скоро перевернул массовые установки, вызвал ностальгию по брежневскому времени, времени умеренного достатка и отсутствия социальных потрясений. Других идей и ценностей, которые бы стали основой консолидации общества и собственной активности, ответственности людей, не возникло или они не были восприняты. Парадокс заключался в том, что период разложения советской системы стал после экономического кризиса 1998 года восприниматься как «золотая эпоха» покоя и стабильности, лучшее время за весь ХХ век. Поэтому начиная

с 1998 года мы получаем другие идеализированные образы эпохи 1970-х годов, во многом ставшие предпосылкой путинской «стабильности», потребности в мифах Великой державы и страха перед переменами.

Изменившийся более позитивный образ действующей российской власти означает освобождение от комплексов собственного варварства и ущербности, национальной несостоятельности, фрустрации и депрессии, порожденной неудачей стать «нормальной демократической страной». Нынешний подъем одобрения политиков и институтов власти имеет под собой довольно сложный набор причин или факторов. Это результат усиливающейся изоляции от ведущих стран мира (искажение картины реальности), сопровождающейся ослаблением страха перед прошлым (забвением и вытеснением постыдного и тяжелого прошлого — непроработанных преступлений государства против своего народа, угрозой повторения прошлого, репрессий, произвола и войн). Но это и отсутствие сознания своей вины и ответственности за настоящее и прошлое, связанное с возвращением к идеологии и практикам «государственного патернализма», принятию и оправданию легитимности «суверенной» власти, независимой в своих действиях от общества. Отсутствие признаков собственной вины и ответственности равнозначно вытеснению морали в общественной жизни, то есть пустоте на месте абсолютных ценностей и принципов. Как содержательно могут быть выражены эти принципы и представления о предельном уровне этической регуляции — экзистенциальная этика, гуманизм, общество или Бог — не столь важно, если приходится говорить о том, есть ли они или их нет. Если под Богом понимать представление об абсолютных критериях человеческого существования и поведения, то, как говорил С. Кьеркегор, перед Богом мы все виноваты.