Фото: Валентин Кузьмин / ТАСС

(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КОЛЕСНИКОВЫМ АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КОЛЕСНИКОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.

Пафос перестроечной публицистики сегодня кажется многим наивным, тем более после всего того, что произошло со страной и миром в последующие годы и десятилетия. Мыслящий класс Советского Союза во времена Горбачева бросился жадно и горячо переоткрывать свою историю, и не только ее. Еще литературу, искусство, социальные процессы. Да и вообще всю свою страну, которая в сфере сознания, духа, материальной жизни была запретной и неизведанной, цензурируемой и самоцензурируемой terra incognita. Отсюда и тот шквал попыток изучения страны и самих себя. Самопознания и самоопознания.

В определенном смысле это был рецидив публицистического бума 1960-х, прежде всего заданного и оттепелью, и экономической реформой, и зарождением советской социологии, и вот этими попытками объясниться с самими собой. Канонический, ставший мифологическим тезис Андропова, мол, мы не знаем страны, в которой живем (это редуцированная формула более пространного абзаца, который он произнес с подачи спичрайтера, еще брежневского, Вадима Загладина), Юрий Владимирович, познававший мир на конспиративных квартирах КГБ, где он сам беседовал с разными людьми о жизни, мог адресовать самому себе. Советская власть на рубеже 1970-х законопатила любые попытки самоосмысления, а то, что таковым действительно являлось, — или пряталось в «катакомбах» и на подпольных семинарах, или получало гриф «секретно». И ведомство Андропова приложило к блокаде самосознания свою видимую руку.

«Новый мир» Александра Твардовского как настоящий общественный и даже в некотором смысле научный институт был разгромлен в начале 1970-го. Понадобилось больше полутора десятков лет, чтобы попытки самоанализа вернулись на печатные страницы. И с какой силой и мощью, с разных сторон — литературной, литературно-исторической, собственно исторической, экономической, этической, публицистической. Нация познавала саму себя с помощью толстых и тонких журналов и газет — такого внимания к слову не было никогда и уже, видимо, не будет.

Тиражи росли, как цунами, а потом столь же обвально стали падать: период самопознания закончился, наступили суровые будни.

Прямо согласно утраченному марксистскому канону, бытие стало определять сознание, а материальное — возвышаться над духовным.

Но вот что удивительно: нация так и не разобралась сама в себе, а в наше время и вовсе отказывается от самоанализа, причем агрессивно. И когда читаешь публицистику 1960-х или литературную критику тех лет, которая прикрывала своим жанровым своеобразием намеки на крамолу, видишь настоящие попытки осмысления происходящего и происходившего со страной. И потому это — интересно. То же самое повторилось с публицистикой второй половины 1980-х, когда лучшие ее образцы становились событиями, влиявшими и на общество (из-за чего оно становилось гражданским, то есть мыслящим), и на государство. В результате общество постепенно в своем развитии стало в чем-то опережать это самое государство, увязавшее во внутренних политических компромиссах.

Осмысление настоящего начиналось с истории. Прежде всего, сталинщина и застой становились предметами анализа.

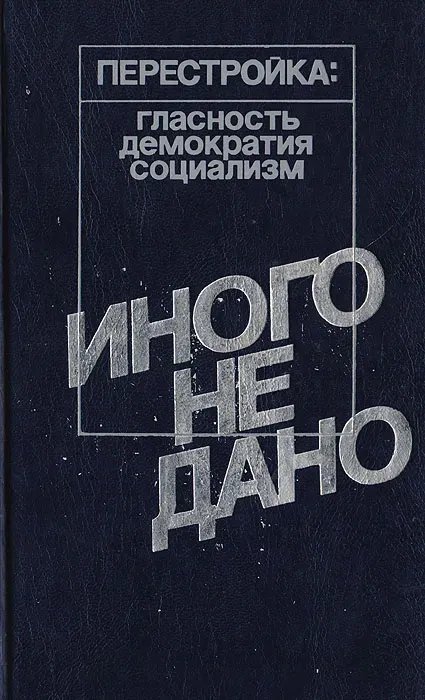

Наступило время журнальных публикаций и осмысления прошлого и настоящего средствами литературы и кино, пришло время и книжных сборников. Они были самыми разными, но тренд задали «синие» тома издательства «Прогресс» в серии «Перестройка: гласность, демократия, социализм», первый из которых — «Иного не дано» — читался едва ли не как манифест, хотя там содержался именно что серьезный разбор полетов советской власти.

Ловушка воинственного беспамятства

«Иного не дано» — за само название этот сборник критиковали и предлагали другое: «Иное дано». Исторически так и оказалось, что «иное» вернулось. Это возвращение означало регенерацию архаических способов управления и мышления, точнее, запретов на мысль. Заголовок оказался в чем-то родственным фукуямовскому «Концу истории», провозвестнику высшей стадии гуманизации человечества — отказа от коммунизма и тоталитаризма, возвращения в концерт демократических наций, разделявших гуманистические общечеловеческие ценности, включая отказ от войны. Потом наступил конец «конца истории», это и было возвращением фундаментализма, национализма, авторитарных практик. Что же хорошего в этом «ином»?

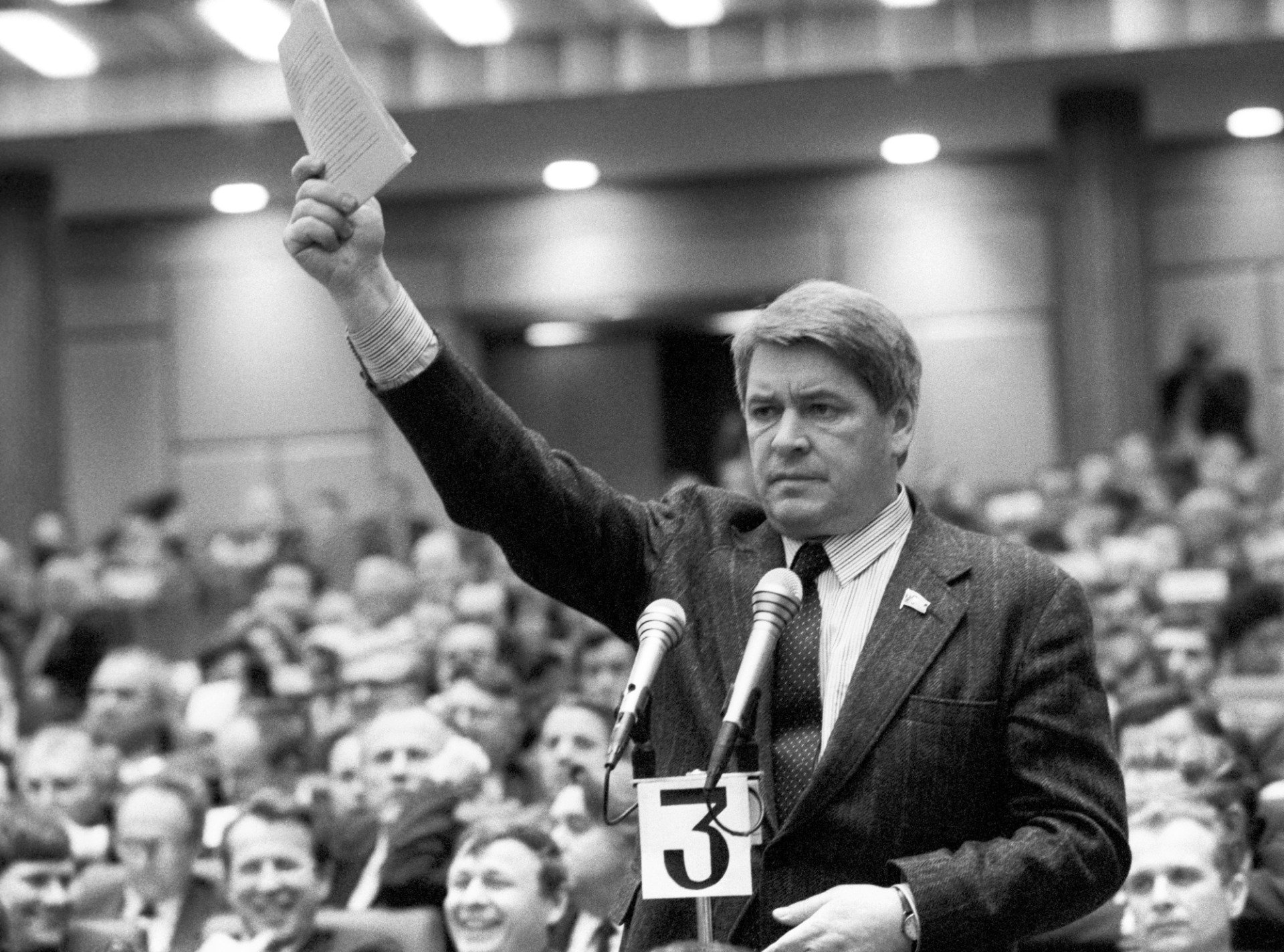

Первый сборник увидел свет во второй половине 1988-го, в год зрелой перестройки, как раз тогда, когда сопротивление ей со стороны консерваторов уже стало открытым. В предисловии один из «прорабов» трансформации общества историк Юрий Афанасьев обозначал «взрывную силу и социально-политическую значимость современной советской публицистики». Он пожелал книге поскорее устареть: описываемые явления и события хотелось бы оставить в прошлом. Страна прошла и через трагедию, и через фарс. Третьей итерации уже не дано — это «против истории». Тогда казалось, что движение может быть только поступательным. О чем Афанасьев и писал:

«…перестройка — это условие жизненности нашего общества. Иного не дано».

Юрий Афанасьев во время работы Второго съезда народных депутатов СССР. Фото: Дмитрий Соколов / Фотохроника ТАСС

Тираж сборника был огромным, по нынешним временам — просто непредставимым. Один только дополнительный тираж — 100 тысяч экземпляров. Звездный состав: берешь букву «Б», например, — а на нее среди авторов Леонид Баткин, Александр Бовин, Федор Бурлацкий, Юрий Буртин, властители тогдашних дум и, что не менее важно, эмоций. Сборник открывался статьей академика Татьяны Заславской, человека, копавшего глубже, чем на размер черенка лопаты. В тексте фоновым саундтреком звучала тревога за падение популярности перестройки.

Были в «Иного не дано» и републикации, в частности, прогремевшей на весь Союз статьи в «Огоньке» Юрия Карякина «Ждановская жидкость». Метафора была прозрачной: ждановской жидкостью когда-то забивали трупный запах, она хорошо рифмовалась с фамилией соратника Сталина Жданова. Трупное излучение сталинщины не отпускало общество. Отказ от безжалостной критики собственного прошлого Юрий Федорович проницательно называл «очернением будущего». Пройдет всего-то пять лет, и он произнесет еще одну фразу по итогам выборов в парламент 1993 — стикер для эпохи: «Россия, ты одурела!»

Серьезный разговор Глеба Павловского (кто бы знал тогда его судьбу интеллектуального демиурга путинизма, потом вставшего в оппозицию к Голему, к созданию которого он приложил руку и мозг) с его учителем, выдающимся историком Юрием Гефтером. В этом разговоре гуру отчеканил: «Воинственное беспамятство». И объяснил технологию выживания власти Сталина, которая пригодится и на будущее: это механизм «перманентной гражданской войны», искусственного создания чрезвычайных ситуаций, вечного боя с врагами, из-за которого нельзя расслабляться. В пандан к этому — не утрата даже, а уничтожение альтернативы. Нужен, говорит Гефтер, категорический запрет — запрет на катастрофу от незнания себя, от нежелания узнать себя в другом. Запрет на политический, национальный, социальный Чернобыль. Это ли не историк, являющийся пастернаковским пророком, предсказывающим назад. Но и предсказывающим вперед — все те риски, которые уже заложены в истории.

Реформа против «совершенствования»

Вслед за «Иного не дано», в начале 1989-го, сразу идет второй сборник, «Постижение», уже более предметный — здесь социология, социальная политика и даже не экономика как таковая, а «Экономическая реформа», целый раздел, в котором, в частности, публикуются либеральные (в современном смысле слова) экономисты Сергей Васильев и Борис Львин и деконструктор советской экономической системы и конструктор рынка Виталий Найшуль. Здесь же антропологи реальной жизни — Симон Кордонский и его ученик Сергей Павленко, изучавшие подлинное устройство повседневности. Здесь же — классики: демограф Анатолий Вишневский и социолог Юрий Левада.

Социальная структура общества, отношения внутри него, прежде всего неформальные, административный рынок, рынок обмена нетоварными преимуществами (ресурсами, статусами, лимитами, приказами, реже — деньгами), удобный для всех, вся эта совокупность факторов «нейтрализовала» косыгинскую реформу: «Страна вступала в период застоя, т.е. динамичного равновесия между инновационными усилиями партии и руководства государства и консервативной инерцией социальной структуры». Это констатация Кордонского. Впрочем, кто, как не партия и руководство, создавали, а затем консервировали эту структуру.

Известные в то время экономисты Борис (пострадавший в свое время от властей) и Галина Ракитские отливают формулу экономики, доставшейся в наследство от вождей, в том числе сильно переоцененного Андропова: «1983–1984 гг. показали, что сложившаяся система не шла на радикальные перемены, все время сползала на «совершенствование», оставляющее нетронутой свою сталинскую сердцевину». Именно что сталинскую!

А что такое «радикальные перемены»? В сборнике есть статья, где Найшуль предлагает свою модель приватизации, потом ее назовут ваучерной: «…в отсутствие ясных представлений о контингенте перспективных собственников представляется социально и экономически оправданной продажа титулов собственности на специальные боны, розданные населению поровну и обеспечивающие равные для всех стартовые условия».

Васильев и Львин предупреждают: не получится сделать экономическую реформу «одновременно глубокой и мягкой». Мягкая — значит, с сохранением системы, которая эти же преобразования и блокирует. Отсюда вывод-предупреждение: «…радикальная реформа не может не быть жесткой».

«Он виноват. А мы?»

Вслед за социолого-экономическим «Постижением», тираж которого в силу профессионального и менее публицистичного содержания составлял 50 тысяч экземпляров, — снова стотысячник о «главном»: «Осмыслить культ Сталина», составитель — Хуан Кобо, известный в то время журналист, из тех самых детей, вывезенных из франкистской Испании. Снова созвездие имен — от Евгения Евтушенко до Андрея Синявского, исторические имена — Троцкий, Раскольников, Бухарин. В этих текстах следует искать объяснения того, что случится уже после сборника, даже тридцать и более лет спустя после него.

Основа сталинского государства, по Леониду Баткину, «деклассированные люди, сбившиеся в стаю, в новый класс «руководителей». Феномен «выдвижения» кадров из низов формировал сталинское «люмпен-государство», у этих людей — «комплекс культурной неполноценности и дикарское тщеславие». Такой психологический подход многое объясняет — и в бездумном послушании, и в бессмысленной жестокости.

Лев Аннинский заглядывал в оборотную сторону Сталина: «вся правда» о нем — это мы». Те самые «мы», которые его поддерживали, его принимали, дали ему возможность проникнуть в кровеносную систему общества.

«Не диктатура убийственна — убийственна ее почва. То, что порождает и держит диктатора…

Кто велит? Да сами же люди и велят. Сами себе. Их слабость, их конформизм, их блудливое нежелание рисковать — вот что концентрируется в диктаторе: они его лепят себе из собственной трусости, вывернутой в жестокость». Беспощадно точный портрет массовой психологии в авторитарных и тоталитарных режимах.

«Чего же хотело большинство? — продолжает задаваться вопросами Лев Александрович. — Соловков? Бараков? Голода? Чисток? Всеобщей слежки? Всеобщей лести, сотканной из ежедневного спасительного вранья и искреннего страха? Нет, конечно, хотели не этого. Хотели — выжить, спастись в сложившейся ситуации. А это все была плата». Простое и внятное объяснение всеобщей предустановленной покорности, выученной беспомощности, искусственной индифферентности. Присоединение к толпе, чтобы выжить. На выходе: «Квашня (термин Василия Гроссмана. — А. К.), масса, магма, тесто, поток, силища». В толпе, в массе человек ощущает себя сильным, но не созидательно, а разрушительно сильным — по отношению, прежде всего, к тем, кто от стаи отстал или позволил себе роскошь не присоединиться к ней. Снова и снова вопрошаем, как десятки лет назад: «Но откуда навербовались тысячи и тысячи доброхотов в систему, «оформлявшую дела», — это мы себе объяснили?» Нет, не объяснили, ускользнули не только от ответа, но и от вопроса, и потому вынуждены повторять этот вопрос и сегодня. «Он виноват, конечно. А мы?»

Лев Аннинский. Фото: личный архив

Об этой психологии большинства, стремящегося примириться с необъяснимым и опасным внешним миром, писали психологи Леонид Гозман (признан Минюстом РФ «иноагентом») и Александр Эткинд (признан Минюстом РФ «иноагентом»): «…большинство избирает иной путь защиты: психологический. Чтобы избегнуть страха и боли, достичь внутреннего равновесия, человек готов идти на глубокие и радикальные искажения реальности. Разделив с властью ее картину мира, человек обретает не только надежду на выживание, но, что гораздо более важно, возможность счастья».

Враги, враждебное окружение, враждебный Запад, любовь к опричнине — все это было, все это в дурной бесконечности воспроизводящиеся порочные круги русской истории и русского массового сознания. Для поддержания масс в постоянной мобилизованности, а значит, верности режиму, нужна война. Она не должна кончаться — в той или иной форме, — поэтому, как отмечал в сборнике Юрий Левада, Сталин больше всего боялся поступиться ситуацией «осажденной крепости»: после Великой Отечественной войны «он выбрал снова вариант для себя простой и привычный: изоляция, милитаризация, ксенофобия. Плюс, разумеется, освоение «трофейных» регионов».

О том, как сталинизм встроен в историю и как от этой встроенности трудно будет избавиться, писали философы Борис Орешин и Александр Рубцов (потом Александр Вадимович станет постоянным автором «Новой газеты», а один из его текстов, не потерявших актуальность, недавно был опубликован в «Горби»): «Прошлое — это, прежде всего, прошлое сознания — отзывается в будущем не так, как толчок локомотива передается через состав последнему вагону. Настоящее, как правило, испытывает иллюзию, что достаточно отцепиться от соседнего вагона, чтобы изолировать себя и от всех предыдущих инерций. Но в истории сознания прошлое непосредственно продолжается в будущем».

Орешин и Рубцов понимали сталинизм как срыв в архаику, масштабный антропологический регресс. Это и регресс идеологии власти, и следующего за властью массового сознания. Идеология носит практический характер, она адаптируется до уровня «массового учебника». При этом «цепь социальных катаклизмов — кризисов, войн и революций — уже создавала обстановку, в которой расшевеливались инстинкты первобытной агрессивности и снимались элементарные табу». Причудливым, но типичным для тоталитарных режимов образом соединялись консервативный, традиционалистский вектор и «вектор, идущий по линии эскалации революционного разрушения и насилия, экспансии все более маргинальных слоев общества».

Отказ от подвигов

Один из последних сборников, но не на узкоспециальную тему, а снова как итог проделанной историей работы — «Погружение в трясину»: анатомия застоя. Он был подготовлен в 1990-м, а увидел свет в 1991-м. Видно, как смещается читательский спрос — тираж уже 46 500 экземпляров, и это при снова блистательном составе, высочайшем уровне анализа и честности рефлексии.

Наум Коржавин называет застой периодом «исторической задержки», но в то же время пишет о том, что в период 1965–1985 годов «потребность сознания была сильней, чем потребность сдерживать ее проявление». В этом и секрет, и противоречивость застоя как сравнительно вегетарианского времени. Застой, пишут Юрий Левада, Татьяна Ноткина и Виктор Шейнис, — кульминация и итог неэкономического хозяйствования, недемократического управления и идеологического двоемыслия. Ключевое слово — «стабильность». Основа стабильности — человек, который не столько хочет чего-то добиться, сколько боится потерять то, что есть, преступить, выбиться из ряда, встретить осуждающий взгляд. В социальной генетике, в отличие от биологической, приобретенные признаки наследуются.

Очень важна статья Виталия Найшуля, разобравшего на детали плановую экономику, адаптированную к военизированной экономической политике и крупным мегаломанским проектам. Усложнение и осовременивание экономической системы обессмысливает планирование — не справляется ни одна ЭВМ и никакая реформа по «совершенствованию» чего бы то ни было. Ресурс советской системы выработан, поднять экономику может только рынок. Однако — и это важное замечание, ведь на дворе 1991 год, — задержка реформы приведет к тому, что необходимые действия придется предпринимать наспех, а это вызовет последующую длительную нестабильность и разбалансированность экономики.

Виталий Найшуль. Фото: Европейский университет в Санкт-Петербурге

Владимир Пантин и Владимир Лапкин констатировали: «Сверхмощная индустриальная система работает… вхолостую (с нормальной, человеческой точки зрения), точнее, для загрузки и воспроизводства себя самой, по многу раз перерабатывая металл и другие материалы, чтобы произвести некачественные, не пользующиеся спросом (но одобренные планом), а иногда и просто вредные продукты». Этот вывод напоминает сравнение тогдашним директором Института народнохозяйственного прогнозирования Юрием Яременко советской экономики с древнеегипетской, с затратным и бессмысленным строительством пирамид.

Для интеллигенции в застойное время параллельное существование двух стилистических, именно стилистических, систем — казенной и частной — казалось абсолютно естественным, делал вывод в своей статье Вячеслав Глазычев, ставший спустя годы популярным комментатором действительности. И не следовало путать это явление с оруэлловским двоемыслием: «Например, «Битлз» и «Роллинг стоунз» — дома или на вечеринке, но еще не в ресторане, где строго блюлись правила реперткомов; живопись Сальвадора Дали — дома или в мастерской, но не в букинистическом магазине, где альбомы «неправильных» художников появились лишь с середины 70-х; социологические, социоэкономические, экологические сюжеты — на рабочих семинарах, но не на конференциях с утверждавшейся программой, и так далее, в бесконечность». К слову, как раз из таких полуподпольных семинаров и выросло в результате правительство реформ 1991–1992 годов…

Диссидентам сочувствовали, но было, писал Глазычев, и «чувство некоторой досады: вот, вместо того чтобы тихо и настойчиво делать Дело, эти донкихоты вызовут дополнительную ярость властей, после чего работать станет еще сложнее».

Да, было и такое. Можно вспомнить интересный кейс времени начального застоя. Вскоре после ареста Андрея Синявского и Юлия Даниэля в 1965 году за публикации «антисоветских произведений» на Западе известная переводчица западной литературы Рита Райт-Ковалева случайно встретила на улице жену Даниэля Ларису Богораз, которая потом прославится выходом на Красную площадь в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию. Райт-Ковалева выразила неудовольствие Синявским и Даниэлем, но отнюдь не их взглядами: знаменитая переводчица, которой советский читатель был обязан первым знакомством, например, с Францем Кафкой и Дж. Д. Сэлинджером, считала, что из-за таких людей, как эти два литератора, в СССР ужесточаются цензурные ограничения и становится труднее продвигать в печать действительно важных западных авторов.

Статья Александра Лебедева, литературного критика и автора нашумевшей в силу проведения возможных параллелей с современностью биографии Чаадаева (ЖЗЛ, 1965 год), называлась «Пес с тобой, или Выгул собак в эпоху застоя». Лебедев разбирал социальную физиологию, психологию и философию застоя — в этот период выгул собаки становился своего рода способом несанкционированно мыслить и даже обмениваться мнениями с такими же собачниками.

«Консенсус застоя» известен: «вы делаете вид, что платите нам, мы делаем вид, что на вас работаем». Лебедев предлагал нестандартный взгляд на эту, казалось бы, циничную формулу — он ее оценивал как нонконформистскую: «На откровенную показуху, творимую верхами, низы ответили тем массовым, стихийным и даже не вполне осознающим себя пассивным саботажем… который так трудно пресечь, поскольку он не имеет признаков активного протеста».

Григорий Померанц разобрал детали застойной идеологии, имевшей многодесятилетнюю, если не многовековую, природу. Это имперское сознание. Цитаты из его адептов хорошо нам знакомы из нынешних ежедневных сводок новостей. Например:

- «США существуют за чужой счет — за счет нас и наших потомков, угрожая самому их существованию». Это не Владимир Путин, это Игорь Шафаревич, 1989 год.

- «Повышенная национальная обидчивость, переходящая в агрессивность, — подсознательно найденное средство сохранить чувство самоуважения, оставаясь рабом», — Григорий Соломонович всегда был мастером изысканных и ясных смысловых формул.

- «Человечество может спастись только отказом от подвигов» — как это точно. «Русскому не приходится бороться за внешнюю независимость (какой контраст с сегодняшними рассуждениями властей! — А. К.). Его гнетет свое собственное имперское государство. И освобождение народов от имперского гнета неотделимо от освобождения личности в России».

В целом, надо признать, этим и завершилась перестройка. И наступил тот самый «конец истории». История началась заново, и перестроечные сборники читаются как неотложный анализ происходящего с нами сегодня. Как социальная археология России 20-х годов XXI века.