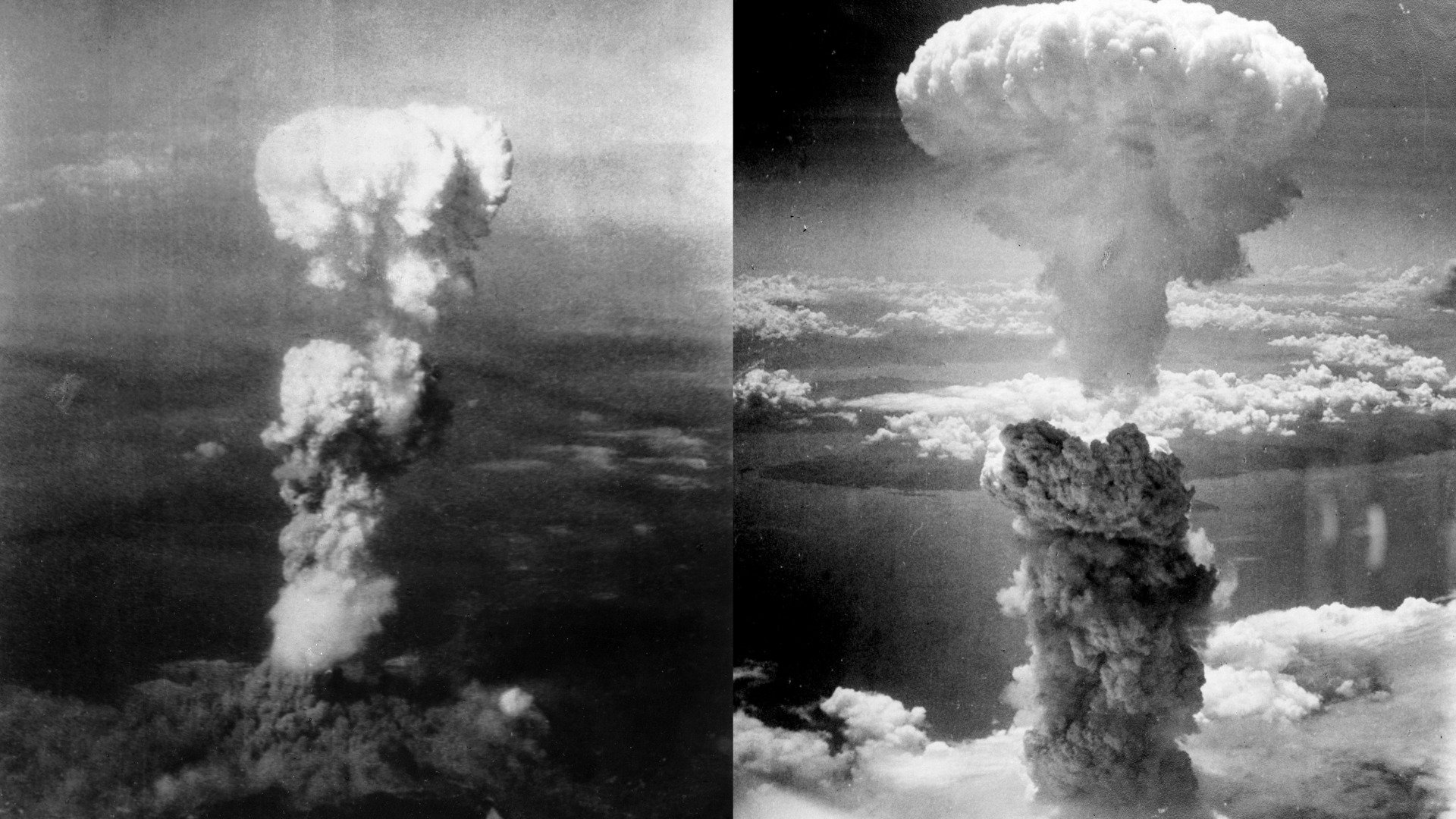

Ядерный гриб над Хиросимой (слева) и Нагасаки (справа). Фото: архив

В издательстве Individuum выходит книга американского научного журналиста Марка Волвертона о ядерной бомбе. Волвертон — автор множества книг, в том числе об истории ядерных испытаний, о последних годах Роберта Оппенгеймера, об американской программе исследования межпланетного пространства и небесных тел «Пионер». И даже о феномене Супермена с ответом на вопрос: «А что, если бы он существовал в действительности?» Его последняя книга, фрагменты из которой представляет «Горби», — это своего рода азбука ядерной войны, написанная коротко и простым языком.

«Бомба» Волвертона появляется на российском книжном рынке очень вовремя — как раз в тот период, когда разговоры о возможности ядерной войны стали недопустимо легкими. Еще и еще раз приходится объяснять, что любое применение ядерного оружия — тактического или стратегического — это катастрофа для всего человечества.

Различия без разницы

Первой появилась «атомная» бомба — в 1945 году. В тот роковой год мир увидел три атомных взрыва: первый — испытание в пустыне Нью-Мексико, второй и третий — над японскими городами. Водородная бомба появилась в 1952 году, и Соединенные Штаты испытали первый образец, стерев с лица земли маленький тихоокеанский островок. С тех пор разрабатывалось и производилось умопомрачительное число вариаций — всех форм, размеров и показателей разрушительной мощности. Хотя против людей до сих пор применено только два атомных устройства — в Хиросиме и Нагасаки, на научных и военных испытаниях взорвали более двух тысяч во всевозможных условиях и средах: как над землей, так и под ней; под водой — и в глубине, и на мелководье; во всех слоях земной атмосферы; и даже в космосе, в сотне километров от земной поверхности. Устройства были и маленькими, как чемодан, и большими, как дом. Взрывы варьировались от умеренных, в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте, до самого мощного в истории — испытания советской «Царь-бомбы» мощностью 50 мегатонн в 1961 году.

Но то, что делает ядерное оружие уникальным, не ограничивается техникой или физикой. Физик Альберт Эйнштейн — как мы увидим, одна из главных фигур, сделавших ядерное оружие (ЯО) возможным, — однажды сказал, что атомная бомба изменила все, кроме нашего мышления. Он был прав, но не совсем. Ставшая реальной перспектива уничтожения человеческой цивилизации и в самом деле не уняла наше вечное стремление к агрессии, власти и войне (хотя и ограничила его, о чем пойдет речь дальше). И все-таки начиная с 1945 года она повлияла на международную политику, военную стратегию и человеческую психологию — как коллективную, так и индивидуальную.

Да, действительно, то же самое можно сказать о любом другом крупном прорыве в военных технологиях — от арбалетов и катапульт до пулеметов и мин. Все они меняли характер боевых действий, затрагивая не только поведение отдельного солдата на поле боя, но и образ мышления властей предержащих, которые объявляют войны и принимают важные стратегические решения. К сожалению для отдельного солдата, обычно эти перемены не сразу становятся понятны командирам, которые отвечают за его жизнь, и они могут, не осознавая всей опасности, объявить штурм под пулеметным огнем или не обратить внимания на странные облака, клубящиеся над окопами. Впрочем, после «периода обучения», неизбежно сопровождающегося тяжелыми потерями, военные стратеги осваивают возможности нового революционного вооружения и придумывают защитные меры, чтобы предотвратить или хотя бы сгладить ущерб.

Но с ядерным оружием все иначе. На войне его применяли только дважды. И поскольку второй взрыв, в Нагасаки, произошел всего через три дня после первого в Хиросиме, у японцев практически не было времени, чтобы сообразить, что это значит и как реагировать.

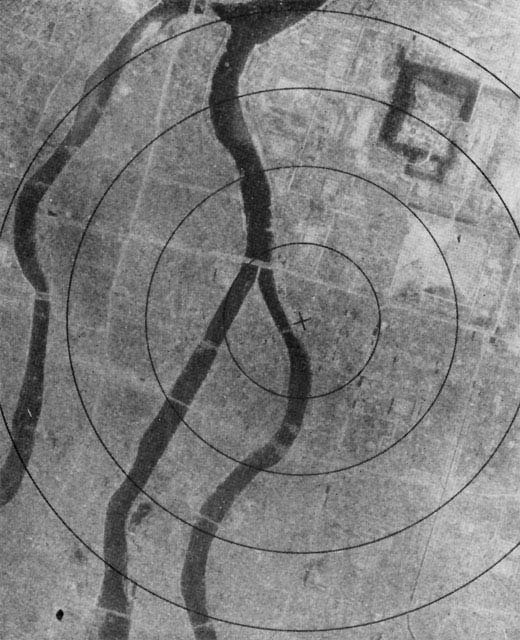

Хиросима. До ядерного взрыва… Фото: архив

… и после. Фото: архив

Десятилетия ядерных испытаний привели к детальному изучению воздействия ЯО и появлению различных защитных мер — бомбоубежищ, йодида калия, планов эвакуации. Кое-что из этого даже прошло проверку в ходе изощренных учебных испытаний. Но будет ли от всего этого толк, если ракеты полетят по-настоящему, не знает никто. У нас есть практический опыт защиты солдат и гражданских от пуль, снарядов, мин, химических атак и много чего еще. Это горький опыт, полученный в ходе реальных войн. Но в случае ядерного оружия, увы, нет и его.

Конечно, мы все должны быть благодарны, что ядерная война остается гипотетическим сценарием. И здесь мы возвращаемся к фактору, который отличает ядерное оружие от любого другого: это и правда большие бомбы. Они приносят гораздо больше разрушений и могут одним ударом убить гораздо больше людей, чем любые другие виды вооружений, а потому и рассматривать их нужно отдельно.

После изобретения ядерного оружия выдвигались предложения, как использовать его в созидательных, а не разрушительных целях. Одну идею всерьез рассматривали в конце 1950-х — это так называемая операция «Плаушер», в ходе которой атомные бомбы применялись бы для терраформирования: сравнивания гор, создания искусственных бухт и глубоких котлованов. Проводилась даже серия маломасштабных испытаний, доказавшая то, что все и так знали: со всеми этими задачами атомные бомбы справляются с легкостью. Правда, есть один нюанс — тонны радиоактивной пыли. Как справиться с этой неприятностью, никто так и не придумал.

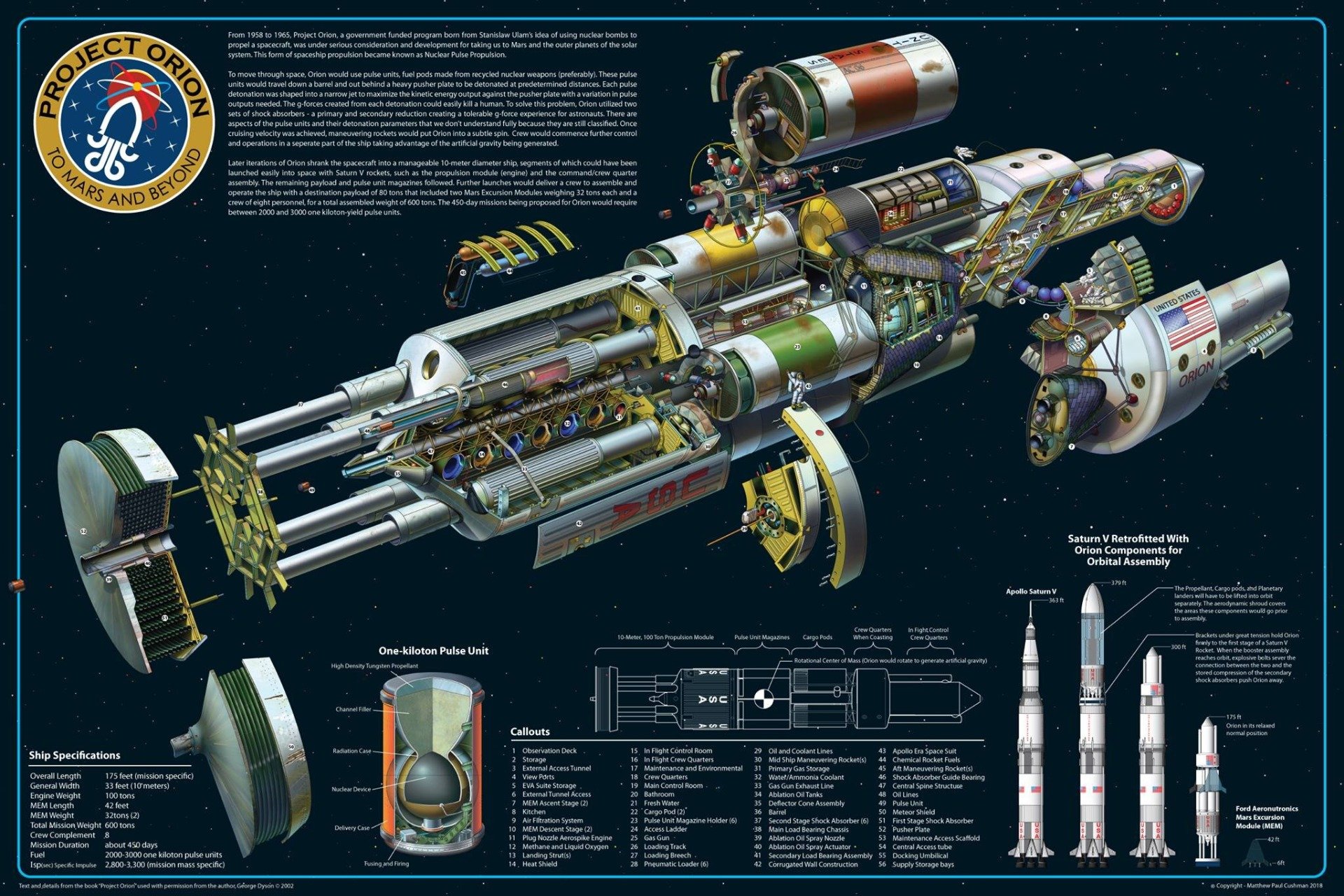

Еще один причудливый проект — «Орион», который должен был решить несколько проблем сразу. Замысел был таков: запустить огромный космический корабль с помощью сотен ядерных взрывов, чтобы одновременно и сократить ядерный арсенал, и совершить межзвездное путешествие. Это необычная и изобретательная идея, которую предложили одни из лучших умов мира, — но даже операция «Плаушер» намного реалистичнее.

Проект «Орион»

Все эти планы могли принести пользу разве что тем, кто активно участвовал в разработке ядерного оружия, отвлекая их от истинной цели подобных устройств — да и то лишь на время. Все-таки ученые и администрация манхэттенского проекта не собирались исследовать космос или придумывать новые технологии рытья котлованов. Они отчаянно стремились получить новое, небывалое оружие раньше нацистов. А после войны — сохранить превосходство США, считая, что Советский Союз, как Германия до него, намеревается захватить мир. В обоих случаях речь шла об оружии войны, а вовсе не орудии мира — хотя кое-кто в ходе холодной войны и после нее пытался настаивать на обратном.

Необыкновенная разрушительная сила ЯО определяет и другую его уникальную характеристику — научную и практическую, психологическую и философскую: это оружие Судного дня. Сама идея о силе, способной уничтожить весь мир, не нова — ее можно найти в религии и фольклоре практически всех культур с самых древних времен. Но

человечество никогда не держало такую силу в собственных руках — до изобретения атомных и особенно водородных бомб.

Сразу после Хиросимы и Нагасаки, когда в общественное сознание проникла новая и незнакомая идея ядерного оружия, одновременно начала распространяться и одна утешающая мысль. Атомная бомба закончила войну, потому что она такая мощная, что ей никто не может противостоять. А значит, и сама война уходит в прошлое — по крайней мере, полномасштабная мировая война вроде той, которую только что пережил мир. Война будет настолько ужасна, настолько разрушительна, что ни одно государство ни за что не станет ее начинать. Грядет новая эпоха международного единства и благополучия под эгидой глобального правительства, которое будет контролировать великую силу атома и применять ее только во благо.

Прекрасная мечта — но человеческая природа и политические реалии таковы, что ей не суждено было сбыться. Соединенные Штаты недолго наслаждались мировым господством как единственные обладатели атомной бомбы, которые вдобавок пострадали в ходе Второй мировой войны намного меньше своих союзников. Эта идиллическая интерлюдия резко оборвалась в 1949 году, когда атомную бомбу разработал Советский Союз. Соединенные Штаты были шокированы и поспешили перейти к следующей стадии. В 1952 году была создана водородная бомба. Когда Советы ответили тем же меньше года спустя, стало ясно: вместо воплощения мечты о международном единстве ЯО открыло эпоху доселе невиданных страхов и опасностей.

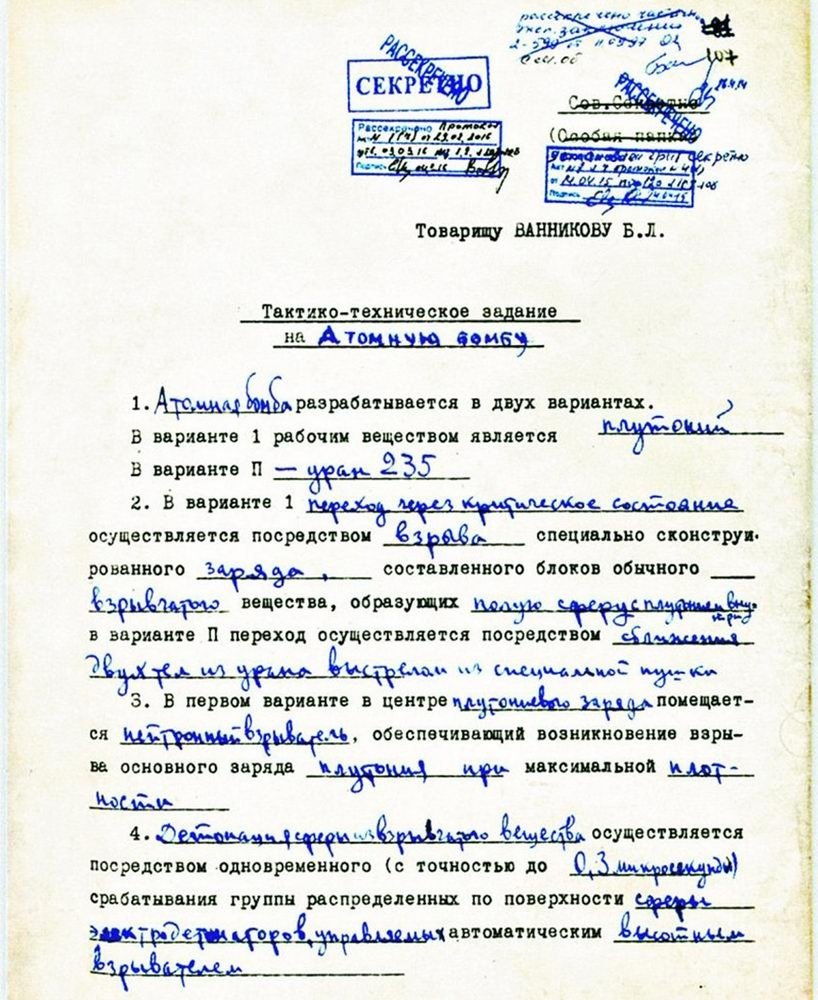

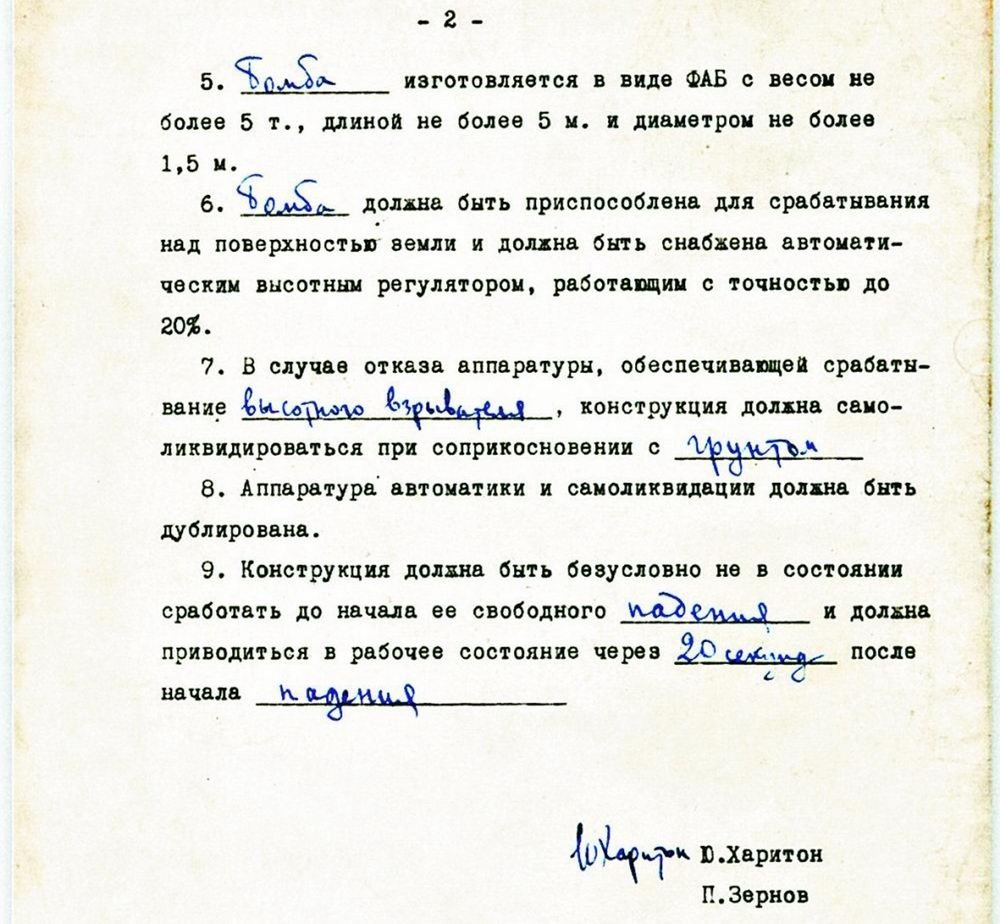

Документ «Тактико-техническое задание на атомную бомбу». Под ним подпись Юлия Борисовича Харитона — главного конструктора КБ-11. Далее фамилия Павла Михайловича Зернова — начальника КБ-11. Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Все эти страхи были сконцентрированы в образе Судного дня. Для обычного человека это необязательно означает конец света в буквальном смысле, когда погибнут все до единого люди на планете. Достаточно только тебя и всех твоих любимых, уничтожения твоего родного города, падения твоей страны: чем не конец света? Пока Соединенные Штаты и СССР наращивали арсеналы и грозили друг другу на протяжении 1950-х годов, пока кино, сериалы и романы пугали сценариями один другого страшнее, а правительства размышляли, как защитить граждан в случае войны, перспектива конца света стала дамокловым мечом, нависающим у всех над головами, — по крайней мере в Северном полушарии, которое в первую очередь пострадало бы в случае ядерной войны.

И тогда, и сейчас этот меч висит над каждым из нас совершенно независимо от политики, идеологии, национальности и любых других ярлыков, которые проводят границы между людьми. Возможность ядерной войны объединяет человеческий род — пусть и не в том смысле, в каком хотелось бы послевоенным идеалистам. А причина в том, что ядерное оружие разбираться не будет. Оно — абсолютный уравнитель: где взрывается бомба, она убивает и уничтожает всё и вся. Огнестрельное оружие можно нацелить, чтобы убить одного-единственного человека; артиллерийский снаряд или дрон можно навести, чтобы уничтожить конкретное здание или объект. Для ядерного оружия самая маленькая цель — это какое-нибудь гигантское сооружение, город, мегаполис. Оно по самой своей натуре безлично, а если применять его по максимуму, оно способно уничтожать целые народы.

Уничтожение со взаимными гарантиями

Хотя Америка чувствовала огромную угрозу, когда атомную бомбу получил Советский Союз, и, несмотря на всю истерическую риторику и пропаганду генералов и политиков на протяжении пятидесятых, только во второй половине шестидесятых у США появился реальный повод волноваться. К тому времени Советы достигли приблизительного ядерного паритета — то есть равенства ядерных арсеналов. Наступила эпоха взаимного гарантированного уничтожения.

Президент США Джон Кеннеди (справа) с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко и послом СССР в США Анатолием Добрыниным во время встречи в Белом доме, 18 октября 1962 года. Фото: Harvey Georges / AP

Ее ознаменовало официальное признание со стороны Соединенных Штатов, что теперь так называемые сверхдержавы — то есть США и СССР — негласно заключают договор о совместном самоубийстве. Если каждая из сторон может уничтожить другую, в действительности на это уже не способна ни одна из них — ведь ответный удар точно так же уничтожит напавшую сторону.

Такой была логика — вполне разумная при условии, что на обеих сторонах противоборства возобладает здравый смысл. Но ни Соединенные Штаты, ни СССР не желали мириться со статус-кво. Паритета и стабильности мало, убеждали стратеги и теоретики. Одна сторона обязательно должна стать сильнее другой. Это убеждение запустило ускоряющуюся гонку вооружений, которая привела к разработке не только нового мощного оружия, но и новых способов защиты — а также обременила экономику обеих стран непомерными расходами.

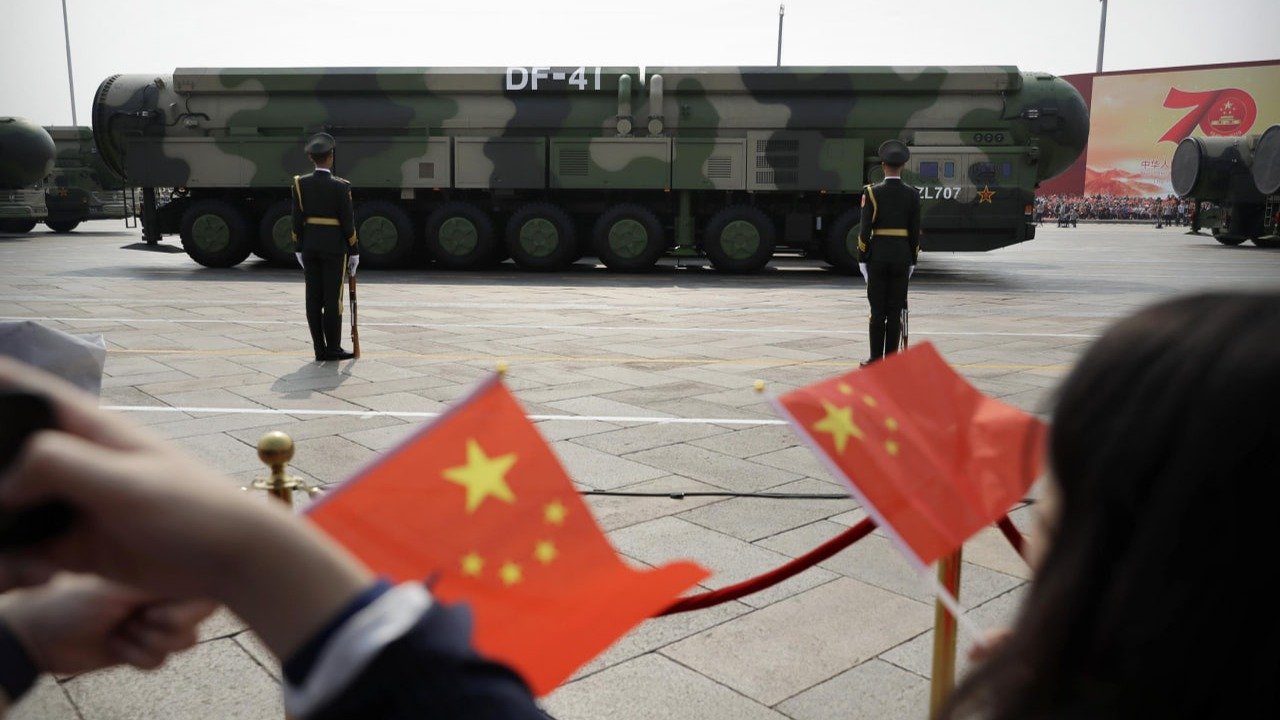

Затраты на поддержание большого ядерного арсенала, не говоря уже о его развитии и бесконечном расширении, повлекли за собой и благотворные последствия. В шестидесятых-семидесятых появились первые серьезные попытки контроля над вооружениями. Эти инициативы не всегда были успешными и зачастую ограничивались не более чем громкими заявлениями, но все-таки они помогали поддерживать диалог между сверхдержавами и попытки понять друг друга. Сближению способствовало и то, что США и СССР были менее лицемерны в своем нежелании допускать в так называемый ядерный клуб другие страны. В 1952 году в это эксклюзивное общество вошла Великобритания, за ней в 1960-м — Франция, хотя обе эти страны приносили больше головной боли СССР, чем США. Но когда в 1964-м бомбу разработал Китай, тут уже и Соединенные Штаты заволновались о международном распространении ядерного оружия и дипломатических усилиях по его ограничению.

Пикет организации «Женщины за мир» около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, где проходило специальное заседание по Карибскому кризису, 1962 год. Фото: AP

Логика взаимного уничтожения к тому же означала, что, раз войны никуда не денутся, для них придется искать альтернативы — а следовательно, вместо разработки новых типов вооружения придется вернуться к старым и проверенным.

Если сверхдержавы не могли сражаться напрямую, они делали это опосредованно — например, в государствах-сателлитах в удаленных частях мира вроде Кореи и Вьетнама, — или тайно, с помощью шпионажа и махинаций, чтобы подорвать влияние друг друга. Особым случаем стала Европа. СССР обладал здесь неоспоримым военным превосходством. Призрак Красной армии, покоряющей всю Западную Европу, преследовал США с самого окончания Второй мировой войны, еще до того, как всерьез началась холодная (как ее ни отсчитывай — с 1948 года, когда произошел Берлинский кризис, или с 1949 года, когда Советы обзавелись собственной бомбой). Это стало главным стимулом для создания Организации Североатлантического договора (НАТО) в 1949 году, объединившей США с Великобританией и Западной Европой, для сдерживания советской экспансии. Когда США и НАТО признали, что традиционными силами вторжение не остановить, это превратило Западную Европу в ядерный спусковой крючок: если в Западную Германию войдут советские танки, их встретят ядерным огнем.

Теоретически в ход пошло бы только «тактическое» оружие — то есть небольшие боеголовки, бьющие по локальным объектам. Но никто не знал наверняка, как не дать «ограниченной» ядерной войне быстро перерасти в полномасштабный мировой конфликт. НАТО и Соединенные Штаты считали это сомнение очередным плюсом доктрины сдерживания, как бы оно ни пугало, а также аргументом в пользу расширения затрат на традиционное оружие — причем не только чтобы наращивать присутствие войск в Европе, но и чтобы поддерживать Вьетнамскую войну, которая казалась бесконечной.

И все-таки политическое давление, связанное с доктриной взаимного уничтожения, и расходы на гонку вооружений, не говоря уже о ее этически сомнительной основе, наводили на мысли и о более радикальных альтернативах. Например, вдруг ядерная война все-таки не покончит с человеческой цивилизацией? Что, если это не сценарий в духе «все или ничего», как было принято считать с начала атомного века? И некоторые стратеги, генералы и политики — в особенности после драматического Карибского кризиса 1962 года и нескольких других инцидентов, которые я рассмотрю позже, — начали пестовать еретическую мысль, будто можно провести ограниченную ядерную войну и даже выйти из нее победителем.

Причем эта идея казалась все более реалистичной благодаря технологическому прогрессу в сфере ядерного вооружения и в способах доставки ядерного заряда к намеченной цели. Начиная с появления межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в конце 1950-х вариантов стало гораздо больше. Вместо того чтобы просто сбрасывать ядерное оружие с бомбардировщика, теперь можно было отправлять его на вражескую территорию через космос, не покидая своих границ, или запускать с подлодок, положение которых невозможно отследить. Если русские и правда вторгнутся в Европу, по линии фронта можно ударить ядерной артиллерией. И уже необязательно пользоваться боеголовками мощностью в десятки мегатонн, стирающими с лица земли целые города; появилось оружие, поражающее цели самого разного калибра. Ядерный ответ можно подстроить под конкретную атаку, утверждали военные стратеги. Президенту необязательно выбирать между Армагеддоном и полной капитуляцией.

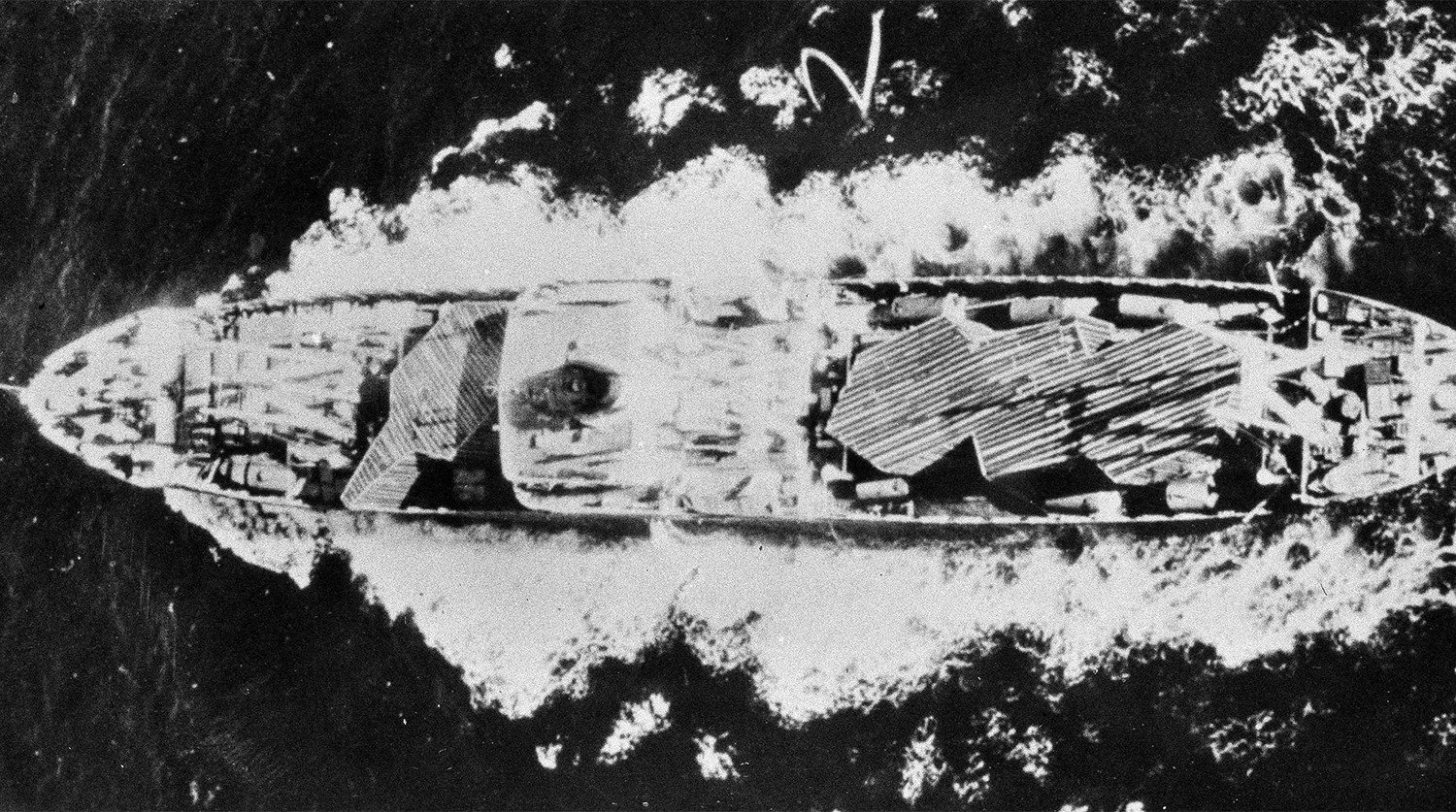

Советское судно с легкими бомбардировщиками в ящиках направляется в сторону Кубы, 23 октября 1962 года. Фото: US Department of Defense

На первый взгляд это казалось привлекательным. Но такая стратегия предполагает, что и враг ответит так, как мы предполагаем. А когда бомбы начнут взрываться в военных базах, в городах или везде сразу, кто может знать, что случится на самом деле? Если мы благородно разбомбим только вражеские военные объекты, но не города, кто гарантирует, что ответ будет пропорциональным — особенно учитывая, что последствия ядерного оружия, пусть даже сравнительно небольшого, по самой его природе нельзя ограничить определенной географической областью? Если, например, СССР будет так любезен и ударит только по базам с МБР в Северной Дакоте, Монтане и Вайоминге, радиоактивные осадки все равно будут угрожать Чикаго, Миннеаполису, Сент-Луису, Детройту и всему гражданскому населению в тех районах, куда дует радиоактивный ветер.

И все-таки составлялись планы, продумывались сценарии, принимались на вооружение бомбы для их воплощения. Военные стратеги и политики успокаивали себя мыслью, что теперь у них есть рационально просчитанные сценарии. Один из них, появившийся на заре ядерного века и достигший пика популярности в шестидесятые, — это идея гражданской обороны: надежда, что если построить сеть общественных и частных бомбоубежищ в школьных подвалах и дворах и научить школьников прятаться под партами, то значительное число американцев переживет ядерную атаку. В СССР занимались примерно тем же, особенно в крупнейших городах. Хоть эксперты и напоминали о печальной истине, что после появления водородного оружия большинство людей, спрятавшихся в убежищах, просто сварятся или задохнутся из-за бушующих на улице огненных бурь, другие возражали, что укрытия, которые окажутся в стороне от прямых попаданий, защитят людей от радиоактивных осадков.

Все это было не более чем изощренной пропагандой и театральщиной, призванной убедить общественность, будто никакой опасности нет, — эквивалент ритуала из начала XXI века, когда нас заставляют снимать обувь и проходить неуклюжие проверки перед посадкой в самолет. Когда стало очевидно, что для постройки достаточного количества убежищ понадобятся невероятные расходы, официальная кампания по гражданской обороне свелась к публикации информационных буклетов и обустройству укрытий в некоторых общественных зданиях, где хранились запасы продовольствия и медикаментов, которые в конце концов оказались просроченными и больше никогда не пополнялись. Вскоре большинство граждан осознали — если не понимали этого с самого начала, — что они мало что могут предпринять. Если начнется война, им никто не поможет.

Сила восприятия

Когда речь идет о ядерном оружии, мы, естественно, обсуждаем его взрывную мощность, невероятный жар, возникающий при взрыве, последствия в виде излучения и радиоактивных осадков. Но, как уже, возможно, стало ясно из рассуждений о конце света, взаимном гарантированном уничтожении и разнице между традиционными и ядерными бомбами, другой довольно важный аспект их уникальности связан не с физикой или тонкостями военной стратегии, а с человеческой психологией — убеждениями, мнениями, а также табу и мифологическими представлениями, окружающими все, что связано с этой темой.

И здесь самый яркий пример — теория сдерживания. <…> Нежелание нападать на страну, которую считаешь заклятым врагом, потому что веришь, что это приведет и к твоему уничтожению, выглядит вполне логично — классический случай безвыигрышной ситуации. Но чтобы эта теория предотвращала войны, нужно верить и во многое другое. Во-первых, что у вашего врага хватит сил на ответную атаку; во-вторых — что он не побоится ее применить; и в-третьих — что он не испугается угрозы настолько, что решит ударить первым. Все это — вопросы восприятия, угроз и контругроз, блефа и контрблефа, с помощью которых вы пытаетесь разгадать истинные намерения врага — и даже свои собственные.

Как мы увидим далее, ближе всего человечество подошло к реальной ядерной войне в ходе Карибского кризиса 1962 года. Это была череда решений и ответных шагов, каждый из которых подводил все ближе к опасной черте — вплоть до момента, когда США или Советский Союз едва не решили, что у них не остается другого выбора, кроме как объявить войну. Впрочем, в конце концов, взглянув на проблему объективно и не увидев впереди ничего, кроме пустоты, и президент Джон Ф. Кеннеди, и первый секретарь Никита Хрущев поняли, что выбор у них все-таки есть, и не поддались попыткам убедить их в обратном. Они отступили от края пропасти. Отчасти — благодаря чистому везению, но еще и потому, что им хватило ума, чуткости и человечности, чтобы взвесить истинные последствия войны и осознать, что она того не стоит.

В классическом фильме Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав» заглавный персонаж — ядерный стратег Пентагона — заявляет, что

«сдерживание — это искусство устрашить врага и тем самым лишить его возможности нападения».

Кадр из фильма Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав»

Без сомнения, страх сыграл свою роль в том, что остановило Кеннеди и Хрущева в 1962 году и других мировых лидеров — в ходе прочих кризисов. Но на результат повлияли и человеческая эмпатия, сострадание, а также хладнокровное взвешивание рисков и преимуществ.

И это важно, когда задумываешься как о положительном (пока что) результате всех ядерных противостояний в истории, так и о вопросе, над которым размышляли многие люди: как нам (пока что) удалось прожить семьдесят пять лет с момента последнего военного применения ядерного оружия? Не сформировалось ли некое негласное моральное табу, которое нас спасает, которое всегда в последний момент мешает президенту или премьер-министру нажать на роковую кнопку?

Возможно, четкого ответа на этот вопрос не существует. Но само наличие такого вопроса снова напоминает, что, какие ни давай объяснения или определения, ядерное оружие в корне отличается от любого другого.