В массе своей люди слабы и трусливы, не готовы к свободе и боятся правды, а значит, надо, чтобы кто-то сильный управлял ими и обманывал их.

Джордж Оруэлл, «1984»

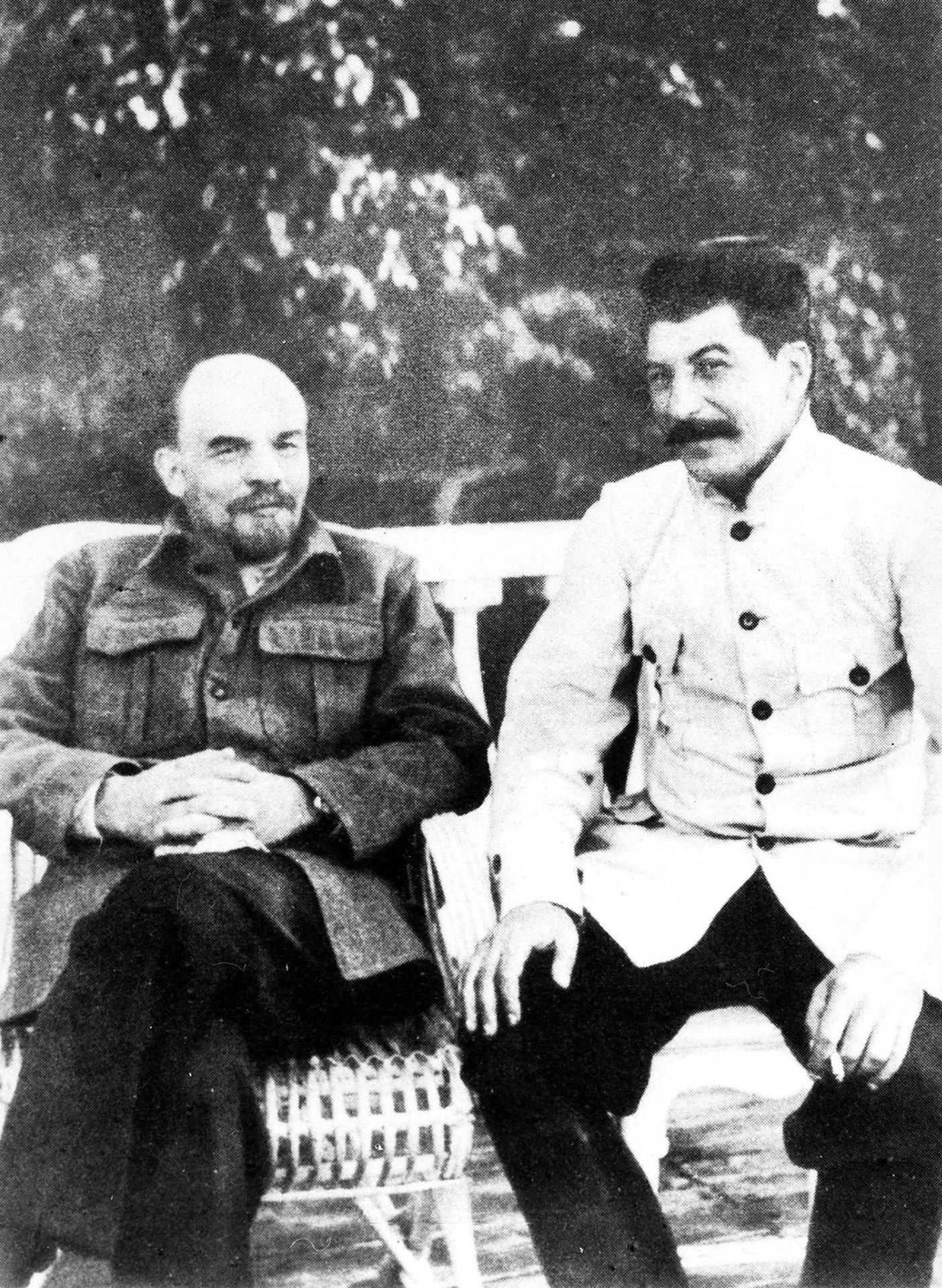

Встреча Ленина и Сталина в Горках, 1922 год. Фото: Репродукция ТАСС

Май 1935 года. Польша прощается со своим правителем, маршалом Юзефом Пилсудским. По любопытному стечению обстоятельств маршал скончался 12 мая, в девятую годовщину совершенного им военного переворота, в результате которого в стране был установлен авторитарный режим под лозунгом оздоровления — «санации» — общественно-политической жизни. Тело Пилсудского специальным поездом перевезли из Варшавы в Краков, где он был похоронен в склепе замка Вавель, рядом с королями Польши.

Когда похоронная процессия достигла Вавеля, с прочувствованной прощальной речью на ступенях собора выступил президент Польши Игнаций Мосьцицкий, который в свое время занял этот пост с благословения Пилсудского и верно служил вождю режима, когда тот отказался стать главой государства: «…Он был королем наших сердец и правителем по нашей воле. <…> Смелостью своей мысли, дерзостью своих целей, силой своих деяний он освободил от оков порабощенный народ, дал безоружным меч, которым были завоеваны границы [страны], и покрыл славой знамена наших полков… Он даровал Польше свободу, границы, силу и уважение». Вряд ли кто-либо из прощавшихся с польским вождем в тот день мог предположить, что всего лишь через четыре с небольшим года от основанного Пилсудским режима не останется и следа, а главное наследие маршала — восстановленная после 120-летнего перерыва независимость Польши, будет вновь растоптано хищными соседями. Винить в этом многие поляки начнут если не самого покойного, то его незадачливых наследников.

Ко времени смерти польского лидера свои авторитарные вожди или откровенные тираны имелись в большинстве европейских стран.

К середине 1930-х демократии сохранились только в западной и северной частях Европы. За несколько лет, остававшихся до начала Второй мировой, рухнуло еще несколько демократических режимов — в Испании, Румынии, Греции. А ведь незадолго до этого, по окончании Первой мировой, или, как называли ее тогда, Великой войны, демократизация Европы казалась массовой. Идеологические установки президента США Вудро Вильсона и других политиков, воспринимавших эту войну как глобальную борьбу демократий и самоопределяющихся наций с консервативными милитаристскими многонациональными империями, представлялись верным описанием ситуации. Но за полтора десятилетия изменилось все.

Похороны Пилсудского. Фото: Национальный цифровой архив Польши

Авторитарная волна

Признаки того, что демократические режимы в Европе не слишком устойчивы, обнаружились в начале 1920-х. Наиболее ярким проявлением этого процесса стало установление фашистского режима Бенито Муссолини в Италии. В 1930-е общеевропейский марш к авторитаризму продолжался. В январе 1933 года в Германии утвердились у власти национал-социалисты Адольфа Гитлера. Целая череда переворотов или формально законных актов, означавших переход к авторитаризму, изменила политическую карту Европы от Португалии до Эстонии.

Часто в качестве одной из главных причин этих перемен называют Великую депрессию конца 1920-х — начала 1930-х годов, но значительная часть авторитарных перемен произошла еще до ее начала. Демократы, разделявшие представления о Великой войне как битве демократий против империй, аристократии и милитаризма, списывали все на происки реакционных сил. Президент Чехословакии Томаш Гарриг Масарик заявлял в 1928 году: «Монархизм развивался тысячелетиями — демократия же лишь с конца XVIII века, а потому современные демократии незрелы и представляют собой скорее попытки демократии. Неудивительно, что многие воспитанники и сторонники старого монархического режима… выступают против демократии, стремятся к изменению общественного строя путем реформы, а в крайнем случае и революции. Поэтому то здесь, то там происходит возвращение к абсолютизму, к диктатуре». В этом анализе точность оценки межвоенных демократий сочетается с прогрессистской иллюзией. Авторитарные режимы 1920–1930-х не были возвратом к традиционным формам политического устройства даже в тех случаях, когда на их знаменах были начертаны консервативные лозунги. Появление этих режимов стало, на наш взгляд, следствием целой совокупности причин.

Политические причины

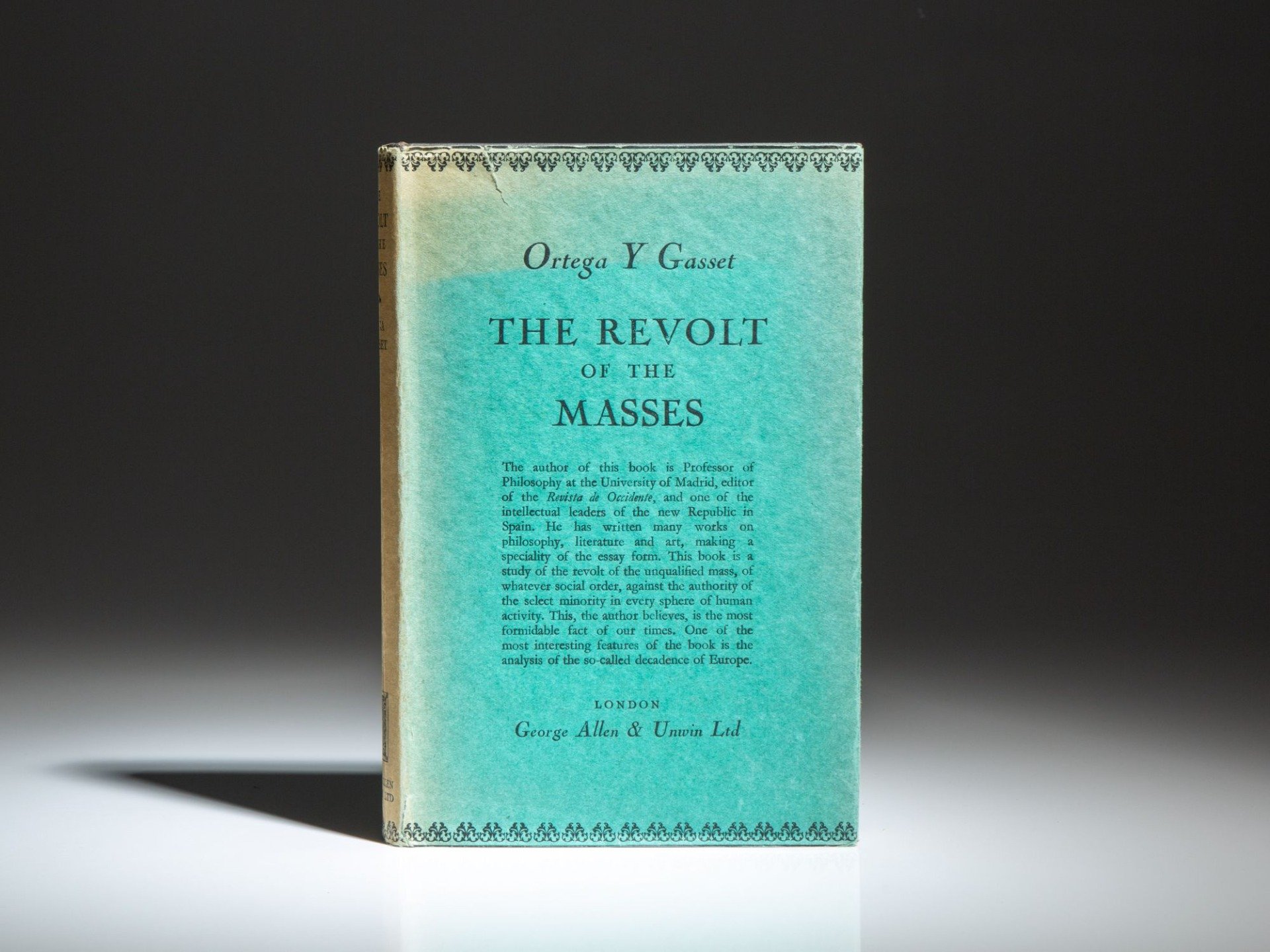

Налицо институциональная незрелость некоторых «молодых демократий» Европы, где партийно-политические системы быстро выродились в борьбу различных кланов и групп интересов. Там не было укоренившихся демократических традиций, демократии зачастую имели имитационный характер: новые конституции фактически списывались с западных (Франция, Швейцария, Бельгия) образцов. Выход масс на политическую сцену, проанализированный испанским философом Хосе Ортега-и-Гассетом в работе «Восстание масс» (1930), был в первой трети ХХ века столь быстрым и решительным, что традиционные политические элиты и институты оказались не готовы ответить на такой вызов. Это заставляло искать новые рецепты обуздания/канализирования народной энергии, включавшие в себя «отмену» демократии и переход к авторитарному правлению.

Книга Хосе Ортега-и-Гассета «Восстание масс»

Идеологические причины

Победа большевистской революции в России и возникновение СССР стали важным фактором европейской и мировой политики. Европейские элиты воспринимали большевизм как постоянную угрозу, не только внешне-, но и внутриполитическую, при наличии практически во всех странах Европы коммунистических симпатизантов и активной подрывной деятельности Коминтерна. В качестве противовеса коммунизму и другим радикальным левым идеологиям выдвигались и консервативно-традиционалистские, и новые, более революционные концепции, основанные на примате национальной идеи. К таковым в первую очередь относился фашизм — своеобразная комбинация радикального национализма и социализма, «выдающаяся политическая новация», по выражению американского историка Роберта О. Пакстона. В основе националистических идеологий лежало представление о всенародном единстве, идее «нации и порядка».

Авторитарная политическая модель становилась средством удержания и/или обновления народного единства и защиты национальных интересов. При этом отношения между консерваторами и фашистами далеко не всегда были гармоничными, колеблясь в диапазоне от «брака по расчету» (Италия при Муссолини, Германия на первом этапе нацизма, франкистская Испания, «режим 4 августа» в Греции и др.) до конфликтов и открытой вражды (Венгрия, Румыния, страны Балтии).

Великая Октябрьская революция. Фото: Репродукция ТАСС

Экономические причины и проблема модернизации

Разрушения и социальные диспропорции, порожденные Великой войной, послужили фундаментом новых кризисов, особенно там, где социально-экономическая база изначально была слабой, как в большинстве регионов центра и юго-востока Европы. Экономическое оживление середины 1920-х оказалось недолговечным и не сопровождалось достаточными мерами социальной поддержки малоимущих слоев населения. После начала Великой депрессии (1929) это привело к массовому обнищанию, резкому росту социального неравенства и, как следствие, к радикализации значительной части общества.

В обществе все чаще сталкивались противоположные интересы и требования: с одной стороны, модернизации и социальных реформ, с другой — консервации «старых добрых» порядков и защиты от внешней конкуренции. И тут националистические авторитарные режимы предлагали свои на первый взгляд примиряющие рецепты: дирижизм, протекционизм и корпоративизм как способ согласования интересов работников и работодателей под патронажем всемогущего государства.

Национальные и геополитические причины

Первая мировая война и возникшая по ее итогам Версальская система породили больше проблем в отношениях между европейскими государствами, нежели разрешили. Проигравшие — Германия, Австрия, Венгрия, Болгария, Турция — чувствовали себя несправедливо униженными и ограбленными. Как отмечает британский историк Ян Кершоу, все 11 европейских стран, где накануне Второй мировой войны сохранялась демократия, либо относились к числу победителей Первой мировой, либо сохраняли в 1914–1918 годах нейтралитет. В то же время Италия, страна из числа выигравших, считала себя обделенной при дележе добычи, что также подогревало реваншизм и стремление к демонтажу Версальской системы. Авторитаризм представлялся более эффективным средством защиты национальных интересов.

Первая мировая война. Фото: Репродукция ТАСС

Возникновение новых государств и изменение границ проходило после Великой войны под лозунгом «самоопределения наций». В действительности этот принцип соблюдался далеко не всегда. В границах всех без исключения новых стран проживали значительные этнические меньшинства. Чехословакия и Югославия оказались столь же пестрыми в национальном отношении, как предшествовавшие им Габсбургская и Османская империи. При этом

все возникшие государства строились как национальные, основывались на доминировании определенных языка и культуры, что неизбежно вело к межэтническим противоречиям.

И в данном случае авторитаризм выступал в качестве рецепта объединения и умиротворения, пусть даже силового, путем подавления протеста меньшинств, антисемитской политики и т.п.

Между фашизмом и консерватизмом

С точки зрения социальных опор, политики и идеологии интересующих нас режимов их можно разделить на три категории: консервативно-авторитарные, фашистские и гибридные.

Опорой консервативно-авторитарных режимов являлись традиционные элиты и государственно-политические институты, прежде всего монархия, аристократия, армия и бюрократический аппарат. Более широкую социальную базу обеспечивала поддержка со стороны зажиточных городских слоев, консервативной интеллигенции и крестьянства с его традиционалистскими настроениями. Такие режимы стремились к ограничению и постепенной ликвидации элементов парламентской демократии и политического плюрализма, что в итоге вело к установлению военной или монархической диктатуры. С точки зрения идеологии речь шла о сочетании национализма, милитаризма, традиционализма и религиозного консерватизма.

При этом режимы такого рода, как «королевские диктатуры» в Югославии, Румынии и Болгарии, режим Хорти в Венгрии или Салазара в Португалии, не стремились к активной политической мобилизации населения. Культ верховного лидера в таких режимах, в отличие от лидеров коммунистических или фашистских, опирался, прежде всего, на стремление к стабильности и патерналистские представления. Нация отождествлялась с семьей, а ее вождь — с требовательным, но справедливым отцом.

Во внешней политике этих режимов могли присутствовать элементы реваншизма, как в Венгрии при Хорти. Но эти экспансионистские планы обычно не простирались слишком далеко, не являлись реальной идеологической установкой, как это было у режимов фашистских (нацистский Lebensraum, планы Муссолини по созданию «новой Римской империи»). Идеалом консервативного авторитаризма было увековечение «национального единства» под иерархически обустроенной властью традиционных элит с их консервативными ценностями. Под влиянием обстоятельств подобные режимы проводили, пусть в ограниченном масштабе, модернизационные преобразования, но эти реформы не являлись целью и ядром их политики.

Фашистские режимы были устроены во многом иначе. Как и коммунизм, фашизм стал плодом «восстания масс» и одной из форм реакции на социальные проблемы, порожденные модернизацией.

Один из ведущих исследователей фашизма Роджер Гриффин определяет его как «идеологию, мифологическое ядро которой… представляет собой палингенетическую форму популистского ультранационализма». Палингенезис — это представление о возвращении, возрождении тех или иных явлений, существовавших в прошлом. Говоря проще, фашизм — такой род радикального национализма, который опирается на представление о мифическом национальном идеале, якобы реализованном в прошлом («Великая Германия», «слава Римской империи» и т.п.), но впоследствии утраченном вследствие «упадка».

Виновниками этого упадка объявляются враждебные элементы («еврейские плутократы», коммунисты, социалисты, декадентская интеллигенция, коррумпированные либеральные политики и проч.), а средством преодоления — политическая мобилизация нации, ведущая к установлению диктатуры вождя и его партии.

Фашизм революционен точно так же, как и столь ненавидимый им коммунизм. Однако, в отличие от них, фашизм использует радикальные лозунги, помещая их в контекст «национального возрождения», то есть своего рода консервативной революции. В фашизме силен модернистский и даже прогрессистский элемент — недаром сторонниками итальянского фашизма на его начальном этапе были футуристы.

Муссолини в Милане, 1930 год. Фото: архив

Взывая к мифологизированному «славному прошлому», нередко проявляя уважение к традиционным ценностям и институтам, таким как монархия и церковь, фашизм в то же время пытается осуществить революционное преобразование общества. Многие фашистские вожди, например, лидер «Легиона архангела Михаила» в Румынии Корнелиу Кодряну, говорили о воспитании «нового человека» (omul nou) как важнейшей цели своей деятельности.

Инструментами политико-идеологической мобилизации масс являются фашистская партия и другие подконтрольные режиму организации, прежде всего — молодежные (культ молодости — один из характерных признаков фашизма, недаром гимном итальянских фашистов была песня Giovinezza, «Юность»).

Политизация общества здесь куда более глубока, чем при консервативно-авторитарных режимах. Консервативному правителю достаточно, чтобы обыватель был пассивно лоялен, то есть не предпринимал активных действий против режима и держал язык за зубами, когда речь идет о политике. В обмен на это он может спокойно наслаждаться своей частной жизнью. Но фашистскому диктатору нужна активная лояльность подданных, выражения массовой преданности, митинги и шествия, пропагандистские акции. Такой режим организует поголовное участие жителей страны в массовых начинаниях. Культ вождя в фашистских движениях и созданных ими режимах более идеологически акцентирован и всеобъемлющ, чем в консервативно-авторитарных.

Революционная политическая практика фашизма может вести к конфликтам с консервативными институтами и традиционными элитами. В межвоенный период такие конфликты наблюдались практически повсеместно там, где фашистские движения приобретали значительное влияние и популярность, от Португалии и Эстонии до Германии и Румынии.

Для «чистого» фашизма консерватизм, пусть и самый что ни на есть антидемократический, антикоммунистический и авторитарный, слишком «тесен» и слишком пассивен.

Кроме того, социально-экономическая программа фашизма обычно включает в себя реформистские элементы левого толка — развитие государственной системы социальной поддержки, определенную защиту прав наемных работников, а главное, создание корпоративистских институтов как средства преодоления социальных конфликтов. Эти элементы приходят в противоречие с интересами части традиционных элит.

Во внешней политике фашистские режимы стремятся к активной экспансии, которая является частью их программы «возрождения величия нации». Если неагрессивный консервативный авторитарный режим вполне возможен, то неагрессивный фашизм — это бессмыслица, contradictio in adjecto. Итало-греческая война 1940–1941 годов стала столкновением как раз таких режимов: экспансионистской фашистской империи Муссолини и скромного оборонительного авторитаризма правителя Греции генерала Метаксаса. Война в рамках фашистской идеологии — важнейшее средство воспитания «нового человека». Но именно внутренние революционность и агрессивность фашистов придают их режимам неустойчивость: мобилизовывать общество нельзя непрерывно, естественная усталость и стремление к миру и стабильности рано или поздно возобладают.

Гибридные режимы — третий тип авторитарных моделей межвоенного периода. Здесь речь идет о сочетании в разных пропорциях признаков двух вышеописанных типов, в некоторых случаях с сохранением рудиментарных элементов демократии. Так, «санационная» Польша формально оставалась демократическим государством с выборными органами власти, многопартийностью и гражданскими свободами. На практике оппозиция преследовалась, результаты выборов подтасовывались, национальные меньшинства подвергались дискриминации, гражданские свободы ограничивались. Кроме того, в стране существовал неофициальный альтернативный центр власти в лице Пилсудского и выпестованной им военной верхушки. Тем не менее созданная в Польше политическая модель не может быть однозначно названа ни консервативным авторитаризмом, ни тем более фашистским режимом.

Антониу ди Салазар. Фото: Getty Images

«Новое государство» (Estado Novo) Антониу Салазара в Португалии было отчетливо персоналистским и корпоративистским, но не пропагандировало идей консервативной революции и внешней экспансии; более того, в 1930-е годы Салазар разгромил португальские фашистские движения. В Испании установившийся после победы в гражданской войне режим каудильо Франко опирался на идеи католического консерватизма, однако фашистская Фаланга была включена в структуры власти и тем самым лишена революционного драйва и «обезврежена». В Греции «режим 4 августа» (1936–1941) сочетал консервативный национализм, монархизм и патернализм с заимствованными у фашистской Италии элементами политической мобилизации.

Таким образом, в межвоенной Европе мы имеем дело с пестрой палитрой националистических авторитарных режимов, от «деформированной» демократии до фашистских диктатур. Общими для них были:

- консервативный национализм и воинствующий патриотизм;

- упор на политическое единство граждан как условие реализации национальных интересов;

- отчетливая персонализация верховной власти — при разных формах и масштабах культа национальных лидеров;

- отрицание демократии, либерализма и политического плюрализма;

- радикальный антикоммунизм;

- преследование политических противников;

- ущемление прав национальных меньшинств;

- почти во всех случаях (исключение составляли Греция и отчасти Болгария) — антисемитизм;

- подчинение принципов законности и правового порядка политической необходимости и идеологическим императивам.

Запад есть Запад, Восток есть Восток

Авторитарная волна охватила в 1920–1930-е годы большую часть Европы. Ее специфическим продолжением можно считать захватнические походы гитлеровской Германии в 1938–1942 годах, до перелома на фронтах Второй мировой войны. Политическим результатом стало либо временное уничтожение государственности покоренных нацистским рейхом стран, либо ее трансформация путем создания зависимых от Германии авторитарных режимов (Словакия, Хорватия, Норвегия, вишистская Франция). К концу лета 1940 года в Европе осталось лишь пять демократических государств — Великобритания, Швеция, Финляндия, Швейцария и Исландия.

В то же время есть ряд факторов, не позволяющих, на наш взгляд, ставить на одну доску националистические режимы Центральной Европы и Балкан, с одной стороны, и Германии (с Австрией, включенной в 1938 году в состав Третьего рейха), Италии, Испании и Португалии — с другой.

- Во-первых, процессы модернизации в восточной части Европы к концу Великой войны только набирали ход. Перед хрупкими демократиями — плодами Версальской системы, а затем перед сменившими их авторитарными режимами стояла задача проведения преобразований, которые позволили бы разрешить глубокие социальные противоречия, порожденные этой незавершенной, а в некоторых случаях лишь едва начавшейся модернизацией. Речь шла о подъеме экономики, борьбе с нищетой, укреплении позиций как на мировых рынках, так и в системе международных отношений. Со всеми этими задачами межвоенные авторитарные режимы не справились, оказавшись в итоге либо разгромленными Германией, где нацистская диктатура опиралась на развитую экономику и вполне сформировавшуюся нацию, либо включенными Гитлером в сферу своего экономического, политического и военного влияния.

- Во-вторых, модернизация на востоке Европы подразумевала и завершение процесса национального строительства. Даже в тех странах региона, где государственность как таковая сложилась еще в Средневековье, как в Польше или Венгрии, формирование современных наций с соответствующей массовой самоидентификацией протекало с запозданием в сравнении с Западной Европой. Крах в результате Первой мировой четырех империй — Габсбургской, Османской, Российской и Германской, в составе которых народы региона жили столетиями, дал резкий толчок этому процессу. Но во многих случаях новообретенная государственность становилась не институциональным обрамлением уже во многом сформированной нации, как это было, скажем, в Германии во второй половине XIX века, а, наоборот, инструментом формирования такой нации. Самый яркий пример — Албания, возникшая в ходе поражений Османской империи в совсем не очевидных границах под покровительством европейских держав на основе конгломерата горских племен.

- В-третьих, у стран центра и юго-востока Европы был куда более скромный по сравнению с западными соседями демократический опыт. «Золотые свободы» первой Речи Посполитой (ставшие, к слову, одной из причин ее краха в XVIII веке) или старого Венгерского королевства не вписываются в формат полноценных демократических традиций, поскольку касались лишь относительно небольшого слоя шляхты, имевшего политические права. Накануне Первой мировой избирательным правом в габсбургской Венгрии (в отличие от Австрии, где оно с 1907 года было всеобщим для мужчин) обладало лишь около 10% мужчин и 0% женщин, и даже к началу 1930-х годов эта доля едва достигала трети взрослого населения.

Таким образом, авторитарные режимы имели в восточной части Европы куда большую укорененность, чем в западной, а демократии — гораздо меньшую. Это отражает и тот факт, что крах демократий в этом регионе, за исключением Чехословакии, произошел в основном под влиянием внутренних причин и еще до начала экспансии Третьего рейха.

Речь не только о прошлом

Разгром Третьего рейха и его союзников имел неодинаковые последствия для запада и востока Европы. В освобожденных войсками западных держав странах произошло быстрое и вполне успешное восстановление и обновление демократии. Начался период экономического подъема («тридцать славных лет»), «стартером» которого стал план Маршалла, предложенный европейцам США. Напротив, в странах, оказавшихся после 1945 года в зоне влияния СССР, в течение всего лишь трех-четырех лет были установлены коммунистические диктатуры советского образца. Европу разделил «железный занавес».

Большинство стран Центральной и Юго-Восточной Европы объединяет общность не только предшествующего, но и последующего исторического опыта, опять-таки отличного от опыта Западной Европы.

В каком-то смысле коммунисты продолжили дело межвоенных режимов, но куда более решительным и радикальным образом.

Важно то, что они пришли на подготовленную почву.

Коммунистическая попытка авторитарной модернизации тоже оказалась в конечном итоге неудачной, но чрезвычайно глубоко отразилась на облике соответствующих обществ. В то же время коммунисты «заморозили» многие политические, экономические и культурные процессы, получившие развитие в 1918–1945 годах. Именно поэтому в 1990-е, после падения коммунистических режимов, все страны региона пережили период идеализации истории межвоенных и отчасти военных лет. Те времена воспринимаются многими как антитезис просоветского социализма — эпоха экономической свободы, патриотизма, развития национальной культуры и традиций. Правая, националистическая часть политического спектра стран Центральной и Юго-Восточной Европы стала поднимать на щит не только «умеренных» авторитарных правителей вроде Пилсудского в Польше или Улманиса в Латвии, но и одиозные фигуры — Павелича в Хорватии, Тисо в Словакии, Кодряну и Антонеску в Румынии.

Со временем общественная и научная дискуссия об историческом наследии этих деятелей, однако, приняла более размеренный и объективный характер. К тому же «молодые демократии» рубежа ХХ–XXI веков оказались более прочными и учли многие ошибки своих неудачливых предшественниц. Тем не менее проблемы, связанные с интеграцией в Европейский союз, экономические и политические кризисы последних лет, частичное разочарование в либеральной демократии, связанное с завышенными ожиданиями, — все это делает идеи «нации и порядка» популярными в некоторых слоях общества. Как отмечают в монографии «Европейские диктатуры» кембриджские историки Герхард Безьер и Катажина Стоклоса, «память об Антанасе Сметоне (Литва), Константине Пятсе (Эстония), Карлисе Улманисе и даже Юзефе Пилсудском связана, в первую очередь, с коллективной памятью о возникновении или восстановлении государств, которые они возглавляли, и защите их внешней и внутренней безопасности, находившейся под угрозой».

В этом смысле история авторитаризма на востоке Европы по-прежнему актуальна. В последние годы все чаще говорят о наступлении глобального национально-консервативного поворота — нового большого цикла мировой политики, идущего на смену продлившейся примерно три четверти века эпохе либерального развития. Не вызывает сомнений то обстоятельство, что идеи традиционализма и изоляционизма, обещания найти простые ответы на самые сложные вопросы обретают растущую популярность в самых разных уголках мира. Как не вызывает сомнений и тот факт, что постсоветский период привел к возникновению в некоторых странах бывшей советской империи режимов, структурно и мировоззренчески напоминающих межвоенные юго-восток и центр Европы. Это, прежде всего, режимы Владимира Путина и Александра Лукашенко. Они пытаются изобрести синтетическую консервативную идеологию, позволяющую сплотить нацию, «остановить время», не допустить процессов, делающих общество многообразным, справедливого выражения интересов различных социальных групп — всего, что вступает в противоречие с постулатом о «вечной стабильности». Поэтому события и процессы межвоенного периода во многом перекликаются с происходящим сегодня.

Не потерпел поражения весь спектр политических идей, основанных на представлениях о «нации и порядке» как фундаменте и одновременно цели общественного бытия. Прямые параллели в истории не работают, однако анализ прошлого помогает понять настоящее, позволяя сделать обоснованные предположения о будущем. Размышлять о природе авторитаризма по-прежнему приходится совсем не только как о явлении вчерашнего дня.

Статья является сокращенным и адаптированным текстом вводной главы из новой книги Ярослава Шимова и Андрея Шарого «За нацию и порядок!» Центральная Европа и Балканы между мировыми войнами» (Chisinau: The Historical Expertise, 2024).