Обложки журнала «Дружба народов» за разные года

(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРХАНГЕЛЬСКИМ АЛЕКСАНДРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРХАНГЕЛЬСКОГО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

В новости заглядывать не хочется. Мир опустился до уровня Трампа, мы смотрим на зигующего Маска, слушаем правую проповедь Вэнса и думаем, что это навсегда. «Гудбай, Америка». Империя, здравствуй… Но что такое навсегда и никогда? Наша точка отсчета, принятая по умолчанию. Я не хочу сказать, что скоро рассосется; я попросту не знаю, что такое «скоро» и «не скоро». И не буду разбираться с ситуацией, анализировать расклады и демонстрировать познания; вместо этого нарушу правила колонок и стану говорить от первого лица. Рассказывая колоритные истории из жизни и ссылаясь на себя, любимого. А вот еще какой случай был.

А случай действительно был. Весной 1986 года меня взяли на работу мечты — старшим редактором отдела критики журнала «Дружба народов». Платят зарплату, на работу нужно приходить к полудню, с часу дня как минимум до двух кофепитие в нижнем буфете Дома литераторов, с трех до четырех сидишь в библиотеке ЦДЛ, в шесть рабочий день уже окончен. Не говоря уже о том, что журнал хороший.

Мне было 24 года. Вернувшись домой, я сказал жене: «Можешь поздравить, я завершил карьеру». Потому что дальше либо — либо. Либо ты вступаешь в партию, либо сидишь на обочине ровно.

Да, Горбачев, да, перестройка и все такое прочее. Но перспективы были все-таки туманные. Больше свободы, больше социализма. Борьба с нетрудовыми доходами. «Ленин: идите к нам». Несвободный рынок, полный отказ от цензуры, запрет парткомов, а система смягчений, которую в любой момент можно отменить.

Однако давайте поближе к империи.

Если журнал называется «Знамя», он будет писать на армейскую тему. Если «Молодая гвардия» — про героическую молодежь. А если название «Дружба народов», то его сотрудники обязаны мотаться по стране и встречаться с литературной общественностью и местным партийным начальством; на это выделялись щедрые командировочные. А поскольку из редакции почти никто не увольнялся, все сотрудники бывали всюду и по многу раз. И обязанность мотаться по стране переложили на молодых сотрудников отдела критики. Так мне выпал шанс проехать через всю империю перед самым развалом. Когда уже начинало потряхивать, но сыпаться еще не началось.

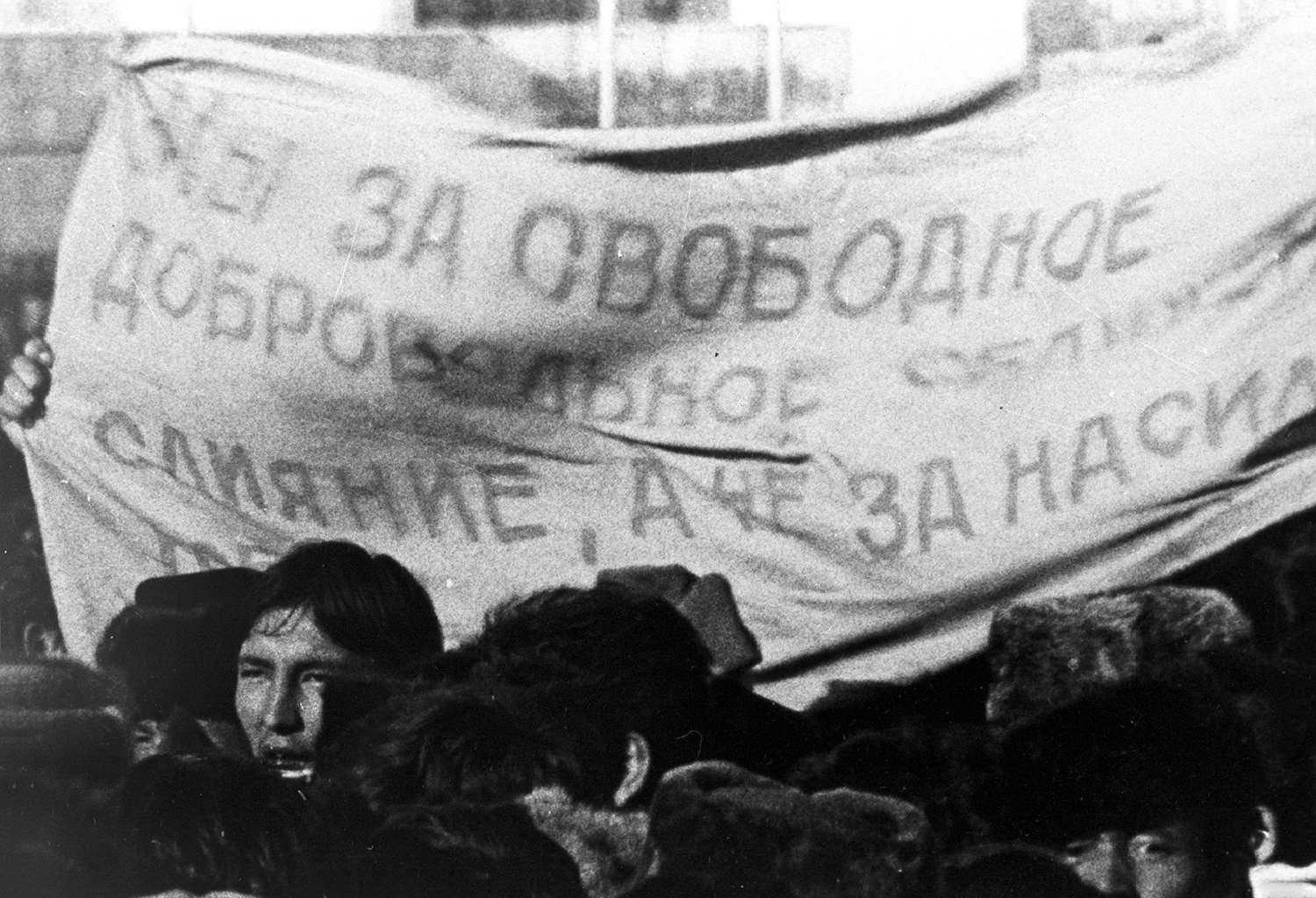

На акции протеста, Алматы, декабрь 1986-го. Фото: сайт «Военное обозрение»

Кажется, первая командировка была связана с Казахстаном. В декабре 1986-го казахские студенты вышли с протестом на улицы. Их возмутило горбачевское решение — назначить первым секретарем ЦК не этнического казаха, а русского — Колбина. Алмаатинцам было плевать на ЦК, но гарантии национальной квоты были для них священны: первый — свой, второй — московский. Но перестроечная власть была уверена, что все на этом свете рационально: Колбин хороший, вы его полюбите, когда узнаете получше. Ей в голову не приходило, что

национальное чувство подчиняется не разуму, а чему-то гораздо более сильному.

Поскольку я приехал из Москвы, то есть был подобием номенклатуры, меня поселили в гостинице ЦК, желтокирпичной, с затемненными стеклами; в тамошнем буфете продавался земляничный сок, копеек 30 стоила нарезка языка, примерно столько же бутерброд с красной икрой, фрукты без счету. И прямо в этом царстве дефицита состоялся важный разговор. Местный порученец быстро задал все дежурные вопросы и еще быстрее — на дежурные ответил, чтобы подобраться к главному. И осторожно разъяснить приезжему, что алмаатинские студенты, разумеется, не правы, и тем не менее не все так однозначно. Он явно нарушал партийные запреты, он обязан был студентов осуждать, но ему зачем-то было нужно, чтобы там, в зажравшейся Москве, поняли: казахи в тихой ярости.

Зачем-то это было нужно и буфетчице, которая прошелестела, открывая для меня еще одну бутылку с земляничным соком: а наши ребята хорошие. И таксисты, и торговцы, и профессора, и офицеры. Все начинали исподволь, издалека: мальчики погорячились, это правда, но зачем вы с нами так?

Следующая поездка — в Молдавию. Здесь подобных выступлений не было, все находилось под жестким идейным контролем. Но если жизнь закатана в асфальт, а у людей болит, они об этой боли все равно расскажут. Через быт. Со странной гордостью меня водили в продовольственный, где в стеклянных витринах не было вообще ничего; ни овощей, ни мяса, ни рыбы. Только ежики из комбикорма, утыканные спичками. «Видишь?» — «Вижу!» «А теперь на рынок?» — «Как скажете». А на рынке было все, чего душа желает, с раблезианским избытком. Моченые виноградные листья и ноздреватые сыры, жареные жирные колбасы и могучая избыточная зелень. «А теперь в ресторан?» — «В ресторан». И все это было молчаливым высказыванием. Магазины это ваше, центральное. Рынок наш, молдавский. Рестораны кишиневские. Там, где Москва контролирует, ужас. Там, где нам не мешают, — избыток. Вслух говорили про вино, уверяли, что оно от бордосской лозы, а коньяк «Белый аист» изготовлен по французской рецептуре. А сквозь слова молчаливо звучало все то же: мы не националисты, но по какому праву вы лезете в наши дела?

На третьем путешествии я попривык. И считывал послание мгновенно. Мы хотим быть вместе с вами, но без вас.

Казахстан, 1986 год. Фото: zakon.kz

В Баку нас угощали паюсной икрой, наливали нефтяной коньяк «Ширван», на Апшероне делали шашлык божественного вкуса, по пути к татам, горским евреям, останавливались ради тушеной баранины; угощение было важной частью традиции, но не затмевало главное — общение. В поездках этих были лучшие писатели, умные, утонченные — прозаик Юсиф Самедоглу, знаменитый Анар, Акрам Айлисли, который спустя годы окажется под домашним арестом, публицист Айдын Мамедов, который попробует потом свернуть в политику и погибнет во время аварии в горах… И чем мы дальше отъезжали от Баку, тем разговоры становились откровенней. Азербайджанские интеллектуалы думали о том же, о чем казахские официанты, армянские водители, молдавские повара и киевские библиотекари. А как бы спрятаться от вас, московских. Затаиться за хребтом Кавказа и окопаться за степями Украины.

Одни и те же разговоры говорились в рижском кафе, где можно было заказать пирожок с килькой, и в ташкентском доме творчества писателей, возле вырытого прямо в земле ледяного бассейна; там мы общались с поэтом Мохаммадом Салихом, которого только что перевел Леша Парщиков, и кто мог предвидеть, что Мохаммад уйдет в политику, его обвинят в терроризме… Все это было еще далеко.

А что было близко — так это единое чувство, что мы надоели. Мы — в смысле московская власть, представителем и олицетворением которой я почему-то считался.

Отчасти — это правда, надоели, задушили в имперских объятиях; отчасти нет, неправда; дело заключалось не только в нас. Под колпаком бюрократической империи мутились мысли у всех. Стоило «Дружбе народов» напечатать роман Рыбакова «Дети Арбата», и мы стали плохими для писательской номенклатуры в Грузии. Не потому, что обличили Сталина, а потому, что не разоблачили Микояна. Я сидел напротив важного литературного начальника, и он методично выговаривал: а почему у вас плохие политики грузины, а разве армянские лучше? Или вот возьмем евреев. Кагановича вы почему не показали негодяем?

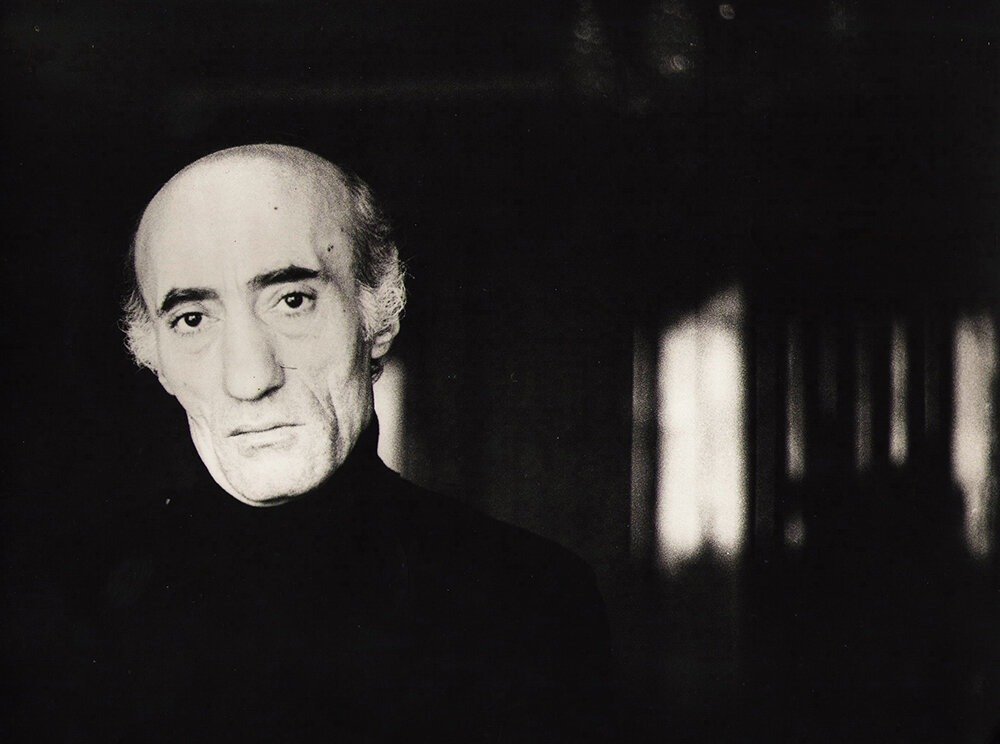

Кстати, об Армении. Переводчица Анаит Баяндур привела меня в гости к великому армянскому писателю Гранту Матевосяну. Гранта не волновал быт. Он не интересовался мнением сотрудников ЦК. Ему было все равно, по какой рецептуре производят молдавский коньяк, потому что имелся армянский. Грант ходил из конца в конец своей ереванской квартиры, медленно пил «Ахтамар» и молчал. Он предчувствовал драму — и знал, что историю, пришедшую в движение, не остановишь.

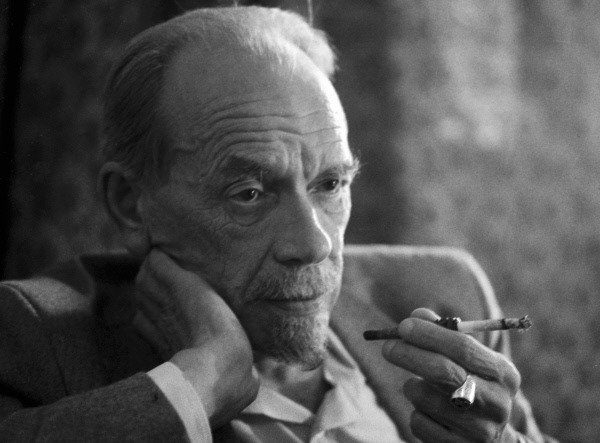

Грант Матевосян. Фото: mediamag.am

Но вернемся в перестроечный Тбилиси. Реакция начальника понятна; на то он и начальник, чтобы всюду искать следы заговора. Неначальственная Грузия была другой; она издавала вольный журнал «Литературная Грузия», в ней работал Нодар Думбадзе, которого в других республиках давно бы загнобили, здесь писали Чабуа Амирэджиби, Отар Чиладзе, снимали классное грузинское кино. Не говоря о том, что перестройка символически началась «Покаянием» с его антисталинизмом и антифашизмом. Так что дело было не в Сталине и Микояне. А в удушающей атмосфере, в выкачанном воздухе — и накопившихся обидах. У кого на магазины, у кого на языковую политику, у кого на Кагановича, а у кого на собственную бюрократию. Которую зачем-то поддерживает Москва. Вы никого получше отобрать не могли, а?

И вот что постепенно становилось ясно. Проступало, как переводная картинка. Есть экономические предпосылки или нету их; есть политическая воля или она отсутствует; есть альтернативная структура власти или не сложилась — главное заключено в другом. Когда самые разные люди в самых разных точках государства одновременно стали думать о разводе — значит, развод состоится. Хотя еще вчера ничто не предвещало. Было навсегда — и по-другому не было. Страна стояла твердокаменно, сшитая партийной властью и нашпигованная ядерным оружием. Не имеющая шансов в случае распада. Но трещина уже пошла. И с каждым месяцем сильнее и сильнее.

Года через полтора, наездившись досыта, я пришел к тогдашнему главному редактору Баруздину. Он был настоящий писатель времен имперского упадка; высохший, кожа да кости, все время курил и продуманно пил. Собираясь подписать в печать опасный роман, он отправлялся в ЦДЛ, садился за барную стойку и на виду у всех выпивал бутылку коньяка, закусывая жареными пельменями. Пошатываясь, возвращался в кабинет, ставил подпись и уезжал на дачу, отсыпаться.

Сергей Бардузин. Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости

Так вот, наездившись вдоволь, я пришел к Баруздину и спросил:

—Сергей Алексеевич, а почему мы ничего не пишем о том, что Советский Союз распадется?

Он посмотрел на меня в ужасе и замахал руками, как птичница машет на кур:

—Кшш… пшшш…

Подумал и добавил:

—Что ты такое говоришь?! Никогда! Потому что всегда!

Нужно ли уточнять, что через четыре года флаг СССР будет спущен в прямом эфире. И начнется другая эпоха. Не важно, хорошая или плохая. Другая. Как скажет историк и писатель Алексей Песков, «Лучше не будет. Будет иначе».