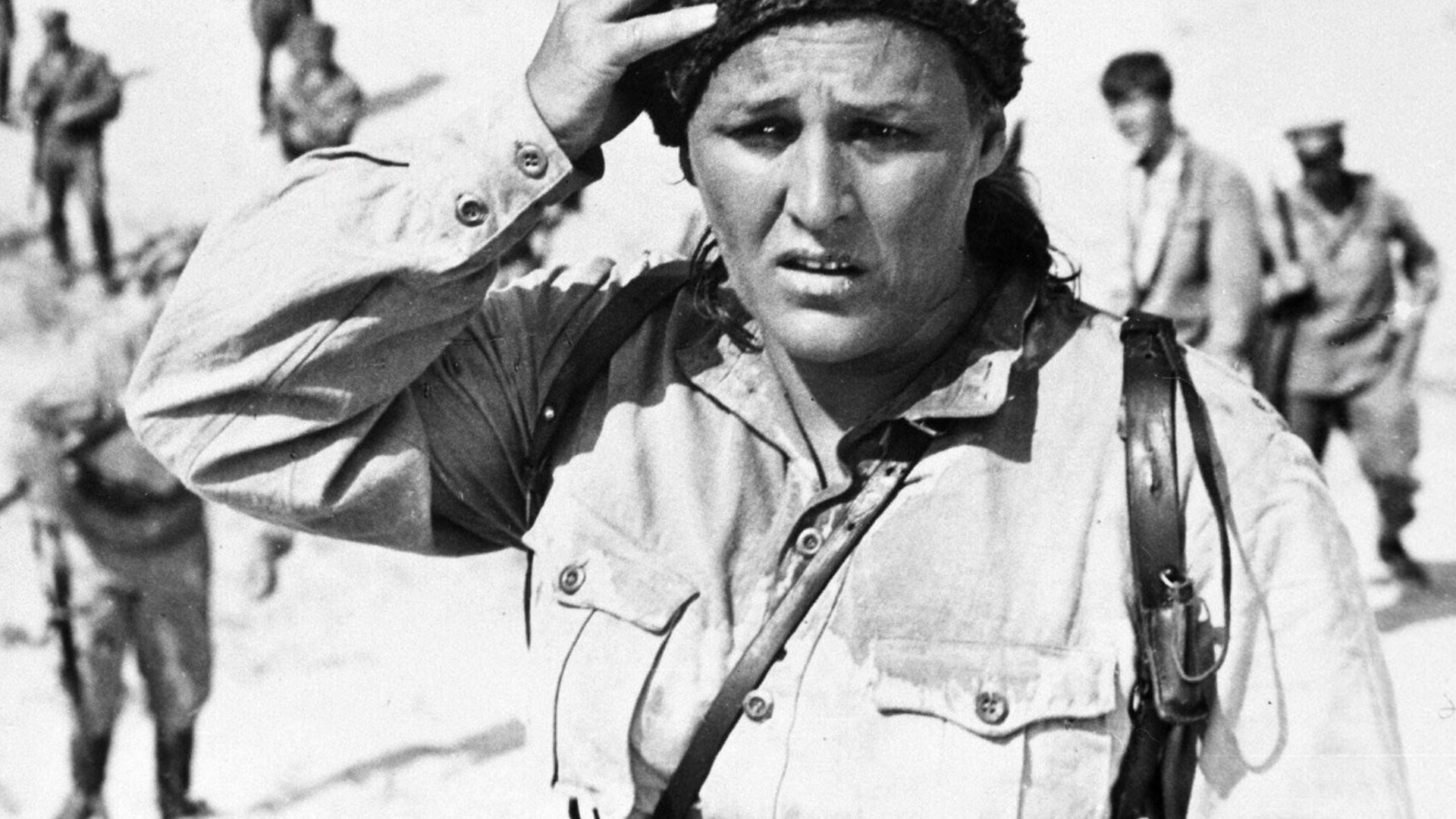

Кадр из фильма «Покаяние»

(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРХАНГЕЛЬСКИМ АЛЕКСАНДРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРХАНГЕЛЬСКОГО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

Однажды Горбачев (который не был трезвенником, однако пьянство все-таки не жаловал) побывал у Олега Ефремова, который пил — и при этом не ел. Начал его уговаривать: «Олег Николаевич, надо закусывать». Не помогло. Тогда Горбачев предложил: «Давай закусывать на брудершафт».

В этой истории всё удивительно. И генсек, способный вольно пошутить, и режиссер, которому плевать на мнение начальства, и узнаваемая поколенческая интонация; не хватает словечек «старик» и «заметка». Шестидесятники совместно выживали в роковой истории и умели с ходу опознавать своих. Тех, кто читал те же книги, смотрел те же фильмы. Причем не обязательно великие; главное, шифрующие время.

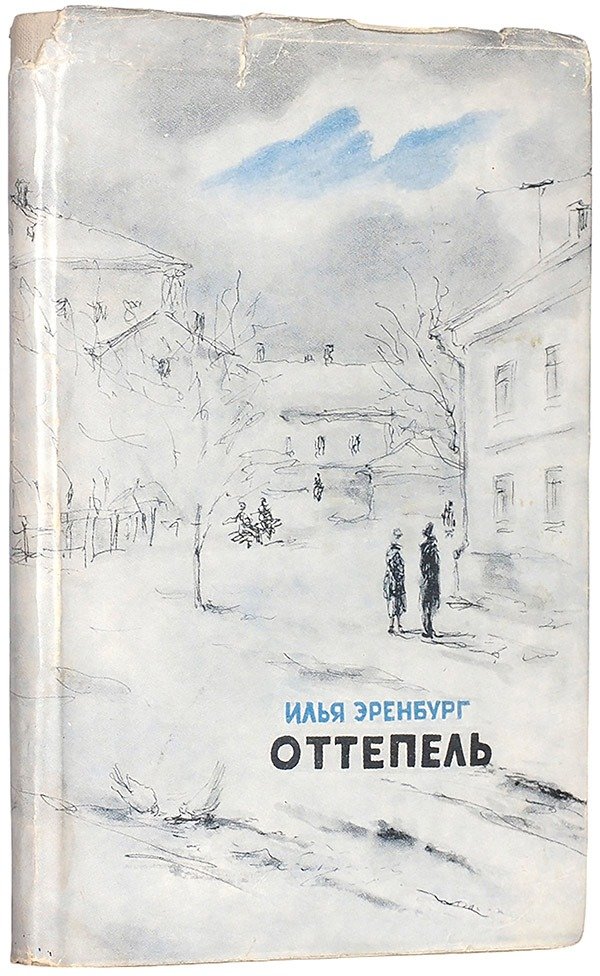

Только специалисты перечитывают сегодня «Оттепель» Ильи Эренбурга; трилогия Виктора Розова о декабристах, народовольцах, большевиках ушла в прошлое; стихотворение «Танки в Праге» Евтушенко уступает «Памяти Жукова» Бродского и «Пестелю, Поэту и Анне» Самойлова. Но великое хрущевское освобождение навсегда будет связано с «Оттепелью», шестидесятые с вялой трилогией Розова в постановке того же Ефремова, а начало застоя — со строчками «Русский писатель. Раздавлен русскими танками в Праге».

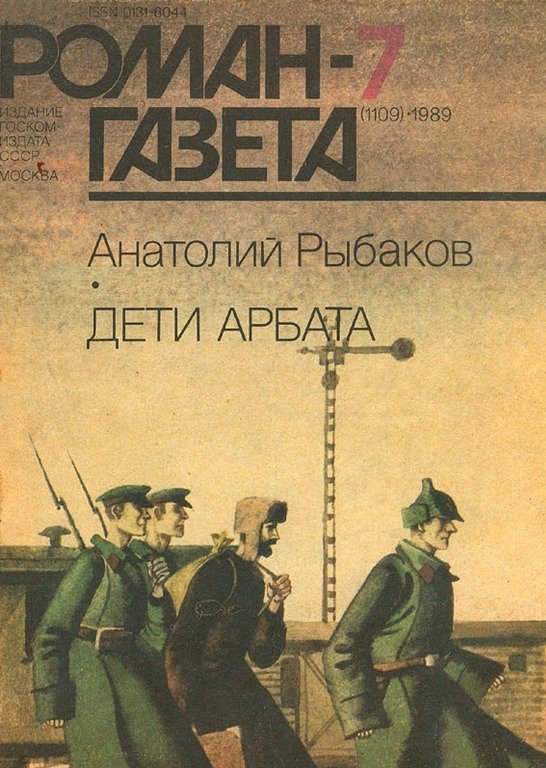

Перестройке в этом смысле повезло гораздо больше. Позднесоветское искусство обеспечило ей не одну, а целых две символических точки отсчета, и обе отличного качества. «Покаяние» Тенгиза Абуладзе (1984/1986) и «Дети Арбата» (1965/1987) Анатолия Рыбакова. Очень разные по стилю, они срифмовались по смыслу: как надеяться на завтрашнюю жизнь, не избавившись от мертвого наследия? При этом «Покаяние» воспринималось как пророчество о переменах, а «Дети Арбата» как сиюминутный, только что произведенный текст. Хотя на самом деле все наоборот: Абуладзе написал сценарий в 1981-м, в 1984-м завершил монтаж, в 1986-м выпустил кино в прокат, то есть это замысел кануна перестройки. А роман Рыбакова написан в 1965-м, всего через четыре года после ареста рукописи Гроссмана «Жизнь и судьба».

В 1966-м «Дети Арбата» были анонсированы в «Новом мире», в 1978-м в журнале «Октябрь»: публикация дважды срывалась, но упрямый автор продолжал работу; к началу эры Михаила Горбачева была завершена трилогия. Насколько это в целом хорошо, не важно; главное, что первая часть, собственно «Дети Арбата», — отличная проза. В отличие от «Оттепели» Эренбурга. Кстати сказать, фильм Абуладзе тоже был частью трилогии, но не открывал ее, а завершал: «Мольба» (1966), «Древо желания» (1977), «Покаяние» (1984).

Понятно, что кино, как правило, снимается на родине — Андрей Тарковский или Андрон Михалков-Кончаловский скорее исключение из правил; равно как номенклатурный монстр Сергей Бондарчук и хитрый гений Эльдар Рязанов. А романы можно сочинять везде. И то, что «Дети Арбата» написаны в Москве, а не в Париже или Нью-Йорке, было почему-то важно для читателя.

Когда случается разлом эпох и нужно вместе вылезать из-под обвала, люди скорее пойдут за «своими», за теми, кто разделил с ними общую участь.

Поэтому Андропов и доказывал товарищам по партии, что нужно выпускать интеллигенцию, более того, ее выдавливать. Чем меньше здесь останется представителей «пятой колонны», тем надежней будет положение системы; да, самой культуре это безразлично, но в случае большого политического кризиса уехавшие не так опасны, как разделившие судьбу со своей несчастливой страной.

Так «Покаяние» и «Дети Арбата», авторы которых были там же, где их читатель и зритель, стали точками отсчета новой жизни, фабриками по переработке прошлого — в будущее. Потому что отсюда. Оттуда, где мы.

Кадр из фильма «Покаяние»

Это что касается пространства. Но ровно то же самое со временем. Авторы «заглавных текстов», каковы «Покаяние» и «Дети Арбата», должны сохранять «родовые черты» уходящей эпохи, немного обгонять аудиторию, но не убегать за горизонт. В этом смысле Солженицын был слишком далек на момент перестройки; читателям нужно было дозреть до полноценного антисталинизма и пережить разрушение советского мифа, а он десятилетия назад распрощался и с Лениным, и с коммунизмом и неуклонно продвигался дальше. А «Дети Арбата» запрягали медленно, зато быстро мчали.

Еще одно важное свойство. Роман написан автором, который пропустил советское через себя, через личный опыт, жизненный и литературный. У Рыбакова есть романы для подростков во вполне коммунистическом духе. В «Бронзовой птице» разоблачается граф Карагаев; в «Кортике» герои-пионеры помогают раскрыть контрреволюционную организацию, и рассказчик ими восхищен. «Каникулы Кроша» рифмовались с подростковым прогрессизмом технарей. Это те ухабы, бугорки, на которых спотыкался и его читатель; Рыбаков явился не из космоса, а прошел такой же неудобный путь. Идейный и стилистический. Это не словесные прорывы Саши Соколова и тематические эксперименты Евгения Харитонова, не интеллигентский «Синтаксис» и высоколобый Аксенов. А нечто узнаваемое и вызывающее встречное доверие. Только так и бывает на сломе.

Н о имелась как минимум еще одна причина, по которой «Дети Арбата» вырвались вперед и оркестровали перестройку.

Рыбаков был не только талантливым писателем, но и опытным бойцом, политиком.

Он считал ходы, устраивал засады, возводил понтоны, огибал препятствия и незаметно пробирался в тыл врага. В 1975-м (то есть через 10 лет после «Детей Арбата») был начат роман «Тяжелый песок», заведомо непроходной, поскольку впервые с 30-х годов возвращал еврейскую семью в сюжетную орбиту. Как следовало ожидать, текст был отклонен ключевыми журналами, включая «Новый мир» и «Дружбу народов». Но Рыбаков умел и долго ждать, и мгновенно решаться. Потому что знал: окно возможностей открывается внезапно и ненадолго.

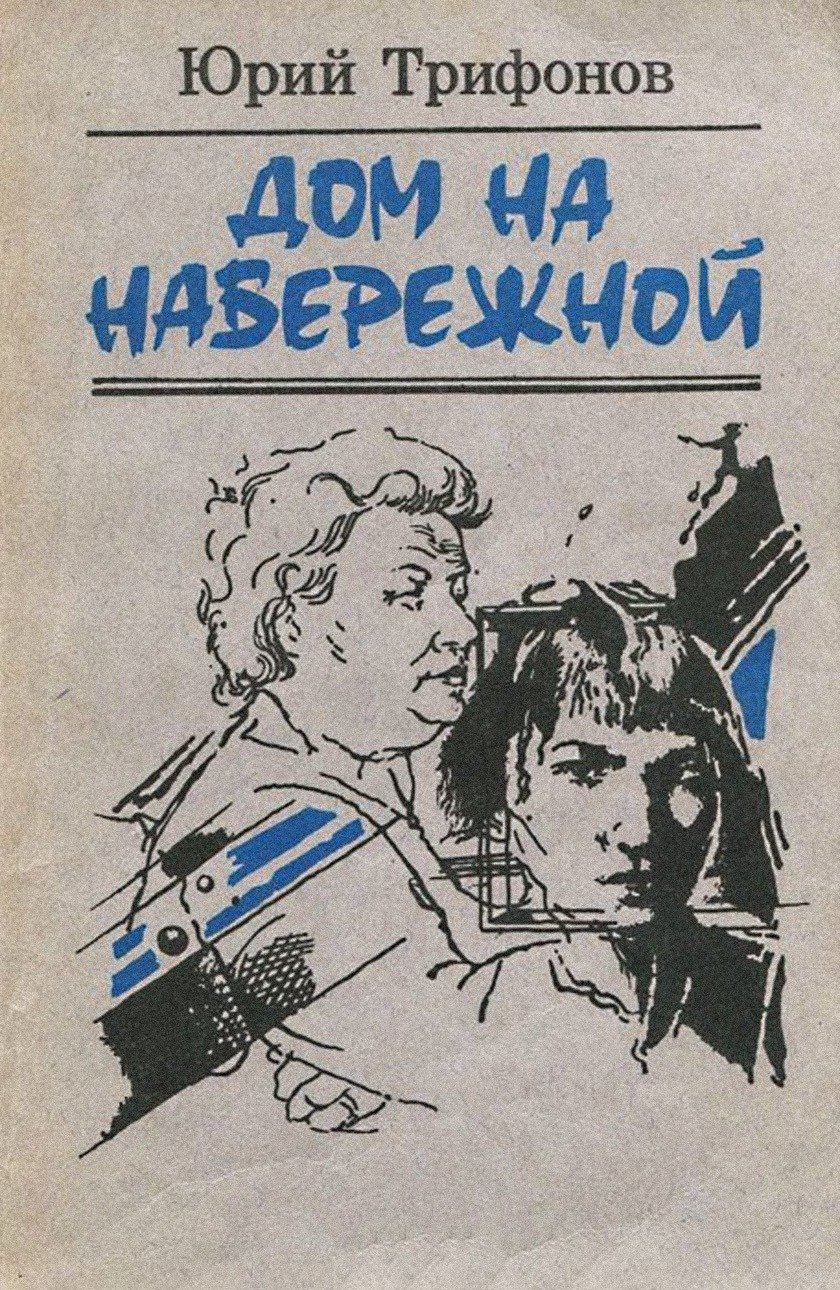

Стоило журналу «Октябрь», где когда-то напечатали антиинтеллигентский роман Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь», изменить редакционную политику, как Рыбаков перешел в наступление. «Детей Арбата» даже изменившийся «Октябрь» не переварил, но «Тяжелый песок» проскочил сквозь цензуру. Такое бывало в 1970-е; невинные тексты снимались из номера, а бронебойный роман «Дом на набережной» без катастрофических потерь появлялся на страницах той же «Дружбы народов».

И в случае с «Детьми Арбата» Рыбаков готовил сани летом, а телегу зимой; на протяжении лет, давая почитать машинопись, он просил читателей оставить отзыв. Так серьезные писатели не поступают; так ведут себя новички и дилетанты. Чтобы на досуге перечитывать пустые похвалы и утешаться в бесконечных неудачах. Но литератор, над столом которого висел самодельный лозунг «Чтобы написать, нужно писать», утешать себя не собирался, потому что неудача — это не про нас. Про нас — подготовка к атаке.

И когда переменилась ситуация, Рыбаков перегруппировался и перешел в наступление. В тонком перестроечном журнале «Огонек», в популярной рубрике «Письма читателя», появилась большая подборка из статусных отзывов. Тех, которые он собирал, пока другие литераторы плакались на кухне. Информационная брешь была пробита, интерес пробудился огромный; теперь стоял вопрос о том, как проскочить на красный свет — и получить отмашку на журнальную публикацию.

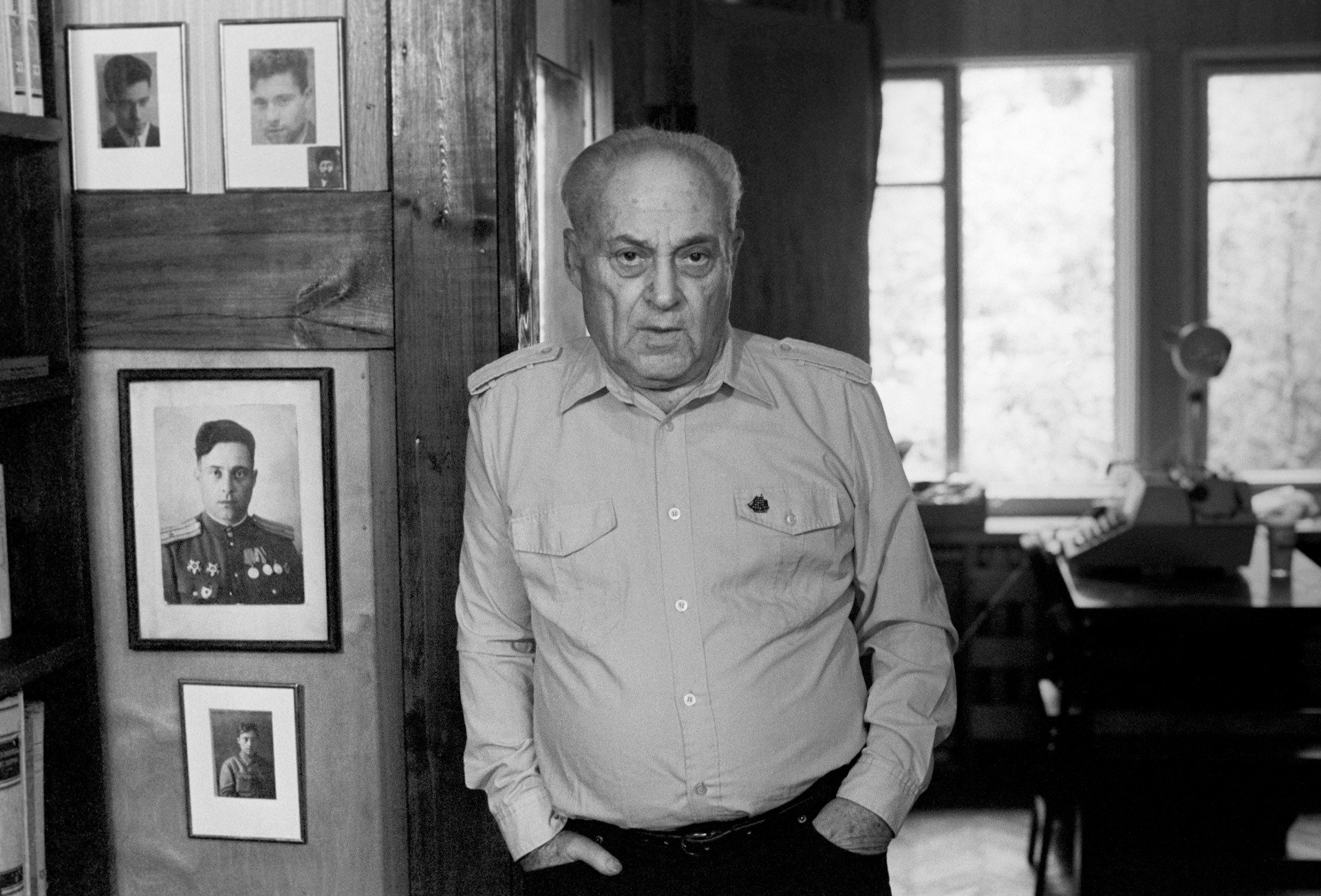

Анатолий Рыбаков, 1987 год. Фото: Анатолий Морковкин /Фотохроника ТАСС

Я уже писал о том, как действовал Сергей Баруздин, главный редактор «Дружбы народов», когда приходилось подписывать стремные тексты. Он выпивал бутылку коньяка за стойкой в ресторане ЦДЛ, чтобы каждый проходящий видел, и можно было в случае чего сослаться на измененное сознание. Однако в этот раз он ничего не пил, потому что все равно не помогло бы. Решение было слишком серьезным; от того, появится роман в журнале или нет, зависело не только реноме редактора и тиражная судьба «Дружбы народов», но и дальнейшие пути страны.

Рыбаков добился своего: он синхронизировал историю России, историю своего частного замысла, историю литературы и историю идей, и власти ничего уже не оставалось, кроме как принять его игру, — и либо двинуться вперед, либо смахнуть фигуры со стола и развернуться вспять.

Власть вела себя двусмысленно; с одной стороны, Лигачев, боровшийся с Яковлевым за статус идеолога, устраивал разнос Баруздину на встрече с журналистами, с другой (и тут я был свидетелем) звонил ему и благодарил «за проделанную работу». Рассказывал, что и его семья пострадала от «культа личности», и нужно честно, объективно освещать проблемы прошлого, но хорошо, что нет обиды, злобы и «антисоветчины». Во всяком случае, Баруздин так рассказывал редакции, которую собрал специально после этого звонка.

А потом с рыбаковским романом произошло то, что обычно случается с символически значимыми текстами. Он начал «делать пением лодку». Производить реальность, в том числе политическую.

Вокруг «Детей Арбата» группировались прогрессивные писатели; враги перемен связывали с ним надвигающуюся катастрофу; литература обретала роль, далеко выходящую за рамки изящной словесности, а писательские организации занимались проблемами, никак не связанными с домами творчества, Литфондом, дачами в Переделкине и книжным магазином «Лавка писателя» на Кузнецком Мосту. И власть от них ждала того же.

Работало вечное правило — писателя хлебом не корми, дай перестроить вселенную. Нельзя вселенную, тогда хотя бы державу. И как только партия ослабила жим, появились самодеятельные литературные организации, общественные объединения, импульс которым задал Рыбаков. В 1989-м в России появилась «ассоциация в поддержку перестройки» «Апрель», в Украине национально-демократический «Рух», тоже названный народным движением в поддержку перестройки, в балтийских республиках и тогдашней Белоруссии, в Молдавии и Казахстане писательские съезды перерастали в политические движения.

Иногда это вело к благому результату. Иногда к неочевидному. Народный фронт Азербайджана добился, по сути, одного: подготовил почву для триумфального возвращения Гейдара Алиева. Потребовав посадки знаменитого погромщика Смирнова-Осташвили, «Апрель» не просто заступился за избитого товарища, прекрасного прозаика Анатолия Курчаткина, но и перевел проблему из общественной в государственную плоскость.

Литературные сообщества поставляли «городу и миру» новых лидеров: первым президентом Грузии стал переводчик и сын классика Звиад Гамсахурдиа, и его непримиримый враг, абхазский лидер Владислав Ардзинба, тоже был известным переводчиком. И первый президент Армении Левон Тер-Петросян, в недавнем прошлом ученый секретарь хранилища древних рукописей Матенадаран… И первый президент Эстонии Леннарт Мери. Даже будущий вождь чеченского военизированного сопротивления Яндарбиев был автором поэтической книжки «Сажайте, люди, деревца», которая вышла в издательстве ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».

А начиналось все с романа Рыбакова и фильма Абуладзе. С предъявления старых замыслов, ставших паролями новой эпохи. С обобщения писательского и режиссерского опыта — и демонстрации готовности делить с читателем и зрителем его судьбу. Не только в словесности.

И не столько в ней.

«Оценку произведений должны давать сами художники, а не КГБ или ЦК»

Политбюро, 27 октября 1986 года

Лигачев. Хочу поделиться некоторыми соображениями по идеологическим вопросам. Каждый из нас сейчас ощущает, что политика партии вызвала большой подъем среди интеллигенции. Мы получили серьезную поддержку со стороны деятелей культуры, писателей, художников, журналистов. Но нельзя не видеть того, что некоторые творческие работники пытаются затянуть нас в решение таких вопросов, возврат к которым не давал бы нам серьезно работать над перестройкой. Скажем, Евтушенко заявляет, что мы должны пересмотреть не только сегодняшний и завтрашний наш день, но и прошлый. К этому же нас тянет и Вознесенский. Я прочитал недавно неопубликованный роман Рыбакова «Дети Арбата». Смысл этой огромной рукописи в 1500 страниц сводится к обличению Сталина и всей нашей предвоенной политики. Сталин изображается здесь обличающим Ленина в ошибках, непозволительно отзывающимся о русском, грузинском, еврейском народах, в искаженном свете подается версия об убийстве Кирова, смакуется жизнь «золотой» молодежи довоенного периода и, наконец, всемерно нагнетаются все проблемы, связанные с репрессиями периода культа личности. Ясно, что такой роман публиковать нельзя, хотя Рыбаков и грозит передать его за рубеж. Но я хочу разобраться, кто дал разрешение журналу «Дружба народов» печатать сообщение о том, что роман «Дети Арбата» будет публиковаться в этом журнале. Что стоит за таким разрешением?

Много шума сейчас поднято вокруг имени поэта Гумилева. По всей видимости, он был неправильно осужден и расстрелян. Но надо ли первому секретарю Союза писателей СССР посвящать Гумилеву огромную развернутую статью, воскрешать все вопросы, которые давно нагнетает антисоветская пресса?

Нельзя не обратить также внимание и на то, что, когда мы стали браться за нравственное обновление общества, некоторые наши крупные писатели, такие как Айтматов, Астафьев, Быков, ударились в другую крайность — ?в религиозность, богоискательство, доказывают, что зло всегда преобладало над добром, а добро, как Христос, было беззащитным.

Громыко. Просто ударились в мистику.

Лигачев. Айтматов зовет к Христу, Бондарев зовет к протопопу Аввакуму. Конечно, мы не можем проходить мимо такого рода явлений. Надо работать с писателями. А это народ особый, я бы сказал, народ штучный. И с каждым надо работать по-своему.

Горбачев. Нам надо делать так, чтобы большинству вопросов литературного творчества оценку произведений давали сами художники, их творческие союзы, а не Комитет государственной безопасности или Центральный комитет.

…Запад сейчас обвиняет нас в том, что мы не заняли четкой позиции в художественной литературе, что у нас, мол, нет таких решений, какими были решения ЦК по журналам «Звезда» и «Ленинград». В общем, нас провоцируют на то, чтобы мы влезли в спор с художественной интеллигенцией, чтобы ЦК диктовал, какое произведение удачно, а какое нет. Мы на эту провокацию не пойдем. Надо, чтобы оценка художественного творчества шла от самих художников, делалась через них под руководством партии, под ее контролем.