Иллюстрация: Петр Саруханов

Интернет, оказавшийся удобнейшей средой для распространения информации, совершенно не приспособлен для ее долгосрочного хранения. Как сохранить культурное и историческое наследие в эпоху информационного изобилия?

В основе человеческой цивилизации всегда лежала способность фиксировать и передавать информацию. Исторические периоды или отдельные территории, не оставившие достаточного количества письменных источников, до сих пор остаются для нас загадкой — от них остались лишь смутные силуэты событий, воспроизведенные по археологическим находкам и косвенным свидетельствам, сильно чувствительным к интерпретациям. Сегодня, казалось бы, человечество застраховано от таких провалов: информация фиксируется повсеместно — от постов в соцсетях до видеоархивов политических выступлений. В цифровую эпоху ничего не забывается, не так ли? Однако это вовсе не означает, что разнообразные материалы останутся доступными для будущих поколений. Напротив, цифровая эпоха делает нашу историю еще более хрупкой.

Забывчивая цифра и эффект Стрейзанд

Именно сейчас, когда контента становится больше, чем когда-либо, обнаруживается парадокс: значимые цифровые артефакты исчезают быстрее, чем мы успеваем осознать их ценность. Исчезают сайты, тексты, данные, которые составляли основу нашего времени. Интернет, оказавшийся удобнейшей средой для распространения информации, совершенно не приспособлен для ее долгосрочного хранения.

Цифровые архивы, которые должны были стать надежным хранилищем знаний, оказались уязвимыми и недолговечными.

Вопрос сохранения цифровых ресурсов становится все более актуальным, особенно в свете последних событий, связанных с закрытием крупных медиапроектов и сокращением финансирования научных и культурных инициатив.

Специалисты сейчас ведут много разговоров о важном техническом аспекте долговечности самих носителей информации: они, эволюционировав в объеме и удобстве использования, сильно проиграли по долговечности обыкновенной бумаге. Но это вопрос дальнейшей эволюции, а пока можно переписывать с носителя на носитель. Было бы что и кому — существенная часть окружающей нас информации просто не доживает до момента, когда разговор про долгосрочное активное хранение становится актуальным.

В отличие от бумажных архивов, где документы физически хранятся десятилетиями и веками, цифровая среда полностью зависит от текущего финансирования. Серверы работают, пока за них платят. Государственное ведомство реорганизовалось — исчез его сайт. Грантовый проект закрылся — его данные удалены. Даже крупнейшие медиакорпорации не всегда сохраняют свою онлайн-историю: например, страницы новостей старых лет часто становятся недоступны, если их не успели заархивировать. Не говоря уж о совсем простом: редизайн, казалось бы, простое улучшение жизни пользователей, зачастую приводит к исчезновению всего, что было сделано до него. Потому что на культурном уровне мы пока не восприняли, что это имело ценность, — и цифровая реальность гораздо более чувствительна к любым нашим действиям, чем физическая.

Даже правительственные ресурсы подвержены забвению. В США, где интернет-архивирование обсуждается на протяжении последних двух десятилетий и приняты специальные институциональные решения, вынуждены снова и снова возвращаться к этой проблеме. Развитая сейчас новой администрацией бурная активность по перекраиванию всего бюджетного поля вызвала беспокойство за то, останутся ли от закрываемых и реорганизуемых департаментов и агентств цифровые следы. В том числе и позволяющие потом проверить, бессмысленной или нет была их деятельность. Это, конечно, во многом специфика развитого сектора гражданского общества, обладающего высокой цифровой культурой: «бензопила Милея» такого резонанса, как DOGE (Департамент правительственной эффективности) Маска, не вызывала. Но проблема-то общая для всего человечества.

То, что мы наблюдали в России в последние годы, работало еще жестче — часто сайты разных органов отключались только прямо в момент объявления информации об их реорганизации. А иногда и просто при банальной смене руководства.

Парадоксально, но в то же время цифровая среда делает так, что неудобная информация, напротив, может преследовать человека десятилетиями.

Однажды попав в интернет, она может оказаться доступной гораздо дольше, чем предполагал автор, и не обязательно той аудитории, для которой предназначалась. Учителя теряют работу из-за старых фотографий из отпуска, политики оказываются в центре скандалов из-за резких высказываний многолетней давности, попытки удалить нежелательный контент часто приводят к обратному.

Иллюстрация: Петр Саруханов

Эффект Стрейзанд работает безупречно: удаленный пост из соцсетей или неосторожное заявление могут быть скопированы и распространены в сотнях мест.

И так удивительным образом информационная насыщенность может привести и к провалам в исторической памяти. Переход от бумажной эры к цифровой формирует провалы в коллективной памяти человечества. И в том числе государственных органов.

Впрочем, в отношении государственных органов на самом деле все не так уж и плохо. В некоторых странах начали появляться решения этой задачи. Например, в тех же США цифровой архивацией занимаются Национальное управление архивов и документации (NARA) и Библиотека Конгресса. И сайты государственных органов и других признаваемых национально значимыми ресурсов находятся в их зоне внимания. По крайней мере, пока оптимизация не дотянулась и до них — в конце концов, их деятельность тоже можно счесть нецелевыми расходами, не дающими прибыли национальной экономике. Тем не менее риски провалов в государственной цифровой памяти существуют.

А в России… Пока здесь ничего похожего на заокеанские подходы нет. Были инициативы поручить такого рода работу Президентской библиотеке и Росархиву, создав там соответствующую инфраструктуру и подкрепив нормативной базой. Но дальше разговоров дело не пошло, страна отвлеклась на другие задачи.

Еще большее беспокойство, чем сайты госорганов и носители разной официальной информации, вызывает то, что можно отнести к сфере культуры. Возьмем как пример только один небольшой элемент культурной среды — афиши. Бумажные афиши концертов, старые рекламные буклеты и даже театральные билеты можно найти в музеях и коллекциях. И это помогает потом ученым изучать разные исторические периоды, осознавать происходившие когда-то культурные процессы. А что будет с афишами в интернете? Сегодня большая часть событий рекламируется через цифровые баннеры, которые исчезают вместе с переформатированием сайта. Социальные сети, заменившие самиздат, также не гарантируют долговечности — закрытие платформы может уничтожить целый пласт культурной памяти. И это мы специально взяли какую-то маленькую часть информации, кажущуюся ерундой. Но такого рода проблемы возникают практически везде и всюду. Не говоря уже о собственно цифровых продуктах — видео, художественных изображениях, книгах. Обязательный цифровой экземпляр электронной книги в Ленинку никто не посылает.

Особую остроту проблема цифрового архивирования приобретает в контексте деятельности средств массовой информации. Сегодня интернет стал основной медийной площадкой, и даже в России официальные показатели телесмотрения как источника информации постепенно уступают интернету. Однако если государственные органы еще имеют классически архивируемую документацию, то со сферой СМИ ситуация сложнее. Онлайн-медиа не имеют классических архивов, как бумажные газеты, не останется их экземпляра и в библиотеке. И старую подшивку никто на чердаке уже не найдет. Поэтому если отключился сайт, а никакого архива нет: все, конец — минус еще один ценнейший источник информации о времени и людях.

Угроза закрытия финансирования таких легендарных медиапроектов, как радиостанция «Голос Америки»* и «Радио Свобода»**, вновь актуализировало вопрос сохранения цифровых архивов. Каким бы ни было отношение к их политической позиции, эти медиа являются важными источниками информации о жизни и политических реалиях на протяжении десятилетий. Их архивы, включая электронные публикации, представляют собой ценные культурные артефакты. Однако их судьба остается под вопросом. Хотя частные инициативы по сохранению цифровых ресурсов, вероятно, помогут сохранить их архивы. А вот менее известные проекты могут быть потеряны навсегда.

Взять все цифры бы, да сжечь!

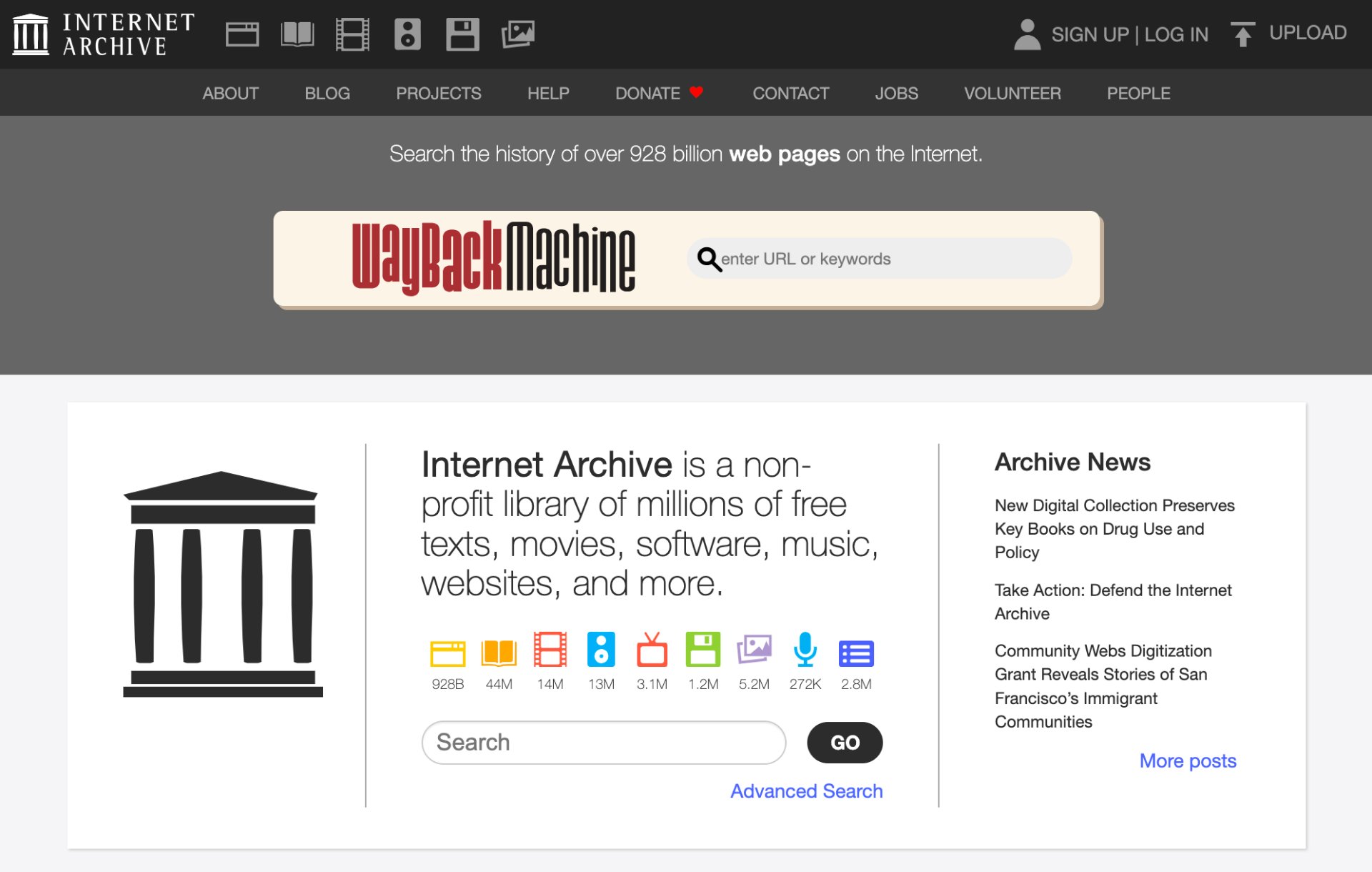

В отсутствие государственных программ по сохранению цифрового наследия эту функцию берут на себя частные инициативы. Одной из самых известных является Internet Archive, основанная Брюстером Кейлом еще на заре интернета в 1996 году, и их проект Wayback Machine. Они поставили изначально цель, которую не так сложно было осуществлять, — архивировать всю Всемирную паутину. Архив ведется без запроса разрешений (хотя можно установить запрет на архивацию своего ресурса), но сегодня архивировать все подряд уже невозможно — интернет слишком велик. Ресурсы хранятся избирательно: более значимые сайты получают регулярные «слепки» страниц, менее популярные — редкие копии, а многие вообще оказываются за бортом.

Размер архива поражает: сегодня в базе Wayback Machine более 928 миллиардов веб-страниц, а общий объем данных Internet Archive превышает 212 петабайт. Это в 1500 раз больше, чем объем всех книг мира, и больше, чем все фильмы за всю историю человечества в 4K-качестве. Архив непрерывно пополняется — но интернет растет еще быстрее.

Брюстер Кейл. Фото: Википедия

Да и дальнейшее существование этого крупнейшего в мире архива отнюдь не гарантировано. Проект живет за счет пожертвований частных лиц, грантов различных фондов и целевых взносов от университетских библиотек (такой возможности самой по себе можно позавидовать). Технологические компании предоставляют специальные условия для облачных хранилищ и иногда выделяют денежные гранты. Но это финансирование нестабильно и зависит от экономической и политической конъюнктуры.

Кроме того, проект регулярно сталкивается с юридическими вызовами. Например, владельцы сайтов могут требовать удаления уже сохраненных страниц на основании Digital Millennium Copyright Act (DMCA) — то есть под флагом защиты авторского права. Это приводит к тому, что часть цифровой картины мира теряется, что может иметь серьезные последствия для будущих поколений.

В некотором смысле такие потери сродни сожжению книг в доцифровую эпоху. Выполнение подобных требований ведет к тому, что мы теряем часть цифровой картины мира. Хотя, как всегда, это поиск баланса, который пока еще не завершился. «Право на забвение» тоже важная вещь; главное, чтобы оно не приводило к искажению исторической памяти. В мире, где общественное мнение формируется под влиянием информационных волн и хайпа, существует опасность, что массовые требования удаления контента могут привести к значительным пробелам в цифровом архиве. А политическая нестабильность способна спровоцировать новые ограничения на сохранение информации.

Internet Archive. Скриншот сайта

Культура отстает от технологий

Проблема цифрового архивирования затрагивает не только культурные и медийные ресурсы, но и данные — те самые, которые необходимы для столь модного нынче «управления, основанного на данных», да и для научных целей. Например, множество данных, касающихся российской экономики, перешло из разряда открытых в закрытые. Но это, в конце концов, можно воспринимать через призму текущей ситуации и находить объяснения в «тяжелой геополитической обстановке» — вряд ли они оказались уничтоженными (хотя какая-то часть вполне может быть). Баланс открытости и закрытости — это качающийся маятник, хотя в России он чаще отклонен в одну сторону. Но вот когда ограничивается финансирование проектов, которые обеспечивают доступ к данным, ситуация становится еще хуже. Общественный ответ на это тут же нашелся. В мире уже возникли общественные инициативы по сохранению научных данных, такие как Safeguarding Research & Culture или Data Rescues.

Однако в России подобные проекты пока не получили широкого распространения. Для попадания на радары мирового сообщества, занимающегося архивацией, сейчас и политическая ситуация не самая благоприятная, и техническая составляющая: многие ресурсы рунета стали недоступны из-за границы из-за ограничений, введенных на уровне самих сайтов. Соответственно, такие ресурсы не могут быть сохранены зарубежными архивами, даже если они будут этого хотеть. А российские институты, которые могли бы взять на себя функцию цифрового архивирования, еще не слишком развиты.

Крупнейшие библиотеки и архивисты с цифровым миром пока не очень подружились. Нет и нормативной базы, которая позволила бы решать эту проблему на государственном уровне.

Существуют отдельные гражданские инициативы, но они охватывают лишь малую часть российских веб-ресурсов. Наиболее заметной среди них является Национальный цифровой архив (Ruarxive), обладающий ограниченными возможностями и лишь несколькими сотнями архивных веб-серверов. И в текущих условиях усиления контроля над общественной деятельностью перспективы развития таких проектов выглядят неопределенными.

Все эти примеры подчеркивают фундаментальное противоречие современной эпохи: технологическое развитие значительно опередило культурное. Причем — во всем мире. Описанные ситуации не уникальны и повторяются во всех странах. Институты, призванные сохранять наследие, оказались не готовы к информационной революции, несмотря на то, что именно они обладают наибольшим опытом в вопросах сохранения информации и были одними из пионеров в использовании информационных технологий.

Парадокс современности заключается в том, что, создавая беспрецедентный объем информации, мы рискуем оставить после себя меньше следов, чем предыдущие поколения.

Мы достигли точки, когда необходим серьезный общественный диалог о сохранении цифрового наследия. Нужны государственные и международные решения. Но глобальная нестабильность отодвигает все эти вопросы на второй план. И опасность еще и в том, что, продвигаясь вперед технологически, человечество будет терять память, а значит, свою культурную и историческую основу.