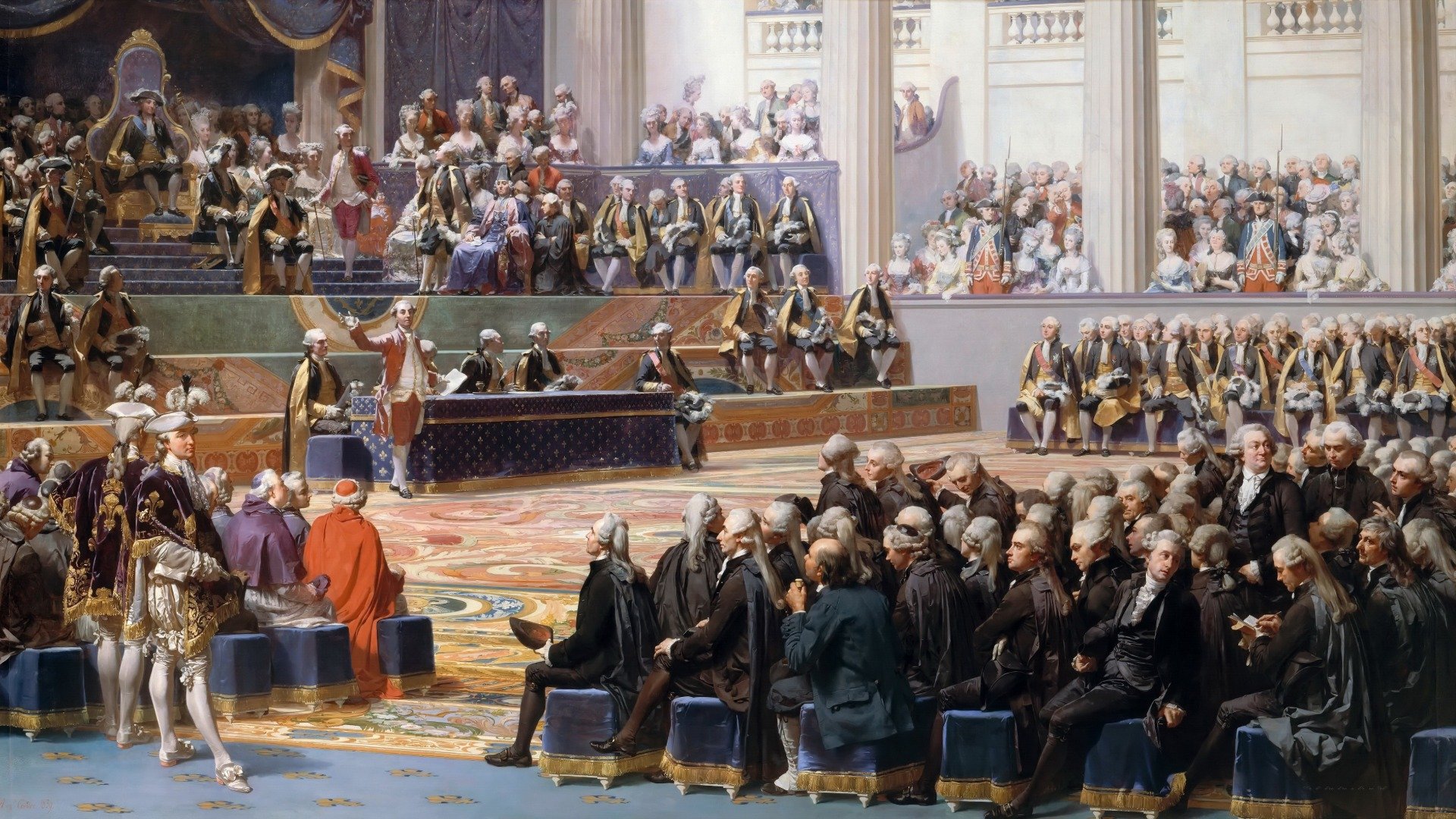

«Открытие Генеральных Штатов». Картина Огюста Кудера

(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРХАНГЕЛЬСКИМ АЛЕКСАНДРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРХАНГЕЛЬСКОГО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

В 1789-м король Людовик созвал Генеральные штаты, и началась революция сверху. Началась не только потому, что третье сословие вышло на арену истории, но и потому, что люди стали обсуждать политику, обыватели ощутили себя гражданами. Частное дело авторов «Энциклопедии» превратилось в общее дело народа.

Ровно через 200 лет Михаил Горбачев объявил демократические выборы делегатов I Съезда народных депутатов, и началась революция снизу. Началась не только потому, что людям разрешили говорить о наболевшем, но и потому, что производство политических решений было вынесено на всеобщее обозрение; трансляция съезда превращала обывателя, «совка» в ежедневного участника событий, революционно настроенного гражданина.

Тут сами собой напрашиваются параллели:

любой революционный процесс проходит через общие этапы: энтузиазма, сговора, интриги, кровопролития, реставрации, реакции, реванша.

И если даты «запуска» великих революций совпадают, то это совпадение продлится.

- Франция: к 1791 году революция вступила в фазу заговоров, король попытался бежать, «его поймали, арестовали, велели паспорт показать».

- Россия: в 1991 году контрреволюционный заговор коснулся Горбачева, он был блокирован ГКЧП в Форосе, а когда вернулся в Кремль, от его власти уже ничего не осталось.

- Франция: в 1793-м революцию «мрачили мятежи и казни», не стало Марии Антуанетты, на плаху отправили короля.

- Россия: в 1993-м ельцинисты стреляли чушками по Белому дому, баркашовцы шли в атаку на мэрию, громили «Останкино», защитники Верховного совета до полусмерти избивали Александра Брагинского, заместителя главы правительства Москвы.

Но все это слишком красиво, слишком изысканно. А правда истории очень проста: открывшийся 25 мая 1989-го I Съезд народных депутатов произвел переворот в системе, взглядах и эмоциях. Система откликалась на «живое творчество масс», как любил повторять Горбачев. Взгляды менялись; советский человек, привыкший к инфантильности («что они с нами делают…»), привыкал к тому, что управляет политическим процессом — и несет ответственность за все последствия. А эмоции — важнейшее условие успеха; нет переживания политики как личного дела — нет перемен мироустройства, только косметический ремонт.

Первый съезд народных депутатов СССР. На снимке: академик Дмитрий Лихачев дает интервью аргентинскому телевидению. Фото: Игорь Зотин и Анатолий Морковкин / Фотохроника ТАСС

К маю 89-го перестройка вторглась в жизнь десятков, даже сотен миллионов. Медиа распространялись вширь, дискуссия превращалась в норму, становилась ежедневным опытом. Программа «Взгляд», запущенная в 1987-м, все глубже уходила в ночь, и все равно ее смотрели все, без деления на «целевую аудиторию», «возрастные характеристики», «имущественное положение». Артем Тарасов объяснял, почему заплатил миллионные партвзносы на свои кооперативные доходы; Шод Муладжанов защищал идеи денежного равенства; режиссер Марк Захаров, ехидно морщась, словно у него изжога, предлагал похоронить Ленина. На центральных улицах советских городов традиционно размещались бесплатные газетные витрины; начиная с 87-го в них вывешивали свежие полосы «Московских новостей» и «Советской России», «Московской правды» и привычной «Комсомолки». И люди толпились у этих витрин, вставали на цыпочки, толкались и яростно спорили.

Но никакая перестроечная пресса, никакой свободный телевизор не могли сравниться с откликом на политический прямой эфир. Потому что в нем совершались дела, которые меняли ход истории — и частной жизни. Страна превратилась в гигантскую секту Свидетелей; мне было 27; я был ее частью, адептом. Ради нее поменял расписание. Вставал намного раньше и ложился позже, чтобы работать работу, а дневное время отводил тому, что было важнее работы. И даже личной жизни.

День мой строился так. В шесть подъем, три часа на пахоту, в 10 утра выгул двухлетнего сына. А под его прикрытием — включение в потоки новостей. Я усаживал сына в коляску, пристраивал на плечо огромный рижский транзистор «Спидола» размером с маленький чемоданчик весом три с половиной кило и отправлялся в перестроечное путешествие. Проходил мимо лавочек, засиженных пенсионерами, краем уха ловил: «А Рыжков обещал…» Пересекал перелесок, где местные пропойцы резались в домино, пили мутное пиво из пятилитровых банок и слушали «генсока» Горбачева: на ветке обычно висел портативный приемник, включенный на полную громкость. Поднимался с коляской на взгорье, откуда сыну открывался вид на электрички, и слушал съезд, пока он наблюдал за поездами. Рядом стояли другие отцы, кто с приемником WEF, кто с комиссионным «Грюндигом», кто вообще с японским «Сони».

Дети ждали поездов, папы ждали новостей, все были довольны друг другом. Вернувшись домой и убаюкав сына, я ставил на кухонный стол «Спидолу», хлебал какой-то супчик и снова слушал.

Какое счастье — детский дневной сон, ты сам себе принадлежишь, точнее — Собчаку и Лихачеву, спортсмену Власову и депутату Оболенскому…

Кстати, сыну был подарен заяц Травкин, сшитый из тряпочек и набитый ватой; зайца он любил и спал немного дольше. А когда он все же просыпался, что же, был манеж, а в манеже разные приятные игрушки. Потому что приходило время телевизора, когда слуховые образы минувшего дня превращались в визуальные объекты. Скрипучий, высокий, въедливый, всесокрушающий и беззащитный голос Сахарова соединялся с сутулой фигурой. Толстый голос надежного функционера Лукьянова вселялся в седовласого, очень спокойного дяденьку. А риторически заточенный голос Собчака странно гармонировал с щеголеватым пиджаком профессора.

Под сурдинку новостей сын неохотно засыпал. Наверное, ему снилась политика. А я садился работать работу. При одном условии: если не было в тот день программы «Взгляд» или вальяжного выпуска «До и после полуночи» Владимира Молчанова, который задолго до Станислава Гово-рухина угадал запрос на тему «Россия, которую мы потеряли». Если же выпуски были — приходилось не спать вообще.

Александр Любимов и Влад Листьев. Программа «Взгляд», 1987 год. Фото: личный архив Александра Любимова

Понятно, что это была эйфория, вдохновляющая и опасная. Действовал эффект отложенного спроса; прожив всю жизнь в медийной колбе, из которой выкачали воздух, невольно пьянеешь от глотка свободы. «Свобода приходит нагая, / Бросая на сердце цветы. / И мы, с нею в ногу шагая, / Беседуем с небом на ты». Революция дело хмельное, так было и будет всегда; а там, где хмель, неизбежно похмелье. Но это недостаточное объяснение. Главное было в другом. До начала перестройки часто приходилось слышать: ничего изменить невозможно, откуда взяться лидерам, мы потонем в старческом маразме. И что же? Стоило убрать барьеры и открыть запаянные шлюзы, как движение само собой восстановилось. Старая номенклатура отступила, ни один ленинградский начальник не сумел прорваться через выборы. Зато из ниоткуда появились новые вожди.

Это были молодые лидеры, объединившие вокруг себя команды, как Илья Заславский, который взял под свой контроль Октябрьский район столицы. И хитроумный экономист Гавриил Попов, который вскоре возглавит московскую мэрию, а потом умело сдаст бразды правления Лужкову… Это были зрелые гуманитарные авторитеты, как Сергей Аверинцев, христианский мыслитель, отрешенный автор «Поэтики ранневизантийской литературы», лингвистический академик Вяч. Вс. Иванов или писатель Залыгин. И опытные начальственные игроки, как главный редактор журнала «Огонек» Коротич, между делом сочинивший песню «Переведи меня через Майдан». Или бывший руководитель Всесоюзной пионерской организации Юрий Афанасьев, который вбросил великую формулу «агрессивно-послушное большинство».

- Первый урок первых дней первого съезда:

любые разговоры о том, что реформы нельзя начинать, потому что некому их делать, равно как рассуждения о несменяемости кадров, бессмысленная и пустая трата времени.

Стоит исчезнуть барьерам, и кадры появятся сами собой. Да, несовершенные, подчас неотесанные, но обучаемые и харизматичные. Способные на широкие жесты, как решение депутата из Омска Алексея Казанника уступить свое место в Верховном совете забаллотированному Борису Ельцину. И на мелкие интриги тоже. Но главное — они есть.

Михаил Горбачев и Гавриил Попов беседуют во время одного из перерывов между заседаниями. Фото: Владимир Завьялов /Фотохроника ТАСС

- Второй урок: человек, сформированный тотальной эпохой, мгновенно вовлекается в процесс и быстро обретает навыки политического самоуправления. Мы ощутили себя избирателями, которые гордятся теми, за кого голосовали, — или же испытывают стыд; но в любом случае — полную причастность. И это заставляло наблюдать за ними ежечасно, обучаясь гражданской активности.

- Третий урок: банальный. Либо ты занимаешься политикой, либо она тобой. И лучше наша избирательская слежка за народными избранниками, чем избирательная слежка — за нами. Которая становится моделью управления, когда исчезает открытость.

- Четвертый урок: политика не допускает совершенного залога. Все, что удалось на этом повороте, не будет гарантировано на следующем. Подъем не избавит от провала, провал не закроет подъема. Поэтому всегда держите наготове старые транзисторы «Спидола», даже если кажется, что их время вышло.

Да, кстати, об исторических параллелях и забавной доморощенной нумерологии. Мы остановились на 1793/1993-м. А там имеется интересное продолжение. Захлебнувшись в собственной крови, Французская революция начала поиск собственного усмирителя. Того, кто сумеет ее остановить, распылить ее энергию в колониальных войнах, снова приучить к имперскому порядку, но при этом узаконив новые элиты. С такой задачей может справиться лишь человек, не связанный ни с выбывшей аристократией, ни с прибывшей революционной знатью, ни с олигархией. Не имеющий обязательств. Не боящийся насилия. И намеренный подмять под себя изменчивый мир.

- Через 10 лет после созыва Генеральных штатов, в 1799-м, случается 18 брюмера молодого полковника Бонапарта, только что ставшего генералом.

- 16 августа 1999-го в России назначен новый премьер, пожелавший навсегда остаться подполковником.

- 1804: пожизненное консульство с перспективой императорства.

Но на этом рифмы кончились. И начался верлибр.