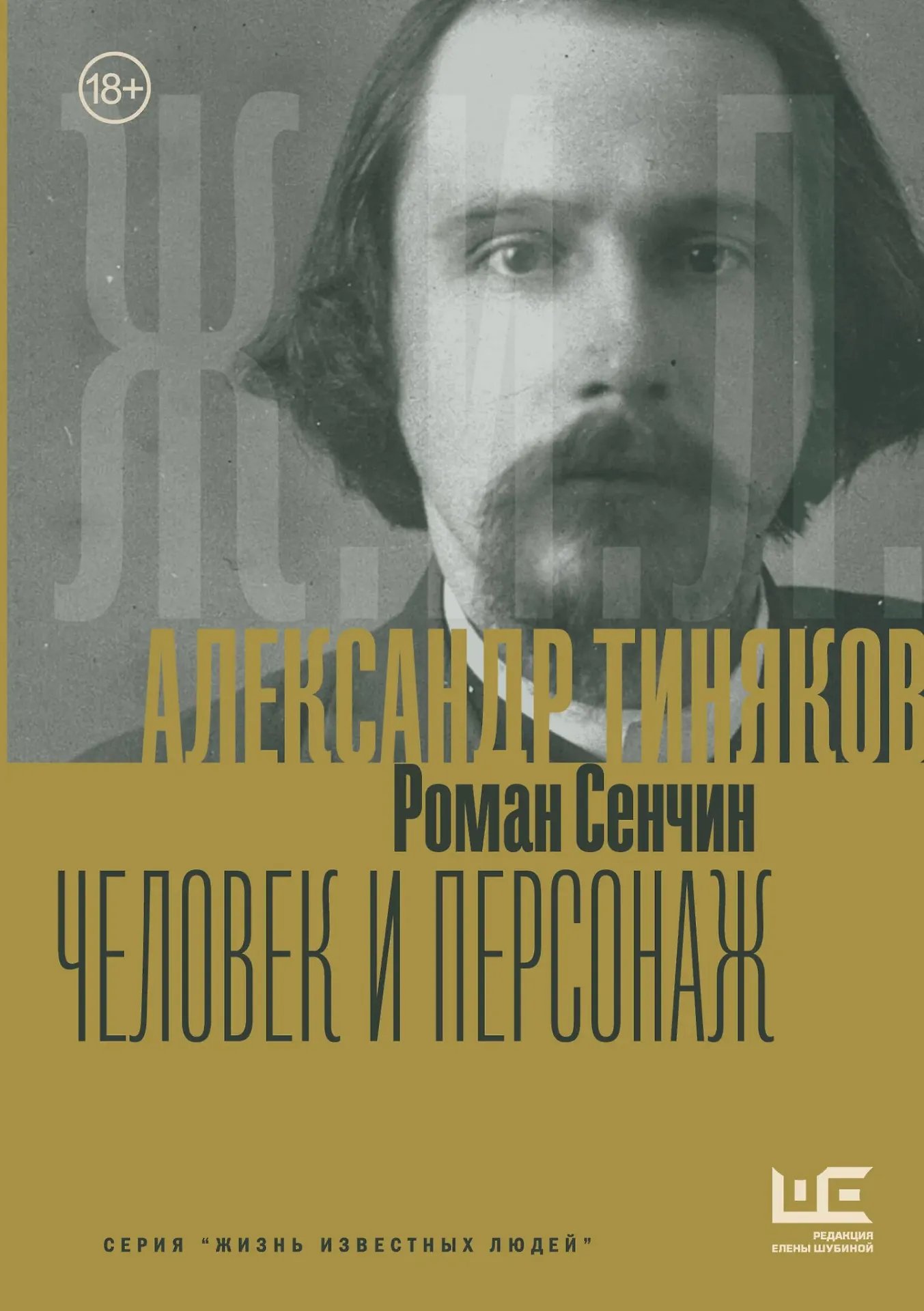

«Александр Тиняков: Человек и персонаж»

М.: АСТ, «Редакция Елены Шубиной», 2025.

В дни исторических потрясений, а значит, всеобщей безумной тревоги и горя, человечеству словно бы не до чтения книг. Но это не совсем так. Те, кто привык читать, читают даже в бомбоубежище, именно в книгах находя утешение. Во время блокады ленинградцы активно ходили в библиотеки и брали в основном художественную литературу — охотнее других Марка Твена, Вальтера Скотта, Жюля Верна.

Ну а что еще читать, когда мир вокруг рушится? Конечно, приключенческие жизнеутверждающие романы. Но помимо увлекательных историй, которые уносят подальше от руин вокруг, как и книг, которые хоть как-то объясняют то, что происходит (труды по военной истории ленинградцы читали тоже), в эпохи постоянно колеблющихся линий политических партий растет потребность и в книгах, говорящих о неизменном. Химическом составе Вселенной, устройстве черных дыр, родовой жизни коал, стволовых клетках, событиях далекого прошлого, биографий — словом, литература факта, научпоп. Хранилище проверенных знаний. Когда все меняется, плавится, а камень превращается в воду, можно подержаться хотя бы за химическую формулу воды.

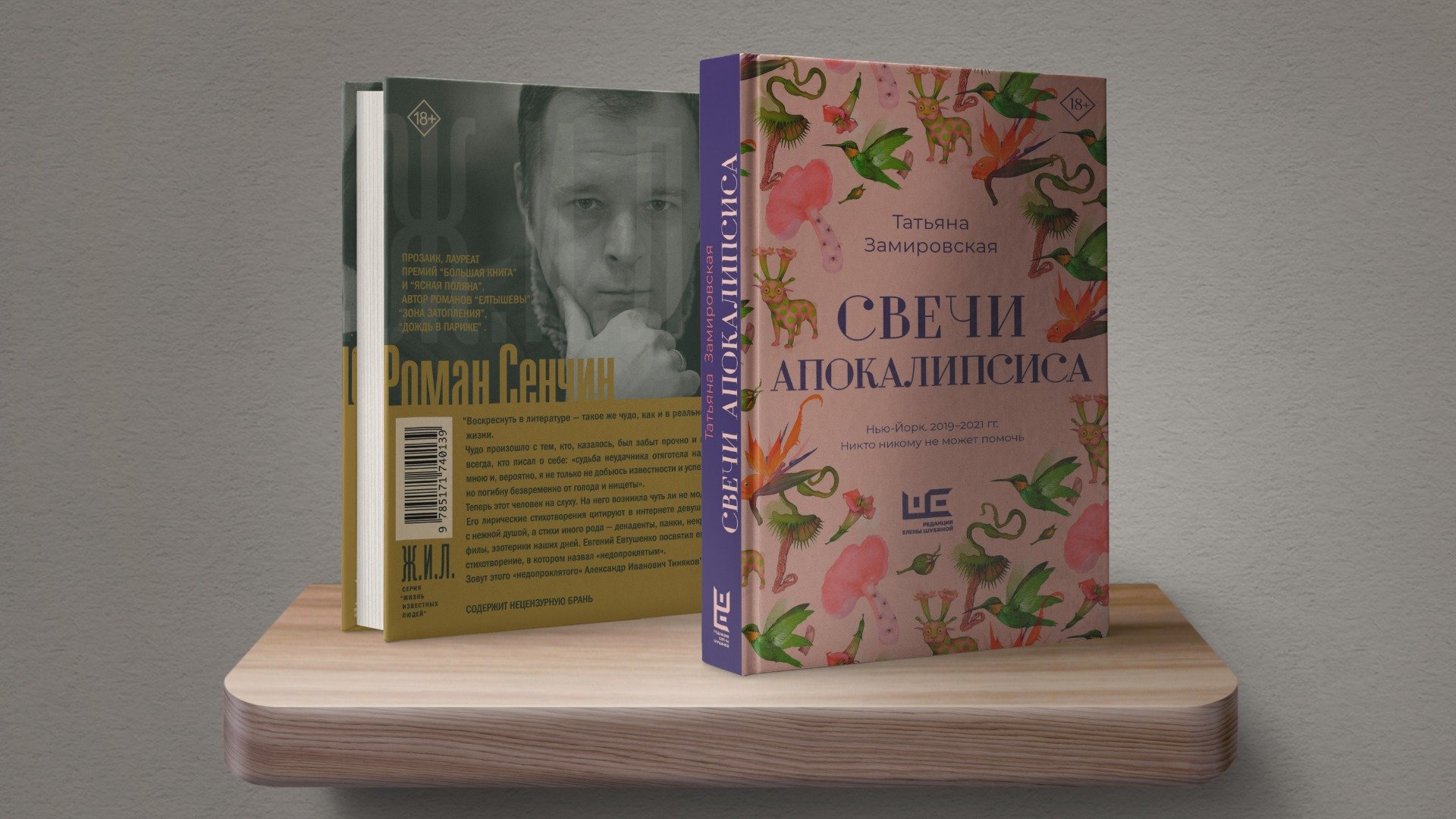

Не исключено, что как раз поэтому «Редакция Елены Шубиной» именно в 2025 году запустила новую биографическую серию: «Жизнь известных людей», «ЖИЛ». Остроумная аббревиатура принадлежит Дмитрию Быкову*. Смысл серии — приближение поэтов и писателей из разных рядов, и первого, и последнего, к живущим в ХХI веке. В рамках этой серии писатели рассказывают о писателях и поэтах, которые им интересны. В свободной манере, непринужденной форме, вступая со своими героями в диалог.

На сегодняшний день в ее рамках выпущено три книги — Дмитрий Воденников написал об Иване Бунине, Павел Басинский о Леониде Андрееве, Роман Сенчин о поэте Александре Тинякове, назвав эту биографию «Человек и персонаж». В нее и вглядимся.

Поэт-символист, последователь Брюсова, убежденный антисемит, неудачник, алкоголик, к тому же, кажется, любитель совсем юных особ, Тиняков — человек крайне сомнительной репутации. Еще Михаил Зощенко обвинял его в смердяковщине, а современный исследователь Вардан Варжапетян свою работу о Тинякове назвал «Смердяков русской поэзии». В выборе этого поэта в персонажи немало печальной самоиронии: когда-то со Смердяковым сравнивали автобиографических героев самого Сенчина; он обыгрывал это в своих текстах.

Но даже самые темные стороны в личности не заслоняют фантастичности его пути, замешанной на русской истории, конечно.

Отцом его был состоятельный купец Орловской губернии, разумеется, ничего не смысливший в поэзии, но все-таки оплативший выход первого сборника сына. Александр Тиняков начал писать стихи еще в гимназии. Он был заворожен поэзией символистов, подражал Брюсову и Бальмонту, а писал поначалу примерно так: «В стране рыдающих метелей, / Где скорбь цветет и дышит страх, / Я сплел на мертвых берегах / Венок из грустных асфоделей…» Писал он под псевдонимом Одинокий.

Первая книжечка его вполне декадентских по духу и поэтике стихотворений, вслед за Брюсовым названная по латыни Navis nigra («Черная ладья»), вышла в 1912 году, когда на поэтическую сцену уже явились акмеисты, когда футуристы уже вовсю задирали публику, а символизм казался давно истощившим последние силы. Тем не менее сборник Тинякова собрал некоторую прессу, но почти все писавшие о нем, а откликнулись на нее люди не последние — Ходасевич, Бальмонт, Гумилев, Городецкий, — отмечая немногочисленные удачи, сочли ее подражательной. Однако отдельные стихи дебютанта многим запомнились, особенно, конечно, вот это:

Любо мне, плевку-плевочку,

По канавке грязной мчаться,

То к окурку, то к пушинке

Скользким боком прижиматься.

<…>

В голубом речном просторе

С волей жажду я обняться,

А пока мне любо — быстро

По канавке грязной мчаться.

Подобный отклик на свой книжный дебют Тиняков пережил как неудачу, ругал себя в письмах бездарностью и в конце концов переехал из постылой Москвы в Петербург и вошел в литертурный бомонд. Как вдруг всплыл неприглядный факт: та же рука, что выводила декадентские строфы, публиковавшиеся в «Весах» и «Золотом руне» под псевдонимом Одинокий, строчила антисемитские статьи в газете «Земщина» под именем Александра Куликовского. После чего основная часть приятелей от Тинякова отвернулась. Но не Александр Блок, который признавался Тинякову, что думает об евреях похоже, — Роман Сенчин цитирует в своей книге это блоковское письмо.

Тем временем на страну обрушилась революция, после чего судьба второсортного и малоприличного литератора внезапно начала обретать черты мрачного гротеска с элементами трагедии.

Поначалу Тиняков революцию принял, сочинял агитационные стихи, прославлял большевиков и отрекался от Христа, краткое время даже служил в ЧК — впрочем, в архивах, выпустил два новых сборника в 1922 и 1924 годах, но они остались незамеченными. Прославление лирическим героем собственной гнусности на этот раз никого не задело и не удивило.

Едут навстречу мне гробики полные,

В каждом — мертвец молодой,

Сердцу от этого весело, радостно,

Словно березке весной!

<…>

Может — в тех гробиках гении разные,

Может — поэт Гумилев…

Я же, презренный и всеми оплеванный,

Жив и здоров!

Многие чувствовали так же и ничуть не стыдились этого. В предисловии к своей третьей книжке Ego sum qui sum («Аз есмь сущий») Тиняков, собственно, на это и указывал, он предостерегал читателя от отождествления личности автора и лирического героя, настаивая на том, что пишет не столько о себе, сколько о своих современниках.

Не нужны ни солнце, ни птицы,

Ни правда, ни совесть, ни честь,

Ни прелесть весны и столицы,—

А только б дорваться — поесть…

Новый и уже по-настоящему драматический поворот в его судьбе случился в 1926 году, когда Тиняков сознательно сделался профессиональным нищим. Он вышел из Всероссийского союза писателей «ввиду несовместимости <…> звания члена ВСП с нищенством», сделал табличку «Подайте на хлеб писателю, впавшему в нужду», запасся экземплярами своих книг для продажи и встал на Литейном проспекте с протянутой рукой.

Его встречали знакомые, подавали, стыдясь, — Чуковский, Кузмин, Ахматова, Зощенко, который попытался вручить «бывшему поэту» его месячный нищенский заработок, чтобы только он перестал «позорить литературу». Это не помогло: на обратном пути Зощенко снова встретил попрошайничающего поэта, просто не на Литейном, а у Летнего сада.

В конце концов, Тиняков мог пойти в условные дворники, найти возможность зарабатывать не литературным трудом. Но вполне в духе философии жизнестроительства он устраивал сознательный хеппенинг, в сущности провозглашая: поэты, подобные мне, никому больше не нужны, литература, которой я в состоянии заниматься, нынче не ко двору. Впервые на это указал в своей статье о Тинякове филолог Глеб Морев.

Роман Сенчин соглашается с ним и тоже не сомневается: нищенство было демонстративным протестным жестом поэта против «нового мира» и новых порядков. Недаром, замечает Сенчин, Тиняков вышел «из цивилизации русского крестьянства, где крайняя форма горя выражалась в том, чтоб пойти по миру».

Собрав мзду, Тиняков шел ужинать в ресторан, напивался, а утром снова заступал на смену. Спустя три года его арестовали. Его уголовное дело сохранилось. На допросах Тиняков не скрывал причин своего выхода на улицу: «Основными мотивами, доведшими меня до панели, я считаю требования современной советской печати, которые беспартийным и мало начитанным в марксистской литературе человеком выполнены быть не могут; а именно: освещать вопросы текущего момента я не могу, а нейтральные статьи на чисто литературные темы мало интересуют руководителей современных изданий. Кроме того, не скрою и своего идейного расхождения с советской общественностью настоящего момента».

Вот тебе и плевочек. В самом страшном месте на свете Тиняков признавался, что не согласен с советской властью, что одинаково ненавидит и белогвардейцев, и большевиков, что мечтает о возрождении монархии, очевидно, ничего и никого уже не страшась, а быть может, втайне надеясь, что за такие речи его пустят, наконец, в расход и освободят от помоечной жизни.

Но приговорили Тинякова к трем годам лагерей на Соловках, где он и прожил от звонка до звонка. В августе 1933 года Тиняков вышел на свободу, вернулся в Петербург разбитый, больной и тихо угасал около года. Он умер 17 августа 1934-го. В день его смерти открылся первый съезд Союза писателей СССР.

Роман Сенчин предполагает, что такими путями поэт двигался к внутренней свободе: «Не прятался, как поэт Александр Добролюбов, в Узбекистане, не убил себя, как, видимо, понявший, что писать ему свободно уже не дадут, Есенин, не пытался наводить мосты к чуждой ему идеологии, как Михаил Булгаков, не продался за пайки, дачи и квартиры, как большинство перетекших из одного социального строя в другой литераторов. Тиняков остался свободным…»

И все же довольно сомнительно, может ли быть свободным человек раздавленный. И так ли уж много свободы в декларировании собственной низости. Но даже если это история не освобождения, а падения и самоуничтожения, подробный и добросовестный рассказ о горькой судьбе полузабытого поэта Александра Тинякова ценен.

Правда, увлекательно и сочувственно изложив основные события жизни своего героя, Роман Сенчин не ставит точку. Во второй части книги он внезапно начинает делиться обстоятельствами работы над ней, делает автобиографические отступления, включает цитаты из полюбившихся исследований о Тинякове. Все, что обычно остается в черновиках, здесь выносится на поверхность. Безусловно, заглянуть в писательскую лабораторию всегда любопытно, но в данном случае экскурсия затягивается на добрую половину книги! Тем не менее искренность автора, полное отсутствие в нем позы добавляет ей тепла, превращает чтение в доверительный разговор и, в конце концов, вызывает чувство неподдельной жалости к ее герою и затоптанному историей таланту.

Роман Сенчин. Фото: соцсети

«Свечи Апокалипсиса»

М.: АСТ, «Редакция Елены Шубиной», 2025.

Татьяна Замировская, автор романа «Смерти.net» и сборника «Земля случайных чисел», описывает литературное подполье совершенно иного рода.

Героиня этой книги, белорусская писательница Таня, 15 лет проработавшая музыкальным критиком и журналистом в Минске, а в 2015 году переехавшая в Нью-Йорк, тоже не может зарабатывать литературным трудом. Но она настойчиво ищет работу «не по специальности» и в конце концов находит: начинает продавать очень дорогие свечи в лакшери-бутике, расположенном в модном районе Сохо. Диапазон свечных запахов необъятен: от «Древних мшистых стен» (запах сырой земли и плесени) и «Команданте Че» («пахнет кубинской революцией, кострами и отрубленными руками») до «Марокканского чая» (базилик, смородина, ваниль) и Средиземноморья (цитрус с сандалом). Не менее экзотичны, а отчасти и безумны и заглядывающие в лавочку покупатели.

Чтобы не сойти с ума, продавец-писательница, а потом и менеджер, и мойщица витрин, заводит блог на русском языке «Свечи Апокалипсиса» (он и сейчас существует в телеграме). И начинает записывать самые забавные сценки из свечной жизни. Разговоры Тани и клиентов с улицы Сохо многих захватили: блог быстро набрал больше десяти тысяч подписчиков. «Свечи Апокалипсиса» — его отредактированная и сокращенная версия.

«Заходит мама лет пятидесяти с девочкой лет одиннадцати. Нюхают свечи. Особенно им нравится свеча «Тоскана».

— Это как оргазм, — восторженно говорит девочка. — Да, именно! — говорит мама.

(Покупают свечеи на $1300, уходят.)

Гуглю маму: жена греческого миллионера, самого могущественного брокера на Уолл-стрит, филантропа, который обеспечивает стипендиями молодых людей в Гарварде, учащихся на регенеративных биологов».

Заполошный англичанин, потерявший инструкции жены про нужный сорт свечей и проклинающий тот день, когда женился, веселые хипстеры, обсуждающие недавний концерт, угрюмая директор по инвестициям, основательница музея забытых историй, известная психотерапевт, пришедшая за свечой, которая наконец поможет ей почувствовать себя счастливой (и она ее находит!), знаменитые актрисы, писатели, пары после бранча, полубезумная вдова Лимончик, которая терроризирует Таню рассказами о кремации мужа, одинокая старая леди из Коннектикута, которой пришла поцарапанная свеча, и наша сострадательная героиня всеми силами пытается ей помочь, отсылает ей все новые свечи, но тщетно. Бездомный с грязным веником, предлагающий подмести. Другой бездомный, забаррикадировавший вход в магазин и швыряющийся консервными банками. А кто-то приходит в прохладный бутик просто посидеть и поговорить с мужем о проблемах с сыном по громкой связи. Кто-то — быстренько переодеться.

Портрет за портретом — получилась самая настоящая современная «физиология», в данном случае — нью-йоркского покупателя, подобная тем, что когда-то были так модны во Франции. Как известно, французские литераторы позапрошлого века изобрели жанр физиологического очерка и неустанно сочиняли физиологии шляпников, студентов, падших женщин, зеленщиков, цветочниц, церковных старушек, мелких и крупных чиновников, дворников, сапожников — всех! Это были увлекательные энциклопедии жизни разных сословий и профессий. И читали их с жадностью. Вероятно, и выросли они из любопытства тех, кто не похож на тебя, но ходит по тем же улицам.

Живой интерес к посетителям бутика, а также понятное писательское желание делиться необычным опытом породил и «Свечи Апокалипсиса».

В результате сложилась пестрая панорама разных лиц, жителей Нью-Йорка образца 2019–2021 года, чаще состоятельных — не всякий пойдет покупать свечу за 230 долларов, и неизменно — капризных, ворчливых, высокомерных, способных довести кротчайшую писательницу до полуобморока.

С продавцами свечей, даже очень дорогих, ведь особенно не церемонятся. Даже в демократичной Америке.

Но Татьяна Замировская, точнее, ее героиня, никого не судит. Ни покупателей, ни желающих услышать то, что им терпеливо объясняют, и понять, какие из свечей длиннее, ни телефонных старушек-вампиров, ни хозяйку бутика миллионерку Франсуазочку, которая железной рукой увольняет сотрудников магазина, заставляя работать Таню за троих. Нет, героиня только наблюдает и фиксирует. То, что она подмечает, обычно комично, но нередко это смех сквозь слезы — среди покупателей немало монстров, на работу приходится ходить больной, под Рождество (вот когда начинается Апокалипсис) работать уже не за троих, а за шестерых, сочинять лишь урывками, и не иметь возможности сказать «нет». Честно говоря, портрет американского общества — по крайней мере, той его части, что покупает дорогие свечи, — складывается не слишком привлекательный. Социальное неравенство, расизм, глухота и слепота богатых по отношению к бедным — «звериный оскал капитализма» из метонимии превращается здесь в реального зверя, которому ничего не стоит откусить тебе голову. Но в «Свечах Апокалипсиса» зверь этот описан острым, ироничным, легким словом Татьяны Замировской, а значит, обезврежен и приручен. И финал книги светел.

Миллиардерка Алексис Ворон в лаково-розовых лабутенах все-таки получает свою свечу. А менеджер Таня — собственную книгу, которая добирается до нее из России, и проводит свою первую презентацию на кладбище. Макабр вновь сливается с веселым смехом. Белорусские писательницы знают толк и в том, и в другом.

Татьяна Замировская. Фото: соцсети