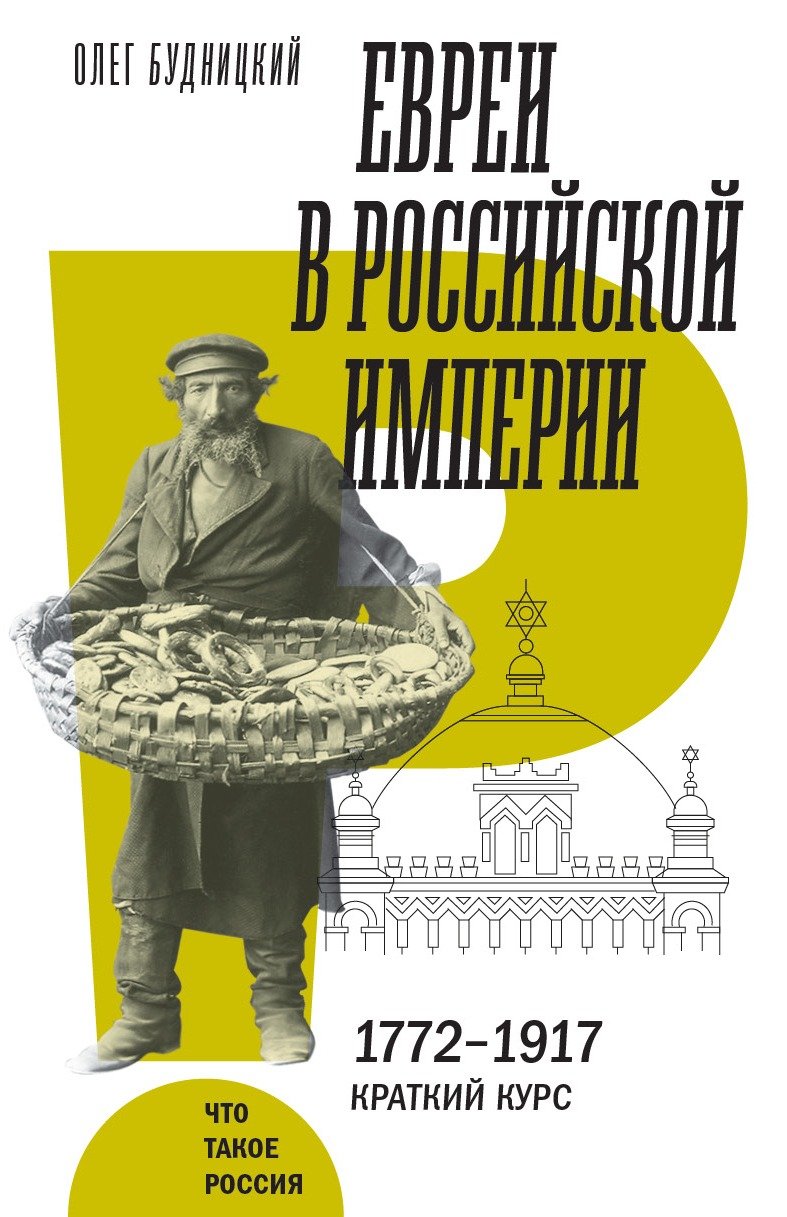

Русский еврей, Нью-Йорк. Фотография неизвестного автора, 1910. Источник: Библиотека Конгресса США

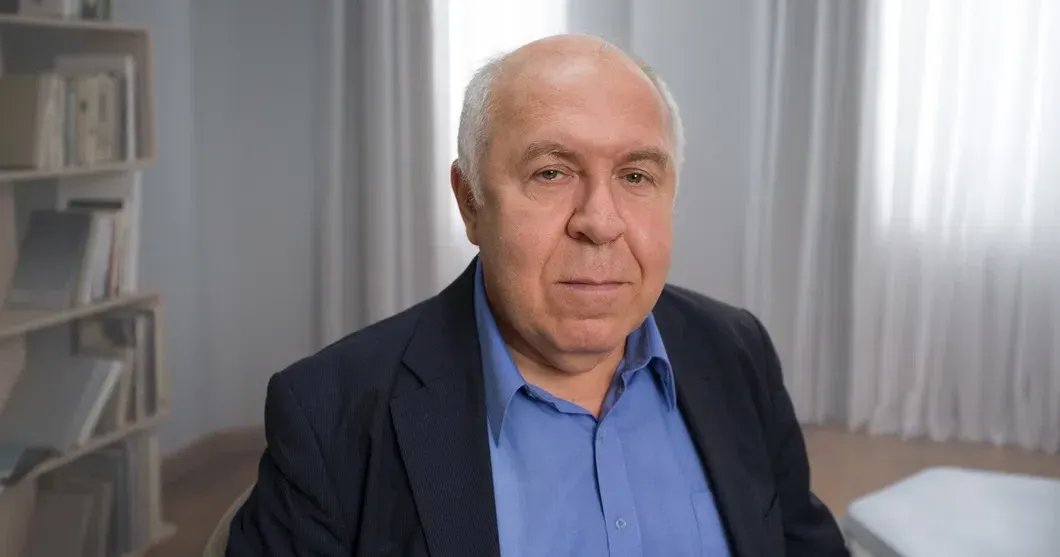

Известный историк, профессор ВШЭ Олег Будницкий написал книгу с обязывающим и всеобъемлющим названием — «Евреи в Российской империи». Однако сама книга, изданная «Новым литературным обозрением», — сравнительно компактна, внятна, безоценочна, поскольку, когда излагаются факты, оценки излишни. Это уж точно не солженицынские «200 лет вместе». К тому же повествование заканчивается 1917 годом, потому что всё последующее, что называется, другая история. А то, что описано в «Кратком курсе», — вступление к советской эре, кое-что в ней же и объясняющее.

Катастрофические события рассказываются историком холодно-бесстрастно, отчего впечатление ужаса лишь усугубляется. Но не только погромы, ограничения, изгнания составляли еврейскую жизнь. Рубеж XX века — это эмансипация и ассимиляция российских евреев, процесс их, если угодно, самопросвещения, того, что называется Гаскалой. И этим феноменам в книге уделяется немало места.

Мы выбрали для публикации три небольшие главы — о евреях-предпринимателях, не столько «распродававших» или «спаивавших» Россию, сколько кормивших ее; о евреях — журналистах и редакторах и о языковой ассимиляции, часто совпадавшей с профессиональной, ведь, в конце концов, адвокаты в судебных заседаниях не на идише выступали.

Любая настоящая историческая книга — демистификация и демифологизация, она всегда спорит с обыденными представлениями и просвещает. Тем и ценна новая работа Олега Будницкого.

Олег Будницкий. Фото из личного архива

Евреи — «передовой отряд» капитализма

Еврейское предпринимательство в России на протяжении всего XIX столетия развивалось необычайно высокими темпами. Среди первых российских промышленников и банкиров были евреи и старообрядцы, что, по мнению историка Уильяма Блэквелла, было следствием не столько присущих этим религиозным группам деловых навыков и капиталистической ментальности, сколько преследований и ограничений. Этим объяснялись их мобильность, способность быстро переключаться с одного вида деятельности на другой и другие качества, не свойственные большинству населения все еще патриархальной страны. Евреи накапливали первоначальный капитал ростовщичеством, торговлей спиртным, различной розничной торговлей. Торговцы вразнос, лавочники, шинкари, ростовщики постепенно превращались в промышленников, банкиров, «железнодорожных королей». Разумеется, это относится к немногим; значительная часть тех же мелких торговцев, шинкарей и ростовщиков беднела или разорялась.

Уже в начале 1830-х годов в восьми губерниях Северо-Западного и Юго-Западного края евреям принадлежали 149 из 528 фабрик и заводов. К 1830-му еврейские купцы контролировали 30% текстильной промышленности на Украине. Со временем некоторые предпринимательские кланы — Бродские, Зайцевы, Гальперины, Балаховские — переключились на быстро развивающуюся сахарную промышленность. Постепенно она переходит из рук помещиков в руки предпринимателей-евреев, активно внедрявших в производство технические новинки, осваивавших новые рынки. Так, количество рафинада, отправленного основателем династии сахарных королей Израилем Бродским со складов на Украине в Москву, выросло с 1856 по 1861 год с 1500 до 40 тысяч пудов, то есть почти в 27 раз! К 1872 году четверть сахарной промышленности империи, сконцентрированной преимущественно на Украине, контролировалась предпринимателями еврейского происхождения. Первоначальные капиталы сахарные короли, как, впрочем, и большинство других крупных предпринимателей-евреев, сколотили на винных откупах. Евреи преуспели также в мукомольном и кожевенном производстве, пивоварении, табачной и некоторых других отраслях промышленности.

Утверждение Ивана Аксакова, что в середине XIX века почти вся сухопутная торговля с Западом шла через русских и австрийских евреев, было недалеко от истины. В середине XIX века евреи составляли подавляющее большинство гильдейского купечества почти во всех губерниях Черты еврейской оседлости. В Бессарабии — 55,6%, в Виленской губернии — 51% (но 73% среди купцов первой гильдии), в Витебской — 38% (91% среди купцов первой гильдии), в Волынской, Гродненской и Подольской губерниях — по 96%, Екатеринославской — 24% (37% среди купцов первой гильдии), Киевской — 86%, Ковенской — 75%, Курляндской — 70%, Минской — 87%, Могилевской — 76%, Полтавской — 55%, Черниговской — 81%. Причем в Минской, Подольской и Черниговской губерниях все купцы первой гильдии были евреями, а в Витебской, Волынской и Гродненской — свыше 90%.

Евреи играли особенно важную роль в хлебной и лесной торговле, они, по мнению одного исследователя, «вывели Россию на мировой рынок».

В 1878 году на долю евреев приходилось 60% хлебного экспорта из Одессы. По переписи 1897 года, в Северо-Западном крае на тысячу занятых в торговле приходилось 886 евреев, причем 930 из каждой тысячи специализировавшихся на торговле зерновыми были евреями.

Накануне мощного индустриального рывка, последовавшего вслед за Великими реформами 1860-х, евреи, наряду с поляками, доминировали в экономике западного порубежья.

Эпоха «великих реформ» Александра II создала возможности «прорыва» евреев за пределы Черты оседлости и положила начало в известном смысле «русификации» части еврейства, причем, в отличие от предыдущего царствования, этот все более ускорявшийся процесс был добровольным. В 1856 году император приказал «пересмотреть все существующие о евреях постановления для соглашения с общими видами слияния сего народа с коренными жителями, поскольку нравственное состояние евреев может сие дозволить». На сей раз возобладала либеральная тенденция в «исправлении» евреев: сначала права, а «исправление» — как следствие этого. Среди прочего в 1856 году был отменен институт кантонистов, а евреи уравнены в рекрутской повинности с остальным населением. Правда, даже такое скромное решение, как разрешение евреям — купцам 1-й гильдии жить за пределами Черты оседлости (которым могли воспользоваться не более 108 семей), давалось царским бюрократам с большим трудом: обсуждения, начавшиеся в 1856 году, завершились принятием закона 16 марта 1859 года, разрешавшего селиться за Чертой купцам 1-й гильдии с семьями, приказчиками и ограниченным числом слуг.

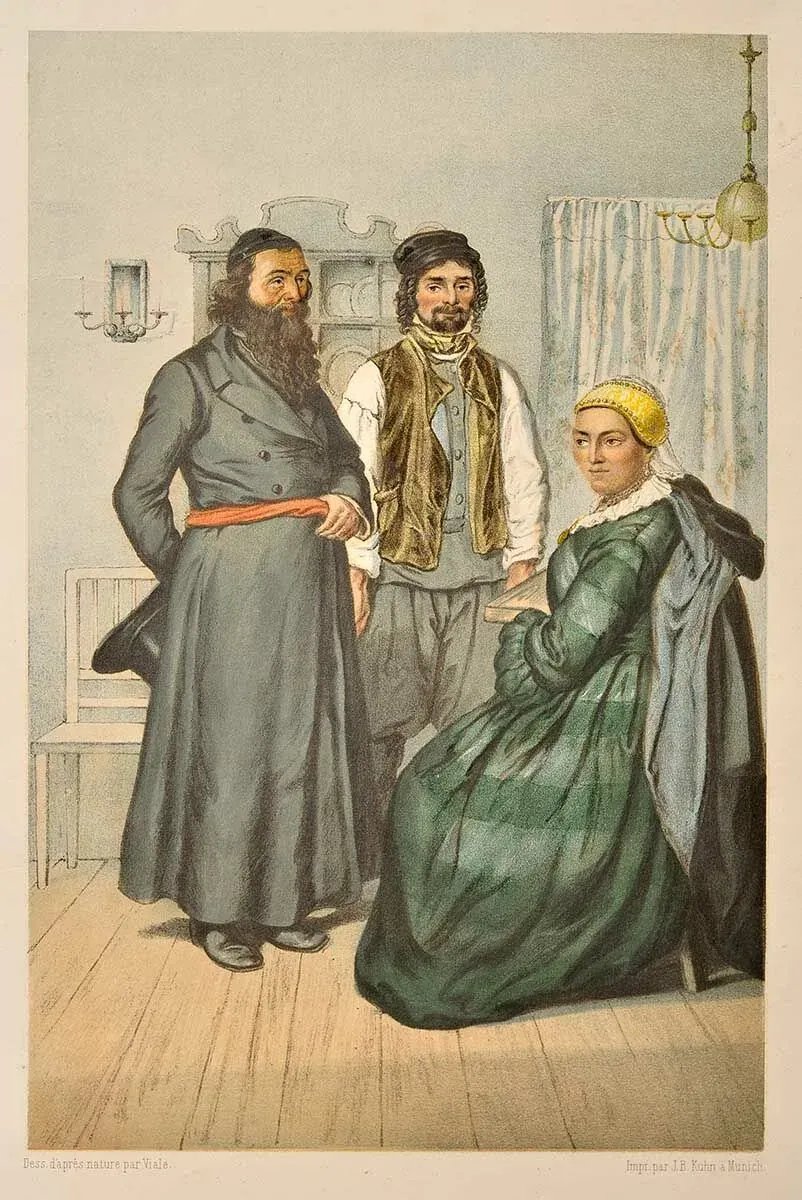

Евреи. Талмудисты. Художник Г.-Ф. Паули. Хромолитография из альбома «Description ethnographique des peuples de la Russie». Т. 1. Л. 22. Saint-Petersbourg: Imprimerie de F. Bellizard, 1862. Источник: Библиотека Конгресса США

В последующие двадцать лет был издан ряд законов, разрешавших повсеместное жительство в империи лицам с высшим образованием, с учеными степенями кандидата, магистра, доктора (прежде всего — медицины) (27 ноября 1861); в 1865–1867 годах закон был распространен на евреев-врачей, не имеющих ученой степени, в 1872-м — на выпускников Санкт-Петербургского технологического института; наконец, в 1879-м право жить за Чертой получили все окончившие курс в высших учебных заведениях, а также аптекарские помощники, дантисты, фельдшеры, повивальные бабки и изучающие фармацию, фельдшерское и повивальное искусство.

28 июня 1865 года такое же право получили ремесленники, а 25 июня 1867-го — отставные николаевские солдаты. В указе императора Александра II «О дозволении евреям механикам, винокурам, пивоварам и вообще мастерам и ремесленникам проживать повсеместно в империи» содержалась оговорка: «С соблюдением осторожности, в видах предотвращения быстрого наплыва… доселе чуждого элемента». Евреи получили также право поступать на государственную службу, участвовать в городском и земском самоуправлении и новых судах. Однако по Городовому положению 1870 года даже в городах с преобладающим еврейским населением евреи не могли составлять более трети гласных городской думы и не могли избираться городскими головами.

Принятые законы привели к сравнительно быстрому росту численности еврейских общин вне Черты оседлости; в Петербург, этот центр финансовой и экономической жизни, устремились наиболее энергичные и удачливые евреи-предприниматели; это относилось, хотя не в такой степени, и к некоторым другим торгово-промышленным центрам. Петербургский еврей-старожил сопоставлял прошлое и настоящее столичной еврейской общины: «Что тогда был Петербург? — пустыня; теперь же ведь это — Бердичев!»

Сотни, затем тысячи еврейских детей и юношей двинулись в гимназии, университеты и институты. Если их сверстникам иных вероисповеданий среднее и высшее образование сулили перспективную карьеру в условиях пореформенной России, то для евреев это означало еще и возможность в значительной степени преодолеть ограничения, налагавшиеся на их соплеменников. Получение образования сулило также или освобождение от военной службы, или сокращенный и облегченный вариант ее прохождения.

Евреи начинают играть особенно крупную роль в финансовой сфере и железнодорожном строительстве. В 1859 году в Петербурге был основан банкирский дом «И.Е. Гинцбург», впервые открытый евреем за пределами Черты оседлости. В середине столетия «штаб-квартирами» еврейских финансистов были Варшава, Бердичев и Одесса; в 1849 году в Бердичеве насчитывалось не менее восьми банков. Среди других крупных предпринимателей выделялись финансисты и железнодорожные магнаты братья Самуил, Яков и Лазарь Поляковы, Иван Блиох (перед женитьбой принял христианство по кальвинистскому обряду; последовательно выступал за отмену ограничений для евреев); керосиновые монополисты А. Дембо и Х. Каган; банкиры Евгений Ашкенази, Ипполит Вавельберг, Абрам Варшавский, Абрам Зак, семья Ефрусси (Эфрусси) и другие.

Еврейская печать в России — Одесса и Петербург

В 1860-х — первой половине 1870-х годов «культурной столицей» евреев была Одесса. Здесь появились первые еврейские периодические издания. На иврите — еженедельник «Ха-Мелиц» («Заступник»), который выходил в 1860–1871 годах в Одессе, а с 1871-го по 1904-й (с перерывами) — в Петербурге. Основателем издания был Александр Цедербаум (1816–1893) — сын часовых дел мастера, зарабатывавший на жизнь сначала работой бухгалтера, а затем ставший хозяином магазина готового платья. В историю вошел в качестве публициста, общественного деятеля, педагога и издателя. Но, возможно, более всего — как «дедушка русского меньшевизма»: трое его внуков и внучка стали социал-демократами; самым известным из его внуков стал Юлий Мартов, соратник, а затем оппонент Ленина. Александр Цедербаум незадолго до смерти внес залог при первом аресте Юлия в 1892 году. «Ха-Мелиц» Цедербаум основал совместно с зятем Ароном Гольденблюмом. Целью издания было провозглашено «посредничество между правительством и евреями, между просвещением и верой». «Ха-Мелиц», несомненно, был органом сторонников Гаскалы. С 1862 года под редакцией Цедербаума стало выходить еженедельное приложение к нему на идише — «Кол Мевассер» («Глас возвещающий»; 1862–1871). «Кол Мевассер» выступал за современное образование для евреев, изучение русского языка. Публиковались, впрочем, и другие мнения: о том, что идиш — естественный язык для евреев и нужно его улучшать и развивать. В еженедельнике были впервые опубликованы произведения Менделе Мойхер-Сфорима, основоположника новой еврейской классической литературы, публиковались многие другие литераторы, писавшие на идише.

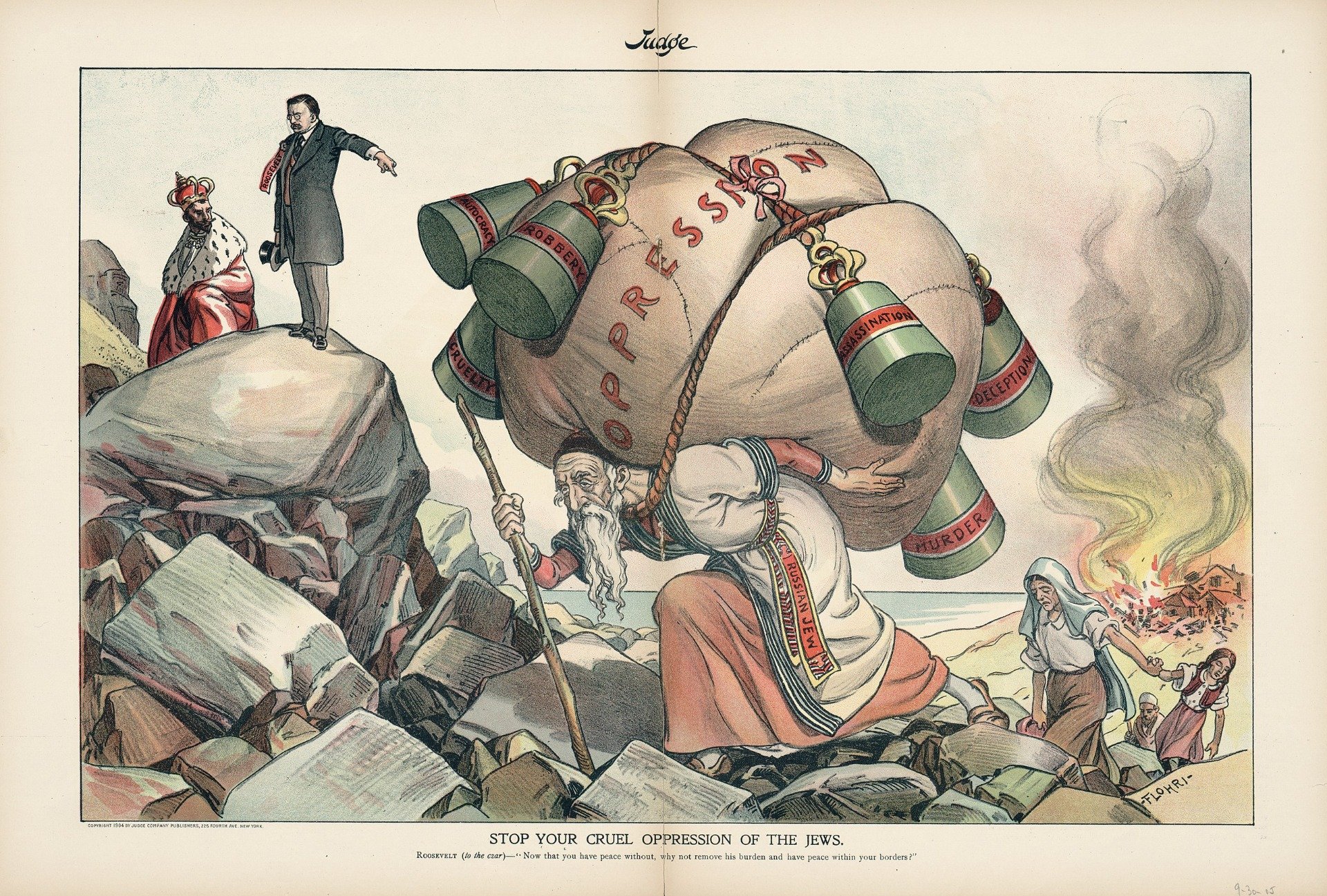

«Прекрати жестокое угнетение евреев». Иллюстрация Э. Флори (Flohri) из журнала Judge, 30 сентября 1905 г. Слева на картинке президент США Теодор Рузвельт обращается к императору Николаю II, указывая на согбенного под тяжестью преследований еврея, со следующими словами: «Теперь, когда у вас есть внешний мир, почему бы не снять с него бремя и не установить мир внутри ваших границ?» Имеется в виду мир с Японией, подписанный в Портсмуте (США) 23 августа (5 сентября) 1905 года. Источник: Библиотека Конгресса США

В Одессе же появились и первые еврейские периодические издания на русском языке. Начало положил еженедельник «Рассвет», выходивший с мая 1860-го по май 1861 года под редакцией литераторов Осипа Рабиновича и Иоахима Тарнополя (последний довольно скоро отошел от редактирования вследствие разногласий с Рабиновичем). Несомненно, издание было дозволено потому, что власти в конечном счете усматривали в нем пользу. О разрешении издания еженедельника ходатайствовал перед Министерством просвещения в начале 1857 года попечитель Одесского учебного округа знаменитый хирург Николай Пирогов, особо отличившийся во время Крымской войны. Он писал, что местные евреи Рабинович и Тарнополь готовы издавать журнал с целью распространения в еврейском населении идеи о необходимости просвещения и «искоренения фанатических предрассудков». Со своей стороны, Тарнополь писал министру народного просвещения:

«Мы принимаем близко к сердцу требования просвещенной современности, но в то же время мы не должны умалчивать о наших нуждах и справедливых желаниях… Отныне еврей не должен быть отодвинут на задний план, ему нет надобности робко скрываться в какой-нибудь темный угол. Нет, он может открыть и свое историческое развитие, и свои прошедшие и настоящие стремления, и свои характерные особенности и своеобразности, и даже самые наросты свои».

После двухгодичных колебаний столичные власти разрешили издание журнала. В «Рассвете», кроме самого Рабиновича, публиковались писатель и публицист Лев Леванда, в то время занимавший официальный пост «ученого еврея» при Виленском генерал-губернаторе, профессор Ришельевского лицея Александр Георгиевский, одновременно редактировавший «Одесский вестник». Георгиевский опубликовал в «Рассвете» несколько статей в защиту гражданских прав евреев. Среди других сотрудников отмечу совсем юного юриста, будущую звезду русской адвокатуры Александра Пассовера. Еженедельник изначально столкнулся с разного рода трудностями: власти были недовольны любыми намеками на эмансипацию евреев, еврейские ортодоксы — критикой отрицательных сторон еврейской жизни, но главное — явно чувствовалась нехватка читателей на русском языке. У журнала было всего 640 подписчиков. После краткого перерыва в Одессе начал выходить еженедельник «Сион» (июль 1861-го — апрель 1862-го), программа которого была аналогична программе «Рассвета». Его редактировали одесские врачи и общественные деятели Эдуард Соловейчик и Леон Пинскер (последнего вскоре сменил Натан Бернштейн). «Сион» был закрыт под давлением цензуры. После долгого перерыва в мае 1869 года в Одессе начала выходить газета «День», издание комитета Одесского отделения Общества распространения просвещения между евреями в России. Редакция заявила, что будет следовать традициям газет «Рассвет» и «Сион». На практике газета больше внимания уделяла борьбе за расширение гражданских прав евреев, нежели обличению недостатков еврейской жизни. Главным редактором газеты был журналист С.С. Орнштейн, ближайшее участие в редактировании принимали выдающиеся юристы, публицисты и общественные деятели Михаил Моргулис и Илья Оршанский, регулярно печатались Адольф Ландау, Лев Леванда. Газета была закрыта в начале лета 1871 года после публикации статьи Оршанского, в которой тот указывал одесскому еврейскому обществу на его право и обязанность привлечь к суду виновников еврейского погрома 27 марта 1871 года в Одессе и добиться законным путем компенсации для всех пострадавших от погрома.

Затем центр интеллектуальной и культурной жизни «русских евреев» перемещается в Петербург. С 1860 по 1910 год из 39 русскоязычных еврейских газет и журналов 21 издание выходило в Петербурге (семь в Одессе, три в Вильно). Среди них выделялись органы петербургской еврейской интеллигенции: еженедельник «Рассвет» (1879–1883), главный редактор — юрист и публицист Яков Розенфельд; и ежемесячный журнал «Восход» (1881–1906), главный редактор — публицист Адольф (Арон) Ландау. Времена изменились, и петербургский «Рассвет» изначально занял недвусмысленную, если так можно выразиться, еврейско-патриотическую позицию, призывая к тесной связи интеллигенции с еврейскими массами, к развитию еврейской культуры и литературы, изучению еврейской истории, духовного и социального положения российского еврейства, одновременно усматривая решение «еврейского вопроса» в России в переходе значительной части евреев к сельскохозяйственному труду. Это была общая болезнь российской интеллигенции независимо от этнического происхождения: стремление видеть решение социальных вопросов в том, чтобы соскочить с поезда современности. «Рассвет» положительно относился к идее переселения евреев в Эрец-Исраэль, землю Израиля, находившуюся в то время в составе Османской империи.

Петербург с конца 1850-х — начала 1860-х годов становится и центром еврейской «политики» — штадланут. Штадланами (ходатаями) по еврейским делам выступали, прежде всего, представители клана баронов (баронский титул был им дарован герцогом Гессен-Дармштадтским) Гинцбургов, сначала основатель династии Евзель, затем его сын Гораций.

Евреи: язык как линия разделения

Разрыв между «передовым отрядом» российского еврейства, все более интегрировавшимся в русское общество, и основной массой их местечковых единоверцев все более увеличивался. Постепенно они даже начинали говорить «на разных языках» в прямом смысле этого слова.

В 1897 году 5 миллионов 54 тысячи 300 (96,90%) российских евреев назвали жаргон (как на официальном языке именовали идиш) родным языком. Далее шли русский язык — 67 тысяч 63 (1,28%), польский — 47 тысяч 60 (0,90%) и немецкий — 22 тысячи 782 (0,44%). При этом по-русски умели читать «несколько менее половины (45%) взрослых евреев мужского пола» и четверть женского. По знанию «русской грамоты» евреи занимали одно из первых мест среди народов России; они отставали от немцев, но опережали русских. В Черте оседлости подавляющее большинство евреев могли объясняться по-украински или по-белорусски.

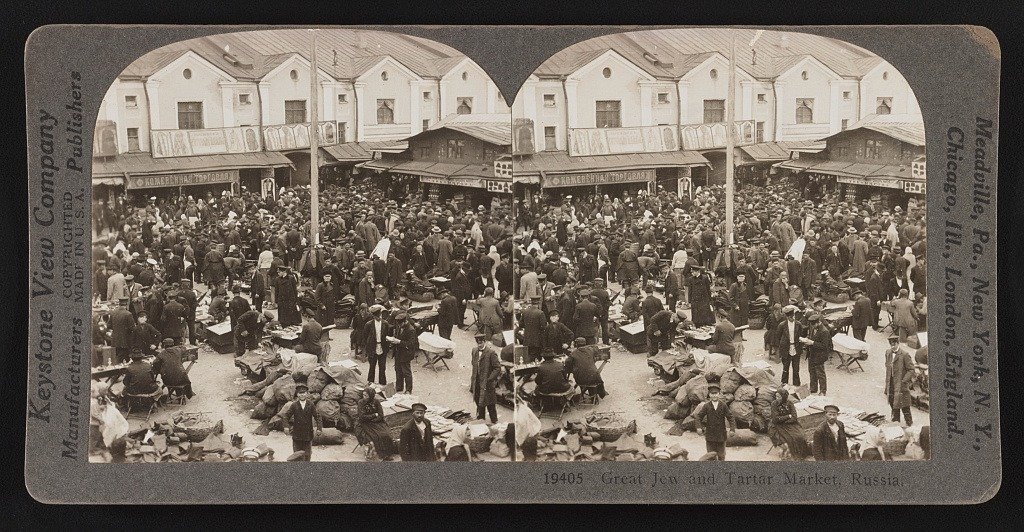

Большой еврейский и татарский рынок. Санкт-Петербург, 1892. Источник: Библиотека Конгресса США

Среди тех 3% евреев, которые уже не могли назвать идиш родным языком, был восемнадцатилетний Лев Бронштейн-Троцкий. Он говорил с детства на смеси русского и украинского; племяннику его матери пришлось учить юного Леву чисто и без акцента (украинского!) говорить по-русски.

Быстрыми темпами шли процессы аккультурации и ассимиляции петербургских евреев. В 1855 году в Петербурге насчитывалось менее 500 евреев, в 1910-м — почти 35 тысяч; если в 1869 году идиш назвали родным языком 97% евреев — обитателей Петербурга, то в 1890 году русский язык считали родным 28% петербургских евреев, в 1900 году — 36%, в 1910-м — 42%, в то время как доля идиша снизилась до 42%. Дети еврейской элиты ходили в русские гимназии, учились в русских университетах, постепенно они становились людьми русской культуры. Не для всех это означало разрыв с еврейством. Так, Алексей Гольденвейзер, сын известного киевского адвоката Александра Гольденвейзера, учился в киевской Первой гимназии вместе с будущим профессором богословия Владимиром Ильиным, сыном философа и публициста князя Евгения Трубецкого Сергеем и будущим министром иностранных дел петлюровского правительства Александром Шульгиным. Любопытно, что в гимназическом кружке элитной киевской гимназии в 1905–1906 годах только молодой князь Трубецкой и Гольденвейзер были противниками социализма. Впоследствии, став, как и его отец, адвокатом, Гольденвейзер-младший принимал активное участие в «еврейской политике» в Киеве; он, конечно, понимал язык еврейской улицы, но, по его собственному признанию, идиш был для него «малознакомым» языком.

За двадцать лет, прошедших между переписью 1897 года и революцией, при тогдашнем динамизме российской жизни должны были произойти существенные изменения в степени аккультурации еврейства. Мы можем судить об этом по косвенным данным. По переписи 1926 года, проведенной уже в СССР, 70,4% евреев назвали идиш родным языком, однако только 42,5% грамотных евреев, проживавших на Украине, умели читать на идише, и соответственно — 56,4% евреев, проживавших в Белоруссии. Для половины грамотных евреев в основных местах их расселения литературным языком, языком чтения, стал русский. Несомненно, что за пределами бывшей Черты оседлости уровень аккультурации должен был быть еще выше. Очевидно также, что эти изменения не могли произойти только за неполные десять лет советской власти.

Евреи играли заметную роль в начале ХХ века в русской литературе и критике, но особенно в журналистике и издательском деле. Особую роль евреи играли в русской адвокатуре.

В 1888 году по Петербургскому судебному округу они составляли 21% всех присяжных поверенных и 39% помощников присяжных поверенных. Среди «звезд» русской адвокатуры были Александр Пассовер, Генрих Слиозберг, Максим Винавер, Оскар Грузенберг (Петербург), Александр Гольденвейзер (Киев) и другие. Однако с конца 1880-х годов правительство, в полном согласии и в известной степени по инициативе немалой части христианских коллег по адвокатскому цеху, начало принимать меры по ограничению доступа евреев в адвокатуру. В 1889 году император утвердил доклад министра юстиции Николая Манасеина, согласно которому допуск в адвокатуру лиц нехристианских исповеданий производился только с разрешения министра юстиции по представлению советов присяжных поверенных. На практике это означало, что евреи должны были приниматься в адвокатуру в виде исключения. Так, знаменитые юристы Винавер и Грузенберг, фактически выполняя работу адвокатов, числились в помощниках присяжных поверенных пятнадцать и шестнадцать лет соответственно. В 1915 году была введена процентная норма для приема евреев в состав присяжных поверенных: 15% для округов варшавской, виленской и одесской судебных палат, 10% для округов петроградской и киевской палат и 5% для прочих судебных округов.

Олег Будницкий