Дональд Трамп на встрече с лидерами Евросоюза. Фото: Zuma \ TASS

Нынешний кризис в отношениях США и стран Европы — не первый. Из предыдущих наиболее острыми были Суэцкий кризис в 1956 году, когда США и их союзники по НАТО Великобритания и Франция оказались по разные стороны политических и военных баррикад в ходе военных действий Израиля против Египта, выход Франции из военного командования НАТО в 1966 году и разногласия между США и их союзниками по НАТО Францией и Германией в связи с вторжением в Ирак в 2003?году. Последний кризис по историческим меркам совсем недавний, другие уже подзабыты, но многие тогда считали, что отношениям между ведущими странами Запада нанесен непоправимый ущерб.

Можно вспомнить также, что разговоры о «развороте к Азии» начались в американских политических и экспертных кругах еще во время президентства Барака Обамы. Тогда же постепенно нарастала критика в адрес Китая. Сначала это касалось в основном экономики — заниженного курса юаня, присвоения интеллектуальной собственности и других проблем. Но одновременно росла тревога в связи с ростом военной мощи Китая и перспективой его политического доминирования в Азии. Все чаще упоминалась возможность того, что Китай пойдет на военное решение проблемы Тайваня. Тем не менее нельзя сказать, что в те годы США однозначно сделали выбор в пользу конфронтации с КНР и тем более ухода из Европы. Мантра незыблемости трансатлантического альянса, ценностного единства США и ЕС (и всего коллективного Запада) сохранялась в риторике и, как мне кажется, в умах подавляющего большинства американских политиков.

При этом

американское военное присутствие в Европе на протяжении двух десятилетий после окончания холодной войны уменьшалось. У нас об этом почти не говорили, но объективно в Европе шел масштабный и быстрый процесс демилитаризации континента.

Наиболее ярко это проявилось в ядерной сфере. Решающую роль здесь сыграл подписанный в 1987 году советско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и договоренности президентов США и СССР о резком сокращении тактического ядерного оружия. В итоге если в конце 1980-х годов в Европе было развернуто около 4000 единиц американского ядерного оружия различных типов (в том числе ракеты средней и меньшей дальности, ядерная артиллерия, мины и др.), то к 2003 году на континенте осталось, по оценкам экспертов, лишь около двух сотен американских ядерных авиабомб.

В те же годы в Европе было закрыто около 220 военных объектов США. За два десятилетия их число было сокращено примерно до сорока, они размещены в разных странах — от Гренландии до Турции. Львиная доля сокращений пришлась на первые годы после окончания холодной войны: в 1989?году американские войска в Европе насчитывали более 300 тыс. человек, но уже в 1995-м — в три раза меньше. Понятно, что со стороны США было бы тогда странно, резко сокращая свое военное присутствие, требовать от европейцев увеличения оборонных бюджетов и большего вклада в НАТО.

К началу 2020-х годов численность американских военнослужащих в Европе стабилизировалась на уровне примерно 80 000 человек, почти половина из них в ФРГ, более 10?000 в Великобритании и примерно столько же в Италии. После начала СВО американское военное присутствие в Европе начало увеличиваться и к 2024 году составило около 100 000 военнослужащих, в основном в результате дополнительного развертывания сил в Румынии и Польше. В последней сейчас дислоцировано около 10 000 американских военных.

Солдаты армии США маршируют во время военного парада в День независимости Румынии в Бухаресте, 2023 год. Фото: Daniel Mihailescu / AFP

Чтобы понять суть происходящего в последние месяцы, надо иметь в виду, что в политическом классе США всегда существовали настроения, которые несколько упрощенно называют изоляционистскими и которые до недавнего времени считались маргинальными. Не совсем ясно, когда среди американских политиков накопилась «критическая масса» недовольства и неприязни к европейским союзникам США по НАТО, насколько это связано с общественными настроениями и что привело к выходу этих настроений на авансцену американской политической жизни. Видимо, эксперты по обе стороны океана (и у нас) что-то «прохлопали» в своих наблюдениях и оценках. Я бы не стал связывать этот процесс с одним человеком, но, безусловно, его выразителем и катализатором стал Дональд Трамп.

На протяжении своего первого президентского срока и во время предвыборной кампании в 2024 году Трамп не раз резко критически высказывался о НАТО и европейских союзниках США, обвиняя их в недостаточном вкладе в обеспечение безопасности атлантического альянса. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что ему стоило большого труда вместе с госсекретарем Майклом Помпео убедить президента не объявлять на саммите НАТО в 2018 году о намерении выйти из НАТО. О том, что это остается его намерением, Болтон предупреждал в многочисленных статьях и интервью в ходе предвыборной кампании в 2024 году. Трамп этого не оспаривал — и тем самым, как кажется, косвенно подтвердил. Во всяком случае,

сегодня тема выхода США из НАТО уже не является табуированной.

Доказательством «от противного» можно считать принятую в декабре 2023 года Конгрессом резолюцию, требующую согласия Сената или законодательного подтверждения Конгрессом решения президента о выходе из НАТО (интересно, что одним из соавторов этой резолюции был нынешний госсекретарь Рубио). Однако Конституция США требует согласия Сената только на заключение договоров, а не на выход из них (США выходили из договоров по ПРО, РСМД и некоторых других единоличным решением президента), так что юридический статус этой резолюции не вполне ясен.

И если раньше многие считали позицию Трампа в основном риторической, своего рода причудой популярного политика, чьи слова надо воспринимать «серьезно, но не буквально», либо способом нажима на европейцев, принуждения их к увеличению расходов на оборону, то сейчас возможность выхода США из альянса уже не рассматривается как фантастика. Американский и европейский внешнеполитический истеблишмент видит в позиции президента реальную опасность развала трансатлантического альянса. Это показатель серьезности кризиса в американо-европейских отношениях.

Американские и итальянские десантники садятся в самолёт C-130 Hercules ВВС США на авиабазе Авиано, Италия, 2023 год. Фото U.S. Army

В отличие от большинства предыдущих, нынешний кризис касается не только вопросов безопасности (и заодно торговли, хотя это отдельная тема). На мой взгляд, он имеет, если можно так выразиться, морально-психологический характер. Под вопросом ценностное единство западного мира. Интересно, что наиболее четко, в графически ясной форме это нашло выражение в высказываниях политиков двух стран — ближайшего соседа США Канады и самого географически отдаленного члена западного сообщества — Австралии.

- Премьер-министр Канады Марк Карни: «Трамп хочет сломать нас, чтобы Америка смогла завладеть нами. Мы этого не допустим. Мы преодолели шок предательства, но мы не должны забывать уроки. Наши прежние отношения с США были основаны на углублении интеграции наших экономик и тесного сотрудничества в сфере обороны и безопасности — таких отношений больше не будет. Ясно, что США перестали быть надежным партнером. Возможно, что посредством переговоров по всему комплексу отношений мы сможем восстановить элемент доверия, но пути назад нет. Нам необходимо резко уменьшить опору на США. Мы должны сами позаботиться о себе. Нам нужно будет переориентировать наши торговые отношения. Нам придется делать то, что прежде считалось невозможным, со скоростью, невиданной на протяжении целых поколений».

- Бывший премьер-министр Австралии Майкл Тернбулл: «Мы имеем дело с совершенно иной Америкой. Мы имеем дело с Америкой, чьи ценности уже не соответствуют нашим».

Ничего подобного по резкости суждений и формулировок я не помню за многие годы.

Европейские лидеры пока не отметились такими высказываниями, и о причинах этого можно было бы порассуждать, но думаю, что в душе они ощущают что-то похожее.

В ноябре прошлого года Европейский совет по международным отношениям провел опрос в европейских странах, итоги которого подвел следующим образом: «Европейцы рассматривают США не столько как союзника, разделяющего с ними общие интересы и ценности, сколько как необходимого партнера, с которыми им приходится поддерживать стратегическое сотрудничество». Это было сразу после американских выборов, еще до таких событий, как выдвижение Трампом претензий на Канаду и Гренландию, мюнхенская речь вице-президента Вэнса, начало торговой войны и публикация конфиденциального разговора ближайших соратников Трампа с резкими антиевропейскими высказываниями. То есть вполне возможно, что после всего этого многие европейцы высказались бы еще резче.

Нынешний кризис начался по инициативе США как продукт жизнедеятельности администрации Трампа. Причем ни в Европе, ни в политических кругах и экспертном сообществе США не предвидели кризиса такой силы и остроты. В чем тут дело?

Видимо, сегмент политической и экономической элиты США, настроенный резко антиевропейски, оказался многочисленнее и влиятельнее, чем казалось. Эти настроения верхов довольно быстро распространяются в обществе. Комментируя недавний опрос общественного мнения в США и нескольких европейских странах, The Economist пишет, что «под влиянием Трампа американцы учатся неприязненно относиться к своим союзникам». И это взаимно: «Отношение американцев и европейцев друг к другу быстро меняется» — имеется в виду, в худшую сторону.

Получается, что зерна неприязни к Европе падают в Америке на благоприятную почву. Это довольно неожиданно, об этом до последнего времени мало писали, а значит, мы, видимо, чего-то не понимали и не понимаем в происходящем. И это может поставить под сомнение любые оценки и прогнозы о будущем отношений между Европой и другими странами Запада и США.

Возникает несколько вопросов.

Первый из них: есть ли для нынешнего обострения объективные причины и основания? В поисках ответа на него выдвигаются разные версии.

Одну из них можно было бы назвать геополитической. Она исходит из того, что все происходящее — «не о Европе, а о Китае»: США решили сосредоточить внимание на главном направлении, где их доминированию угрожает сопоставимый по силам и возможностям соперник, их тяготит бремя обязательств на европейском континенте. Роль европейцев в этой версии не очень ясна. Возможно, нынешняя администрация считает, что на них вряд ли можно будет положиться в противостоянии с Китаем — значит, надо поставить их на место, пусть хотя бы не мешают.

Столь же неясной в этих геополитических построениях является роль России. Некоторые считают, что стратегический замысел Трампа — перетянуть на свою сторону Россию, сделать ее хотя бы негласным союзником в борьбе с Китаем. Но вероятность осуществления этого замысла, на мой взгляд, крайне мала.

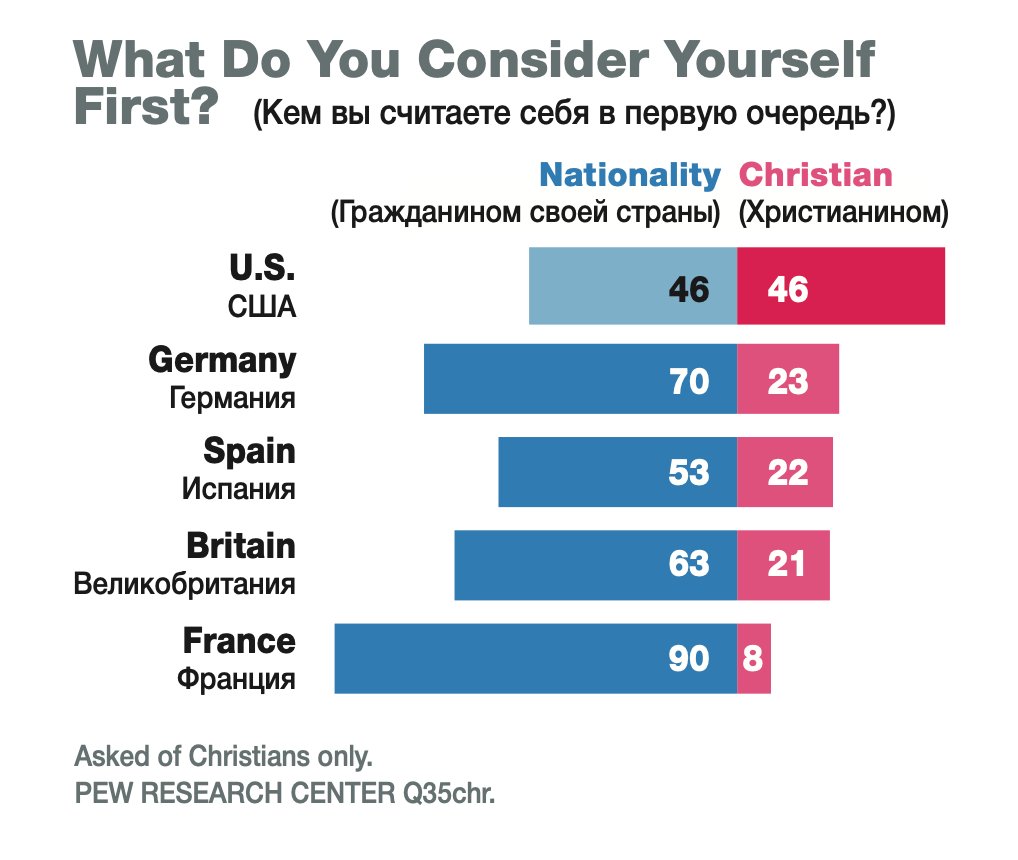

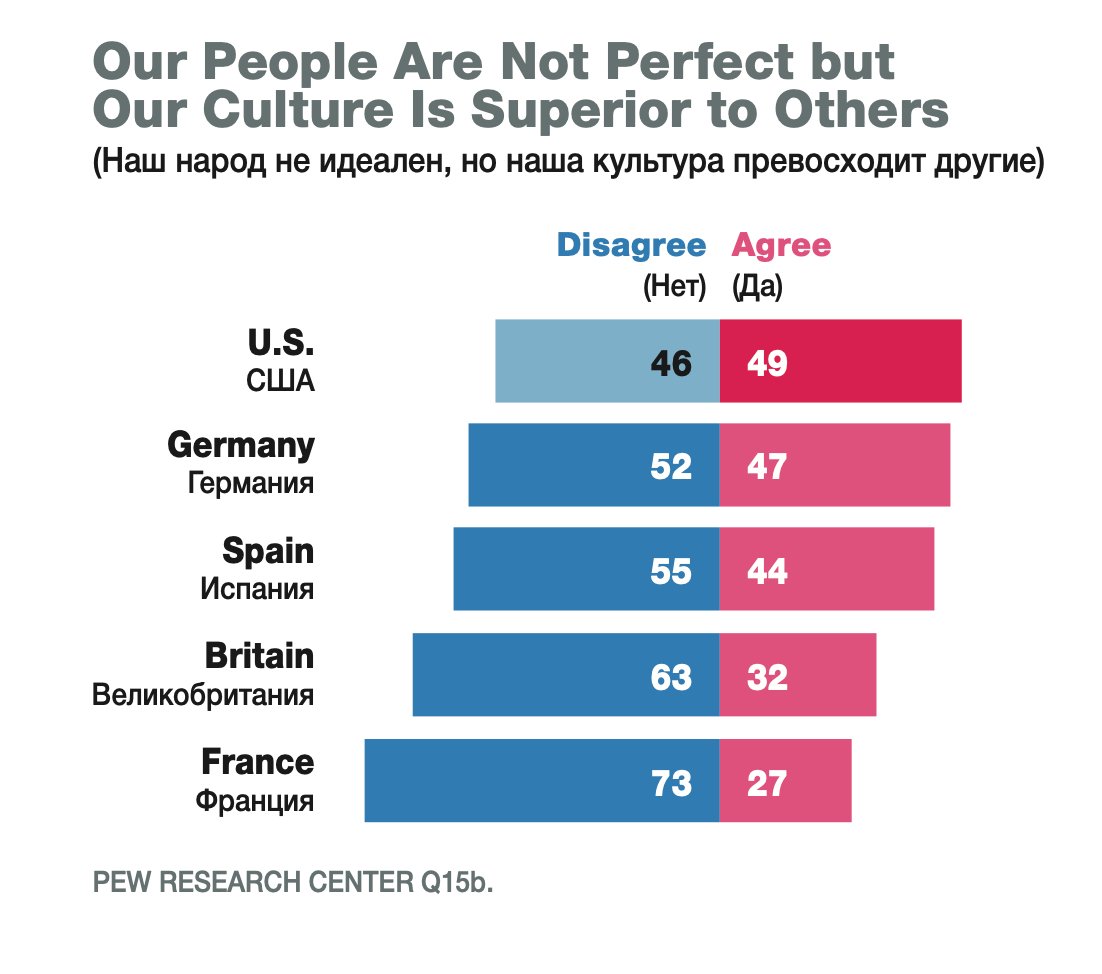

Второе объяснение основывается на предположении о глубоких культурных и ценностных различиях между Америкой и Европой, которое предопределяет противоречивый характер их отношений, время от времени проявляющийся с особой остротой. Надо сказать, что серьезных социологических исследований на этот счет мало. Pew Research Center проводил опросы на эту тему в 2011 и 2018?гг. Результаты их были близкими и дали основания озаглавить доклад Центра «Ценностный разрыв между Америкой и Западной Европой». Исследование довольно интересное и в некоторых отношениях неожиданное (см. слайды). Оно действительно подтверждает, что американцы и европейцы многое видят по-разному. Но я не думаю, что этого достаточно для того, чтобы выводить из этих различий неизбежность полного и окончательного «трансатлантического развода». Во всяком случае, это не помешало Америке и Европе выступать в «сердечном согласии» во время холодной войны и многие годы после нее.

Мне кажется заслуживающим внимания и довольно существенным другой фактор, который — за неимением лучшего определения — я назвал бы структурным. Он хорошо объясняет, в частности, почему обострение произошло именно сейчас, и связан с тем, что политические процессы в США и большинстве европейских стран развиваются по-разному, и поэтому нередко происходит их «расстыковка». Амплитуда колебаний политического маятника в США, как правило, шире, чем в Европе. Основной причиной этого мне видится то, что в Европе преобладает парламентская многопартийная система, тогда как в США незыблема президентская двухпартийная. Парламентская система меньше зависит от личности лидера, многопартийность и необходимость выстраивания коалиций способствуют сглаживанию острых углов и маргинализации крайних позиций.

А широкие и расширяющиеся в последние десятилетия в США полномочия президента усиливают то, что у нас принято называть ролью личности в истории. В данном случае речь идет, разумеется, о личности Дональда Трампа.

Как мне кажется, все три фактора как бы сошлись, усиливая друг друга, в 2016-м и особенно 2024 году.

Второй вопрос: насколько происходящее сейчас всерьез и надолго? Поскольку весь сыр-бор разгорелся в США, стоит сначала задать другой вопрос: Трамп — это аберрация или признак тектонического сдвига? По форме, мне кажется, аберрация, по содержанию — пока не готов дать ответ на этот вопрос.

Но вот что могу сказать. На моем веку — а я впервые приехал в США в 1974 году — в стране сменилось 10 президентов. И от каждого американского президента остается какое-то наследие, по крайней мере, часть которого не подлежит ликвидации, какими бы ни были различия между ушедшей и новой администрацией. От первого президентства Трампа Джо Байден унаследовал более жесткую линию в отношении Китая. Пусть и с некоторыми оговорками и нюансами, но он продолжил линию своего предшественника. И поэтому можно предположить, что и в данном случае политика нынешнего президента будет иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия.

Некоторые краткосрочные последствия уже обозначились в европейской политике. Среди них:

- новое положение Великобритании. Соединенное Королевство как бы возвращается в политическую Европу, рассчитывая занять в ней одно из главных мест, по-видимому, в треугольнике Франция–ФРГ–Великобритания, что может повлиять и на экономическую роль страны — упоминается возможность ее возвращения в Европейское экономическое пространство;

- осторожно, как пробный шар, возникла тема изменения ядерной политики Франции — и роли французских (и, возможно, британских) ядерных вооружений в «европейском сдерживании»;

- ФРГ отказалась от «долгового тормоза», то есть от запрета на увеличение оборонных расходов, если это приводит к увеличению госдолга. Теперь эта статья бюджета выделена в отдельную категорию.

Как уже сказано выше, масштабы и острота противоречий, встряхнувших коллективный Запад, оказались неожиданными практически для всех. Этого никто не прогнозировал, хотя многие у нас этого, вероятно, желали. И это заставляет осторожнее подходить к любым прогнозам дальнейшего развития событий.

Обычно прогнозы делаются для того, чтобы помочь в выработке собственной политики, часто — для того, чтобы ответить на вопрос: «А что нам выгодно?» Но поиски выгоды — дело рискованное, особенно в нынешнем крайне противоречивом и стремительно меняющемся мире. Потому что кажущееся выгодным сегодня может обернуться большими убытками буквально завтра. В истории нашей страны немало подтверждающих это примеров.

И все же прогнозы неизбежны. Так называемое опережающее отражение действительности — неотъемлемое свойство всех живых организмов, особенно человека.

Как известно, наиболее распространенным методом прогнозирования является экстраполяция существующих тенденций. Но известно и другое: история движется неожиданностями, и поэтому экстраполяция нередко подводит нас. И более точными нередко оказываются интуитивные прогнозы, своего рода предчувствия, основанные не на научном, а на образном, метафорическом мышлении.

В метафорических категориях часто осмысливаются и международные отношения. И бывает, что метафоры оказываются довольно точными, обладают большой прогностической силой. Вспомним, например, железный занавес, холодную войну, разрядку.

Метафора холодной войны схватывала саму суть отношений между Востоком и Западом после Второй мировой войны. «Война» — то есть не просто соперничество, а опасное противостояние. «Холодная» — то есть не доводя дело до вооруженного конфликта. Это образное определение не только помогало прогнозировать события, но и подсказывало определенные правила поведения, которые худо-бедно выполнялись обеими сторонами. И в данном случае,

когда мы рассматриваем перспективы американо-европейских отношений, возможны разные метафоры: развод, отчуждение, «все устаканится».

Попробую предложить свой, не претендующий на точность прогноз. Мне кажется, что основное русло событий будет пролегать где-то между вторым и третьим вариантами (ближе к третьему), а первый — «развод» — все-таки наименее вероятен. Слишком многое исторически и культурно соединяет страны коллективного Запада (а он существует). Слишком велик и ценен для всех этих стран накопленный за многие годы опыт преодоления кризисов и противоречий, слишком тяжел для всех был бы ущерб от «развода».

Хотя, конечно, в любом случае «осадок останется» — еще одна метафора.