Марк Липовецкий, российский и американский литературовед, профессор Колумбийского университета, находит и исследует пути, которые прокладывает новая русская литература.

Две ярчайшие поэтические звезды своего поколения (и не только!) с небольшим временным разрывом выпустили новые прозаические книги. Сходства, параллели и пересечения между этими книгами настолько значительны, что о них хочется думать вместе. Особенно потому, что каждая из них — событие в литературе, литературный факт, как сказал бы Юрий Тынянов (персонаж одной из этих книг).

И хотя одна писательница последовательно излагает достаточно занимательную историю (то есть строит фабулу), а другой никакая фабула не нужна (или их слишком много, чтобы успеть рассказать по порядку), в каждой из книг сюжет формируется не столько последовательностью событий, сколько виртуозным авторским стилем (напомню, что Шкловский, разделяя фабулу и сюжет, считал последний именно явлением стиля). Только если стиль одной из книг больше напоминает строгую фугу, в которой каждый мотив возвращается преображенным, то стиль другой сопоставим с раскованной и причудливой джазовой импровизацией, в которой несколько тем разворачиваются параллельно и обрастают новыми обертонами, ветвясь и переплетаясь, расходясь и сливаясь.

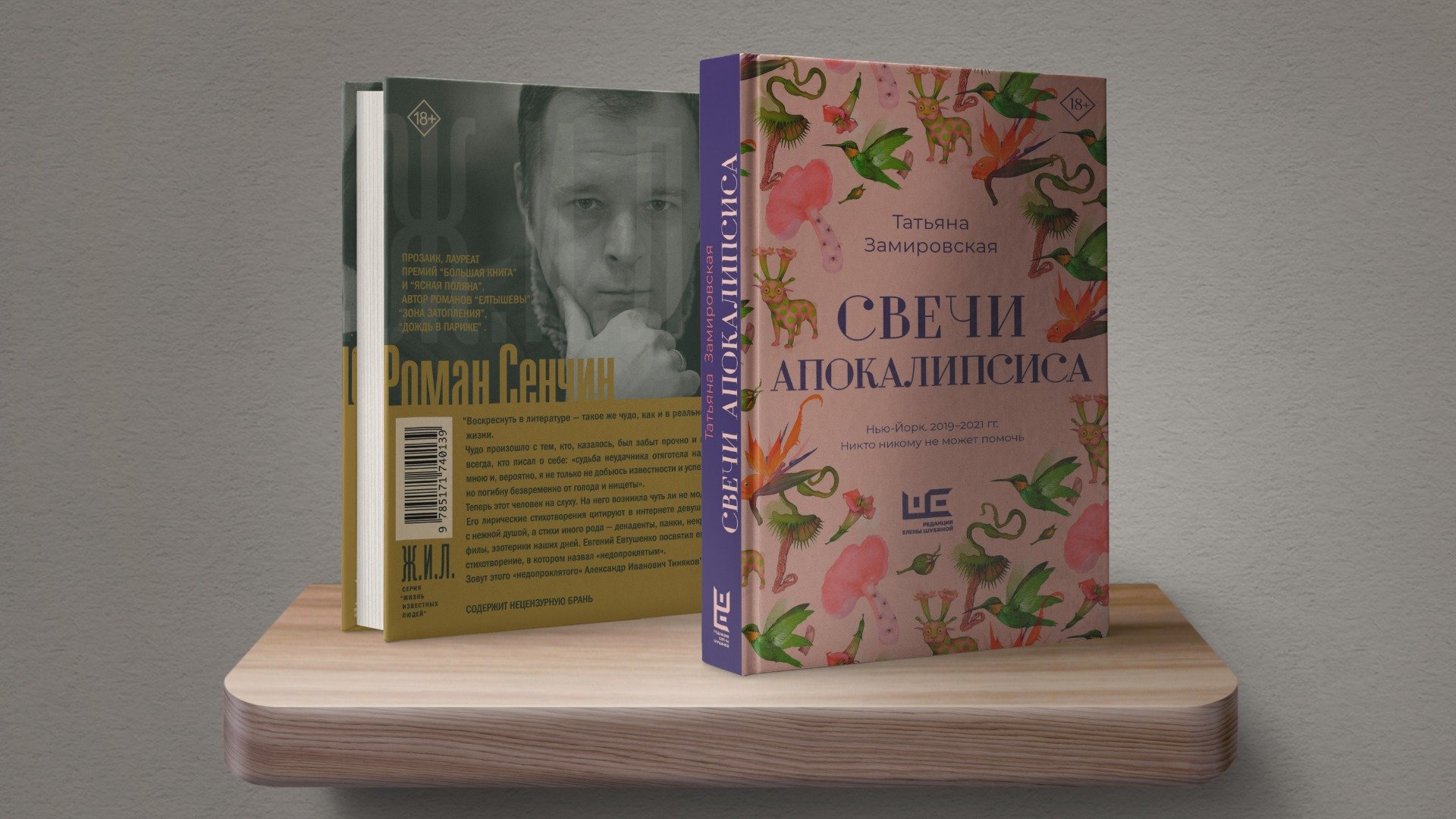

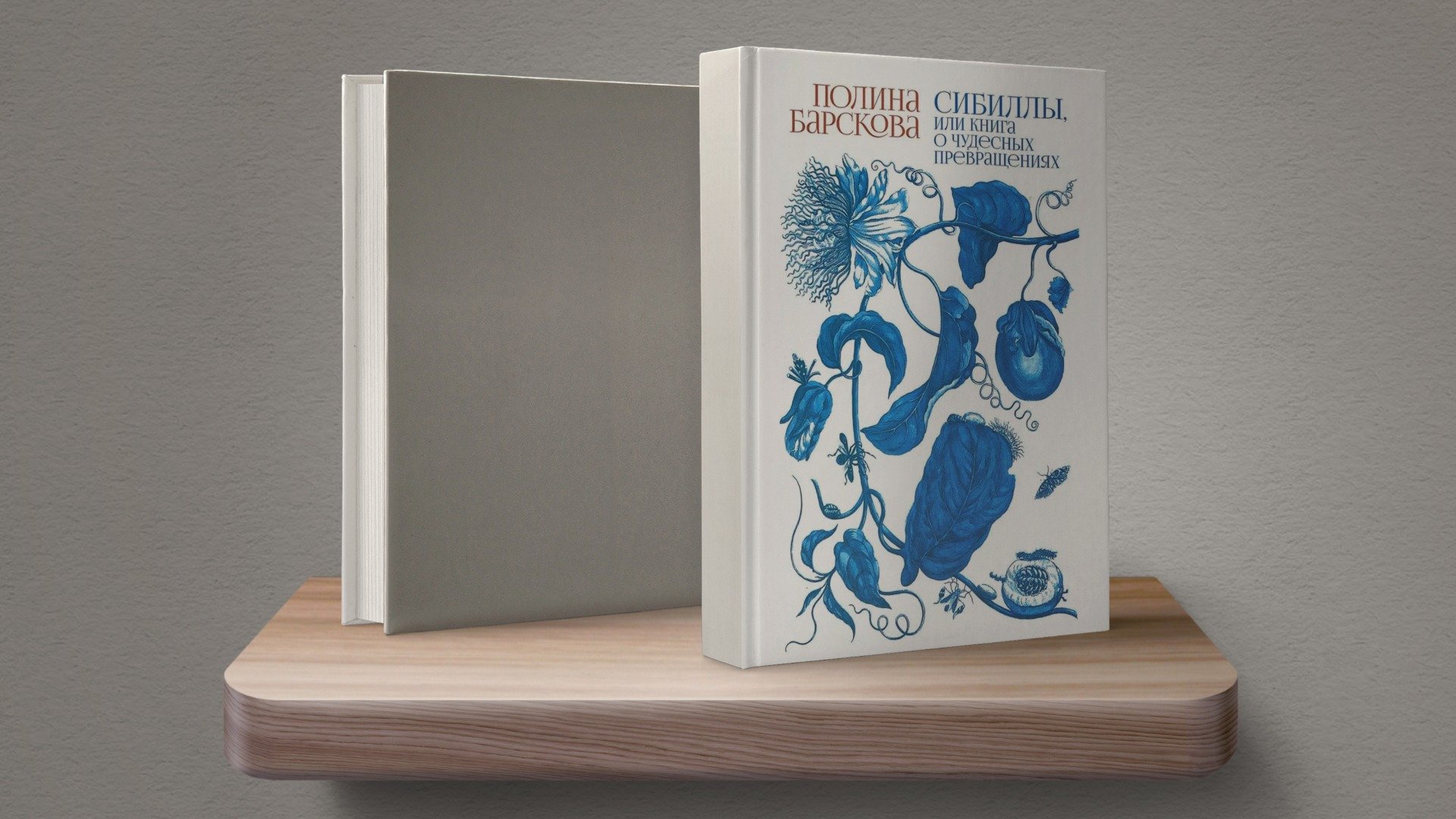

Как читатель, возможно, догадался, речь идет о «Фокусе» Марии Степановой (М.: Новое издательство, 2024) и «Сибиллах, или Книге о чудесных превращениях» (СПб.: «Издательство Ивана Лимбаха», 2025) Полины Барсковой. Обе знамениты своей поэзией, и обе не новички в прозе. Книга прозы Барсковой «Живые картины» стала лауреатом Премии Андрея Белого. Степанова — автор многих эссе, а ее «Памяти памяти» собрала букет литературных наград. Можно сказать, что

обе книги об эмиграции. Важно отметить, что Барскова — эмигрант с почти тридцатилетним стажем, а Степанова принадлежит к последней волне.

Но и «Фокус», и «Сибиллы» помещают опыт эмиграции в настолько широкий культурный контекст, что он позволяет по-новому понять ту ситуацию, в которой оказались все те, кто уехал сознательно, но не представляет себя вне русской (скорее русскоязычной) культуры.

Фабула «Фокуса» вызывает множество литературных ассоциаций — и Степанова добавляет к ним пересказы многочисленных текстов и фильмов, от «Детей капитана Гранта» Жюля Верна и «Цирка» Александрова до «Посещения музея» Набокова и «Неба над Берлином» Вима Вендерса. Это вполне логично, ведь героиня этой повести — сама писательница, автор книг, переведенных на многие языки, которая, впрочем, с некоторого времени не может писать. Ее имя обозначено как М., что, конечно, не случайно совпадает с инициалом Степановой. Хотя и не означает, что перед нами автобиографический текст.

Степанова разворачивает в «Фокусе» ситуацию, которая лежит в основании многочисленных мифов и которую

В.Я. Пропп описал в своей книге (ошельмованной во время борьбы с «космополитизмом») «Исторические корни волшебной сказки». В этом метасюжете герой или героиня попадает в пространство за пределами жизни и ее законов, «волшебный лес» или «тридесятое царство». На языке антропологии такое пространство называется лиминальным (пороговым) и предполагает запредельную свободу и тотальную выключенность из обычных социальных отношений. В этом пространстве герои должны пройти множество испытаний, разгадать загадки и получить тайное знание, а главное — пережить временную смерть, в результате которой они превращаются в нового человека с новым статусом, иногда и именем. Только после этого, обретя новых себя, они возвращаются к жизни.

Мария Степанова. Фото: соцсети

казочные флажки, то тут, то там расставленные в «Фокусе», не столько помогают заметить логику повествования, сколько акцентируют отклонения от нее и стоящие за ней психологические и исторические мотивировки. У Степановой эта архетипическая история наполняется конкретным и, более того, болезненно актуальным смыслом.

М., живущая сейчас за границей — по-видимому, в Германии, — мучительно обдумывает свои отношения со страной, из которой уехала, не в состоянии примириться с тем, что она сделала.

Тема зверя становится центральной для повести. М. обдумывает свои отношения с этим зверем и горестно понимает, что сосуществование с ним оставило на ней многие, прежде не замечаемые следы. С параноидальным вниманием она ловит себя на неизживаемых зависимостях от «зверя», на въевшейся в язык памяти о насилии (с толстовским остранением она объясняет, что означает ясная всякому носителю русского языка и загадочная для иностранца фраза «опустить на зоне»). «Несмотря на годы, проведенные в брезгливой ненависти к зверю, она жила с ним, сколько себя помнила, то ли в одной клетке, то ли даже у него в брюхе, как Иона во чреве китовом, и почти не знала времени, когда зверя бы не было рядом. Не могло ли это означать, что она была его порождением, его уменьшенной копией — одной из миллионов тех, кто на вид грустен и нежен, но только и ждет минуты, чтобы выпустить когти и зубы и сожрать того, кто не ответил тебе взаимностью?»

Именно эта мысль, это чувство парализуют ее язык и ее письмо. «…стоило начать шарить в уме в поиске хоть каких-нибудь слов, М. чувствовала, что во рту у нее полуживая еще мышь, и выплюнуть ее никак не удавалось — она шевелилась, зажатая между зубами, и надо было то ли сжать челюсти, с хрустом перекусив ее пополам, то ли так и жить дальше с мышью во рту, ни о чем другом не думая». Очевидная связь этой метафоры с темой зверя вполне объяснима. Родной язык, «гибкий, выворотный, почти всемогущий», теперь вызывает у нее недоверие: «Кто знает, что говорили на нем в эту секунду ее соотечественники, отправившиеся воевать в соседнюю страну».

Недоверие к родному языку граничит с немотой и безумием, о чем Степанова напоминает, вводя в свое повествование отсылку к рассказу «Давний эпизод» (A Distant Episode, 1945) Пола Боулза (Paul Bowles), американского экспата, композитора и писателя, прожившего в Марокко пятьдесят лет (Степанова, как и во всех подобных случаях, не называет автора). В этом рассказе профессор-лингвист и полиглот похищен кочевниками, которые отрезают ему язык, делая его племенным шутом. «Теперь его обязанность — развлекать новых своих хозяев, плясать, рычать, как медведь на цепи, и с устрашающим ревом бросаться на женщин этого племени, принося им этим немало радости. Он живет в тумане боли и беспамятства, давно не сознавая уже, кто он таков и откуда взялся».

Ища выход из этого состояния — и этого сценария — М. понимает, что «единственным способом от зверя избавиться было избавиться от себя самой или хотя бы заткнуться раз и навсегда, чтобы не сказать по оплошности что-нибудь его голосом». Ответом на потребность «избавиться от себя самой» и становится архетипическая фабула «Фокуса».

Лиминальным пространством для М. становится маленький (немецкий?) городок, в котором она оказывается из-за того, что поезд, который должен был привезти ее в другую страну на литературный фестиваль, отменен, а посланную за ней машину она по ошибке пропускает. Оказавшись in the middle of nowhere, М. не только не пытается вырваться из этой ситуации, но и усугубляет ее, не включая разрядившийся телефон и все больше увлекаясь свободой «существа несуществующего — «…обязательства и обещания, еще час назад бывшие для нее непреложными, теперь не имели над ней никакой власти».

Пол Боулз. Фото: соцсети

В этом пространстве, как и положено сказке, каждая деталь ненатужно становится символической. К примеру, девушка на входе в «волшебный лес» — в вокзальной кассе городка — покрыта татуировкой из растительных узоров.

А в финале появится другая татуированная красавица — только ее узоры имитируют звериную шерсть или русалочью чешую. Мне и здесь видится логика сказки — это ведь в сказке, оказавшись в волшебном лесу, звери начинают говорить на человеческом языке и вообще становятся «помощными». Лишенное угрозы соседство с животными не раз возникает в путешествиях М. по лиминальному пространству городка, в котором появятся и собаки, и львы, а звериный запах даже покажется приятным.

В кульминационной точке этого странствия, как и положено, происходит временная смерть, которую М. переживает, оказавшись в бесстыдно волшебном месте — цирке. Здесь, в силу стечения обстоятельств, она соглашается участвовать в старинном фокусе, где ее распиливают пополам. Но еще до этого события, переодевшись в цирковой костюм, М. «с трепетом поняла, что желание ее сбылось. В существе, которое стояло перед ней, не было ничего общего ни с прежней М., ни с теми М., которых она могла бы вообразить». А после представления, разговаривая с таинственным хозяином цирка, слепым, как Борхес, на вопрос об имени она «ответила честно и не задумываясь, что зовут ее А.». Героиня не только обретает новое имя, но и перестаeт быть чужестранкой, которую все приветствуют вопросом о том, откуда она приехала. Хозяин цирка символически принимает ее в сообщество «безродных космополитов», и она соглашается: «Ты, милая, ex nostris, ты еврейка, да?

И М., называвшая себя в последние месяцы только русской, русской писательницей, носительницей русского языка, почти с удивлением повторила за ним, что «да».

Однако главное отличие «Фокуса» от сказки в том, что героине некуда возвращаться. Она твердо знает: «никакого домой нет и не бывает».

Зато можно «принадлежать к обоим мирам сразу, выпрыгивая и зависая между водой и воздухом и не помня уже, кем ты была когда-то». Этот выбор лиминального состояния как новой почвы и источника нового самосознания — и является важнейшим итогом странствия М., ставшей А. (первой буквой алфавита). И не важно, догонит ли она уехавший цирк. Важнее то, что последняя главка повести обозначена цифрой «0», а не «22», как следовало бы. Ведь и в рассказе Боулза профессор, вырвавшись из своего страшного плена на свободу, «скачет назад, в пустыню, дальше и дальше от того, что было и перестало быть его миром».

«Это такое, оказывается, облегчение — переставать быть собой способом переселения в другого человека, особенно необходимое в ситуации, предъявленной судьбой таким, как я: ведь мы все оказались приклеенными к так называемому Злу; так зимой притрагиваешься языком к замерзшим железным перилам в соблазне лизка, и вот язык уже не отодрать (то есть отодрать, но с мясом, в кровавых ошметках). Поскольку одним из главных заклинаний эмигрантской волшебной книги является «мне хочется не быть собой», важно придумать половчее — кем тебе хочется быть… Однако мое бегство и мое перерождение, вручившее мне ряд самых пленительных свобод, все же не изменили главного — я осталась жить с языком, прилипшим к замерзшим чугунным оградам того города».

Это уже не Степанова, а Барскова. Но сколько перекличек! Тут и желание перестать быть собой, и неустранимая зависимость от языка, а значит, и Зла (в «Фокусе» называемого зверем), и соблазн пленительной свободы перерождения. Тут и сказочные мотивы, и немота — Барскова вспоминает, как ее в первый год эмиграции в Америку принимали за «глухонемую француженку» — «поскольку моего американского языка не существовало».

Барскова пишет о Кунсткамере, но и в «Фокусе» есть кунсткамера своего рода — игровая escape room, набитая трудносовместимыми предметами, включая скелет».

Как и в «Фокусе», в «Сибиллах» Барсковой есть человек, разрезанный пополам, — это Юрий Николаевич Тынянов, парализованный рассеянным склерозом, но продолжающий диктовать свою прозу: голова и тело существуют как будто отдельно друг от друга.

А главное, у Барсковой, как и в повести Степановой, никакого домой быть не может. И это несмотря на мучительно болезненную любовь к Петербургу, связь с которым Барскова не теряла на протяжении десятилетий эмиграции.

Но теперь эта живая связь прервана: «… Меня отняли от города, я отняла себя от него, и я теперь думаю о нем все время, не останавливаясь. Это заполнение словами образовавшейся пустоты». Что оторвало повествовательницу от родного города, читателю объяснять не нужно. Собственно — в этом разрыве и кроется источник «Сибилл, или Книги о волшебных превращениях».

Однако, несмотря на переклички — очевидно ненамеренные, а потому особенно ценные, — Барскова начинает там, где Степанова заканчивает. То, что М. или А. обретает в финале «Фокуса», лирическая героиня Барсковой давно приняла за данность: «Я утратила свое откуда, превратившись в между, сама того не замечая, слишком поглощенная задачей просто быть, бессвязно и безместно».

Полина Барскова. Фото: соцсети

Вся ее книга об опыте жизни — нескольких жизней! — в состоянии лиминальности, культурного и экзистенциального пограничья. По отношению к обеим книгам также уместен термин «третье пространство», который политический географ и урбанист Эдвард Соджа определяет как гибрид между реальным и воображаемым. (Опираясь на его теорию, молодая исследовательница Елизавета Сенаторова видит в третьем пространстве ключ к новой культурной идентичности, созданной третьей волной русской эмиграции в Нью-Йорке.)

Книга Барсковой — сама она предпочитает называть ее «лирическим эссе» — сплетена из трех линий. Первая — история Доротеи Марии Хенрике Гзель, дочери Мериан Сибиллы Сибелиан. Мать Доротеи была энтомологом и художницей, зарисовывавшей с выдающимся мастерством насекомых и рептилий, собираемых ею по всему миру. Именно Сибилле принадлежит открытие метаморфоза у насекомых — процесса превращения гусеницы в бабочку, что для Барсковой крайне важно. Еще важнее, что Доротея не только унаследовала ремесло и талант матери, но и по приглашению царя Петра переехала из Амстердама в Петербург, где создала Кунсткамеру и стала, как утверждает Барскова, первой художницей Петербурга. Вторая линия — история эмиграции самой Барсковой, когда она от первых случайных работ — поваренка и няньки при парализованной женщине — нашла дорогу в аспирантуру, чтобы стать славистом. Третья линия посвящена Юрию Тынянову, его личности, его письму, его страшной болезни, длившейся

20 лет из доставшихся ему 49, и тому, как для Барсковой он стал «мозгом языка моего личного ХХ века… метафорой/ эмблемой/маскотом этого советского века — блестящего, чудовищного, распадающегося в безумие и пытку».

Что их объединяет, эти линии?

Натурально, волшебные превращения, как и сказано в заглавии книги, — то есть метаморфозы. Идя по следам Сибиллы Мериан (а не Набокова!), Барскова находит для эмиграции довольно жуткую метафору — «чтобы стать бабочкой, гусеница сначала переваривает саму себя. … Одно исследование даже предполагает, что мотыльки запоминают то, чему научились на более поздних этапах своей жизни в качестве гусениц».

Метаморфоза у Барсковой происходит в двух противоположных направлениях. Либо чужое претворяется в свое. Либо свое отчуждается.

Первая стратегия реализована через описание трудов Доротеи. Собственно, и отношения между самой Барсковой и Доротеей построены по принципу освоения: «Я превращаюсь в другого человека, о котором мне, да и нам всем, известно ничтожно мало, почти ничего…»

И дальше: «Доротея Гзель — мой лазутчик, мой аватар, я помещаю себя теперь в Петербург ею». Похоже, Барскова оспаривает тезис Шкловского о том, что в основании искусства лежит остранение — превращение знакомого и привычного в странное, то есть чужое. Она-то связывает художественную форму именно с претворением чужого в свое, родное и прекрасное.

Напротив, превращение родного в чужое, отчуждение (или остранение) в «Сибиллах» понимается как разговор со смертью. Эта тема проходит через всю книгу, но наиболее отчетливо она воплощена Тыняновым. Он — сама жизнь: «Женщины и мужчины желали его. В его лице блуждала улыбка такого рода, что, отражая ее, нельзя было не улыбаться». Но именно ему приходится вести жестокую войну со своим все более отчуждающимся телом. Барскова цитирует письма Тынянова Шкловскому: «Болезнь пожирает меня, как мыши выгрызают пустоту…»

Юрий Тынянов. Фото: Википедия

Но погружаясь в отчуждение от самого себя, Тынянов пишет, например, барочную «Восковую персону». В этой новелле, считает Барскова, он постигает монстра как апофеоз (само)отчуждения и как центральную метафору, применимую как к Петру, так и к его творению, Петербургу. А в конечном счете, и к самому себе — как еще одному автору петербургского текста: «Зачем Тынянов описал Кунсткамеру? Его волновала лишь метафора — ну да, тоже как превращение: жизнесмерть государя/монстра, но и собственная жизнесмерть…. монстр-царь, монстр-город, но значит, и монстр-автор».

Для Барсковой монстр воплощает двухсторонний процесс: свое в нем становится чужим и страшным, а чужое и страшное своим. Барскова приписывает открытие принципа взаимных превращений своего в чужое, и наоборот, Тынянову: «Восковая персона» есть музей, где все представляется любопытным и отвратительным, особенно язык». Именно этот непрерывный процесс взаимных метаморфоз и воплощает для нее Петербург-Ленинград, родной город-монстр. Именно поэтому сердце города она помещает в Кунсткамеру, собрание отвратительного и прекрасного — «ведь безобразное так трудно отличить/оторвать от желанного».

Для того чтобы происходили такие превращения, нужны особые пространства — «камеры любопытства», как называет их Барскова, переводя один из синонимов Кунсткамеры — Cabinets of curiosities. Иногда эти камеры разрастаются до размеров города. Иногда сокращаются до сегмента сознания, когда «наши мертвые проникают в нас после смерти и начинают совершенно особый вид существования». Надо ли доказывать, что эти камеры любопытства аналогичны той зоне лиминальности, третьему пространству, которое исследовала героиня «Фокуса» Степановой?

Такой «камерой любопытства», доказывает Барскова, может стать и эмиграция. Для нее она ею и становится в момент, когда героиня автобиографической линии начинает изучать, а затем преподавать русскую литературу в Америке. Все описания этого поприща построены на взаимных переливах своего и чужого: «Это была не литература, в которой я выросла, частью которой была, которая была частью меня. Чужими, не вполне понятными мне словами чужого языка я должна была объяснять слова своего собственного языка. Все, что я делала, я как бы понимала, осознавала не до конца, как бы во сне». Преимущество этой позиции состоит в «особой свободе». В частности, она проявляется в возможности строить «альтернативную версию русской литературы», ее альтернативные каноны. И тут Барскова подходит к тому, ради чего я и начал писать эту статью.

И Степанова, и Барскова работают в русле модернистской традиции, избегая соблазнов как авангарда, так и постмодернизма.

Движутся, казалось бы, в противоположных направлениях. Судя по спектру литературных ассоциаций, Степанова размещает свою книгу в системе европейских координат, делая исключение разве что для Набокова (и «Цирка»). Барскова, напротив, от Набокова отталкивается, ориентируя свой маршрут по координатам модернизма советского периода, и в особенности — «ленинградской литературы».

Но то, что «Фокус» и «Сибиллы» сходятся в третьем пространствe, находя в нем почву для нового самосознания, говорит о том, что именно здесь, в лиминальной «камере любопытства», рождается новая русская литература. Или то, что Барскова называет ее «альтернативной версией». Отличная и от советского канона «великой русской литературы», так яростно восстанавливаемого сегодня. И от западного закрытого клуба русских классиков.

Вообще-то таким был и путь андеграунда — который даже всеядный постсоветский мейнстрим не смог поглотить и переварить. Именно свойственное андеграунду чувство дистанции, обеспечивающей проживание в культурном пограничье, ни там, ни тут, в промежутке между воинственными большими нарративами, именно оно приобретает новую ценность и смысл в рождающейся на наших глазах литературе эмиграции. Книги Марии Степановой и Полины Барсковой можно читать как первые карты этой новой культуры, и в этом мне видится их, без преувеличения, историческое значение.

Читайте также