Лагерь ГУПВИ в Челябинской области. Фото: «Архипелаг ГУПВИ Челябинская область» Яловенко А. Ф.

Никто не должен быть оправдан. Соображения гуманности и сострадания не должны играть роли.

Георгий Димитров

Вернемся еще раз к «органиграмме» возмездия.

На ней под двумя пиками — международными Нюрнбергским и Токийским трибуналами — расположились военные трибуналы оккупационных зон принужденных к капитуляции стран-агрессоров.

Этажом ниже сочтем инфраструктуру правосудия в различных суверенных странах, как существовавших до Второй мировой войны, так и возникших после нее и вследствие нее, в том числе и после окончания режимов оккупации.

СССР

Советская судебно-организационная инфраструктура уже упоминалась при разговоре о ЧГК и об Указе от 19 апреля 1943 года. А какими действиями эта инфраструктура себя проявила?

Самым первым в СССР (да, собственно, и в мире) стал процесс в Армавире, состоявшийся вскоре после освобождения города (см. сноску 1), скорее всего в мае 1943 года, и носивший явно апробирующий характер. Судили — и приговорили к смерти через расстрел — бывшего начальника полиции Армавира Петра Сосновского. Но с учетом свежего Указа сочли наказание слишком мягким, и расстрел заменили виселицей. Во время казни, как только машина отъехала, к повешенному подскочили инвалиды войны и стали палками и костылями его бить. Публичная казнь, как видим, спровоцировала и соответствующую реакцию, но ценный оперативный опыт был получен и учтен.

Многие последовавшие за армавирским процессы были уже осознанно показательными и потому открытыми для тщательно отобранной прессы. Первые три из них состоялись еще во время войны, в 1943 году: в Краснодаре с 14 по 17 июля, в Краснодоне — с 15 по 18 августа и в Харькове — с 15 по 18 декабря. Подсудимые в Краснодаре — это 11 советских граждан, служивших во вспомогательных частях зондеркоманды СС 10а, главным образом на обслуживании газвагенов (автомобилей-душегубок). В Краснодоне — три коллаборанта: предатели и палачи «Молодой гвардии». В Харькове — смешанный круг подсудимых: трое немецких военнослужащих и один советский коллаборант (водитель душегубки). Приговоры — почти все к смертной казни (лишь в Краснодаре трое — к 20 годам каторжных работ).

Казни осуществлялись строго назавтра после вынесения приговора, на центральных площадях городов — в присутствии, соответственно, 50, 5 и 40 тысяч человек.

В Краснодаре и Харькове — областных центрах — это комбинации из грузовиков и виселиц, а в районном Краснодоне — расстрел.

Все остальные советские процессы проходили уже после окончания войны, и на всех из них обвиняемыми были исключительно немецкие офицеры и рядовые. Три из них стартовали еще в 1945 году, в сроки проведения Международного военного трибунала — в Смоленске (15–19 декабря), Брянске (26–30 декабря) и Ленинграде (28 декабря 1945 — 4 января 1946 года). Еще пять процессов состоялись в январе 1946 года — в Николаеве, Минске, Киеве, Великих Луках и Риге (26 января — 2 февраля). И еще 10 процессов — в 1947 году, в октябре-декабре: в Сталино (Донецке), Бобруйске, Севастополе, Чернигове, Полтаве, Витебске, Кишиневе, Новгороде и Гомеле (см. сноску 2).

К двум десяткам публичных процессов примыкало множество непубличных, проходивших в закрытом режиме и в самых разных местах. Упомянем здесь только два самых громких — при всей своей «тишине» — коллаборантских процесса (пресса о них глухо, но писала): процесс генерала Андрея Власова и «власовцев» в августе 1946 года (всего 12 человек) и процесс атамана Петра Краснова и «красновцев» в январе 1947 года (всего 6 человек). Как первых, так и вторых — всех повесили. Пепел «власовцев» сбросили в ров или «клумбу невостребованных прахов» в Донском монастыре.

Фотографии судебного процесса по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Новгородской области. Декабрь 1947 года. Фото: ГАРФ

Большинство осужденных в 1943–1946 гг. были приговорены к виселице, а большинство осужденных в 1947 году — к 25 годам каторжных работ. Причина в том, что 26 мая 1947 года смертная казнь в СССР была временно запрещена. И только 12 января 1950 года — и то лишь по отношению к изменникам родины, шпионам и подрывникам-диверсантам — смертную казнь восстановили, но и каторжный «четвертак» не отменили. Всего, по неполным подсчетам А.Е. Епифанова, за 1943–1951 гг. по Указу 1943 года было осуждено не менее 81 780 чел., в том числе не менее 24 069 немецких военнопленных и других иностранцев3.

Тут необходимо оговориться: неисчерпаемый резервуар немецких военных преступников содержал в себе как таковой «Архипелаг ГУПВИ» — Главное управление НКВД по делам военнопленных и интернированных. В советский плен в общей сложности попало 2,4 млн одних только немецких военнослужащих, и к выявлению среди них лиц, причастных к военным преступлениям (а многие, разумеется, скрывали это), приступили еще в 1944 году.

К 1 ноября 1946 года на оперативном учете в лагерях и спецгоспиталях состояли 6804 организатора и участника военных преступлений, среди которых 6030 — немецкие военнопленные, остальные — это румынские, венгерские и итальянские. К ним следует добавить около 15 тысяч эсэсовцев, выявленных на медосмотрах по татуировке на предплечье левой руки.

В феврале 1950 года МВД СССР приняло решение освободить и репатриировать 17 457 осужденных или подследственных военнопленных. Но на 1 июля 1953 года в СССР все еще оставалось 19 118 иностранцев, осужденных за воинские преступления, из них 17 528 военнопленных и 1590 интернированных.

И в более поздние советские годы органами КГБ, не затухая, велась работа по выявлению и разоблачению отдельных преступников-коллаборантов, нередко завершавшаяся процессами над ними и, как правило, с расстрельными приговорами. Наиболее громкие процессы такого рода — журналиста Александра Юхновского, или «Алекса Лютого» (Москва, 1976–1977), и Антонины Макаровой, она же «Тонька-пулеметчица» (Брянск, 1978).

Западная Европа

Первой, наверное, следует назвать Францию с ее судами над коллаборантами и их первыми казнями еще до завершения самой войны. В частности, Пьер Пюшё, занимавший в вишистском правительстве Франсуа Дарлана пост министра внутренних дел, уже в мае 1943 года был арестован, а 4 марта 1944-го предстал перед военным трибуналом голлистов. 11 марта он был приговорен к смертной казни, а 20 марта расстрелян, став первым западным коллаборационистом, казненным по судебному приговору. К расстрелу был приговорен и Пьер Лаваль, первый назначенный маршалом Филипом Петеном премьер-министр в правительстве Виши. Перед казнью он попытался отравиться, но яд в капсуле, видимо, ослаб, и он не умер; ему промыли желудок, спасли жизнь, после чего — 15 октября 1945 года и согласно приговору — аккуратно расстреляли.

Пьер Пюшё на суде. Фото: архив

Что касается собственно немецких преступлений, то, наверное, самое громкое из них — трагедия деревни Орадур-сюр-Глан. 10 июня 1944 года батальон 2-й танковой дивизии СС «Рейх» стер ее с лица земли и истребил — расстрелял или сжег живьем — ее жителей, всех 642. Между 12 января и 11 февраля 1953 года в Бордо проходил военный суд, где обвинения были выдвинуты против 65 остававшихся в живых эсэсовцев — из 200, участвовавших в акции. В зале суда из этих 65 набрался только 21 человек (в основном эльзасцы), все в голос заявлявшие, что в СС их призвали, разумеется, насильно, против воли (malgre-nous). В выдаче остальных, граждан ФРГ, Германия французскому суду отказала4. Виновными признали 20 человек, из них эльзасцев отпустили почти сразу (по амнистии), а нескольких осужденных немцев — в 1958 году.

Клаус Барбье, он же «Лионский мясник», начиная с 1942 года был шефом гестапо в оккупированном немцами Лионе. Французские суды четырежды — за разные преступления — судили его, причем трижды — в 1947, 1952 и 1954 гг. — заочно и с одинаковым приговором: смертная казнь. От смерти его тогда спас… корпус армейской контрразведки США, завербовавший Барбье в свои агенты. С помощью США он в 1951 году перебрался в Боливию, где стал Клаусом Альтманом, гражданином этой страны. Работал — консультантом различных боливийских правительств по вопросам борьбы с партизанами, в том числе и при поимке Че Гевары в 1967 году. Серж и Беата Кларсфельды вышли на его след в начале 1970-х годов. В 1983 году Боливия его арестовала и передала Франции. Судили Барбье в мае-июле 1987 года и на сей раз приговорили к пожизненному заключению. В тюрьме, в 1991 году, он и умер.

Клаус Барбье. Фото: архив

А вот Великобритания от преследования нацистских военных преступников на своей территории в постоккупационное время практически самоустранилась. И дело тут не в традиционной требовательности к качеству доказательств, а в фундаментальном принципе территориальности, предусматривавшем правомочие и ответственность лишь для преступлений, совершенных на британской земле и нигде больше. Соответствующие поправки в законодательство были внесены только в 1991 году, уже на спаде «охоты за нацистами».

В Нидерландах под следствием из-за сотрудничества с немецкими оккупационными войсками в разные годы находилось 425 тыс. человек — от добровольцев вермахта до грайферов, искавших и выдававших нацистам евреев и участников Сопротивления.

В целом отношение послевоенных властей к «своим» коллаборантам и даже военным преступникам было весьма снисходительным, что однажды — в 1976 году — привело даже к правительственному кризису.

Поводом к нему послужил случай польско-нидерландского предпринимателя (до войны — импорт леса и антиквариата из Польши и др.) и экс-эсэсовца Питера Ментена. Он был ценителем живописи, но свою личную — уникальную — коллекцию формировал главным образом за счет мародерства коллекций поляков и евреев на оккупированных землях. Но обвиняли его не в фанатичной любви к искусству, а в соучастии в убийствах евреев и поляков во Львове и ряде окрестных сел. 16 мая 1945 года его арестовали, но вскоре освободили за «недостатком улик». В 1948 году его арестовали вновь и приговорили к трем годам тюрьмы, через год сокращенным до восьми месяцев. В 1950 году выдачи Ментена потребовала Польша, но Голландия отказала.

Питер Ментен в ожидании суда, 1977. Фото: архив

Бездействие или покрывательство голландских властей продолжалось еще долго. Но в 1976 году по телевидению был показан документальный фильм, в котором свидетели прямо обвиняли Ментена в убийствах. Опасаясь ареста, Ментен бежал в Швейцарию, но был выдан ею Нидерландам по запросу. В 1977 году суд в Амстердаме приговорил его к 15 годам тюрьмы за убийства в Подгородцах. Но в 1978 году Голландский верховный суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Новый процесс состоялся в Роттердаме в 1980 году: суд приговорил Ментена к 10 годам тюрьмы и штрафу в 100 тыс. гульденов. Но срок сократили, и на свободу он вышел уже в 1985 году. Он окончил свои дни в первоклассном доме для престарелых в Лоосдрехте.

За коллаборационизм и службу в СС трибуналы Бельгии вынесли 4170 смертных приговоров валлонским и фламандским коллаборационистам, но только 230 из них были приведены в исполнение.

В первые годы после войны в Италии расследовалось множество дел немецких нацистских преступников, изредка проходили и суды над ними. Так, в 1948 году бывший начальник Римского гестапо оберштурмбаннфюрер СС Герберт Капплер был приговорен к пожизненному заключению (см. сноску 5).

Но стержнем варианта преследования нацистских преступников по-итальянски стал нарратив «компромисса с прошлым», так и норовивший перерасти в нарратив «Ну хватит, баста, подведем черту!». Такая политика была обусловлена холодной войной — как борьбой против мирового коммунизма, так и против внутреннего, итальянского, коммунизма тоже. А после приема в НАТО ФРГ в 1955 году Италия решила и вовсе перестать преследовать немцев, ответственных за массовые злодеяния в Италии.

Одной из «обеспечительных мер» этого компромисса стало принятое в 1960 году решение военного прокурора Италии Энрико Сантаросе о «временном архивировании» после завершения расследований — или попросту о сокрытии — самих следственных дел, а было их аж 2274 (см. сноску 6)! Физически они были складированы в подвале «Палаццо Чези» — здания Главной военной прокуратуры в Риме. Тем не менее 1300 таких дел были переданы в 1966 году Государственной прокуратуре Италии и еще 20 — следственным органам ФРГ. Только в 1994 году был обнаружен опечатанный шкаф с 695 такими делами, названный потом «Шкафом стыда» (см. сноску 7). Для находившихся в нем дел (по-видимому, самых важных) срок такой «архивации» растянулся на 34 года.

Военный прокурор Рима Антонино Интелисано обнаружил этот шкаф почти случайно — расследуя дело гауптштурм-фюрера СС Эриха Прибке, служившего под началом Капплера в Римском гестапо. Прибке, кроме депортации итальянских евреев в Аушвиц, инкриминировались подготовка и личное участие в расстреле 24 марта 1944 года в Ардеатинских пещерах 335 итальянцев-заложников, в том числе 75 римских евреев, — в качестве 10-кратного возмездия за убийство днем ранее 33 немецких полицейских в Риме.

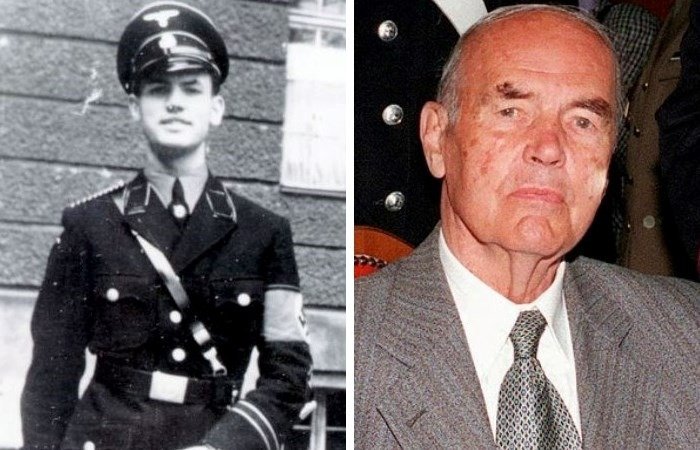

Эрих Прибке. Фото: архив

После войны Прибке был арестован, обвинен в военных преступлениях и интернирован, но бежал из британского лагеря и вместе с семьей, «крысиными тропами», по фальшивой визе и с фальшивым паспортом переправился в перонистскую Аргентину. Осев в городке Сан-Карлос-де-Барилоче у подножия Анд, он около 50 лет прожил в Аргентине — свободным человеком, под своим именем и с действующим аргентинским паспортом (в 1952 году — и тоже на свое имя — он получил и германский паспорт).

В 1994 году журналист Сэм Доналдсон снял для американского канала ABC репортаж о Прибке, где тот открыто и без раскаяния рассказывал о своей роли в расстреле заложников. После чего Прибке был вновь арестован и 1,5 года жил под домашним арестом в ожидании экстрадиции в Италию (см. сноску 8), которая состоялась только в конце 1995 года. В августе 1996 года итальянский суд оправдал Прибке — за истечением срока давности. Но по ходу суда выяснилось, что Прибке лично застрелил двух итальянцев, после чего Кассационный суд аннулировал оправдательный приговор, а новый суд присудил Прибке 15 лет тюрьмы (ввиду заявленного слабого здоровья срок был снижен до 10 лет). В марте 1998 года апелляционный суд приговорил его к пожизненному заключению — с разрешением отбывания наказания, с учетом возраста, под домашним арестом. Умер он в Риме 11 октября 2013 года в возрасте 100 лет, похоронен в Италии, но в засекреченном месте.

Северная Европа

Первые лица немецкой оккупационной власти в Норвегии — рейхскомиссар Терховен и генерал-лейтенант Бёме покончили свои жизни самоубийствами. Норвежское правосудие практически ограничилось судом над Видкуном Квислингом — бывшим главой коллаборантского правительства Норвегии. Квислинга, арестованного 9 мая 1945 года, судили в Осло — с 20 августа по 10 сентября. Его приговорили к смертной казни и расстреляли 24 октября 1945 года. Само слово «квислинг» (с маленькой буквы) стало вселенским синонимом предательства и коллаборационизма.

В Дании после 9 мая 1945 года за коллаборационизм, службу в вермахте и СС через суд прошло более 40 тысяч чел., из них около 13 тысяч были оштрафованы либо посажены в тюрьму, более 40 чел. приговорены к смертной казни.

С 15 ноября 1945 по февраль 1946 года в Финляндии, в Хельсинки, проходила серия судебных процессов над Вяйнё Таннером, Ристо Рюти и другими политиками, руководившими страной во время войны. Таннер, в частности, был осужден на 5,5 года. 26 сентября 1947 года, после вступления в силу Парижского мирного договора, Контрольная комиссия союзников (СССР и Великобритании) покинула Финляндию. После этого президент Паасикиви помиловал или освободил по условно-досрочному освобождению всех до одного фигурантов этих процессов.

Восточная Европа

Явный акцент на немецких преступлениях на своей земле сделала Польша. 18 февраля 1946 года был создан Верховный национальный трибунал, действовавший по 1948 год (см. сноску 9). Его решения и постановления были окончательными и обжалованию не подлежали, подсудимым только и оставалось просить о помиловании у президента Польской Народной Республики.

Всего этот трибунал провел семь процессов: 1) против Артура Грейзера (Познань, с 22 июня по 7 июля 1946 г.), приговор: смертная казнь; 2) против Амона Гёта (Краков, с 27 августа по 5 сентября 1946 г.), смертная казнь; 3) против Людвига Фишера, Людвига Лейста, Йозефа Мейзингера и Макса Дауме (Варшава, с 17 декабря по 24 февраля 1947 г.), приговор: Лейст — 8 лет заключения, остальные — смертная казнь; 4) против Рудольфа Хёсса (Варшава, с 11 марта по 29 марта 1947 г.), смертная казнь; 5) против 40 служащих концлагеря Аушвиц («Первый освенцимский процесс»: Краков, с 24 ноября по 16 декабря 1947 г.), приговоры: 23 человека — смертная казнь через повешение, из них двоим смягчено до пожизненного заключения, 6 человек — пожизненное заключение; 6) против Альберта Форстера (Гданьск, с 5 апреля по 29 апреля 1948 г.), смертная казнь; 7) против Йозефа Бюлера (Краков, с 17 июня по 5 июля 1948 г.), смертная казнь. Кроме этого, Верховный национальный трибунал признал руководство Генерал-губернаторства преступной организацией.

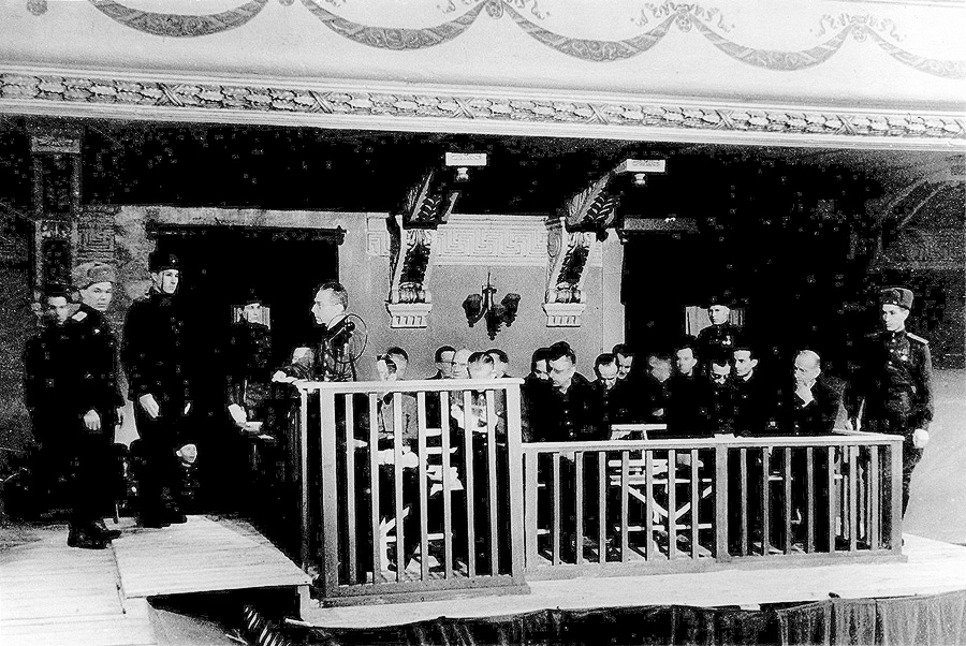

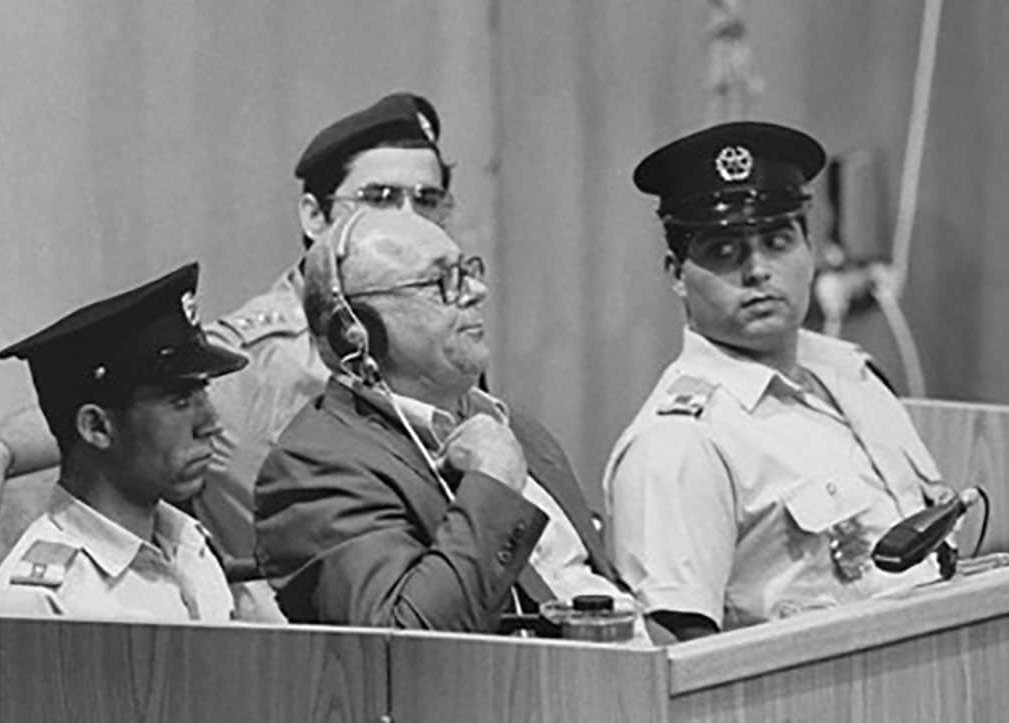

Эрих Кох в суде. Фото: архив

Все последующие — после 1948 года — процессы, касавшиеся военных преступлений, велись уже обычными гражданскими судами. Самый известный из них — процесс против Эриха Коха, экс-гауляйтера Восточной Пруссии и рейхскомиссара Украины. В мае 1949 года он был передан англичанами СССР, а тот передал его Польше. Суд над ним начался в Варшаве лишь 19 октября 1958 года и длился более четырех месяцев. 9 марта 1959 года Коха приговорили к смертной казни, но приговор исполнен не был, формально — из-за его слабого здоровья. В заключении Кох прожил еще свыше четверти века, пока не умер в тюрьме Барчево в 1986 году в возрасте 90 лет. Похоронен тайно, в безымянной могиле на местном тюремном кладбище.

Внесистемно, но все-таки перепадало и тем полякам, кто в военные годы совершал тяжкие гражданские преступления против своих же сограждан-евреев. В частности, на процессе против Болеслава Рамотовского и других, состоявшемся 16 и 17 мая 1949 года в Ломжинском окружном суде, главных палачей Едвабно, где соседи-поляки убили 10 июля 1941 года сотни своих соседей-евреев, в том числе и сожгли их в частном сарае, был вынесен один смертный приговор и десятки больших судебных сроков (см. сноску 10).

Карл Герман Франк. Фото: архив

В Чехословакии перед Чехословацкими чрезвычайными народными судами предстало около 22 тысяч военных преступников, было вынесено около 750 смертных приговоров. Самые лютые из подсудимых — обергруппенфюрер СС Карл Герман Франк, бывший статс-секретарь Имперского протектората Богемии и Моравии, и Курт Далюге, начальник нацистской полиции, который после покушения на Гейдриха стал исполняющим обязанности рейхспротектора Богемии и Моравии. Далюге был арестован американскими войсками в Любеке в июле 1945 года, а в январе 1946 года его экстрадировали в Чехословакию.

Судебный процесс над Франком начался в марте 1946 года, среди свидетелей — женщины из Лидице. Оба — Франк и Далюге — были повешены во дворе пражской тюрьмы Панкрац, соответственно, 22 мая и 23 октября 1946 года, причем казнь Франка была публичной.

В Венгрии вопрос наказания военных преступников возник еще до завершения войны. С 3 февраля 1945 года в стране функционировали народные суды, правомочные судить военных преступников. Они успели рассмотреть 58 953 дела, осудить по ним 26 286 человек, из них 476 к смертной казни (реально казнили 189 человек).

Одним из последних процессов был суд над 97-летним Шандором Кепиро, офицером венгерской жандармерии, которого обвиняли в убийстве в 1944 году его отрядом венгерской армии более чем 1200 евреев, сербов и цыган в сербском Нови-Саде в январе 1942 года. Процесс начался 5 мая 2011 года и закончился 18 июля… оправдательным приговором. 3 сентября Кепиро умер в больнице.

Шандор Кепиро. Фото: Scanpix AFP

Юго-Восточная Европа

Особенностью этого региона является то, что непосредственно ему, а точнее, территории Греции, Албании и Югославии, был посвящен отдельный сопутствующий Нюрнбергский процесс — седьмой по счету из 12 («США против Листа и др.» — см. «Горби», № 22). Он исследовал массовые убийства сотен тысяч мирных жителей в Греции, Албании и Югославии, взятых в заложники, грабежи и разрушение деревень и городов, убийство и жестокое обращение с военнопленными, убийства и отказ комбатантам в статусе военнопленных, убийство, пытки, депортации и отправка в концлагеря греческих, албанских и югославских гражданских лиц.

Этот процесс в значительной степени «разгрузил» соответствующую задачу для Греции, которой, впрочем, оставалось разобраться с собственными изменниками, совершившими 18 апреля 1941 года — в день самоубийства премьер-министра Коризиса — государственный переворот. Вопреки решимости и решению правительства продолжать линию «охи» (греч. «нет!»), то есть политику сопротивления итальянским и немецко-болгарским оккупантам, командиры армейских соединений отказались повиноваться и, сместив командующего армией Питцикаса, поставили на его место командира 3-го (Эпирского) армейского корпуса генерала Георгиса Цолакоглу. Уже 20 апреля — в день рождения Гитлера — Цолакоглу подписал в Лариссе с командиром 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» обергруппенфюрером СС Зеппом Дитрихом акт перемирия (де-факто капитуляции). После чего прозябал полтора года премьер-министром марионеточного правительства оккупированной Греции, доведя страну до голода, унесшего до 300 тыс. жизней, но так и не дождавшись ощущения равноправного с Германией союзничества, на которое почему-то рассчитывал. В 1945 году греческий суд счел все это изменой и приговорил Цолакоглу к смерти, но позднее заменил ее на пожизненное заключение, а умер он в мае 1948 года.

Драголюб Михайлович. Фото: Getty Images

Основными театрами военных действий генерал-фельдмаршала Эвальда фон Клейста во время Второй мировой войны были Югославия и СССР. 25 апреля 1945 года он был арестован американскими войсками и вывезен в Лондон, его привозили и в Нюрнберг в статусе свидетеля. В сентябре 1946 года, в соответствии с Законом № 10, он был передан Югославии, где в августе 1948 года был приговорен Югославским народным судом к 15 годам каторжных работ (см. сноску 11).

Но главной мишенью югославских властей были все же «свои» — но не свои-коллаборанты, а свои — соратники по борьбе с Гитлером, но конкуренты по борьбе за власть в стране. Так, на Белградском процессе 16–17 июля 1946 года судили Драголюба (Дражу) Михайловича — командира так называемого «Югославского войска в Отечестве» (четников). После поражения Югославии в апрельской войне 1941 года как четники, так и партизаны-коммунисты не признали капитуляцию и вплоть до ноября 1941 года действовали против немцев совместно. Однако уже в ноябре 1941 года временное сотрудничество двух антиоккупационных движений Сопротивления сменилось непримиримым вооруженным противостоянием. После окончания Второй мировой войны Михайлович продолжил борьбу против правящего режима Федеративной народной республики Югославия и был объявлен вне закона. В марте 1946 года он был схвачен в ходе спецоперации и по приговору суда в ночь с 16 на 17 июля 1946 года расстрелян (см. сноску 12).

То же и в Албании, где с 17 ноября 1944 года установилась диктатура компартии во главе с Энвером Ходжей. 15 декабря 1944-го был сформирован чрезвычайный трибунал — «Специальный суд над военными преступниками и врагами народа». Уже из названия трибунала ясно, что вместе с пронемецкими или проитальянскими коллаборантами на скамью подсудимых посадят всех «врагов народа», то есть врагов Ходжи и компартии. Заседания суда проходили в Тиране с 1 марта по 13 апреля 1945 года. Из 63 подсудимых 17 были приговорены к смертной казни, еще 9 — к пожизненному заключению. В 1945–1948 гг. последовало еще несколько показательных процессов со смертными приговорами.

В сентябре 1944 года власти Румынии передали советской стороне архивы разведки и Сигуранцы, раскрывавшие их кадры и агентуру. На основании этих данных СМЕРШ арестовал в Румынии к середине ноября 1944 года 794 человека, включая 546 агентов румынских спецслужб.

При этом в Румынии велось и самостоятельное преследование лиц, совершивших военные преступления, в том числе на оккупированной территории СССР.

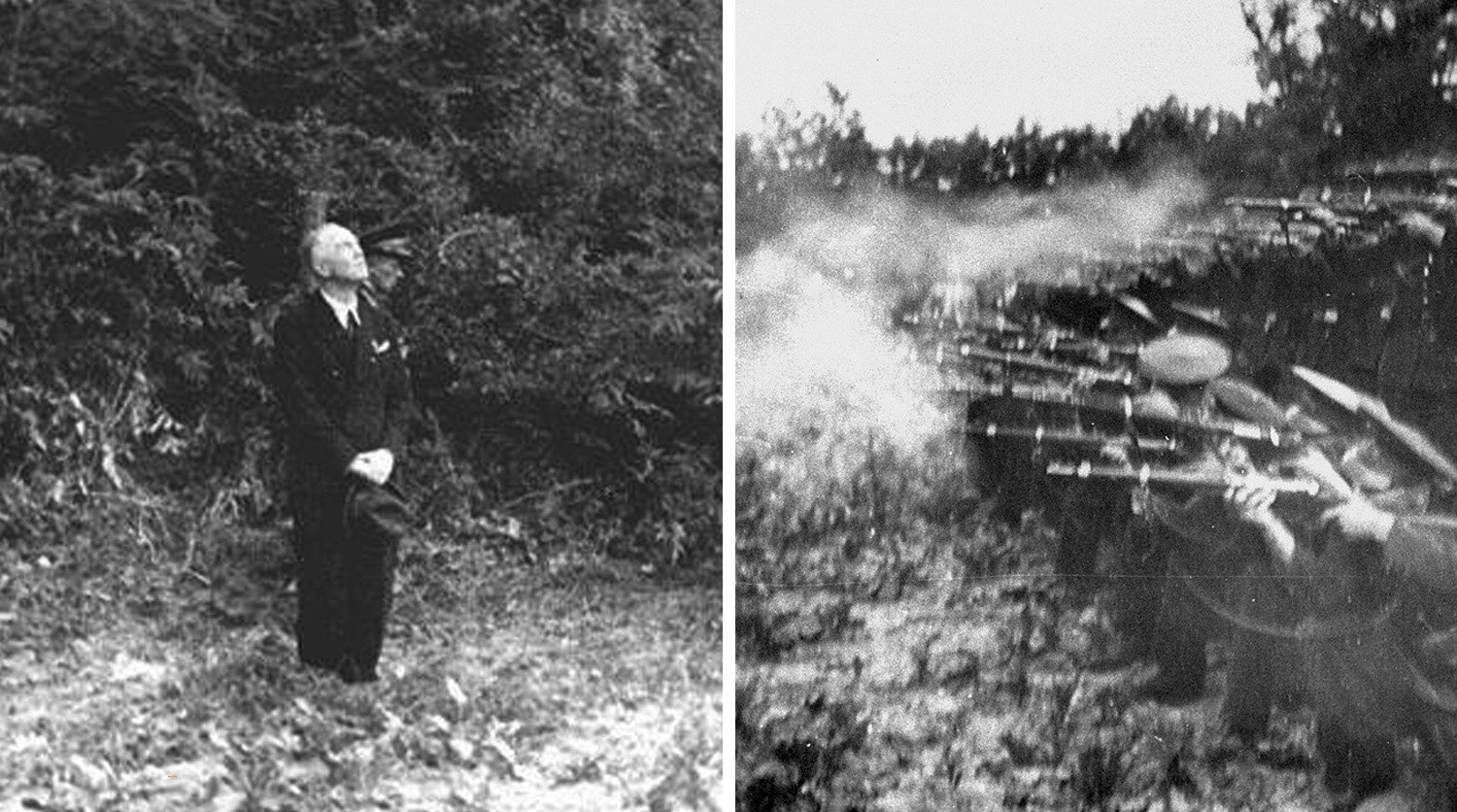

Казнь Антонеску. Фото: Википедия

12 марта 1945 года был принят закон № 312 «О разоблачении и наказании виновных в разорении страны и военных преступлениях». Были созданы Народные трибуналы в Бухаресте (рассматривал дела о военных преступлениях на территории СССР) и в Клуже (рассматривал военные преступления со стороны преимущественно венгров в Северной Трансильвании), которые за период своего существования (до 28 июня 1946 года) рассмотрели дела в отношении 2700 обвиняемых, из которых 668 человек осудили (многих заочно). Оба трибунала вынесли 48 смертных приговоров, из которых в исполнение были приведены четыре.

31 августа 1945 года кондукэтор и маршал Йон Антонеску был передан представителям советского командования, но в апреле 1946 года его вернули румынскому правительству. С 10 по 17 мая 1946 года был созван Первый Румынский народный трибунал, судивший 25 человек, в том числе и Антонеску. К смертной казни — расстрелу были приговорены 14 человек, в том числе Антонеску и губернатор Транснистрии Георге Алексяну. 1 июня Антонеску был расстрелян в лесу недалеко от Жилавской тюрьмы.

Там, где не стреляли: США, Канада, Латинская Америка, Израиль

Среди стран-победительниц были, разумеется, и те, на чьей основной — материковой — территории непосредственных боевых действий не велось, как, например, США, Канада, Австралия (сюда б напрашивалась и Великобритания, когда б не Ковентри и прочие бомбардировки). А стало быть, не совершалось и военных преступлений.

Что вовсе не значит, что на их территории после войны не было военных преступников. Заметное число кандидатов в таковые из числа граждан довоенных изводов Польши и стран Балтии расселилось после войны по лагерям ДиПи (displaced persons — перемещенные лица) и, уклоняясь от репатриации в СССР, постепенно, под прикрытием холодной войны и с помощью переселенческих структур ООН, перетекало в Новый Свет.

Если вдруг обнаруживалось (чаще по доносу соседей, реже по запросу других стран на экстрадицию), что тот или иной иммигрант с видом на жительство в Канаде или США подозревается в военных преступлениях, его обязательно находили, судили и наказывали — но не тюрьмой за содеянное в годы войны (если только жертвами не были граждане США), а депортацией из страны — за сокрытие правдивых сведений о себе и прочие нарушения правил иммиграции и натурализации, являющихся административными правонарушениями (см. сноску 13). Долгие годы после окончания войны этот риск и был потолком возмездия для экс-коллаборантов.

Родион Акульшин. Фото: архив

Подлежал ему и бывший советский крестьянский поэт Родион Акульшин (1896–1988), сменивший в ДиПи-лагерях свою фамилию на Березов, а гражданство на липово-польское. В 1951 году, вскоре после прибытия в Штаты, он отклонился от стандарта тишайшего иммигрантского поведения и опубликовал статью «Здравствуй, Америка», в которой сообщил властям свою настоящую фамилию и рассказал о своем прошлом, опустив только факты сотрудничества с нацистами (см. сноску 14).

Что ж, его — за ложь консулу и за то, что, назвавшись поляком, он лишил настоящего, нелипового поляка американской визы — судили. И подозревали: а раз ты русский, то не агент ли КГБ? Приговор — вон из США в двухнедельный срок!

Но за Березова вступились в том числе высокопоставленные американцы. Появился даже термин — «Березовская болезнь», и само его дело растянулось на шесть лет (с 1952 по 1957 г.), получив большую огласку в русских эмигрантских и американских политических кругах.

Лишь в 1979 году министерство юстиции США создало Отдел специальных расследований с мандатом преследования нацистских преступников, оказавшихся на территории США. Еще позднее — аналогичные органы создали Канада (1987), Великобритания (1991) и Австралия.

Согласно докладу Департамента социального обеспечения США, подготовленному по запросу палаты представителей Конгресса, за период с 1962 по 2015 год было выявлено 133 человека — легальных резидентов США, приговоренных к депортации из-за обвинений в совершении военных преступлений. Из них 38 были действительно депортированы, а остальные — после разоблачения — либо уехали сами, либо умерли раньше намеченного срока депортации.

Ивана (Джон) Демьянюк. Фото: архив

Самое, наверное, громкое — дело Ивана (Джона) Демьянюка (1920–2012, в США — с 1952 г.). В конце 1970-х гг. его обвинили в том, что он и есть тот самый «Иван Грозный» — надзиратель-садист в бывшем концлагере Треблинка. В 1986 году его экстрадировали в Израиль: несколько узников опознали «Ивана Грозного» прямо в зале суда, приговорившего Демьянюка — в 1988 году — к смертной казни. Но стать вторым, после Эйхмана, казненным в истории Израиля ему не привелось: в 1993 году Верховный суд Израиля отменил приговор за недостаточностью доказательств.

Демьянюк вернулся в США, где ему вернули гражданство. Но в 2001 году начался новый процесс. Суд установил, что во время войны он служил охранником как минимум в четырех лагерях — Собиборе, Майданеке, Флоссенбурге и Травниках. В 2004 году его вновь лишили американского гражданства, а в 2005-м — решили депортировать на Украину, но потом отказались от этой идеи — из-за сформировавшегося там политического движения в его защиту. В 2009 году иммиграционное ведомство США объявило о новом запросе — на этот раз немецком, с обвинением в соучастии в убийстве около 29 тысяч евреев в Собиборе. Новый суд продолжался 18 месяцев и закончился в мае 2011 года: приговор — 5 лет заключения. Однако приговор так и не вступил в силу, поскольку апелляционный суд не успел вынести свой вердикт до смерти Демьянюка: он умер в немецком доме для престарелых — так и не осужденным.

Список этот пополнялся и после 2015 года. Самым последним, возможно, был кейс Карла Бергера из штата Теннесси — бывшего охранника Меппенского филиала концлагеря Нойенгамме. В 1959 году он, соврав, переселился в США, а спустя 60 с лишним лет спокойной жизни — в 2021 году — 95-летнего Бергера депортировали в Германию. Дело его, впрочем, ограничилось допросом, а не судом: для осуждения имевшихся улик оказалось недостаточно.

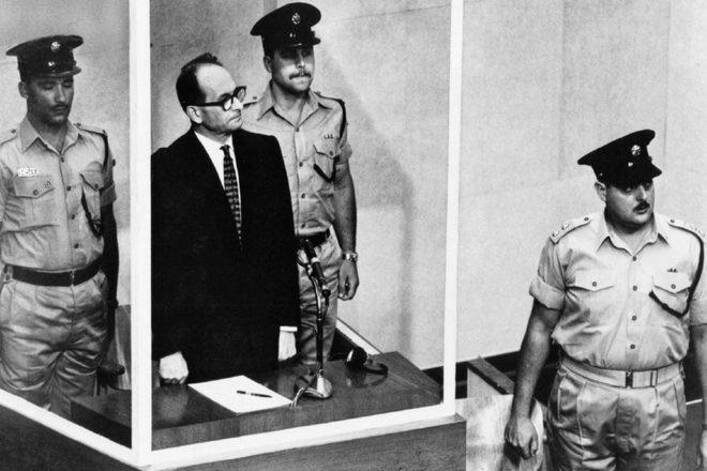

Адольф Эйхман. Фото: архив

Сильная украинская диаспора в довоенной Канаде была причиной того, что среди перемещенных лиц, устремившихся после войны в Канаду, значительную долю составляли украинцы. Родственные связи при этом переплетались с политическими. В 1946 и 1947 годах Комитет украинцев Канады обратился в парламент страны с просьбами принять в страну ветеранов как Организации украинских националистов (ОУН*) и Украинской повстанческой армии (УПА*), так и дивизии Ваффен-СС «Галичина», созданной 28 апреля 1943 года на Западной Украине и укомплектованной этническими украинцами.

В 1948 году канадское правительство начало массово принимать украинских иммигрантов из лагерей для перемещенных лиц. Большинство из них были членами или сторонниками ОУН и УПА. Был среди них и Михаил Хомяк, редактор украинской ежедневной газеты «Краковские вести». К 1950 году отделения ОУН открылись буквально по всей Канаде, была создана Канадская лига освобождения Украины, которая в течение десятилетия, до 1959 года, существовала отдельно от Комитета украинцев Канады из-за своей открытой поддержки Степана Бандеры.

Среди иммигрантов был и Ярослав Хунка (Гунько), ветеран «Галичины». Представляя его, 98-летнего, 22 сентября 2023 года в канадском парламенте как «участника героической борьбы с русскими с 80-летним стажем», Энтони Рот, спикер парламента, породил серьезный скандал и подставил себя (пришлось уйти в отставку), да и президента Украины Владимира Зеленского тоже.

В феврале 1985 года, после упорных слухов о том, что доктор Йозеф Менгеле, возможно, находится в Канаде, указом премьер-министра Брайана Малруни было начато расследование присутствия нацистских военных преступников в стране. Была создана Комиссия по запросу о военных преступниках в Канаде во главе с судьей Верховного суда Квебека Жюлем Дешеном. Комиссия представила свой доклад в декабре 1986 года. Ее работа резко обострила отношения между еврейской общиной, с одной стороны, и украинской и прибалтийской — с другой. Последние протестовали против использования любых доказательств, происходящих из СССР и стран Восточной Европы, в чем преуспели.

Комиссия рассмотрела материалы на 883 военных преступников, находящихся, возможно, в Канаде. Очевидный состав преступления она нашла лишь у 20 подозреваемых, еще 97 попадали бы под подозрение, если брать на веру и документы из Восточной Европы. До суда дошли лишь считанные единицы, что вызвало международную критику канадского правительства за отсутствие ответственного подхода к делам нацистских преступников.

Зато существенные изменения произошли в канадском законодательстве. В июне 1987 года его подтянули к американскому. Военные преступления, совершенные за границей, стало возможно рассматривать и в канадских судах. Изменен был и иммиграционный закон, сделав возможными лишение гражданства и депортацию военных преступников.

Случаи непосредственного преследования нацистских преступников в странах Латинской Америки и Австралии были, как и в Канаде, единичными.

Совершенно особое место в этом контексте занимает Израиль как государство, возникшее — по решению ООН — только в мае 1948 года. Как еврейское государство он стал местом сосредоточения многочисленных жертв Холокоста.

В 1961 году в Иерусалиме состоялся процесс над похищенным из Аргентины оберштурмбаннфюрером СС Адольфом Эйхманом (1906–1962) — одним из главных планировщиков Холокоста в целом. Этому процессу суждено было стать поворотным в восприятии и осмыслении Холокоста. На послевоенных судебных процессах по большей части не уделялось особого внимания преступлениям против евреев (единственное исключение — разве что Польша), и в первые годы после войны знание мировой общественности о Холокосте было слабым. Все изменилось в 1961 году благодаря процессу над Эйхманом. Характер и степень его подготовки и документации были поистине выдающимися, задавшими столь высокий уровень историко-научной проработки, что повлияло на подготовку процессов в других странах, в особенности в Германии.

сноски

- 23 января 1943 г.

- К этому же интервалу времени, но к другому макротеатру военных действий относился процесс в Хабаровске (25–30 декабря — см. Горби, № 21).

- Асташкин Д., Епифанов А. Холодная осень пятьдесят пятого // Историк. 2020. № 9. С. 64.

- После провозглашения ФРГ правосудию иностранных государств стало сложней получать доступ к немецким подозреваемым.

- В 1977 году, незадолго до своей смерти, будучи тяжело болен, он совершил побег из итальянской военной тюрьмы в Гаэте и скрылся в Германии, которая отказывалась его выдать до самой смерти.

- В 1998 году, по заключению Военного суда Италии, такое сокрытие было признано противозаконным.

- Итал. Armadio della vergogna.

- «Претендовала» на него и Германия.

- Действовал на основании всего предвоенного и последующего корпуса польского судебного законодательства, в том числе Декрета Польского комитета национального освобождения от 31 августа 1944 г. «О наказании фашистско-гитлеровских преступников, виновных в убийстве и жестоком обращении с гражданскими лицами и заключенными и также предателей польского народа».

- См. подробнее: Гросс Я. Соседи. Уничтожение еврейской общины Едвабно в Польше / Пер. с польского В. Кулагиной-Ярцевой; под редакцией и с тремя послесловиями П. Поляна. СПб.: Нестор-История, 2024. С. 186–188.

- В марте 1949 года по требованию советских властей передан СССР и приговорен к 25 годам тюрьмы.

- Реабилитирован в 2015 году.

- Впрочем, некоторых особенно ценных и ничего о себе не скрывавших немцев — как правило, конструкторов и ученых — американцы и сами релоцировали к себе, невзирая на их партийное и национал-социалистическое прошлое. В рамках операции «Скрепка» их «отмывали» от нацизма — чистенькая биография, свободная от этого груза, и предоставление гражданства гарантировали их безопасность в США. Классические примеры — разработчик первых американских баллистических ракет и отец американской космической программы Вернер фон Браун (1912–1977, бывший член НСДАП и штурм-баннфюрер СС) и один из основателей тяжелого ракетного машиностроения как в Рейхе, так и в США Вальтер Дорнбергер (1895–1980, экс-генерал-майор вермахта) — автор идеи многоразовых ракетных систем (космических челноков), ставший советником министра обороны США.

- Эти события описаны самим Акульшиным в его рассказе «Как я стал знаменитым» из сборника «Лебединая песня» (Березов Р.М. Лебединая песня. М., 2003. С. 74–76).