Памятник Пушкина в Москве. Фото: Влад Докшин

В 2024-м Пушкину исполняется 225; не слишком круглый, но все-таки юбилей. Памятники ему сегодня служат для одних символом имперского насилия и подлежат сносу; для других — символом русского величия и подлежат массовой установке. А для третьих вопрос о памятниках вообще не существен, поскольку единица измерения в культуре не мертвый объект, отлитый в бронзе, а живое чтение. И проблема не в том, будут ли в ближайшие годы сбрасывать бюсты Пушкина (спойлер: будут) или ставить новые (тоже будут), а в том, станут ли его читать, когда нынешний этап истории закончится. По причинам, выходящим за узкие литературные границы.

Утешает, собственно, одно. Мы не первые и не последние, кто сталкивается с подобными проблемами. И вынужден искать ответы на тоскливые вопросы. Как возвращать в мировой оборот национальных гениев, попавших в неприятные контексты? Как говорить о них изнутри немоты? Или даже лучше не пытаться? И тут, не проводя никаких лобовых параллелей, вспомним Томаса Манна и Гете. Потому что объяснять всегда лучше на абсолютных примерах, как бы, не имеющих к нам прямого отношения. Тем более что тема писательских юбилеев позволяет связывать далековатые сюжеты.

Почтовая марка, выпущенная к 100-летию со смерти поэта

Итак, в 1932-м, то есть за год до костров из книг, в Германии решили отпраздновать столетие со дня смерти создателя «Фауста». Торжества устраивало демократическое государство на излете своего существования, возглавлял их лично Гинденбург (рейхспрезидент Германии — Ред.). День смерти как повод для праздничных поминок тогда никого не смущал; в 1921-м Ходасевич вообще предложил объявить день пушкинской смерти народным праздником — и аукаться именем Пушкина в наступающем мраке.

Немецкие политики аукаться именем Гете не планировали, их задачи были проще и прагматичней. Вожди бессильной веймарской республики хотели получить в союзники великого веймарца. Народникам в предвыборном году нужен был символ самобытности. Кто-то искал образ подходящего врага; жена бывшего начальника Генштаба Людендорфа написала книгу, в которой обличала Гете как демократа и жидомасона. Геббельс настаивал на «присвоении» великого олимпийца, близкий к национал-социалистам германист Вальтер Линден восторгался: «Настоящий гетевский человек для нас — это фаустовский человек… Не усыпляющий гуманизм, но самосовершенствование в борьбе; не достигнутое счастье, но ничем не стесненное стремление». Хотя большинство коричневых смотрели на Гете с опаской.

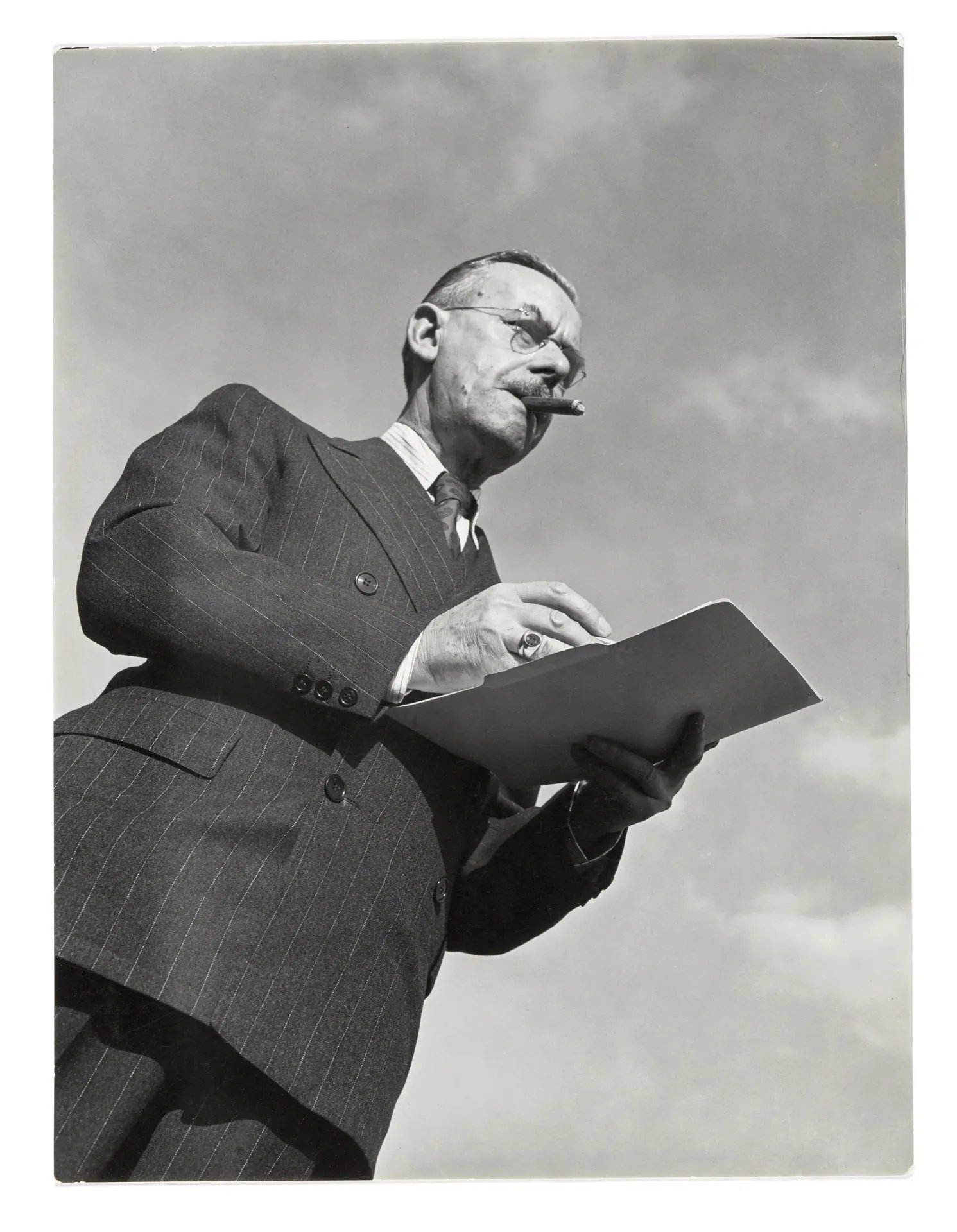

Томас Манн. Фото: The New Yorker

В целом каждый получил примерно то, на что рассчитывал, и никто особенно не возмущался. Подумаешь, использовали Гете, а зачем еще нужна культура? И только Томас Манн, который во время Первой мировой встал на сторону немецкого милитаризма и слишком хорошо помнил о своих ошибках, попробовал праздник испортить. А что значит испортить праздник политикам? Не дать проехаться верхом на классике, превратить его в инструмент пропаганды. Манн побывал и на Востоке страны, в Веймаре, и на Западе, во Франкфурте, выступил с публичными докладами. И среди прочего напомнил эпизод 1813 года, когда Гете обвинили в отсутствии патриотизма и ставке на излишний гуманизм. Прозрачно намекнув на то, что Гете и сейчас находился бы под угрозой.

Остановить процесс сползания в нацизм ему не удалось; через год он вынужден будет эмигрировать, вскорости лишится немецкого гражданства, а в 1939-м выпустит роман о Гете «Лотта в Веймаре» — уже в США. Что же до национал-вождей, то они в конце концов «поставили» на Гете, но с опаской. В итоге Гете не вошел в сияющий нацистский пантеон; первыми среди равных стали Шиллер, Гельдерлин и Клейст. И борьба пошла не столько за его фигуру, сколько за отдельные тексты — прежде всего за «Фауста» — и за право верных толкований.

Обложка романа Томаса Манна «Лотта в Веймаре»

В 1933-м Курт Энгельбрехт пишет работу «Фауст в коричневой рубашке»: «Высочайшее счастье находит немецкий Фауст … в борьбе за новую Родину». В 1939 году отдел прессы министерства пропаганды формулирует официальную позицию: Гете «всегда был борцом». А это значит, что произвольно истолкованный «Фауст» — не поэма о мятущемся гении, но эпос обновляющейся нации. А к 1940-му все доходит до уровня школы: ученик средней школы Аттендорна говорит в сочинении: «Фауст был национал-социалист. Это был борец за свободу, который хотел построить новый мир. В «Фаусте» много всего; то, что нам не подходит, — можно отбросить; а то, что годится, — взять на заметку».

Что было дальше, мы прекрасно знаем. Как знаем и о том, что пушкинские торжества 1937 года прямиком восходят к юбилею Гете 1932-го (см. сноску 1). В тот момент в Германии на лечении находился (и попутно наблюдал за юбилейными процессами) бывший нарком просвещения Анатолий Луначарский. Создатель советской культурной политики не особенно вникал в немецкие партийные расклады; его волновал сам опыт «трансплантации» классической культуры в актуальное настоящее. Раньше он прекрасно понимал, как это делать, но революция с ее радикализмом завершилась, и нужно было приступать к державному строительству. И тут заемный опыт вполне мог пригодиться.

Результат Анатолия Васильевича скорей порадовал, он даже написал восторженную статью о франкфуртской постановке Гете. На Старой площади, под отрытом небом. «Пример — достойный подражания. …У нас и Москва, и Ленинград, и другие старые города, конечно, для разных эпох, могут также предоставить для ночных спектаклей под открытым небом необычайные по внушительности историко-архитектурные рамки». И многозначительно подытожил: «А ведь с историей мы не покончили».

В 1933-м с ней пришла пора «покончить», сменив на откровенную легенду. Причем, в отличие от лидеров чахоточного Веймара, большевикам не нужно было укреплять свое положение; они и без того победили. Просто делали следующий шаг навстречу цели. Один из основателей ВКП (б) Георгий Каменев (только что пониженный до уровня главреда издательства Academia, но еще не попавший в окончательную опалу) представил в Центральный исполнительный комитет записку о предстоящем в 1937-м столетии пушкинской смерти: «Партия и правительство могут и должны взять в свои руки проведение этих поминок: это диктуется и значением Пушкина, как основоположника новой русской литературы и непревзойденного за сто лет поэта, и задачами советской власти, как руководительницы культурной революции…»

Сталин на торжественном заседании в Большом театре.Фото: Википедия

27 августа 1934-го записку одобрили, образовали юбилейный комитет во главе с товарищем Сталиным, а 16 декабря Каменева арестовали; юбилейная машинка запустилась без него. И в январе 1937-го открылся «пушкинский год», в течение которого Пушкину вернули статус канонизированного гения. А значит, подытожили и завершили революцию, которая заведомо неканонична. Есть иерархии — нет революции, есть революция — нет иерархий.

Тут параллель между юбилеями начинает хромать на обе ноги. Веймарская республика в 1932-м возвращаться к дореволюционным основаниям не собиралась, будущие национал-вожди, как было сказано, серьезно сомневались, стоит ли ставить на Гете, не утянет ли он за собой, в свой олимпийский космополитизм. Ничего подобного, никакой половинчатости в оценках, компромиссных форм апроприации юбилей 1937-го не предусматривал. Происходила ясная, беспримесная сакрализация Пушкина. Сретенский монастырь завесили грандиозным пушкинским изображением, присвоив поэту божественный статус; художнику

Петру Кончаловскому пришлось переписать картину «Пушкин в Михайловском» и прикрыть голые ноги поэта благопристойным одеялом — канонизированный гений не может представать в ночной рубашке.

А писатель и критик Виктор Шкловский в Михайловском стал свидетелем шествия ряженых:

«Колхозники устроили маскарад на льду. Проходила Татьяна Ларина, надевшая ампирное платье на тулуп. У нее был такой рост, она была так красива, что выглядело это хорошо. Шли богатыри, царица-лебедь, в кибитке ехал с синей лентой через плечо бородатый крестьянин Емельян Пугачев, рядом с ним ехала сирота Маша Миронова — капитанская дочка. И за ними на тачанке, гремящей бубенцами, с Петькой ехал, командуя пулеметом, Чапаев. Я спросил устроителя шествия — ведь про Чапаева Пушкин не писал? — А для нас это все одно, — ответил мне колхозник…»

Сквозь сатирический покров здесь проступает священное содержание; Пушкин и Чапаев предстают культурными героями, символами новой государственности. Не имеет значения, кто они и чем занимались, важно только одно: кто и что собой олицетворяет. На ту же задачу работал фольклор, как фальсифицированный, так и натуральный.

В Саратове частушки явно сочиняли сотрудники политотдела: «Есть у нашей у Матреши книжек изобилие. Есть поэт такой хороший, Пушкин по фамилии». В Иванове явно приложили руку их коллеги: «Стыдно нам с тобой, Феклуша, от подружки отставать. Хороша наша Марфуша, любит Пушкина читать». Или: «Ты, моя подружка Сима, приходи сегодня к нам, дай мне Горького Максима, я Толстого тебе дам». Ну тут хотя бы какой-то намек на фривольность… И все равно никто этого петь без приказа не станет. Задача заключалась, повторимся, в учреждении самого статуса фольклорного героя, принятого и санкционированного народом.

Зачем? Среди прочего затем, чтобы использовать Пушкина как некую идеологическую рамку, в которую втискивается любое политическое содержание. Сегодня — пролетарский интернационализм. Завтра — великодержавный шовинизм. Как в 1949-м, когда в разгар кампании против космополитов отмечали пушкинское 150-летие. Только что Пушкин доказывал великую роль России в мировом раскладе, и вот он уже не продукт европейского просвещения, а «является нашим союзником в борьбе со всяческим проявлением космополитизма и низкопоклонства перед Западом». Страстный борец за национальное достоинство русского народа против клеветников России, он славен тем, что произнес «гневные слова …, разоблачающие показную, лицемерную, прикрывающую всесилие и всевластие денежного мешка пресловутую американскую демократию».

Пушкинский юбилей. Ленинград, 1937 г. Коллаж из архивного фото газеты «Общество и экология»

А вот теперь опять добро пожаловать в Германию. Напомним, на дворе 1949-й. Не осталось слабосильных веймарцев, проиграли строители рейха; страна была расколота на две неравных части, и в обеих праздновали 190-летие Шиллера. И тут после шестнадцатилетней разлуки на немецкую землю вновь ступает Томас Манн. Не для того, чтобы утолить ностальгию; ее он не испытывал. Не для того, чтобы получить признание коллег; он их презирал. А только для того, чтобы воспользоваться юбилейным поводом — и произнести еще один доклад о Гете. Воспользовавшись Шиллером как ширмой.

Нужно понимать, на каком биографическом фоне все это происходило. Младший брат Томаса, Виктор, умер в апреле; в мае покончил с собой сын Клаус; тяжко болел Генрих. А Томас Манн, на которого в Германии смотрели косо после жесткого отказа возвращаться, не только продолжает говорить о Гете в Англии и Скандинавии, но и снова посещает обе части проклятой им страны: Франкфурт, находившийся в зоне западной оккупации, и Веймар, оказавшийся под контролем советской военной администрации. Хуже того, он принимает в ГДР Гетевскую премию и звание почетного веймарского гражданина, что ведет к обструкции; Библиотека конгресса США отменила уже объявленный его доклад.

Зачем ему это? В чем причина жесткого решения?

Ответ находим в его американском докладе 1945 года «Германия и немцы»: «Злая Германия — это и есть добрая, пошедшая по ложному пути, попавшая в беду, погрязшая в преступлениях и стоящая теперь перед катастрофой. Вот почему для человека, родившегося немцем, невозможно начисто отречься от злой Германии, отягощенной исторической виной, и заявить: «Я — добрая, благородная, справедливая Германия. Смотрите — на мне белоснежное платье. А злую я отдаю вам на растерзание». И сказать, что Гете просто символизирует хорошую Германию, а представители злой его похитили — недопустимо. Он и есть сама Германия. Со всем ужасным и прекрасным, что в ней было и будет.

Манн не предлагает «истинных» толкований, которые должны прийти на смену «ложным». Он стоит на другом:

примите Гете как неразрешимое противоречие; не ищите прекрасной Германии, она неотделима от «злой». И сомневайтесь в «белых пальто», как справедливо сомневаетесь в «нечистых».

Манн, разумеется, не знал, что главным либеральным толкователем «Фауста» в послевоенной Западной Германии станет Ханс Шверте. Гауптштурмфюрер СС, который сменил документы, защитил еще одну диссертацию, заново женился на собственной жене и усыновил своего сына. И до 1995 года, когда под угрозой разоблачения вынужден был сдаться властям, учил пониманию Гете. Но словно бы предвидел, что идейная зачистка с неизбежностью ведет к таким эксцессам.

Анна Ахматова за рабочим столом. Фото: Василий Федосеев /Фотохроника ТАСС

Анне Ахматовой (фигура, в рамках русской традиции сопоставимая с Томасом Манном) в 1949 году трибуну для речей не давали, но она продолжала работу над пушкинским циклом статей — вернувшись к нему после 10-летнего перерыва. На канонизацию и поглощение советской властью Ахматова отвечает возвращением Пушкина в тихий интеллектуальный оборот. Это больше, чем литературоведение, больше, чем исторические штудии, это освобождение от самозванного божественного статуса. И дали бы Ахматовой произнести свой пушкинский доклад, в нем не было бы ни ходасевической мрачности, ни советской бодрости; но проступила бы все та же томас-манновская мысль: Пушкиным русская культура не оправдывается и не осуждается; он и есть русская культура во всем ее величии и со всеми ее провалами. Нет беспримесно хорошего Пушкина и окончательно плохого; есть настоящий. Как нет, добавим от себя, отдельной «злой» и отдельной «доброй» России; есть реальная.

И есть стихи, в которых все эти мотивы сошлись воедино и были осмеяны и поддержаны в одно и то же время.

Дмитрий Александрович Пригов

Невтерпеж стало народу

Пушкин! Пушкин! Помоги!

За тобой в огонь и в воду

Ты нам только помоги.

А из глыби как из выси

Голос Пушкина пропел:

Вы страдайте-веселитесь

Сам терпел и вам велю.

сноска

- Примечание для бдительных читателей: в 1932 году Германия нацистской не была.