Фото: AP / TASS

(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМИ АГЕНТАМИ ГУДКОВЫМ ЛЬВОМ ДМИТРИЕВИЧЕМ И «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ ГУДКОВА ЛЬВА ДМИТРИЕВИЧА И «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Противоречивость фиксируемых в опросах общественного мнения представлений о реальности, часто в одних и тех же головах, — характернейшая особенность массового сознания. У тех, кто следит за публикациями таких данных, это вызывает недоумение или раздражение, претензии к социологам. Но общественное мнение — материя, далекая от однозначности и статичности таких вещей, как кирпич.

Я бы сравнивал массовое сознание с изменяющимся магнитным полем, пространством, в котором мнения людей подвержены силовому воздействию, что придает им текучий и очень неоднозначный характер. Так, например, период институциональных трансформаций, сопровождающийся массовой дезориентацией и социальными напряжениями, сменяется с установлением авторитарной системы временем относительного спокойствия (десятилетие 2008–2018 годов), а ковид и СВО, непредсказуемость будущего и зыбкость социального положения вновь усиливают тревогу и состояние фрустрации (граф. 1).

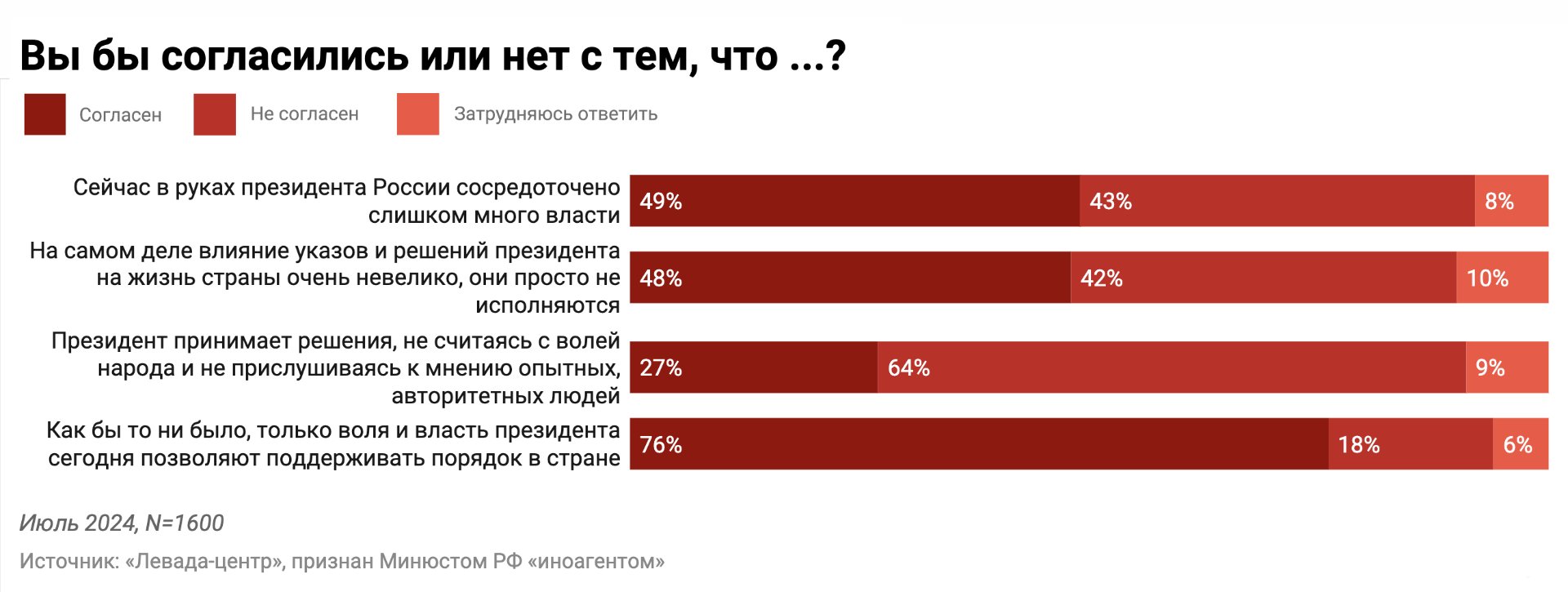

Соотношение различных мнений у одних и тех же людей меняется на всем протяжении наблюдений. Типичным случаем можно считать такое распределение мнений (табл. 1)

график 1

таблица 1

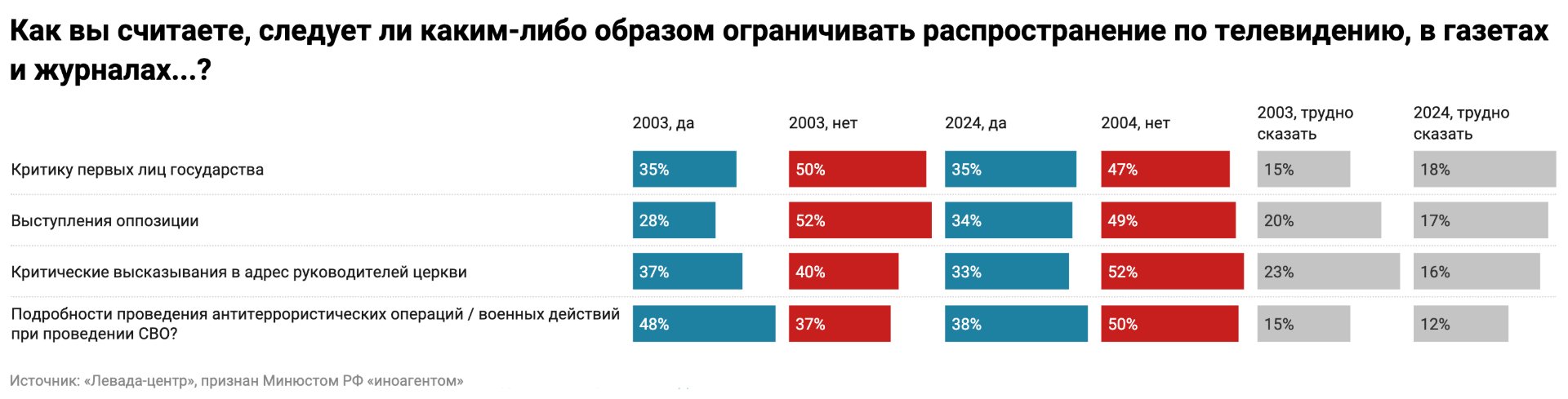

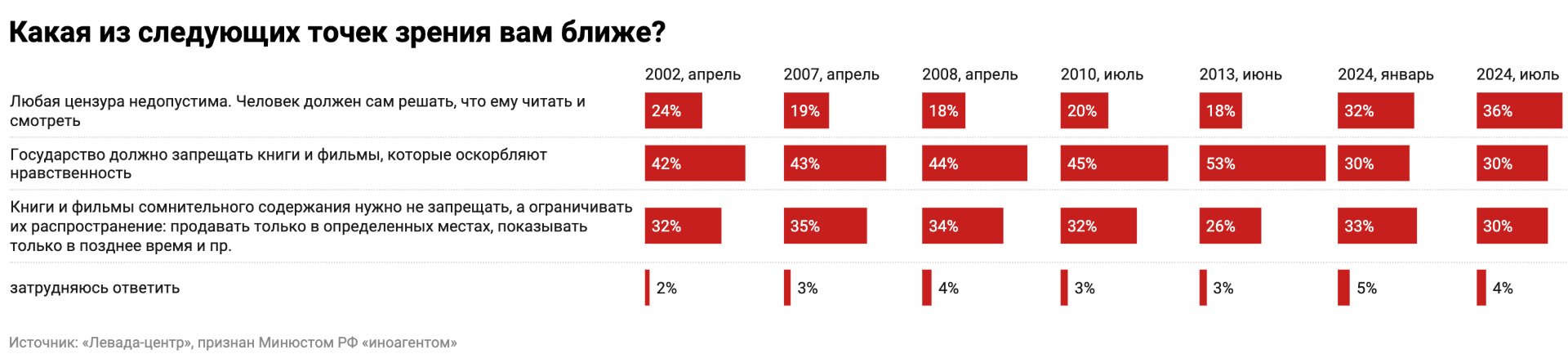

Речь сейчас не о том, верны ли эти мнения, или нет, это отдельная тема. Как видно из таблицы 1, варианты ответов № 2 и № 4 противоречат или «снимают» смысл высказываний № 1 и № 3. Выраженные мнения нельзя рассматривать как столкновение мнений каких-то определенных социальных групп, поскольку значимых различий в ответах респондентов из разных социально-демографических групп не отмечается, содержательные ответы пересекаются между собой, образуя диффузные «облака» противоречивых мнений. Так, 47–52% из табл. 2 считают, что не нужно ограничивать неприятную для властей информацию в СМИ и одновременно от 75% до 60% в табл. 3 допускают или считают необходимой такую цензуру. Детальный анализ ответов опрошенных из разных социальных слоев и групп населения может показывать некоторые различия: молодые и более образованные россияне чаще предпочитают иметь дело с более свободными СМИ, высказываются за личностную автономию, право человека самому определять, что «хорошо» и что «плохо»; пожилые, менее образованные, бедные люди сильнее склонны к авторитаризму и признанию «суверенного права» государства определять пределы допустимого.

Но различия относительны: как следует из табл. 3, преобладающее большинство, в мягкой или жесткой форме, считают цензуру необходимым институтом государства.

таблица 2

Сами люди не видят проблемы в таких соединениях как бы несогласуемых мнений. Они воспринимаются как само собой разумеющиеся вещи, не требующие особых объяснений или дополнительных обоснований.

Для среднего россиянина альтернатива — «цензура недопустима» и «государство должно следить за нравственностью граждан» — мало значима в условиях, когда политическая цензура, идеологический контроль и репрессии являются непреложными фактами. Стертость различий мнений указывает на то, что действуют анонимные социальные «силы», подавляющие способности массовой рефлексии, погружающие население в состояние безразличия и равнодушия. За этой интеллектуальной слабостью массы стоит неразвитость структур гражданского общества и примитивность институциональной структуры общества.

Таблица 3

Двойственность и «беспринципность» сознания

Стремление снять противоречия (или само отсутствие противоречий) характерно либо для «специалистов», выстраивающих рациональные, логически последовательные конструкции объяснения фактов (не обязательно верных!), либо для идеологических демагогов и циников (реже — для упертых догматиков и фанатиков), отрицающих неудобные факты и свидетельства. И те, и другие составляют маргинальные меньшинства. Основная же масса населения характеризуется «беспринципным» сочетанием разнородных взглядов, мнений, стереотипов и установок, упорядочиваемых только в чрезвычайных ситуациях и под действием определенных интересов. Этот момент следует признать принципиальным для функционирования массового сознания.

Соотношение противоречащих друг другу мнений может меняться под влиянием различных факторов социальной жизни — событий, каналов информации, способности к рефлексии, интеллектуальных ресурсов различных групп, лидеров мнений, способных рационализировать взаимосвязь идей и групповых интересов, жесткости социального контроля над обществом и проч. Чем авторитетнее и сильнее гражданское общество, тем выше шансы на артикуляцию многообразия мнений и противоречий между взглядами разных групп. И наоборот, репрессивные режимы всегда стремятся к единомыслию, пусть даже «потемкинскому».

В последнем случае латентная двойственность является симптомом подавленной рефлексии, паралича мышления. Характерную реакцию такого рода можно было наблюдать в 2014–2015 годах. Введение правительством контрсанкций (в ответ на западные, после Крыма) было встречено в целом с большим удовлетворением (их одобряли от 78% до 64%), но практическое выражение их — уничтожение продуктов питания, отказ от закупки лекарств и медицинского оборудования на Западе — вызвало замешательство и слабое осуждение такой политики (соотношение полярных мнений, поддерживающих и недовольных, тогда составляло 40% к 48%, в отношении медикаментов — 26% к 63%). Но публично это недовольство никак не проявилось. В публицистике и в социальных науках такие формы коллективного мышления часто называют, вслед за Джорджем Оруэллом, структурами «двоемыслия».

Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Когда на лекциях студентам указываешь на такие особенности массового сознания или приводишь журналистам, политикам результаты массовых опросов, фиксирующих взаимоисключающие мнения, то это, как правило, вызывает резкую реакцию непонимания: «Это что — социальная шизофрения?» Например, 50% опрошенных россиян (2011) были согласны с оценкой: «Сталин — мудрый руководитель, который привел СССР к могуществу и процветанию» и одновременно 68% согласны с тем, что «Сталин — жестокий и бесчеловечный тиран, виновный в уничтожении миллионов невинных людей». Еще большее число людей (в разные годы — от 62 до 75%) не согласны с другим суждением, как бы логически вытекающим из ответов на предыдущий вопрос: «Исходя из этого, следует ли признать Сталина государственным преступником?»

Статистически — это пересекающиеся множества. Попытки столкнуть эти два мнения приводят опрашиваемых в состояние интеллектуального сбоя, прострации («мы не можем разобраться в этом, лучше об этом не говорить»; «мы не знаем всей правды о том времени»; «все не однозначно», а потому «давайте перевернем эту страницы истории, чтобы не создавать для себя лишних проблем»). Иногда вслед за этим начинается поиск аргументов, как бы снимающих противоречие: «Что бы там ни говорили, без Сталина не было бы победы в Великой Отечественной войне»; «Сталин — великий вождь»; «без таких жестких крайних мер нельзя было подготовиться к войне», «нашей стране всегда нужна сильная рука». Или выдвигаются соображения, как бы смягчающее остроту противоречия: «число жертв террора явно преувеличено».

На этом примере видно, как работает массовое сознание:

социальная травма (ужас того времени), «память» о терроре каким-то образом сохраняются (из опросов следует, что в каждой четвертой семье в России были свои репрессированные), но они воспроизводятся уже вместе с чем-то, что этот ужас систематически нейтрализует.

И дело здесь не только в длительности времени, прошедшего с периода массовых репрессий и террора. Это эффект «снятия источника фрустрации»: признать Сталина государственным преступником означало бы признать преступным всю систему — все советское государство, советское прошлое. А это означало бы острейший кризис коллективной идентичности российского общества и сильнейшую личностную дезинтеграцию человека. Сразу же за этим должен был бы следовать другой вопрос: а почему нельзя помыслить себе моральную или правовую позицию, представляющую точку зрения не всего тотального социального целого, а, скажем, позицию какой-то одной авторитетной группы, входящей в состав многообразного гражданского общества?

И тут оказывается, что такое предположение о возможности иной, не тотальной, не государственной, позиции оказывается нереальным, поскольку другой коллективной идентичности, кроме как основанной на убеждениях в особости России, ее статусе Великой державы, ее особом положении в мировой истории, страны, живущей сознанием собственного превосходства, моральном капитале победы во Второй мировой войне, ее Отечественной войне, просто нет. Других культурных, идеологических, ценностных ресурсов, кроме тех, которые воспроизводятся системой действующих социальных институтов (школой, университетами, пропагандой), нет. Парадоксальным образом это видно на ламентациях уехавших после февраля 2022 года и столкнувшихся с неприязненным отношением к «русским» как «имперцам», «отменой» великой русской культуры в других европейских странах: а мы-то тут при чем, нас-то за что? А как же Пушкин? Предъявить, оказывается, больше нечего…

«Большой дядя» поможет нам

Возьмем другой пример работы двоемыслия, более значимый для текущей ситуации. СВО породила психологическую усталость населения и массовое желание ее скорейшего завершения. Сегодня это обстоятельство уже трудно подвергать сомнению. Как следует из данных ежемесячных опросов «Левада-центра»*, готовность одобрять продолжение военных действий («до полной победы над Украиной») за последние два года (с мая 2023-го) снизилась с 48 до 28%. Напротив, только за последний год число сторонников переговоров о мире увеличилось с 50 до 64%, то есть такие настроения стали доминантой общественного мнения (но не общественной активности).

Смутное понимание, что российское руководство пока не приняло решение о мирном урегулировании, привело к смещению ожиданий и надежд на выход из тупиковой ситуации на американского президента и резкому улучшению его образа в глазах россиян.

Симпатии к Трампу высказывают сегодня 51% россиян, что превосходит рейтинги всех российских министров и политиков, кроме президента.

Более того, начало меняться даже отношение россиян к США — страны, с советских времен расцениваемой пропагандой и массовым сознанием в качестве главного военного и идеологического противника России, более того — несущей, по их мнению, основную ответственность за «гибель людей и разрушения на Украине». (На протяжении 2023–2024 годов так считали 56–65% опрошенных, вину на Украину за это же возлагают лишь 11–17%, на Россию — 6–8%). Неприязнь к США, восприятие их как «врага России» снизилось с 78% (2018) до 40% (май 2025 года), уступив первые места в этом списке враждебных или недружественных стран Германии и Великобритании. Впервые за все время мониторинга социальных настроений отношение к Европе, ЕС стало хуже, чем к США.

Фото: Zuma \ TASS

Политическая недееспособность или гражданская импотенция населения отразилась в переносе надежд на решение проблемы «войны и мира» на всесильного противника, врага и конкурента, случайным образом ставшего (по мнению россиян) играть на стороне Путина и России. Как оказалось, кроме как на Трампа с его обещанием достичь мира между Россией и Украиной надеяться в этом плане больше не на кого.

Открытое выражение несогласия с проводимой политикой или недовольства по отношению к своему руководству сегодня невозможно в российском обществе, и не столько из-за страха наказания, как думают некоторые, сколько из-за внутреннего ценностного конфликта — подобная мысль (как и мысль о личной ответственности Путина за положение дел в стране) противоречит массовой потребности в сохранении символического образа авторитетной власти, персонифицируемой фигурой президента, «защитником» коллективных ценностей, воплощением силы и величия государства.

Такой образ главы государства, «национального лидера», созданный пропагандой и усилиями кремлевской администрации, психологически снимает груз различных страхов и комплексов национальной неполноценности населения. «Путин» общественного мнения имеет мало общего с реальной личностью В.В. Путина (как миф Сталина с реальным Сталиным). Но именно поэтому персонифицируемое величие государства (в общественном мнении) не может идти на компромиссы, уступать противнику в принципиальных вопросах национального престижа, торговаться, оно может требовать только победы и капитуляции противника. А это ведет к тому, что надежды россиян (в их модусе деидеологизированного обывателя, озабоченного лишь своими частными проблемами) оказываются связанными с внешней силой, переносятся на «большого дядю», персонифицируемого популистским имиджем Трампа. Неудача российско-украинских переговоров, скорее всего, обернется падением симпатий к Трампу, разочарованием и восстановлением негативной функциональной роли США в структуре коллективной идентичности россиян.

Три принципа Оруэлла

Сам по себе феномен двоемыслия впервые, по крайней мере, в русской литературе, диагностирован Михаилом Салтыковым-Щедриным (он называет его «двоегласием» или «двоедушием»). В советское время, особенно после войны, ни один крупный российский писатель или кинорежиссер не обошел стороной этот механизм согласования расходящихся представлений и человеческих драм, которые возникали в этой связи. Можно указать на произведения Юрия Трифонова, Виктора Астафьева, Владимира Тендрякова, Федора Абрамова, Фазиля Искандера, Василия Шукшина. А в кино, например, на такие фильмы, как «Остановился поезд» Вадима Абдрашитова, и массу других картин. Но никто из них не добивался такой глубины анализа и концептуализации, как это представлено в «1984» (см. сноску 1).

Антиутопия — всегда мысленный эксперимент, в котором в искусственно изолированном пространстве испытываются на состоятельность те или иные человеческие качества, ценности и способности.

Для Оруэлла — это анализ технологии власти, заключающейся в редукции индивидуального сознания к состоянию «социального безумия» как условия воспроизводства системы господства. Этим он отличается от других авторов дистопий — Евгения Замятина, Олдоса Хаксли, Владимира Набокова и многих других, и потому он так важен и интересен для социологии общественного мнения в России.

Книга Оруэлла «1984» вышла в свет в 1949 году, 76 лет назад. В СССР она была переведена и издана для членов ЦК в 1959 году (книги Эрнеста Хемингуэя, Клауса Менерта, Себастьяна Хафнера и авторов сотен других западных бестселлеров издавались и рассылались по номенклатурным спискам в количестве примерно 300 экземпляров).

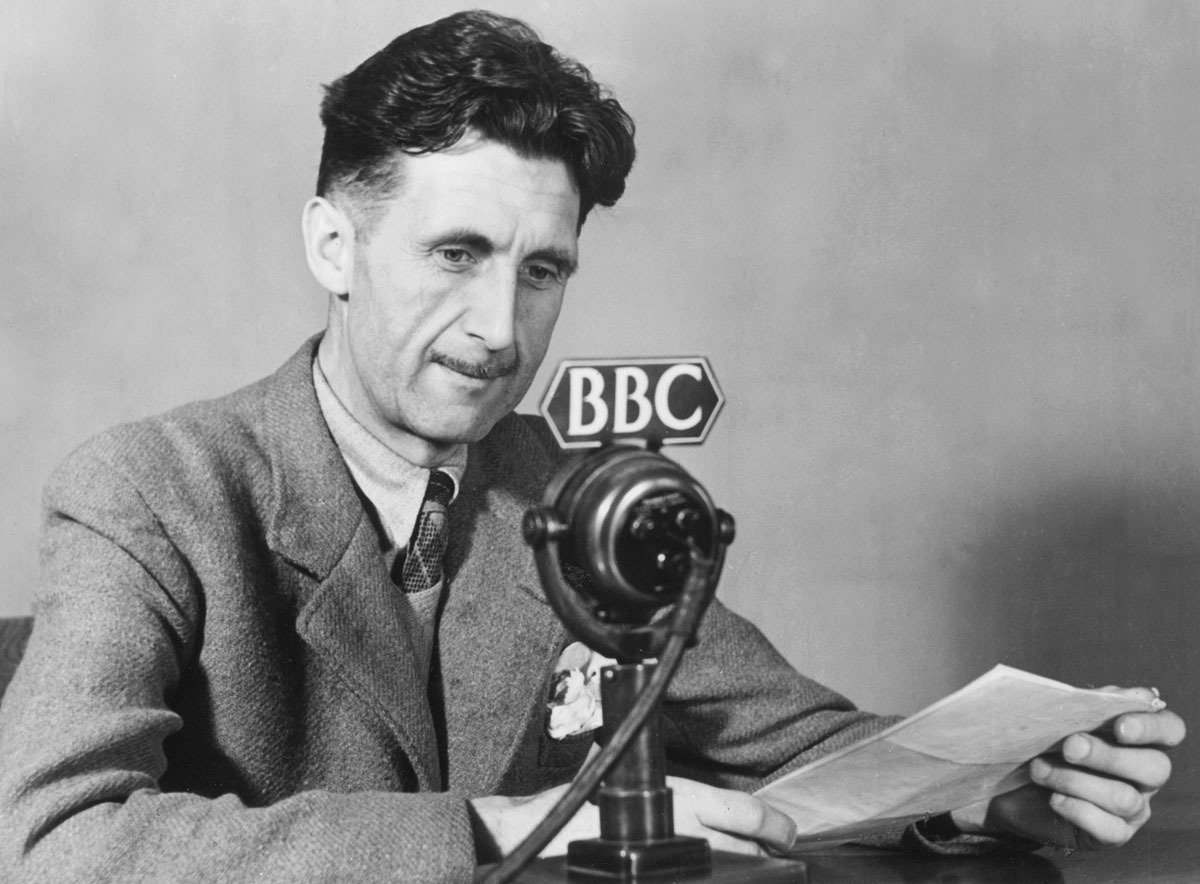

Джордж Оруэлл. Фото: архив

Для публики «1984» стал доступен лишь в перестройку. Число изданий Оруэлла — почти двести, а совокупный тираж романа составляет несколько миллионов экземпляров. Резкий всплеск интереса к нему приходится на самые последние годы: с 2021 года роман числится в лидерах книжного рынка, ежегодный объем реализации — около полумиллиона. Считая, что каждый экземпляр этого произведения прочтут как минимум два-три человека, мы получаем за 30 лет слой читателей порядка 10–12 миллионов человек (что примерно равно совокупной массе российских либералов).

Однако говорить, что идеи этого романа были осмыслены отечественной публикой, не приходится. Прочли, ужаснулись и забыли.

Роман действительно, как писал Эрих Фромм в своих комментариях к нему, депрессивен. Вытеснение в данном случае проходит по тем же закономерностям двоемыслия, что и описанные в романе. Не трудно найти работы, в которых настойчиво проводилась мысль, что автор не имел в виду СССР или Германию, а описывал Британию, «крах английского либерального тоталитаризма» (см. сноску 2). Но мне не приходилось встречать профессионального разбора описанных Оруэллом проблем применительно к социальным исследованиям.

Конструктивная особенность романа Оруэлла — сочетание драматических сцен и концептуальных фрагментов, в которых представлены идеи автора о тоталитарных технологиях господства. Их основа — «управление реальностью», но «реальностью» не всего населения государства, а лишь аппарата власти (членов «внешней партии»), сочетающего функции тайной политической полиции, агитпропа и министерства культуры. Социальная структура описываемого в романе социума имеет жестко иерархический характер: закрытая властвующая элита — «внутренняя партия», все интересы которой сосредоточены на удержании власти, «внешняя партия» — аппарат управления, и социальные низы, «пролы», загнанные в резервации производственной деятельностью и не подлежащие специальному контролю. «Внутренняя партия», о которой почти ничего не известно, персонифицирована плакатами и лозунгами Большого Брата («Большой Брат — этот тот образ, в котором Партия желает предстать перед миром. Его задача — внушать любовь, страх и почтение, то есть эмоции, более естественные в отношении отдельного человека, нежели целой организации»).

Книга Джорджа Оруэлла «1984»

Внимание автора сосредоточено на среднем слое управленцев. Ключевое понятие в технологии власти — «двоемыслие» (doublethink): «Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений… Говорить заведомую ложь и одновременно в нее верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь, — все это абсолютно необходимо»; «Только примиряя противоречия, можно удерживать власть бесконечно».

Условия господства:

- Воспроизводство хронического режима мобилизации посредством аппарата управления («внешней партии») и непрекращающегося состояния «чрезвычайного положения» — войны, бедности и принудительного распределения с непременными заверениями о новых успехах в обеспечении населения.

- Тотальный контроль над сознанием членов внешней партии, включая репрессии за любые действия, отклоняющиеся от предписанного порядка, вольные или невольные; систематическое сокращение техники и объема мышления членов партии, изоляция от любых не-функциональных социальных связей, принуждение в отношениях, которые ранее, до победы Партии и Ангсоца, считались бы «естественными» (семейные, родительские, сексуальные, соседские и т.п.).

- Прекращение горизонтальной мобильности, запрет на знания языков, на использования любых источников знаний и информации, кроме официальных, уничтожение истории (фальсификация, переписывание прошлого, стерилизация социальной, культурной и индивидуальной памяти).

- Операции с языком (технологии «новояза»), суть которых заключается в методическом сокращении языковых ресурсов и способов речевого выражения, что делает в конечном счете невозможным выражение субъективных представлений, чувств и переживаний (для предметов, которые выходят за рамки стереотипов сознания, предписанных партией, просто нет соответствующих понятий и слов): «Новояз — это метод управления мыслью через язык; двоемыслие — это метод прямого управления мышлением. Новояз включает в себя двоемыслие, так как содержит много слов, которые создают предполагаемые ассоциации между противоречивыми значениями, особенно это касается фундаментально важных слов, таких как «добро» и «зло», «истина» и «ложь», «справедливость» и «несправедливость»; «Правоверность означает отсутствие мысли и самой необходимости в ней. Правоверность бессознательна». Для нас новояз — хорошо знакомая вещь: «подкулачники», «социально близкие», не «война с сепаратистами», а «контртеррористическая операция» в Чечне, затянувшаяся на девять лет, не «либерал», а «иноагент», не «пленные», а «российские военнослужащие, возвращенные с территорий, находящихся под контролем киевского режима» и т.п. Каждая из таких понятийных конструкций открывает одни смысловые перспективы и закрывает другие.

Ключевым моментом в романе Оруэлла оказывается отсутствие «идеологии» как систематически развитого и догматического учения о строительстве будущего беспроблемного общества, в котором сняты все социальные конфликты и противоречия, светского суррогата рая, вера в который обеспечивает легитимность властвующей элиты при тоталитарных режимах и солидарность с ней.

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Для многих публицистов сегодня именно наличие такой «идеологии» является главным признаком тоталитаризма, «идеократии». Но для Оруэлла процедурное опустошение доктринального «содержания» идеологии было определяющим признаком тоталитарной технологии власти: «В каком-то смысле партийное мировоззрение успешнее всего прививалось тем, кто был не в состоянии его осознать. Таким людям можно внушить самые вопиющие искажения реальности, поскольку они не могут охватить всего масштаба этих искажений и не настолько вникают в общественные события, чтобы заметить происходящее. Этот недостаток понимания защищает их от безумия. Они просто заглатывают все подряд, и это не приносит им вреда, потому что не усваивается, подобно тому, как кукурузное зернышко, проглоченное птицей, выходит из нее непереваренным».

Оруэлл разбирает сам механизм «снятия» когнитивного или ценностного диссонанса. Двоемыслие — это не лицемерие и не «цинизм», хотя оно близко к ним, но все же отличается от них. В его трактовке

двоемыслие — это сознательная процедура смирения и умственной самодисциплины, разрушающей естественную установку сознания, — «самоочевидность природы реальности».

«Что бы Партия ни признавала истиной — истинно. Невозможно видеть реальность иначе, кроме как глазами Партии». Такое действие «требует волевого усилия, акта саморазрушения», уничтожающего целостность и идентичность человеческой личности.

Страх ликвидации (расстрела, «испарения») образует горизонт повседневного существования отдельного индивида в «Океании», но страх — не средство подчинения, а лишь его условие. Подчинение реализуется через механизм «двоемыслия» — постоянный самоконтроль и самоцензуру, навязываемых не какой-то одной инстанцией или ведомством, а окружающей социальной средой в целом, безлично, анонимно.

Принуждение работает не как манипуляции с сознанием отдельного индивида, а со всей средой, то есть распространяется на всю систему частных взаимоотношений, определяя нечеткие или ситуативно меняющиеся границы коллективной идентичности. Поэтому социализация в таком сообществе (социализация к сообществу) происходит бессознательно.

Таким образом, объем коллективного мышления сводится к трем лозунгам, или трем принципам: «Война — это мир», «Незнание — это сила» и «Свобода — это рабство».

- Первый принцип можно перевести как Надежды на мир не отрицаются пропагандой, а превращаются в умозаключение: условием мира является только победа в войне (которая не может закончиться). Тем самым управляемые становятся зависимыми от условного будущего, которое определяется господствующей элитой.

- Второй принцип означает редукцию, сведение сознания к нерешаемым противоречиям, абсурду, параличу мышления и действия, что опять-таки делает массу зависимой от руководства; сила власти пропорциональна интеллектуальной слабости и аморфности, неорганизованности или бесструктурности массы.

- Третий лозунг можно перевести привычным нам образом — «свобода», о которой говорят либералы на Западе, это ложь и экономическое рабство, а подлинная «свобода» — это осознанная необходимость подчинения индивида коллективу, государству. «В единстве мы непобедимы».

В чисто эстетических целях Оруэлл доводит конструирование процедуры самоуничтожения «я» до логического абсурда и состояния абсолютной бесчеловечности. Этот экстремальный прием идеально-типического экспериментирования выводит описываемые формы поведения из сферы нашей знакомой и привычной повседневности, что для многих читателей становится поводом для неприменения такого опыта к себе или недоразумений при интерпретациях. (Эрнест Геллнер называл оруэлловское «двоемыслие» карикатурой «диалектического материализма».) Но если принимать во внимание именно смысл описываемых им функциональных процедур, то значимость его открытия механизмов консолидации тоталитарного социума возрастает многократно.

Концептуальные положения Оруэлла, конечно, не могут служить общей схемой для интерпретации данных опросов общественного мнения и тем более не дают инструментов для анализа конкретных массовых реакций и их динамики. Поставленные Оруэллом вопросы и техники интерпретации актов манипуляции сознанием могут (и должны) учитываться в исследованиях массового сознания, в том числе — изучении общественного мнения, но требуют перевода проблематики из плана индивидуального сознания (что логично для художественного анализа и не может быть иным) в план коллективного сознания. Смысл открытия Оруэлла заключается в том, что он перенес акцент исследования с тезиса о неких, априорно заданных структурах тоталитарного сознания (режима господства), на процедуры и технологию «тоталитаризации» коллективных мнений и представлений. Коммунистические взгляды легко заменяются на «традиционные ценности», светлое будущее — на славное прошлое, идейная сознательность — на патриотизм. Но остаются факторы негативной мобилизации: угроза фиктивного врага, изоляция от смыслового многообразия, идея России как особого образования — самодостаточного и вневременного (тысячелетнего) «государства-цивилизации».

Бессознательный конформизм и автоматический оппортунизм

Вернемся к приведенным в начале статьи примерам, рассматривая их уже через опыт оруэлловского анализа. В первом случае (оценка Сталина) структура двоемыслия предстает как механизм пассивной адаптации к репрессивному государству. Его суть — в погашении конфликта между двумя ценностными перспективами: интересами существования частного, маленького человека («гибель невинных людей») и девальвирующими их символами величия тотального государства. Условие разрешения этого противоречия — устранение возможности третьей, «внешней» по отношению к первым двум, позиции — потенциальной этической оценки, самой способности к моральной рефлексии. Ее ресурс — память о прошлом, о насилии со стороны государства. Это и есть потенциал возмущения государственной политикой и сопротивления насилию в настоящем.

Сформулируем второй вывод (применительно к эффекту Трампа): двоемыслие — это механизм иллюзорной трансформации представлений о реальности и переноса проекций желаемой реальности на внешнюю силу, замещения ими того, что есть, что перед глазами. Опять-таки подчеркну: механизм трансферта начинает работать тогда, когда отсутствует моральная позиция оценки власти, подавляемая потенциальным конфликтом с властью.

Двойственность сознания — обычное явление в современном обществе, характеризующемся интенсивными процессами структурной и функциональной дифференциации, а значит — и множественной идентичностью.

Более того, это универсальное условие значимости культуры, в основе которой лежат метафорические структуры смыслообразования.

Двойственность является семантическим условием любого акта рефлексии, оценки, побуждения к действию (можно вспомнить для примера картины Рене Магритта, абсурд обэриутов или ахматовскую строчку — «беды скучают без нас»), которые производят контролируемое разрушение, релятивизацию рутинных представлений посредством сочетания несочетаемых значений. Ситуация расходящихся перспектив или альтернатив действия «нормальна» для современного человека, когда он сам должен сделать выбор действия, наделяя его тем или иным значением (достижением поставленной цели, соблюдением приличий, заповеди, руководствуясь симпатиями к другим, солидарностью с другими и т.п.).

Подобные «люфты» социальных определений реальности — тривиальное условие безопасности, предохраняющее нас от перспективы склеротизации социального порядка и установления авторитарного господства. Степень прогрессирующей дифференциации определяет параметры личной и гражданской свободы. За редкими исключениями (связанными с гражданскими обязательствами, такими, как призыв в армию в ситуации войны, налоги) нормативные конфликты не предполагают тотального принуждения к определенной позиции и мнениям, то есть инструментов государственного насилия. Хотя и здесь могут возникать острые противоречия между правом государства и моралью отдельного человека, как это было в антивоенных выступления студентов в США во время войны во Вьетнаме.

Иначе обстоит дело в тоталитарных или в авторитарных традиционалистских обществах. Здесь коллективная идентичность навязывается централизованной властью через структуру важнейших институтов, таких как школа, партия, суд, политическая и уголовная полиция, армия, СМИ, пропаганда, квазиобщественные организации (молодежные, военно-спортивные, религиозные, женские), пронизывающих все тело общества.

В ряде случаев такое принуждение может сталкиваться с нормами лояльности семье, друзьям, коллегам по профессии, практикам повседневного общения в малых группах, что порождает специфические внутренние конфликты, снимаемые массовым оппортунизмом и аморализмом, приспособлением к государству как «непреодолимой силе». В силу анонимности и тотальности принуждение такого рода не сознается самим индивидом (и это принципиальный момент двоемыслия!).

Такой бессознательный конформизм (или автоматический оппортунизм) принципиально отличается от цинизма или лицемерия, сохраняющего момент рефлексивности. Для самого индивида, обывателя тоталитарного социума, здесь нет драмы, для него подобные формы редукции противоречий являются нормой, навыком социального действия, которым он обучается на протяжении всей своей жизни в тоталитарном обществе. По Оруэллу, «человеку от природы правоверному… при любых обстоятельствах будет ясно без всяких мыслей, какое убеждение верно и какое чувство желательно. Но в любом случае тщательная умственная тренировка, практикуемая с детства и выражаемая тремя словами (самостоп, белочерный и двоемыслие), лишает человека воли и способности глубоко задумываться о чем бы то ни было».

В качестве иллюстрации этого тезиса Оруэлла приведу еще один пример из практики опросов общественного мнения.

На вопрос: «Сколько людей, на ваш взгляд, придерживаются таких же взглядов и мнений о происходящем, что и вы?» — обычный ответ, даваемый не менее чем половиной всех опрошенных: «Большинство». Однако когда задается другой вопрос: «Если в общественном месте, например, в очереди, в автобусе, электричке, зайдет разговор о «спецоперации», включитесь ли вы в него, будете ли высказывать свою точку зрения?» — 84% респондентов отвечали: «Не буду». Это в кругу незнакомых людей. На соответствующий вопрос: «Обсуждаются ли в вашем кругу (семье, знакомых) ход СВО?», 40% ответили: такие темы «не обсуждаются», еще 13% «обсуждаются, но я не принимаю в них участия».

Воздержание от дискуссий такого рода продиктовано уже не столько страхом, сколько равнодушием, в которое переходит психологический дискомфорт несогласия с общепринятым мнением (потенциальный, но никогда не реализуемый нонконформизм). Равнодушие — необходимая фаза вытеснения или нейтрализации неприятного противоречия. Выше всего доля ответов «нет, не обсуждаются» (50%) у самых молодых респондентов (у людей пред- и пенсионного возраста — 34%), среди которых антивоенные настроения проявляются сильнее, чем в других возрастных группах.

Для того чтобы диагностировать оруэлловский феномен «двоемыслия», нужна внешняя, гетерогенная, гетерономная для индивида точка зрения или ценностная позиция, причем — этическая, обязывающая, требующая соблюдения определенных моральных принципов (взаимности, сочувствия и сопереживания). Она появляется лишь при условии сильного, независимого от государства гражданского общества.

«Нельзя объяснить подобные ситуации просто массовым принуждением или обстановкой всеобщего устрашения. И наш собственный, и чужой опыт свидетельствует о значительной доли добровольного массового участия в поддержании атмосферы всеобщего единодушия-единогласия-единомыслия. Стремление «быть как все», более того, готовность упиваться собственным «растворением» в массе — распространенная разновидность социального мазохизма, которая предельно упрощает жизнь, избавляет человека от мук совести, от индивидуальной ответственности, сложности нравственного выбора, превращает его в потенциального добровольно безответственного соучастника массовых акций, в том числе и массовых преступлений режима. В подобном пароксизме восторженного самоуничижения не столько важно, на кого переносится ответственность — непосредственно на «всех» («действуй, как все») или на некую идеологическую, религиозную структуру. Такого рода «растворенная» сопричастность создает сильнодействующую иллюзию безопасности, как внутренней (от сомнений), так и внешней (от враждебных сил). Более того, малейшая попытка противостоять всеобщему единодушию, сохраняя какую-то собственную позицию, вызывает спонтанное возмущение или яростный — не только по приказу — коллективный отпор: ведь сама возможность отдельного мнения подрывает всю систему коллективной безответственности. Поэтому столь часто зачаточный, искусственно созданный плюрализм с такой легкостью уступает новому единомыслию. Особенно в условиях социально-политической мобилизации и воинственной напряженности».

Юрий Левада. Общественное мнение у горизонта столетий — в кн.: Левада Ю. Ищем человека, М., Новое издательство, 2006, С. 21

сноски

- Дж. Оруэлл. 1984. Скотный двор. М., Эксмо, 2022. Цитаты даются по этому изданию.

- См., например, Вахитов Р.Р. Правильно ли мы понимаем «1984» // Мир России. 2021, № 1. С. 151–162. Подобные утверждения исходят от «политологов» или от мидовских чиновников, Марии Захаровой, Сергея Лаврова и др.